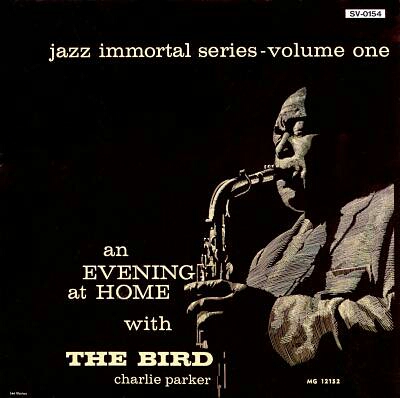

Charlie Parker - An Evening at Home with the Bird (Savoy, 1961) Full Album : https://youtu.be/_K90Gjyeo_E

Recorded live at Ballroom Pershing Hotel, Chicago, Probably 1950

(Side A)

A1. There's a small Hotel (Rogers-Hart) - 00:00

A2. These Foolish Things (Link-Strachey) - 10:47

(Side B)

B1. Keen and Peachy (incomplete) [Fine and Dandy(Kay)] (R. Burns-S. Rogers) - 14:38

B2. Hot House (Dameron) - 20:36

[Personnel]

Charlie Parker - alto saxophone

Claude McLin - tenor saxophone

George Freeman - guitar

Chris Anderson - piano

Leroy Jackson - bass

Bruz Freeman - drums

(Production Stuff)

Paul Cady/Medallion Studios - recording & editing

Lee Morton - album design

Tom Wilson - Liner notes

オーネット・コールマンを数回続けたが、オーネットから10年さかのぼった黒人ジャズのアヴァンギャルドといえばビバップになるので、やはりビバップを置いてモダン・ジャスへの変革はなかった。オーネットだってビバップの手のひらの上にいると言える。まったく似ていないが、サン・ラとビル・エヴァンスだけはビバップとは異なる発想によるジャズを作り出したと言えるかもしれない。マイルス作品にもビバップの系列に属さないアルバムがある。オーネット以上に過激な前衛ジャズマンだったセシル・テイラーですら強烈にビバップ精神を感じさせる。エリック・ドルフィーがパーカーを継ぐビバップ最大の到達点で、到達したらいわゆるビバップとは似ても似つかないものになっていたのはオーネットとの平行現象だった。

そこで毎度ながらチャーリー・パーカーに回帰したいが、今回の発掘ライヴ音源はパーカー研究でも出処が謎とされいまだに正確なデータが特定できない。また当初意図的にいんちきデータといんちき編集で発売されたため、推測でデータの修正がなされて混乱に拍車をかけた。さきにリンクを貼ったのがその問題のライヴ・アルバムになる。パーカーはサヴォイ・レーベルに1945年~1948年にかけて26曲をレコーディングしており、これらはジャズのリスナーやミュージシャンには基本アイテムでロングセラー商品となっていた。サヴォイは1948年~1949年のクラブ「ロイヤル・ルースト」からのライヴのラジオ生中継のエアチェック・テープも買収して販売し好セールスを上げていたため、出せるパーカー音源があれば没テイクまですべて発売していた。

そういう骨までしゃぶるサヴォイだから、フリーランスのプロデューサーのトム・ウィルソンが見つけてきたライヴ・テープは無条件にパーカーの新作として発売されることになった。トム・ウィルソンはハーヴァード大学法学部卒のエリート黒人で、アメリカの音楽家ビジネスでプロデューサーになる資格は並みのミュージシャン以上に高い音楽的才能と知識(総譜の作成や編曲ができて当然)があるか、著作権の登録や最大限アーティストとレコード会社に利益をもたらす契約を合法的に成立させる法律の専門家であるかのどちらかが求められた。

トム・ウィルソンは1955年に短命に終わりながら画期的なレーベルだったトランジション・レーベルを個人運営していたことがあった。トランジションからはドナルド・バード(デトロイト)の『バード・ジャズ』(ユゼフ・ラティーフ参加)、セシル・テイラー(ボストン)の『ジャズ・アドヴァンス』、サン・ラ(シカゴ)の『ジャズ・バイ・サン・ラ』など時代を先取りしすぎていたアルバムが出ており、しかも各アーティストにとって初アルバムに当たるからウィルソンはリスクを怖れないタイプのプロデューサーだった。トランジション閉鎖後もセシル・テイラーの新作契約を次々と大手レーベルに取りつけた手腕もある。アーティストに有利な条件を確保すると音楽はアーティストの自発性に任せるタイプで、60年代は『ライク・ア・ローリング・ストーン』までのボブ・ディラン、『サウンド・オブ・サイレンス』までのサイモン&ガーファンクル、『アニマリスムス』『ウィンド・オブ・チェンジ』のアニマルズ、初期のフランク・ザッパ&マザーズ・オブ・インヴェンジョン、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのデビュー作と『ホワイト・ライト・ホワイト・ヒート』、ソフト・マシーンのデビュー作などを手がけている。

ウィルソンはトランジションからデビューさせるアーティストをあえてニューヨークやロサンゼルスではない地域から探し出した。チャーリー・パーカーのシカゴでのライヴ音源もタレント・スカウトのついでに地元のミュージシャンから提供されたものと思われる。パーカーと共演しているのは地元のジャズマンで、全員無名のメンバーだが、テナーサックス奏者の演奏が優れていることからクロード・マクリンというジャズマンは存在せず、正体はバド・フリーマン(ギターとドラムスがフリーマン姓のため、血縁者と想像される)かワーデル・グレイ(1921~1955)なのではないか、という風評が1990年代半ばを過ぎても信じられていた。『ジャズ批評』誌のテナー奏者特集号でワーデル・グレイの代表作にこの『アン・イヴニング~』を上げ、特に『ゼアズ・ア・スモール・ホテル』のアドリブ・ソロで一度吹いたアドリブをもう一度繰り返して吹くおおらかなメロディ・センスが素晴らしい、と書いていた著名なジャズ喫茶店主の方がいたほどだ。

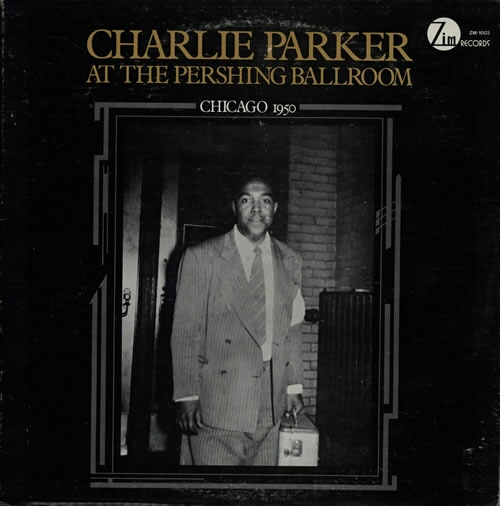

ウィルソンの入手したテープは録音年は1950年頃、誰かの自宅でのセッション(『アン・イヴニング・アット・ホーム』というタイトルの由来)と思われていたが、1976年に発掘された『ボールルーム(ダンス場)・パーシング・ホテル』が同一メンバーのため、同一日、もしくは同月21日の録音分が『アン・イヴニング~』に相当すると推定されることになった。

"Charlie Parker at Ballroom Pershing Hotel, Chicago" Zim Records ZM-1003 (1976)

Recorded live on Probably October 23, 1950

A1. Indiana/A2. I Can't Get Started/A3. Anthropology/A4. Out Of Nowhere/A5. Get Happy

B1. Hot House/B2. Embraceable You/B3. Body And Soul/B4. Cool Blues/B5. Star Dust/B6. All The Things You Are/B7. Billie's Bounce/B8. Pennies From Heaven

このパーシング・ボールルームのライヴはパーカーのファンの間でも人気が高い。50年10月のライヴなら、アルバム『バード・アンド・ディズ』と『ウィズ・ストリングス』の録音を終え、スウェーデンへの楽旅に向かう前月になる。音質は当時の客席録音としてはまずまず。パーカーの演奏部分以外はカットされている曲があるのもパーカーのライヴでは珍しくない。選曲もパーカーの得意曲ばかりで、適度にリラックスした演奏になっている。

この新発見分の曲目から見ていくと、冒頭の『インディアナ』は『ドナ・リー』の原曲として知られる難曲だが、パーカーは快調に吹いている。代表曲『アンソロポロジー』では見事な構成力で完璧なソロを吹ききる。タイトル通りの『ゲット・ハッピー』も得意の『ハイ・ソサエティー』の引用を織り込んだソロで楽しげに飛ばす。『ホット・ハウス』は最高に歯切れ良く、ハーモニクス音まで見事に決める。『オール・ザ・シングス・ユー・アー』はパーカーによる同曲の改作『バード・オブ・パラダイス』との折衷ヴァージョン。さらにパーカーのデビュー曲と言える『ビリーズ・バウンズ』では6コーラスのソロで多彩な表現を見せる。

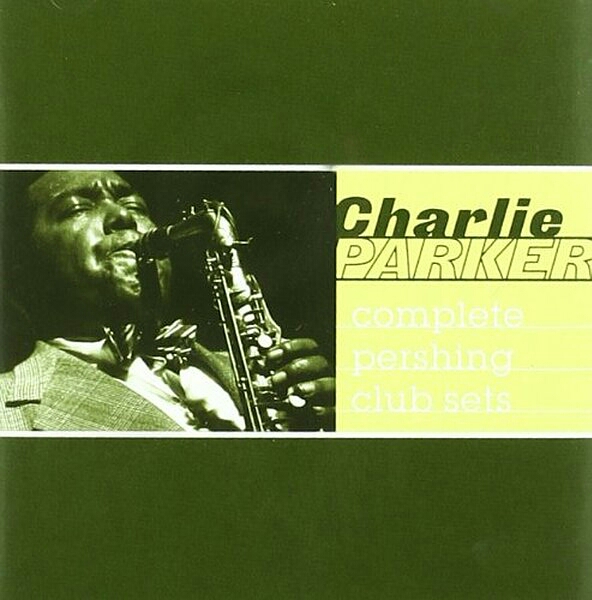

その後この1950年10月21日・23日のシカゴ・パーシング・ホテル・ボールルームのライブは、前述のZim Records「Charlie Parker at the Pershing Ballroom」(LP)、PHILOLOGY「BIRD'S EYES Vol.25」(CD)、STASH「BIRD SEED」(add. Pennies from Heaven Alt takes)を経て、一応の完全版にまとめられる。その間に進んだ研究でワーデル・グレイは50年10月~11月はカウント・ベイシー楽団員としてニューヨーク公演中であり(録音も発掘された)、パーカーのパーシング・ホテル公演への出演はあり得ないことが判明した。クロード・マクリンは実在の人物だった。しかも、『アン・イヴニング~』に収められたライヴは50年10月の連続公演ではなく、51年2月にピッツバーグのジョニー・ブラウン・クラブでストリングス・オーケストラとの共演コンサートを終えた後にシカゴのパーシング・ホテル・ボールルーム公演に向かったという記録が見つかり、日付も2月11日と確定された。それに伴いZimレコードからの76年の発掘音源は推定されていた23日ではなく記録のある21日であった可能性が高くなった。現時点での一応の完全版CDではこうなる。

"Complete Pershing Club Sets" Definitive CD Spain (2004)

[October 21, 1950] 1. Indiana/2. I Cant Get Started/3.Anthropology/4. Out Of Nowhere/5. Get Happy/6. Hot House/7. Embraceable You/8. Body & Soul/9. Cool Blues/10. Stardust/11. All The Things You Are/12. Billies Bounce/13. Pennies From Heaven/14. Pennies From Heaven tk.2

[February 11, 1951] 15. Theres A Small Hotel/16. These Foolish Things/17. Keen & Peachy/18. Hot House tk.2/19. Bird Bass & Out/20. Goodbye

再び『アン・イヴニング~』に触れれば、A1はマクリンのテナーソロがまるまるリピート、A2ではパーカーのアルトソロがまるまるリピートされた水増し編集が疑われていたが、実際にそうだったのもサヴォイ・レーベルのマスターテープの調査から証明された。LP1枚には短かすぎる素材しかなかったため、A1などは3分あまりテナーソロのリピートで延長している。またB1などは曲目も『Fine and Dandy』と間違えられているが、実際は『Keen and Peachy』で作者も異なる。またこの曲は完奏しておらず、オープニング・テーマをリピートしてクロージング・テーマに用いているので、B2『Hot House』以外の3曲はどれも編集ヴァージョンばかりということになる。

事実上このアルバムのプロデューサーであるトム・ウィルソンは編集についてライナー・ノーツで一言も触れておらず、素晴らしい出来の発掘音源であることだけを強調しているから、ウィルソンの指示でエンジニアのポール・キャディが再編集マスターを作成したのは間違いない。"recording & engineering"とクレジットされているのはこのアルバムがサヴォイ・レーベルによって正式に録音されていたように見せかけるためのいんちきクレジットか、または本当にポール・キャディという人物が提供したライヴ音源だが、並記されているメダリオン・スタジオのスタッフによってアルバム用の編集作業が行われたとおぼしい。

現在この音源が再発売される時は、トム・ウィルソンによって行われた編集を原型に復原したヴァージョンが用いられるのが原則になっている。サヴォイでもさらに2曲が発見されると『Live in Chicago』として再発売し、その際は演奏時間を水増しする必要がなかったので『There's a Small Hotel』は6分半、『These Foolish Things』は2分強の原型に戻っている。『Keen and Peachy (Fine and Dandy)』は編集で補わないと曲の体をなさないので編集ヴァージョンが採用された。『Hot House』も厳密には完奏テイクとは言えず、クロージング・テーマの途中からフェイド・アウトが始まっているが、まだしも許容範囲内だろう。

では『アン・イヴニング・アット・ホーム・ウィズ・ザ・バード』はでたらめな編集の不要なアルバムになったかというと、1992年の日本盤再発売が最後とはいえ、パーカー没後に比較的早い時期から親しまれてきた発掘ライヴ盤としての風格をそなえている。トータル30分程度の短いアルバムとはいえ全4曲と、SPレコード時代のアーティストだったパーカーがスタジオ盤では残せなかった10分近い演奏も堪能できる。音質も当時のプライヴェート録音を元にサヴォイとはいえ一応は老舗ジャズ・レーベルが本気で商品化するべくリマスタリングしただけあって、臨場感もあるクリアな音質に仕上がっている。『There's A Small Hotel』も『Keen and Peachy』もパーカーのヴァージョンはここでしか聴けず、テーマだけでも聴かせる『These Foolish Things』もいいが、代表曲『Hot House』は数あるこの曲のパーカー・ヴァージョンでも上位の出来だろう。収録時間の短さも、このアルバムでは親しみやすさにつながっているように思える。