●12月15日(金)

『ウィンナー・ワルツ』Waltzes from Vienna (英ゴーモン・ブリティッシュ'33)*77min, B/W; 日本未公開 : https://youtu.be/5MCe0a1KTkM (Full Movie with auto English Subtitle)

○あらすじ ウィーンのカフェで火事が起こるが、2階の使用人部屋では青年ヨハン・シャニ・ストラウス(エズモンド・ナイト)がカフェの主人のパン屋エベツェダー(ロバート・ヘイル)の娘で恋人のラジ(ジェシー・マシューズ)にピアノのレッスンをしていた。ふたりは窓から梯子で助けられ、シャニは消防士とラジを抱え下ろすがラジはスカートが脱げて隣家に逃げ込み、シャニは野次馬の中を悠然とオープンカフェの席に着く。そこでシャニはワルツ王の父ヨハン・シュトラウス(エドマンド・グウェン)のパトロンの皇太子(フランク・ヴォスパー)の愛人である伯爵夫人(フェイ・コンプトン)に出会う。シャニは自分も作曲を志していると打ち明けるが関心を惹かない。伯爵夫人は父シュトラウスへの新曲用の歌詞を届ける用をシャニに依頼する。皇太子は伯爵夫人への愛の詩に苦労し、相談中にドナウ川の水の色が話題になる。父シュトラウスのオーケストラでヴァイオリン勤めるシャニは、翌日伯爵夫人から託された詩を父に届け、父の高名な「ローレライ」に匹敵する作曲の野心を洩らすが父はシャニの作曲を一笑に伏し、また皇太子の詩を嘲笑する。シャニは奮起して伯爵夫人のために新曲の作曲を始め、伯爵夫人の励ましで苦労して作曲を進めふたりで歌うがインスピレーションの不足に悩む。庭に座るラジは歌声を聴いてひとりで口づさむ。一方皇太子は父シュトラウスが自分の詩を断ったと知って怒り、シャニに紹介されて「シュトラウス」なら同じ箔がつくとシャニに作曲を依頼する。ラジは父にシャニとの交際を打ち明け、エベツェダーは芸術家が娘の夫になるのを渋るが、自分のパン屋にシャニを招待する。シャニは労働者のリズムに音楽的なインスピレーションを得る。シャニはついに新曲「美しい青きドナウ」を完成させ伯爵夫人に披露する。伯爵夫人は歓喜してシャニにキスをする。ラジは新曲の完成を知って自分への献呈を求める。すでに伯爵夫人に捧げているので、シャニはページを差し換えてラジに献呈する。伯爵夫人は音楽出版社のドレクスター(マーカス・バロン)にシャニの売り出しを勧める。一方ラジはシャニの才能を認めさせるため父シュトラウスに「美しい青きドナウ」の楽譜を渡して手放し、オーケストラのリハーサルを聴きながら泣きながら去る。ラジはシャニのアパートを訪ねるが伯爵夫人とシャニの歌声と会話からシャニが伯爵夫人と自分に二重に新曲を捧げていたのを知り、二度と聴きたくないとシャニに告げる。シャニはラジへの償いのために音楽を諦め、エベツェダーの店で働くと約束する。伯爵夫人はシャニにセント・スティーヴンス・フェスティヴァルへの参加を勧めるが、シャニは断る。ドレクスターとの会話で短気な皇太子の気性を思い出した伯爵夫人は一計を思いつく。コンサート前にシュトラウスを訪ね、こっそり時計の針をごまかして、ドレクスターはシュトラウスに皇太子が皇帝のパレードを催す予定があると匂わせて皇太子との和解を勧める。虚栄心をくすぐられたシュトラウスはコンサートの開催前に皇太子と会おうと決める。ドレクスターと伯爵夫人はラジと口論しているシャニを見つける。コンサートの遅れで「シュトラウスはまだか!」とざわめく聴衆に、伯爵夫人は今がチャンスだとシャニを指揮台へ送り出す。「美しい青きドナウ」が演奏されスタンディング・オヴェイションが起こる。父シュトラウスが現れて怒ってシャニを責める。シャニはいなくなったラジを探しに行き伯爵夫人もついて行く。父シュトラウスは皇太子に伯爵夫人とシャニの不倫をあてこする。皇太子は怒ってシャニを追う。シャニのアパートで、シャニは伯爵夫人に駆け落ちを迫るが、伯爵夫人はシャニの本当の幸せに今まで気づかなかったこと、成功した今シャニの運命は変わったことを説く。皇太子はシャニの部屋のドアを叩いて伯爵夫人は奥の部屋に隠れる。シャニと皇太子が揉めている間にラジが裏庭から梯子をかけて伯爵夫人は外へ出る。「美しい青きドナウ」を歌いながらシャニを祝福する町の人々がやってくる中から伯爵夫人が現れて皇太子は唖然とし、伯爵夫人と去る。シャニはラジと和解して抱きあう。無人になったコンサート会場で立ちすくむ父シュトラウスに少女がサインをねだる。父シュトラウスは「ヨハン・シュトラウス」とサインするが少女を呼び止めると、サインの後に「シニア」と書き足す。

本作は1930年に初演されたオペレッタ(ミュージカル)を原作としているそうですが、ドイツ語版ミュージカルを英語版ミュージカル映画にする困難とヒッチコック、映画会社双方が難色を示したのでしょう、ミュージカルを原作にしてミュージカル映画ではない映画にしてしまいました。また原作では傷心のラジにヨハン・シュトラウス(父)が弟子レオポルドをめあわせるハッピーエンドになるそうですが、あらすじの通りの結末になっています。本作の系統にあるヨハン・シュトラウスII世の伝記映画にはジュリアン・デュヴィヴィエのアメリカ時代の作品『グレート・ワルツ』'38があり、パン屋の娘との恋が描かれるのも類似していますが同作ではシュトラウスII世の政治的立場が強調され、オペレッタ『こうもり』1874の背景が描かれます。本作について言えば父シュトラウスと息子シュトラウスの確執は実際にあり、しかももっと激しく陰湿なものでしたが、ヨハン・シュトラウスI世(1804-1849)がヨハン・シュトラウスII世(1825-1899)の「美しい青きドナウ」初演(1867)に立ち会う、という設定自体が伝記的に大嘘なのです。デュヴィヴィエの『グレート・ワルツ』も大赤字の興行的大失敗作になったそうですが批評的にはまずまずで、対して本作は評価も散々なら興行成績も惨敗、ただでさえ数年パッとせず映画会社も移籍したばかりのヒッチコックを打ちのめしたのもこの出来では仕方ないでしょう。ヒッチコックは面白い失敗作ならこれまでもありましたが、今回ばかりはまったく面白くない失敗作になってしまった。共同脚本にヒッチコック夫人のアルマ・レヴィルがクレジットされていますが、実際は夫人の名義はヒッチコック本人の影武者と思われます。数か所あるサスペンス的展開もヒッチコック自身の工夫のはずですが、冒頭のカフェの火事でも露骨なようにカフェが火事を起こした筋書き上の必然もなければ大したサスペンスにもなっていない。伯爵夫人の策謀や父シュトラウスとの衝突、皇太子との押し問答などどれも中途半端に起きて中途半端に解決する。この切れ味の悪さは致命的で、結末もすっきりしないままご都合主義的ハッピーエンドになる。実に観ていていたたまれない作品です。

本作の原作はもともとヒロインのラジが主役であり、映画もラジ役のジェシー・マシューズが配役の筆頭です。しかし女優が悪いのではなく、ヒッチコック自身がこの映画の企画とヒロイン女優に気乗りしていない様子で、伯爵夫人役のフェイ・コンプトンとシャニ・シュトラウスとの共犯関係の方にまだしも興味を持っており、その結果、恋愛コメディとしてもメロドラマとしても焦点のぼやけた作品になっています。唯一進展が見られる面として上げられるのは'29年の『恐喝(ゆすり)』、'30年の『殺人!』では同時録音の制約があったトーキー技術が飛躍的に向上していて、従来の同時録音にダビング技術が可能になりオーケストラ演奏中の会話、音響効果(音量、音質)によるサウンドの遠近感が火事場やオーケストラのリハーサル、パン工場で主人公が新曲のリズムをつかむ場面、クライマックスのコンサートなどでかなりの成果を上げていることですが、あくまで技術的な向上による表現方法の拡大であってアイディアとして秀逸とは言えない弱さがあり、映画の本質的な内容の充実には結びついていない難があります。ラオール・ウォルシュやキング・ヴィダーら優れたアメリカの監督が'30年には早くも確立していた内容と緊密に照応したトーキー技法の洗練と較べると、本作のトーキー技法の進展が装飾的なものにとどまっているのは作品全編を掌握する集中力の不足を物語るものでしょう。ですが後年ヒッチコック自身が「あらゆる意味で不調だった。その中にも才能は生きていた、と信じたい」(『映画術』)と振り返ったように、本作で徹底的に懲りたからこそ次作以降の大躍進が始まった、という点でこの大失敗作は作られるだけの意義はあったということです。また本作のような作品にすら陰謀的要素を持ちこまずにはいられない所に雀百までのヒッチコックの性分は確かにあるのです。

●12月16日(土)

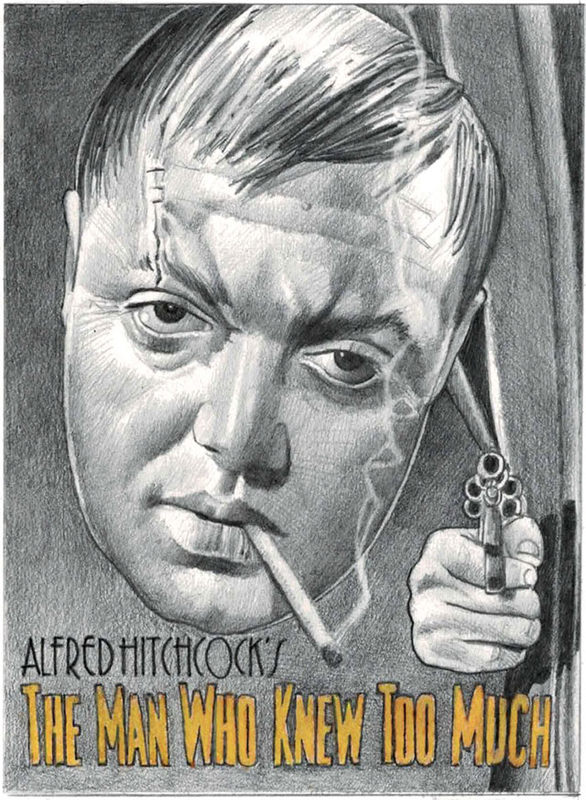

『暗殺者の家』The Man Who Knew Too Much (英ゴーモン・ブリティッシュ'34)*75min, B/W; 日本公開昭和10年(1935年)12月

○あらすじ(同上) ロンドンのローレンス(レスリー・バンクス)と妻ジル(エドナ・ベルト)が一人娘のベティ(ノヴァ・ピルビーム)を連れてスイスのサンモリツに遊んでいた時の出来事である。ホテルの舞踏場で夫妻の友達ルイ(ピエール・フレネー)が何者かの手によって射殺された。ルイが殺されたときに残した一言、それによってローレンスはルイの部屋から小さな紙片を発見した。それがローレンス夫妻にとって恐ろしい災難をもたらそうとは知らなかった。レヴィン(フランク・ヴォスパー)という男がルイの下手人なのである。そのころ欧州には正体不明のアボット(ピーター・ローレ)という男を首領にする国際的な暗殺団があった。彼等はロンドンに駐在する某国の大官を暗殺して国際間に戦争を企させ様と企んでいたが、イギリス外務省の特務機関の一員だったルイによってこの秘密が探知された。レヴィンはアボット配下で射撃にかけての腕利きとしてこの暗殺の仕事に重要な一役を買っていた。今ローレンスの手にある紙片には、暗殺決行の場所と時間が記されていた。この秘密が当局の手に渡っては折角の計画が水の泡と帰すので、レヴィンはルイの娘ベティを誘拐してロンドンへ逃走した。若し紙片を当局の手に渡したら娘の命はないものだと思わなければならなかった。ロンドンへ帰ったローレンス夫妻は紙片引き渡しを要求する特務機関員の申し込みを拒絶して、自らの手でベティを取り戻すために、紙片に帰された連絡場所を探知したが、そこは怪しげな拝日教の教会であり、ローレンスは却ってアボット一味に計られ、ベティと共に敵の人質になってしまった。しかし友人クライヴ(ヒュー・ウェイクフィールド)の伝言によって某国大官暗殺の場所が今宵大音楽会の催されるアルバート・ホールであることを知ったローレンスの妻ジルは一人会場へ向かった。やがてその場にレヴィンは姿を現したが、彼の眼は威嚇に輝いていた。若し秘密を漏らしたら夫と娘の命はないものと思え!呼物の交響楽は進められ、レヴィンの銃口は大官の胸元をねらっている。耐りかねたジルが大声で叫んだ時、白煙は上っていた。レヴィンは逃れ警官はジルと共に彼の後を激しく追った。ラジオによって既に計画破れた事を知ったアボットはやがて押し寄せる警官隊を予知して襲撃に備えた。凄じい市街戦の数刻が過ぎた。アボットも、レヴィンも天命尽きて倒れ暗殺団は全滅し、ローレンスとベティは救われたのである。

本当に本作はヒッチコックがやりたいことを見つけて専念できた作品と感じさせる豊かなアイディアとしっかりしたプロットに観客を釘づけにする力があり、冒頭で主人公夫妻のうち夫がスキー競技に出れば妻はクレー射撃の決勝に残る、という案配で、決勝の相手が実はその後国際陰謀組織の要人暗殺実行犯(『ウィンナー・ワルツ』で皇太子役だったフランク・ヴォスパー)と判明する、と無駄なく伏線が張られて効果的に生かされる、さらにその中にも奇抜なアイディアの遊びがあり、遊びが遊びで終わらないで次のシークエンスにつながる、と後にヒッチコックの映画が映画の教科書のように世界中に浸透したのはこの作品から始まるでしょう。『下宿人』はまだ単発的な試みでしたし、『恐喝(ゆすり)』『殺人!』、それと『第十七番』も犯罪スリラー/サスペンス映画に数えていいと思いますが、それらトーキーになってからの作品はいずれも舞台劇の映画化ものでした。本作の原作も『恐喝(ゆすり)』の原作戯曲の作者チャールズ・ベネットとウィンダム・ルイスの共作で、ウィンダム・ルイスといえば20世紀イギリス文壇の怪人で狷介極まりない性格で知られた前衛画家・作家・批評家で、イギリスでいち早くヒトラー賛美者になってヒトラー評伝も書き、戦後はルイスの名前を出すのも長い間タブーとなった、日本で言えば中河與一と保田與重郎を合わせたような人ですが、本作の強烈にコテコテな政治的設定やブラックすぎて笑えない引きつったようなユーモア感覚はルイスの持ち味かと思ったら同名異人で全然無関係な他人のジャーナリストだそうです。ともあれ本作はヒッチコック自身がジェームズ・スチュワートとドリス・デイを夫婦役にリメイクしてオリジナルを上回る傑作にしていますが(『知りすぎていた男』'56)、ヒッチコック作品でセルフ・リメイクしたのは本作が唯一の例であり、それほどヒッチコックの原点でもありリメイクに耐える骨格を備えていたということです。キネマ旬報のあらすじは多くを落としていて、陰謀組織に中年女と初老の女がいて少女誘拐監禁といんちき宗教教会で大役を買うこと(通報した友人クライヴが逆に宗教毀損罪で警官に連れて行かれてしまう)、教会の前に脅迫電話の発信で歯科医院を突き止め、患者のふりをして催眠ガスをかけられそうになり格闘して逆に歯科医を眠らせ、ピーター・ローレが現れるととっさに白衣を着て歯科医の眼鏡をかけてなりすます場面の滑稽なスリルなどきりがありません。しかしなぜ国際的陰謀組織の隠れみのが歯科医院なのか、新興宗教教会なのかは説明もないのが人を食ったところです。

それを言うならだいたい秘密諜報員(『大いなる幻影』のピエール・フレネー)ルイの重要情報の隠し場所が歯ブラシの柄の中(が筒状になっている)というのもふざけていますが、主人公夫妻の奥さんに関して言えば『知りすぎていた男』のドリス・デイに負けず劣らず本作のエドナ・ベルトも大活躍で、歌手がむしろ本職のデイのような華はなく良妻賢母型に見えるのが地味でちょっと損ですがだからこそのギャップもあって、結末はこの奥さんがおいしい所を持っていきます。それも映画冒頭から伏線が張ってある周到さですがいかにも伏線生かしたぞというような風ではなく、ごく当然のように自然にあるべき場所に落ちついた風で、本作と『知りすぎていた男』を較べてヒッチコック自身が「何かしら才能のあるアマチュアの作った映画とプロフェッショナルの作った映画」(『映画術』)と発言したのは有名ですが、楽しい歯医者のシーンはリメイク版では剥製屋に置き換えてあり歯科医よりは弱いなど本作ならではの趣向もあり、クライマックスが要人暗殺とその後の陰謀組織のアジトの立てこもり(邦題『暗殺者の家』の由来でしょう)からの救出の2段構えになっている効果は本作に分があるように思えます。『知りすぎていた男』の方はコンサート・ホールの要人暗殺計画実行シーンがじっくり描かれていて、トリュフォーがリメイク版のバーナード・ハーマンの音楽とシンプルなフィックス・ショットの見事さに較べてオリジナルの移動ショットやカメラのパンの多さの煩雑さを指摘しているのはさすがですが、コンサート・ホールのシーンがあまりに決まりすぎていてその後の息子(リメイク版)救出はつけ足しみたいなあっけなさがあります。レスリー・バンクス、エドナ・ベルトはイギリスの人気名優とはいえリメイク版でジェームズ・スチュワートとドリス・デイを持ってこられたらどうしたって本作は地味に見えますが、あっちの悪党はピーター・ローレのような得体の知れない存在感ではなくもっと現実味のある悪役ですし、アマチュアとプロの差というのは名をなし功をとげた大巨匠ならではの謙譲に見せかけた自負でしょう。『暗殺者の家』くらいの映画なら才能のあるアマチュアだって作れるぜ、と言ってのける鼻持ちならないくらいの余裕です。つまり本作含めヒッチコックのここまでの映画はみんなせいぜいアマチュア映画だと言っているわけで、だったらアマチュア映画でもいいやと反論もできますしプロの作ったつまらない映画だって山ほどあるでしょう。ハリウッド進出後のヒッチコックにも失敗作はそれなりにあります。しかしまあ、こういう発言を平気で言ってのけ、また許されるのもヒッチコックならではのリップ・サーヴィスというものでしょうか。