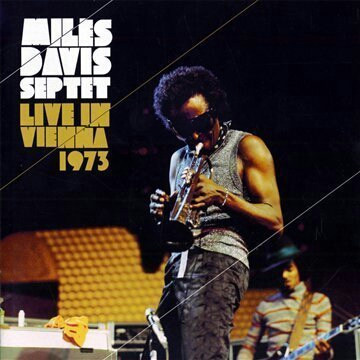

Miles Davis - Live in Vienna 1973 Stadthalle : http://youtu.be/wOA9_TdRFt4

Recorded live at Vienna Stadthalle,November 3, 1973

1. TURNAROUNDPHRASE 12:08

2. TUNE IN 5 5:39

3. IFE 12:47

4. RIGHT OFF 3:18

5. FUNK 5:51

6. CALYPSO FRELIMO 23:22

[Personnel]

Mles Davis (tpt, org)

Dave Liebman (ss, ts, fl)

Pete Cosey (g, perc)

Reggie Lucas (g)

Michael Henderson (el-b)

Al Foster (d)

James Mtume Forman (cga, perc)

初夏ツアーと3か月ほどおいた恒例の秋のヨーロッパ・ツアーも、この頃にはほとんど全公演が放送用録音か映像ごと収録されるようになった。テレビ番組はまだ16mmフィルム撮影の時代だが、サウンドトラックは録音機器の発達と簡易化でフィルム撮影と同録の光学録音よりも、正式なライヴ・アルバムに比肩しうるクオリティの音質で収録できるようになった。アメリカ本国よりヨーロッパや日本で収録された発掘ライヴが多いのは他のジャズマンでも同じで、本場からやってきたミュージシャンの公演は貴重な機会だから放送媒体がきちんと録音・撮影しておくが、本国では珍しくもないからよほどの機会がないと公式録音・撮影もされない。73年にもなるとカセットテープ・レコーダーも普及して観客録音も多くなった。マイルスほどになると本国でもラジオ放送ライヴが多く残っているが、チャート上位常連のポピュラー/ロック系アーティストにはかなわない。

73年秋のヨーロッパ・ツアーは初夏ツアーと同じレギュラー・メンバーで行われた。セット・リストもほぼ変わらないが、ライヴでは7月から演奏され、9月にスタジオ録音されて後に『ゲット・アップ・ウィズ・イット』に収められる『カリプソ・フレリモ』がレパートリーに加わった。これは73年度レギュラー・メンバーによる数少ないスタジオ録音で、32分に及ぶ大作。『ゲット・アップ・ウィズ・イット』には74年度レギュラー・メンバー(6月録音、73年メンバーにギターのドミニク・ガモー増員)による『ヒー・ラヴド・ヒム・マッドリー』もあってこれも32分の大作で、『ヒー・ラヴド・ヒム・マッドリー』がLPのA面、『カリプソ・フレリモ』がC面でB面とD面は70年~74年録音の未発表曲と新曲が各面に3曲、という凄まじい2枚組アルバムがマイルス一時引退最後のスタジオ盤になる『ゲット・アップ・ウィズ・イット』で、評価もセールスもマイルス過去最低のアルバムになってしまう。

このセット・リストでも翌74年に未発表曲集『ビッグ・ファン』(2枚組LPで各面1曲!)で陽の目を見た『イフェ』、前述の『カリプソ・フレリモ』、『ジャック・ジョンソン』71からの『ライト・オフ』は一応スタジオ録音があるとは言えるのだが、『ライト・オフ』は原型をとどめずメドレーに吸収されているし、『イフェ』と『カリプソ・フレリモ』はこの時点では未発表の上にスタジオ・ヴァージョンとライヴではまったく別物と言ってよく、『ターンアラウンド・フレーズ』と『チューン・イン・ファイヴ』はスタジオ・ヴァージョンがなく、『ファンク』はライヴ用ジャムのパートで独立した曲とは言い難い。つまり観客はまったく知らないし曲の区切りの判別もつかない演奏をMCもないノンストップ・メドレーで1~2時間聴かされるわけで、1時間というのはフェスティヴァル出演のショート・ヴァージョンだが、1時間でまとめる時も単独コンサートで2時間たっぷり演奏する時もセット・リスト(曲目・曲順)は同じで、アドリブに費やす演奏時間が異なるだけだったりするのだ。

観客サーヴィスになるようなMCはやらない、ステージで愛想を振りまかない、黙って曲だけを次々と演る、といったステージ・マナーはマイルスが師のチャーリー・パーカーから学んでさらに徹底させたもので、ウェイン・ショーターやハービー・ハンコックが在籍した60年代後半からはライヴ自体を全1曲のメドレーで演奏するようになっていた。それでもアコースティック・ジャズの時代は曲の区別はつきやすかったが、エレクトリック編成でジャズ・ロックに進むと曲の簡素化が進み、8小節の短いテーマ・メロディはあるがバンド・アンサンブルは即興とか、曲とは名ばかりでリズム・パターンだけ、というものも増えてきた。

マイルスの73年バンドは秋にはついにピート・コージーのリード・ギターがマイルスのトランペット、リーブマンのサックスに迫るプレイを見せるようになり、バンドのサウンド・コンセプトもある意味飽和点に達しつつあった。翌74年にはサックスにマッコイ・タイナーのバンドと前後してエイゾー・ローレンスをサックスに、またドミニク・ガモーをギターに増員してさらにおどろおどろしいサウンドになる(ライヴ『ダーク・メイガス』)。

75年にはサックスはマッコイ・タイナーのバンド出身のソニー・フォーチュンになり、日本ツアーでライヴ『アガルタ』『パンゲア』を残す。この頃のピート・コージーとレジー・ルーカスの2ギターのアンサンブルはデイヴィッド・ボウイの『ステーション・トゥ・ステーション』1976のカルロス・アロマーとアール・スリック(ライヴではステイシー・ヘイドン)の2ギターを予告するようなものになっていた。だがマイルスは75年9月のライヴの後健康を害し、76年3月のリハーサル録音を最後に81年まで一時引退してしまう。70年代前半の活動過剰の皺寄せが来たような感じもする。