1982年、64歳の

ベルイマンは映画監督業からの引退を発表して今後は本職の舞台演出に専念すると宣言(映画のオリジナル脚本提供はあり)、そして引退記念作品としてまずトータル5時間20分の全長版が『ある結婚の風景』'73/74同様テレビ放映され、3時間の劇場公開版が封切られたのが大作『ファニーとアレクサンデル』です。日本では全長版が当初から劇場公開され、欧米では劇場公開版が高い評価を受けた後に映像ソフトの普及で全長版が広まることになったのも『ある結婚の風景』と同様でした。64歳の引退宣言とはいかにも早く感じますが、これは単に映画監督として定期契約を結ぶ仕事はもうしない、ということで、実際には最晩年までに

ベルイマンは数本の映画を散発的に監督します。しかし『ファニーとアレクサンデル』は最後の宴にふさわしい華やかでおおらかな作品になり、国際的名声確立前の作風を思わせてそれを発展させたような面もあり、引退作品にふさわしい充実した名作になりました。

ベルイマンの代表作が『第七の封印』'57以降のシリアス路線にあるとすれば本作は

ベルイマン作品の集大成というにはあっけらかんとして明るく外向的な作品ですが、もし『第七の封印』の前作の喜劇の名作『夏の夜は三たひ微笑む』'56の路線で

ベルイマンのキャリアが築かれていたら本作はごく順当な作風に思われ、長年作りたかったが機会を逃していたのはこういう作品だったのではないか、とも思わせられるのです。

●8月14日(月)

●8月15日(火)

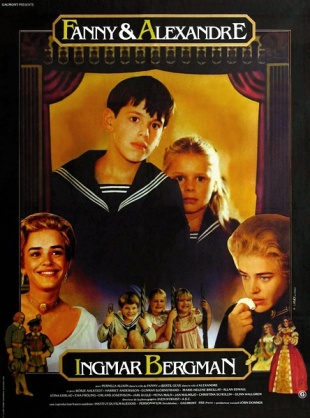

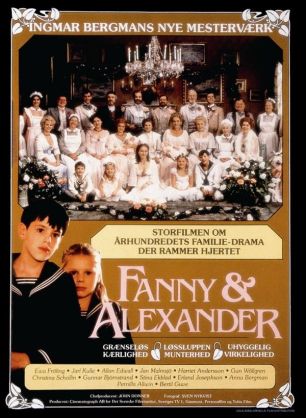

『ファニーとアレクサンデル』Fanny och Alexander (

スウェーデン=西ドイツ=フランス/シネマト

グラフ社, スヴェンスク・フィルム,

スウェーデン放送協会TV, ペルゾナフィルム, トービス・フィルム, ゴーモン'82)*319min(173min+146min), Eastmancolor, Widescreen(テレビ放映版, 劇場公開版) テレビ映画、劇場用劇映画 ; 日本公開昭和60年(1985年)7月、

キネマ旬報ベストテン第3位、日本映画ペンクラブ特薦

・

スウェーデンの古い大学町ウプサラを舞台に

ブルジョワ階級エークダール家の人々の姿を1970年のクリスマスから約2年間の流れの中で描く

ホームドラマ。前後にプロローグとエピローグを配した全5部より構成されている。

アカデミー賞最優秀

外国語映画賞/撮影賞/

美術賞/衣装デザイン賞、

ヴェネツィア国際映画祭国際批評家連盟賞、

ロサンゼルス映画批評家協会最優秀外国映画賞/撮影賞、ニューヨーク批評家協会最優秀外国映画賞/監督賞、ゴールデングローヴ賞最優秀

外国語映画賞、フランス

映画批評家協会最優秀外国映画賞、フランス・

セザール賞最優秀外国映画賞、イタリア・

ダヴィド・ディ・ドナテッロ外国映画部門最優秀作品賞/監督賞/

脚本賞受賞。例によって

ベルイマン単独オリジナル脚本、スヴェン・ニイクヴィスト撮影。台詞と役名のある登場人物は50人を越え、

スウェーデン映画史上最大の製作費を投じて作られたと言われており、極力簡単に本筋を追うとこうなる。「プロローグ」大邸宅の一室でただ一人、人形芝居に興じる少年アレクサンデル・エークダール(バッティル・グーヴェ)。アレクサンデルは彫像が動くのを目撃し、この少年が神秘を幻視の力の持主であることが暗示される。「第1部・エークダール家のクリスマス」

スウェーデンの地方都市ウプサラ。1907年のクリスマス・イヴ。富裕な俳優で劇場主のオスカル・エクダール(アラン・エードヴァル)は劇場で恒例の大クリスマス・パーティを開きキリスト降誕劇を上演する。妻で女優のエーミリー(エーヴァ・フレーリング)、彼らの子供アレクサンデルとその妹のファニー(ペルニッラ・アルヴィーン)も出演している。劇の後、一族は内輪の晩餐会に就く。中心人物はもと女優であり、今日の栄華を築いたオスカルの母ヘレーナ(グン・ヴォルグレーン)で、彼女の三男のオスカルの弟で土地一番の菓子店を経営するグスタフ・アードルフ(ヤーク・クッレ)が料理の指揮をとり、一方、次男の大学教授カール(ボルイェ・アールステット)は酔いどれている。カールの家計は火の車で、ドイツ人の妻リーディア(クリス

ティーナ・スコウリーン)に愚痴をこぼし、なじる。グスタヴは寛大な妻アルマ(モーナ・マルム)公認で、子供係りの召使いのマイ(ペルニッラ・ヴァルグレーン)を愛人にしている。大家族を率いるヘレーナはパーティの後一人残って、昔彼女の愛人だった商人イーサク(エールランド・ユーセフソン)に息子たちの話をする。「第2部・亡霊」年が明け、二月上演の『

ハムレット』を劇場でリハーサル中にオスカルは、過労のため卒中を起こして急逝する。ヴェルゲールス主教(ヤーン・マルムシェー)の手で盛大に葬儀が行なわれ、アレクサンデルは父オスカルの亡霊を目撃する。「第3部・崩壊」オスカルの遺言で劇場を引き受けたエーミリーは努力するが一年後、不入りから空しく劇場から手をひくことにする。アレクサンデルとファニーは母がヴェルゲールス主教と結婚することを母から告げられ、母子ともにエクダール家を去って主教館に移る。主教の妹

ヘンリエッタ(シャスティン・

ティーデリウス)、母ブレンダ(マリアンヌ・アミノフ)、そして病気で寝たきりの叔母エルサ(ハンス・ヘンリック=レールフェルト)を紹介されたエーミリーと子供たちは主教館の暗い雰囲気に驚く。さらに華美な生活を禁じる主教は、エーミリーと子供たちに厳格な生活と精神生活を強いる。「第4部・夏の出来事」翌年、別荘でくつろぐヘレーナのもとにエーミリーが訪れ、結婚は失敗だった、離婚したいが夫が許さないと苦悩を訴える。アレクサンデルとファニーは屋根裏部屋にとじ込められ、主教の娘たちの亡霊におびやかされる。「第5部・悪魔たち」エーミリーの訴えを気にしていたヘレーナはイーサクに相談し、イーサクの計らいで子供たちは脱出に成功、イーサクの家に預けられる。子供たちに去られ、カールとグスタフの訪問で離婚をほのめかされたヴェルゲールス主教は、夜、寝つかれず、エーミリーに心情を吐露する。彼女は主教の飲み物に

睡眠薬を入れ、主教は眠りに陥りエーミリーは主教館を出てエークダール家に戻る。その頃、叔母エルサの部屋のランプが倒れ、館は火に包まれヴェルゲールス主教も焼死する。「エピローグ」エーミリーは懐かしい劇場を訪問してグスタフに任せていた劇場主に復帰する。春になり、マイはグスタフの子供を産む。エーミリーはストリンドベルイの新作『夢の劇』の台本をヘレーナに渡し、共演したいと告げる。台本を読む祖母の膝にアレクサンデルが顔を埋める。5時間を越えるテレビ用全長版を一気に観てまったく長さが気にならないどころかもう1時間くらい長くてもいいくらい堪能できるサービス満載の娯楽作で、

ベルイマン映画の集大成というにはややニュアンスが違って

ベルイマンの本流はもっと閉鎖的で少ない登場人物と限定された状況を描いたものだと思うが、『シークレット・オブ・ウーマン』'52~『夏の夜は三たび微笑む』'56の時期の開けた作風の

ベルイマンに戻った感じがする。キャ

ラクターや道具立てから言えば集大成的なのだが映画の風通しの良さが一般的には全盛期とされる『第七の封印』『野いちご』'57~本作直前の『

秋のソナタ』'78、『夢の中の人生』'80とはまるで違い、映画監督引退記念作品にこれを持ってきたのはシリアス作品も本音だがこういう作品も作りたかったんだぞ、というアピールにも見える。

ベルイマンの喜劇は『この女たちのすべてを語らないために』'64が最後になっていて、同作は例外的にエールランド・ヨセフソン(1923-2012)に単独脚本を任せた作品だった。マックス・フォン・シードウを

ベルイマンの自画像的人物に起用した『狼の時間』'68からの孤島三部作、『愛のさすらい(ザ・タッチ)』'71の失敗の後、

ベルイマンは『ある結婚の風景』でユーセフソンをフォン・シードウに替わる自画像的人物に起用し成功する。フォン・シードウ(1929-)より

ベルイマンと歳が近く、文筆家としても優れるユーセフソンは遺作『

サラバンド』2003まで

ベルイマンが自己を投影した役柄を納得のいく理解力を示す名演を見せる。

ベルイマンの映画はいわゆる映画スターを見せる映画ではなく『

秋のソナタ』の

イングリッド・バーグマンは唯一な例外だったが、登場人物は山ほどいるのに本作がキャ

ラクターがすんなり頭に入り、簡潔な描かれ方でも印象に残って人間関係を説得力を持って描かれているのは顔や風貌がこれでもかというくらい面白く、女優も美人などほとんどいないが男性俳優の個性的な風貌ったらない。よくまあこれだけ変な顔で、しかも演技力抜群の俳優たちを集めてきたと思うとさすが演劇文化の伝統の厚い北欧映画と思える。

ベルイマン作品は映画畑ではなく演劇畑の俳優が多く、勘所が悪いといかにも演劇臭の強い演出と画面になってしまうのが

ベルイマン作品の弱みだったが、本作は落ち着いたカット割りとやや引き気味の構図が上手く調和して、さらに俳優たちも乗りに乗った演技をくり広げる。シリアスな場面、たとえばカールとグスタフのエークダール兄弟がヴェルゲールス主教にエーミリーとの離婚を直談判するシークエンスなど会話の内容は大真面目なのに観ていて笑いがこみ上げてくる。この独善的で権力的かつ独占欲と支配心の権化のヴェルゲールス主教(『ある結婚の風景』で主人公夫婦の前で見苦しい夫婦喧嘩を見せる友人役のヤーン・マルムシェー)は従来の

ベルイマン作品なら神の愛からも人の愛からも一番遠い悲劇的な人物で、

ベルイマンの映画界デビュー作『もだえ』'44(アルフ・シューベルイ監督、

ベルイマン脚本・助監督)の異常性格のサディスト教師"

カリギュラ"とまったく同じタイプのキャ

ラクターだが、本作の

ベルイマンはそういう人間の悲劇性にいちいち拘泥しない。初めて子供たち(とはいえ妹ファニーの存在感はほとんどない)からの視点で描かれる

ベルイマン映画であり、また人物関係の広がりを大きく示すため祖母ヘレーナからの視点、エーミリーからの視点、ヴェルゲールス主教からの視点、エークダール兄弟からの視点、エークダール劇場劇団員からの視点とよく整理された多元描写にはなっているが「急逝した長男の嫁の再婚先で虐げられている嫁と子供たちを一族が協力して連れ戻す。横暴な再婚相手は罰が当たって事故死する」という単純な話を面白く見せるための工夫(または広い人間関係を集約して見せるためにあえて単

純化されたプロット)だから、キャ

ラクター各自の掘り下げはあまりなく一筆描きにとどまる。求心的な構成というより直線的なプロットを拡散的な話法でふくらみを持たせた作りで、こじつければ騎士と従者の旅が旅程に連れて旅の道連れが増えていく『第七の封印』ではまだ本作と似た構造があるが、同年の『野いちご』でも道連れが増えていく行程を描きながらすべては主人公の過去の想起のきっかけになる求心的構成になっていて、以降

ベルイマン映画の大半は『第七の封印』型ではなく『野いちご』型だった。だから

ベルイマンの集大成というには本作のスタイルは必ずしも

ベルイマンの本流とは思えず1946年の監督デビュー作『危機』まで遡っても(偶然か『危機』も養女を取り戻す義母の話だが)このタイプの作品は少ないが、20世紀初頭の

スウェーデンの

ブルジョワ家のたっぷりした雰囲気を満腹できる

ホームドラマの本作の明るい豊さは圧倒的な魅力と喜びがある。引退作品に取っておきの題材をよくまあ温存してあったものだ。

ベルイマンはこれ1作で残る、と言ってもいい。もちろん過去の膨大な業績があるが、過去にはこれ1作、という内容の作品はほとんどなく数作ごとのサイクルで観るべき人だった。その点本作は単独で作品として屹立している。ああ映画観たなあ、と心から満足感がある。正真正銘の巨匠の名作、と言える

ベルイマン作品は長編劇映画第40作目の引退作品でやっと現れたような気がする。

*[ 原題の表記について ]

スウェーデン語の母音のうちaには通常のaの他に

auに発音の近いaとaeに近いaの3種類、oには通常のoの他にoeに発音の近い2種類があり、それぞれアクセント記号で表記されます。それらのアクセント記号は

機種依存文字でブログの文字規格では再現できず、

auやoeなどに置き換えると綴字が変わり検索に不便なので、不正確な表記ですがアクセント記号は割愛しました。ご了承ください。