クラウス・シュルツェ Klaus Schulze - ミディ湖畔の家 Miditerranean Pads (Brain, 1990)

Recorded at Klaus' studio in Hambuhren, until August 1989

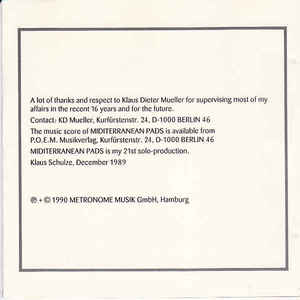

Released by Brain Records / Metronome Musik GmbH Brain 841 864-1, February 28, 1990

Produced and All Composed by Klaus Schulze

(Tracklist)

1. Decent Changes - 32:45

2. Miditerranean Pads - 14:12

3. Percussion Planante - 25:01

[ Personnel ]

Klaus Schulze - electronics

Georg Stettner - Fairlight (on 2)

"Elfi Schulze" - voice (on 2)

*

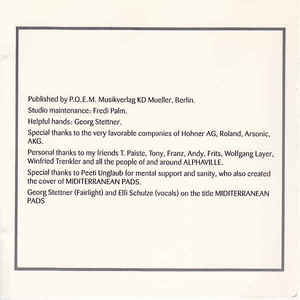

(Original Brain "Miditerranean Pads" CD Incert Liner Cover, Incert Notes & CD Label)

本作はLPフォームによらず完全にCDリリースを前提に制作・構成されたアルバムであることもシュルツェのアルバムでは初めてで、『Dreams』'86もCDエディションのリリースではボーナス・トラックを含めた楽曲配置でLPエディションとの効果の違いを意図していましたが、本作は大曲2曲を1、3曲目に置き、2曲目に比較的短いアダージョ的楽曲を置く、という3部構成になっています。これもLPフォームならば変則的な2枚組3面構成になるところで、定則的な16ビートにフラッシュ・バック的なサウンド・コラージュが絡む1はサイケデリック感覚のハウス・ミュージックとしてドイツのサイケデリック・ロックのパイオニアでもあったシュルツェの面目躍如という感がありますし、ゲオルグ・ステットナーをフェアライト専任奏者に迎えてサンプリングされたピアノに、ゲスト参加のエルフィ・シュルツェ(夫人またはシュルツェ令嬢?)のヴォイスが彩る2も素晴らしく、さらに3ではシュルツェが従来ゲスト参加作品で試みてきたポリリズムをぐっとアフロ・ビートに近づけ、しかも単独録音でそれに成功した画期的な成果を上げた楽曲です。各曲のカラーがはっきりしており、しかもどの曲も明快な聴きどころがあるので本作はヴォリューム感があるのに非常に聴きやすく、聴きやすいのに聴き流すだけでは終わらない聴き応えがあります。本作が『En=Trance』ではまだリスナーに浸透しなかったシュルツェの新境地を印象づける会心作になったのは時代の節目とともにアルバムの出来からすれば当然で、再びシュルツェは往年の巨匠でかたづけられない大物現役ミュージシャンとして第一線に帰り咲き、ここから先、数作は再び'70年代の全盛期シュルツェを思わせる壮大な創造力の大爆発が起こるのです。