スティーヴン・クレイン『街の女マギー』(続々)

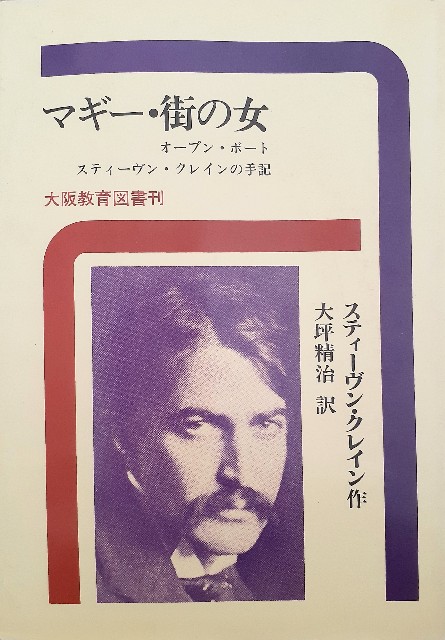

前2回にわたって19世紀アメリカの夭逝作家スティーヴン・クレイン(Stephen Crane、1871~1899、享年28歳)の処女作にして第1長篇『街の女マギー (Maggie:A Girl of the Streets)』を読んできましたが、再びその成立背景とあらすじを記しておきます。『街の女マギー』はクレインが大学入学直後の1891年(19歳)に学業と新聞記者のアルバイトのかたわら執筆を始め、同年には早くも大学を退学してニューヨークのスラム街・バウアリー地区に取材におもむき、翌1892年(20歳)に完成するも刊行を引き受ける出版社はなく、21歳の1893年3月に亡父の遺産と兄からの借金で1100部を自費出版した、150ページ足らずの作品でした。当時のアメリカ文壇の大家たちへの献本は賞賛の返信を受けるも新聞・雑誌には書評さえ出ず、販売してくれる書店もなく、クレインはみずから露上で販売しましたがほとんど売れず、ゾッキ本として買い取った業者はかま焚き用の用紙として裁断処理しました。1980年代のアメリカ国会図書館の調査では現存部数はわずか24冊、その時点で1部400万円の古書価がついていたそうですから、現在ではその数倍の相場で取引されているでしょう。

クレインはアメリカ自然主義作家とされますが、ゾラやモーパッサンを代表とする1880年代のフランス自然主義小説とも、同世代のアメリカ自然主義作家フランク・ノリス(1870~1902)やセオドア・ドライサー(1871~1945)とも、島崎藤村(1872~1943)や田山花袋(1872~1930)、徳田秋声(1872~1943)らの日本の自然主義小説とも異なる非常に不思議な作風のものです。クレインが結核で夭逝するまでの5作の長篇小説は規模は中篇小説程度で、本格的な長篇小説作家としてはまだこれからの人でした。ノリスやドライサーはフランス自然主義並みの大作長篇を残しましたが、クレインは残された優れた長短篇小説からも、大作型の小説家にはならなかったと思えます。環境に翻弄される人間ドラマを捉える自然主義的視点はクレインにもあるのですが、ノリスやドライヤーのような雄大な構想力は乏しかったのです。その点では没落士族の長女として下町少女の和歌教師を生業に細々と一家を養っていた樋口一葉(1872~1896、『大つごもり』1894年、『たけくらべ』1895年)より生活経験に乏しく、作家志望のボヘミアン大学生のまま専業作家になった弱みは否定できません。24歳の短い生涯で一葉がたどり着いた晩年の中短篇は庶民や子供たちの世界から真実を射抜き、類を見ない完璧な成熟に達したものでしたが、クレインは28歳の享年からは十分早熟とはいえ、同時代の日本の女性作家・樋口一葉と較べると、その才能はまだ発展途上で途絶した観が強いのです。

ただしクレインは自分の力量とその限界を自覚しており、そのため題材は自然主義的でありながら、文体や構成を始めとする手法は意識的に独自の印象主義的な作風になったと解せます。またスラム街の少年少女の視点から作者の主観を混じえず描いた発想はアメリカ文学にマーク・トウェインという稀代な大作家がいたとはいえ、世界的にも稀な一葉の『たけくらべ』より2年先行しています。日本語訳にして原稿用紙180枚ほどの処女作『街の女マギー』はいずれも短い全19章からなり、内容は四部または五部に分けられます。 第一部(第1章~第3章)は、スラム街の不良少年ジミーが、敵対する隣のスラム街の不良少年団と一人で喧嘩しようとする場面から始まります。劣勢のジミーは友人のピートに助けられ、帰宅途中のジミーの父の姿に少年たちは引き上げていきます。ジミーは妹のマギー、よちよち歩きの弟のトミー、先に帰宅していた残忍で酒浸りの父、そしてやはり酒浸りで家事も育児も放棄した母メアリーのいるジョンソン家に帰ります。アイルランド移民の両親は夫婦仲も悪く、日常的に子供たちを虐待しています。

第一部(第1章~第3章)は、スラム街の不良少年ジミーが、敵対する隣のスラム街の不良少年団と一人で喧嘩しようとする場面から始まります。劣勢のジミーは友人のピートに助けられ、帰宅途中のジミーの父の姿に少年たちは引き上げていきます。ジミーは妹のマギー、よちよち歩きの弟のトミー、先に帰宅していた残忍で酒浸りの父、そしてやはり酒浸りで家事も育児も放棄した母メアリーのいるジョンソン家に帰ります。アイルランド移民の両親は夫婦仲も悪く、日常的に子供たちを虐待しています。

第二部(第4章~第9章)では数年が経ち、末子のトミーと父親は亡くなり、マギーは盗んできた花を棺の中のトミーの手に挿します。貨物馬車の馭者として働くジミーはさらに乱暴で冷笑的な無法者に成長しています。美しい少女に成長したマギーはシャツ工場で働き始めますが、マギーの努力は酒浸りの母親の浪費によって台無しになります。マギーは兄の友人ピートとつきあい始めます。バーテンダーとして働くピートはマギーの目に立派な人物に映り、今の生活から抜け出させてくれると思いこみます。ピートはマギーを誘惑するために劇場や博物館のデートに連れて行きます。ある夜、兄ジミーと母メアリーはマギーを「悪魔の所業(街娼)をやった」と罵倒し、耐えかねたマギーはピートを頼って家出します。

第三部(第10章~第14章)で、ジミーは自分もピート同様の放蕩者にもかかわらず、マギーを誘惑したピートのバーに行き喧嘩を始めます。ピートの勤めるバーの地下にある売春窟の女たちがピートをかばいます。安アパートの隣人たちがマギーの噂話に興じる中、兄ジミーと母メアリーはマギーをかばうどころか、隣人たちと一緒にマギーの悪口を言いふらします。

第四部または第四部・第五部(第15章~第16章・第17章~第19章)では、売春窟の「聡明で大胆な女」ネリーがマギーを度胸のない哀れな女と呼び、ピートに別れるよう促します。すでにマギーに飽きていたピートはマギーを捨てます。頼る者のなくなったマギーは家に帰ろうとしますが、母親に拒絶され、アパートの住人全員から蔑まれます。第17章では「彼女」とだけ呼ばれる街娼が通りをさまよい、次第に治安の悪化する方へスラム街を転々とし、夕暮れに職場から帰宅する工員たちを客引きするも失敗をくり返し、橋の上に着くと酔っぱらいに絡まれ、ようやく逃げると、夜のビル影が映る川面をじっと見つめます。第18章では、ピートが酒場で「聡明で大胆な」6人の着飾った娼婦たちと飲んでいます。泥酔して気を失ったピートから、ネリーらしき姉御分の女が財布を奪います。最終章の第19章では、帰宅したジミーが母親メアリーにマギーが死んだと告げます。酔った母親はマギーが赤ん坊だった頃の小さな靴下を取り出して自己憐憫に浸り、隣人たちが慰める中、「私はマギーを許すわ!」と絶叫します。

と、あらすじにするとゾラの『ナナ』(1880年)のような自然主義小説の常套の庶民の少女の堕落物語になりますが、『街の女マギー』の独創は説明的な性格描写や物語展開の細部を省き、映画のように各章ごとを独立した場面で構成したことにあります。映画で同様の話法が確立したのはD・W・グリフィス(1875~1948)の1909年以降の短篇映画からなので、『街の女マギー』はニューヨークのスラム街の不良少年少女たちの抗争を描いた、グリフィス初期の傑作『ピッグ横丁のならず者たち (The Musketeers of Pig Alley)』(1912年)を連想させます。『マギー~』においては、まず冒頭の第1章で描かれるスラム街の情景も、いきなり性格描写なしに、名前だけで呼ばれる少年ジミーが、ブルー・ビリーやライリー、親分らしい「16歳の少年」と呼ばれる隣のスラム街の不良少年たちと殴りあい、通りかかったピートに加勢され、工事から帰宅途中のジミーの父の姿を見て少年たちが散っていく、という行動と情景描写しかありません。第2章でジミーが帰宅したジョンソン家の描写も、ヒロインであるマギーすら「ぼろ服の少女」として登場し、家族の会話で「マギー」と呼ばれるまで名前すら地の文に表れません。この徹底したカメラ・アイ手法は街娼に身を落とした「彼女」が川に投身自殺することが暗示される第17章、バーテンのピートが売春窟の女たちと酒盛りに興じた挙げ句泥酔してネリーらしき姉御に財布を盗まれる第18章、死因すら説明されず兄のジミーが「マギーが死んだ!」とだけ母のメアリーに告げる第19章(最終章)でピークに達するので、この小説は行動と台詞(会話)、暗示だけでできています。第17章の「彼女」がマギーなのか、川に投身自殺するのかも代名詞と暗示でしか書かれておらず、また各章の出来事の因果関係も説明は一切省かれています。マギーの堕落のきっかけになる酒浸りの母メアリーの虐待、売春窟併設のバーに勤めるポン引きのバーテン・ピートの性格も母メアリーの陰口、裏表あるピートの行動を通して読者が読み取るしかありません。大作『ナナ』や『ベラミ』(モーパッサン、1885年)のようなフランス自然主義小説の精密なリアリズム描写とは、真っ向から対照的な手法で書かれています。こうしたクレインの手法はベストセラーになり出世作となった戦争小説の第2長篇『赤い武功章』(1894年完成、1895年刊)、『街の女マギー』の姉妹作(乙女時代のマギーに失恋するスラム街の内気な青年とその母の物語)の第3長篇『ジョージの母 (George's Mother)』(1895年完成、1896年刊)でより精密に磨かれていきます。クレインがモダニズム時代に自然主義作家としてではなく再評価されたのは、ヘミングウェイの第1短篇集『われらの時代に (In Our Time)』(1924年)やドス・パソスの第4長篇『マンハッタン乗換駅 (Manhattan Transfer)』(1925年)、フォークナーの第4長篇『響きと怒り (The Sound and the Fury)』(1929年)のように散文詩と小説体が交互に交響する構成を発想として備えていたためで、確かにクレイン作品の実験性は映画的手法とともに19世紀文学を越えています。

クレインのこうした手法は、フランス自然主義小説の英訳を読み『街の女マギー』の執筆に着手した19歳~完成・自費出版した21歳までの社会経験の不足と作家的技量がまだまだ未熟だったため、とも言えるでしょう。さらに処女作にかけた意欲が大きすぎて、スラム街を舞台に思いつく限りのあらゆるテーマを一度に取り扱おうとした結果、題材をこなしきれていない印象も受けます。まず本作には第一部(第1章~第3章)から荒廃と貧困、育児放棄による不良少年問題と、全編を通じる家庭内虐待、アルコール依存症問題が出てきます。さらに第二部(第4章~)以降ではヒロイン・マギーの酒浸りの母メアリーとますます父に似た乱暴者になった兄ピート、ジョンソン家の住む安アパートの隣人たち、マギーを誘惑するバーテンのピート、バー併設の地下売春窟の姉御ネリーらの駆け引きや偽善(自己欺瞞)が描かれます。登場人物はマギー以外すべて他人を省みないエゴイストばかりです。マギーの訃報を受けた母メアリーの号泣も単なる自己憐憫でしかありません。赤ん坊のうちに死んでしまった棺の中の弟トミーの手にマギーがそっと握らせる花も「イタリア人花売り」から盗んできたものです。さらに本作の世界観は、すべては先行する出来事によって進行する、自由意志によっては何も変わらないという決定論です。マギーの転落はその純心さにも関わらず、環境において決定論的に進行することが強調されています。その点では自然主義文学の元祖であるフランス作家たちより徹底しています。また本作で描かれるスラム街の住人たちは、厳密な性別二元制(性別二元論)、つまり人間は男女性別二元制からは逃れられない、男女はその性別によって男は男の、女は女の運命を生きるしかないという境遇の下にいます。これは本作が古く見える要因かもしれませんが、19世紀末のニューヨークのスラム街の活写としては妥当なものでしょう。また義務教育が州ごとに本格的に進められたのは南北戦争(1861年~1865年)の終結以降ですから当時30年と経っておらず、江戸時代から教育先進国だった日本さえも今日の6年制小学生の義務教育は明治40年(1907年、日本の文学者で言えば1898年~1901年生まれの横光利一や川端康成、石川淳、三好達治、梶井基次郎や高橋新吉らが初の小学六年制義務教育世代に当たります)制定ですから、本作のスラム街の住民たちは当然義務教育すら受けていません。それは階級内部の問題にもつながり、スラム街のバウアリー地区においても騙す者と騙される者の駆け引きがあり、ピートを尻に敷く売春婦の姉御ネリーも同様なら、不良少年たちの抗争もあります。無知で純心なマギーの目には、言葉巧みで身なりも良く、観劇や美術展に連れていってくれるバーテンのピートですら、真の顔は地下売春窟のポン引きにも関わらず知的で魅力的な青年に映ります。荒廃と性的乱脈が支配するスラム街では娼婦ネリーの方がマギーより環境に適応した強者なのです。これらすべてを克明なリアリズムで描くのは、現地に取材したとはいえ、19歳~21歳のクレインには手に余ることでした。クレイン自身も生なニューヨークのスラム街を描くのは、意識的にフランス自然主義小説とは異なる手法でなければという意図があったはずです。その成果がクレインの処女作たる本作『街の女マギー』であり、自然主義リアリズムと印象主観的抽象表現が混在した作品になったと見るべきでしょう。それは自然主義小説を越えて20世紀文学を予告するものでした。