劇映画第40作『ファニーとアレクサンデル』で映画監督引退を声明した

ベルイマンでしたが欧米諸国の感覚では引退は専門職からの引退で、あとは職業人としてではなく好条件が整い気が向いたら引き受ける、という余生もあります。ミュージシャンの引退声明などはその典型で、組合からは脱退してノルマのある活動はしない、ただし気が向いて良い条件なら特別にワンポイント契約で仕事する(ただしこれが通るのはよほどの人気と

知名度のあるアーティストに限る)という例もあります。もともと映画関係者は芸能人なので40代の引退も珍しくないことで、映画界で生涯現役が珍しくなくなったのは40代で引退するには十分な稼ぎがなくなった第二次大戦後のことでした。『ファニーとアレクサンデル』の後

ベルイマンはオリジナル脚本を他の監督に提供もしていますが、1986年のドキュメンタリー『

ベルイマンの世界/ドキュメント「ファニーとアレクサンデル」』Dokument Fanny och Alexander は措くとして劇映画を2本監督しています。今回は

ベルイマン作品のマ

ラソン視聴最終回、劇映画第41作『リハーサルの後で』と第42作で正真正銘遺作となった85歳の作品『

サラバンド』の感想文です。つい先日は

フリッツ・ラングの全作品を観直しましたが、次いで本当に

ベルイマンの全劇映画を観てしまったんだなあ、と感慨ひとしおです。

●8月16日(水)

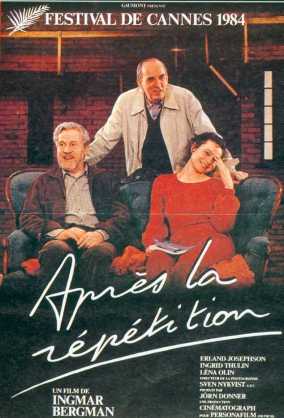

『リハーサルの後で』Efter repetitionen (

スウェーデン/ペルゾナフィルム,

スウェーデン放送協会TV'84)*72min, Eastmancolor, Standard テレビ映画 ;

日本テレビ放映昭和60年(1985年)10月、映像ソフト発売

・5回目の演出になるストリンドベルイの『夢の劇』を控えて舞台で

うたた寝をしている老演出家ヘンリック・ヴォーグレル(エールランド・ユーセフソン)は忘れ物を取りに戻ってきた主演女優のアンナ(

ナージャ・パル

ムシャーナ=ヴァイス)の気配に起こされる。アンナはヘンリックの旧友の俳優夫婦ミーカエルとラーケル(

イングリッド・テュリーン)の娘だが、両親の不和と芸術家の生活に反発している。そこに

アルコール中毒で入院中から一時退院してきたラーケルが現れ昔のヘンリックとの関係と冷血さをなじる。母が去った後アンナは演出助手ユーハンとの同棲で妊娠5月になると告げ、ヘンリックはユーハンへの嫉妬を告白する。するとアンナはすでに中絶してしまったと言い残してラジオの仕事のために去り、ヘンリックは再び舞台にひとり残る。場景は劇場の舞台だけ、登場人物は主人公ヘンリックと女優アンナ、アンナの母で元女優ラーケルの3人だけ、というミニマム極まりない作りで'60年代の実験的な

ベルイマンに戻ったかのような小品。

スウェーデン放送協会との契約が1本残っていたために作られたらしいが、『悪魔の眼』や『夜の儀式』同様

ベルイマン作品は全部観る、という人でもないと勧められない。「

ベルイマンのもっとも自己言及的作品」と評されているらしく、主人公が語る演劇論や芸術家観は

ベルイマンの本心そのままだろうが、一種のエッセイ映画で台詞以外には何もなく映画としての面白みは皆無に近い。台詞に含蓄はあるだろうしそれ自体を軽んじるわけではなく、映像的にあまりに貧困だった『夜の儀式』よりは自然な構図、カット割りの撮影には安定感があるが、エールランド・ヨセフソンはすっかり

ベルイマンの自画像役が定着したな、とか

イングリッド・テュリーンの老け方はあまり綺麗じゃないがそういう役柄だからかな、と思いながら観るのがせいぜいで、演出家の苦悩など台詞で聞かされても面白くも何ともない。字幕を読んでいるよりは

採録シナリオを読む方がまし、という気になる。これは大成功のうちに引退興行を終えた巨匠監督の悠々自適の

ナルシシズムを感じさせていただけない。舞台中継ではなくちゃんと映画の撮影になっているだけになおのこと何か工夫はなかったか、と不満がつのる。

ベルイマンの安直な面がそのまま出てしまった作品で、こういうのがあるからドライヤーや

ブレッソンとは次元の違う二流監督、と言われても仕方ないところが

ベルイマンにはあり、よほどの贔屓目に観ないと本作はきつい。最初から

ベルイマン支持者だけに向けて作られたファン限定の小品で、説得力はまるでなく

ナルシシズムしか感じさせないのも製作姿勢がそもそも安易だからだと思う。

「母の面影」Karins ansikte (

スウェーデン/スヴェンスク・フィルム'86)*14min, Color, Standard 短編ドキュメンタリー ; 日本未公開

・1983年に完成していたがテレビ放映は1986年になった、母カーリン(1966年歿)の生涯を娘時代から晩年までの写真で構成した伝記ドキュメンタリー短編。これは沁みる。それは特別に

ベルイマンのお母さんだからではなく、19世紀末に生まれて20世紀の歩みとともに生きた一女性の生涯を無言の写真

年代記で語る、その題材と語り口の一致が何より感動を誘う。わずか14分の短編ドキュメンタリーの中に一人の女性の一生が凝縮されていて、訴えかけるメッセージがあるわけでもなくテーマというほどのものもないが、深い慈しみと愛によって作られた写真構成の伝記ドキュメンタリーなのが伝わってくる。たぶんこれは「父の面影」では駄目なので、

「母」(

ベルイマンの母でなくてもいい)だからこそ観客の胸に湧く情感なのだと思う。自己を語ると嫌みな

ベルイマンだが

「母」という他人を語れば謙虚で慎ましくなる。創作とは本来そういうものかと思わせられる。

●8月17日(木)

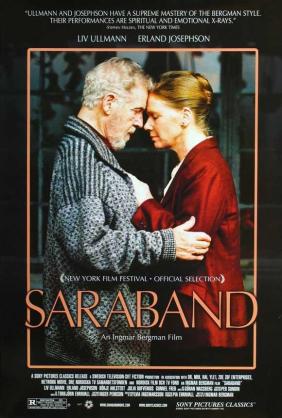

『

サラバンド』Saraband (

スウェーデン/

スウェーデン放送協会TV'2003)*112min, Color, European

Vista テレビ映画 ; 日本公開平成18年(2006年)10月

・ついに遺作として85歳で発表された

ベルイマン最終作。1998年に引退したスヴェン・ニイクヴィスト(1922-2006)に代わってHD撮影はレイモンド・ウェンメンロヴが起用された。構成は十章からなる。 「プロローグ・写真を見せるマリアン」 弁護士のマリアン(リヴ・ウルマン)がデスク一面に広げた写真を手に取り、語り始める。「第一章・マリアン計画を実行にうつす」マリアンは30年以上前に別れて

没交渉になっていた元夫のユーハン(エールランド・ユーセフソン)を訪ねる。ユーハンは田舎に隠棲していたが,ユーハンとそりの合わない息子のヘンリック(ボルイェ・アールステット)とヘンリックの娘カーリン(ユーリア・ダフヴェニウス)が数ヶ月前から近くのコテージに滞在していた。「第二章・ほぼ2週間が経過」ある日、マリアンのもとへカーリンが飛び込んできて、初対面であるにも関らず、父親の激しい束縛と確執をぶつける。 二年前に妻を癌でなくして以来カーリンを妻の代わりに愛情で縛り付けてしまい、二人はカーリンが

音楽学校に入学するため、チェロの訓練を昼夜問わず重ねる。「第三章・アンナについて」ユーハンはアンナを回想「アンナの肩に手をかけたら、彼女の決意が伝わってきた」 と語る。「第四章・約1週間後、ヘンリックは父を訪れる」ヘンリックは父親のユーハンを訪ねる。ヘンリックはチェロをカーリンに買い与えるために、父親に借金を申し出た。しかし、侮辱にまみれた言葉で息子を追い詰めるユーハン。そこには50年にも渡る父子の憎しみの感情が横たわっていた。「第五章・バッハ」…教会でバッハの研究中のヘンリックと会話するマリアン。娘をチェロの

ソリストとして育てようとするヘンリックと、父の押し付けがましい愛情に反発しつつも音

楽家として自立することや父を置き去りにしていくことへの不安を抱くカーリンの間の葛藤をマリアンは実感する。「第六章・申し出」ユーハンは、父親であるヘンリックを通さず、カーリンへ直接ヨーロッパ有数の

音楽学校からの入学の誘いの手紙を渡す。「第七章・アンナからの手紙」カーリンは母が死の直前に書いたヘンリック宛の手紙を見つける。母はヘンリックの底なしの愛情がカーリンを束縛し深く傷つけることにならないか心配していた。カーリンは母親の危惧が現実になったことに動揺する。「第八章・

サラバンド」数ヵ月後に父娘コンサートが開催されることになった。曲はバッハの『

無伴奏チェロ組曲第5番』

サラバンド。しかし母親の手紙を隠していたことに怒りを隠せないカーリンは父親にその思いをぶつけ、自分が探したオーケストラに入団することを決めたと宣言する。「第九章・決定的瞬間」絶望の淵に立たされたヘンリックは自殺未遂する。カーリンはすでに出発し、ユーハンはマリアンに絶対にカーリンを罪悪感から護るよう依頼する。「第十章・夜明け前」その夜、震えながら泣くユーハンをマリアンはなだめ、彼と一緒に寝る。なぜ不意に訪ねてきたか問うユーハンに、マリアンは「あなたが呼んでいたから」と答える。「エピローグ」再びプロローグと同じデスク一面の写真。マリアンは一時接近したユーハンとの仲も間もなくして途絶えたと語り、生前一面識もなかったアンナへの思いを馳せる。

ベルイマン自身は「『ある結婚の風景』の続編ではない」としているがウルマンとヨセフソンの元夫婦はそのまま『ある結婚の風景』の30年後だから韜晦だと言っていい。母娘と父子、父娘の違いはあるが親子の確執が中心テーマなのは『

秋のソナタ』を汲んでいて、ピンポイント使用以外ほとんど音楽が使われない

ベルイマン作品ではこれほど音楽が流れる映画は『

秋のソナタ』『ファニーとアレクサンデル』以来で、全作品でも使用頻度は群を抜いている。ヨセフソン演じる父との確執と娘カーリンとの葛藤の二重に苦しむヘンリック役のボルイェ・アールスティットは『ファニーとアレクサンデル』ではエークダール家次男カールの役でコメディ・リリーフ的配役だったから大変な役が回ってきたもので、ヨセフソンのエゴイズムもカーリンの自立欲求もヘンリックに真正面からぶつけられるから本作の真の主役はヘンリックの悲劇的な存在にあるかもしれない。「プロローグ」でリヴ・ウルマンの観客への語りから始まって、またいつもの

ベルイマンかあ、と第三章あたりまでは興も乗らずに観ていたが、第四章でユーハンとヘンリック父子の確執が表面化してからはぐいぐい引き込まれる。ユーハンの憎しみはヘンリックが反抗期に憎まれ口を叩いただけに発していて、ヘンリックもそれだけでこれほど長い間深く憎まれている不条理に傷ついているのだが、父親と息子が憎みあうのに(どの父子もとは言わないが)理屈はいらないという説得力があって、結局土壇場で娘に謀叛されるのも独り相撲の滑稽さがかえって際立ち、

ベルイマンには珍しく型通りの悲劇的人物ではなく身近で等身大の悲劇性を感じさせる性格造型が成功している。実際の画面ではマリアン、ユーハン、カーリン、そして誰しもが理想化して語る故人アンナが能動的キャ

ラクターであって、ヘンリックは亡き妻アンナほどにも積極性のない受動的人物なのだが、これを映画のテーマと考えると自分のために生きていない人間(ヘンリック)に未来はない、という身も蓋もない真実になり、自分のために生きている人間はといえば常に強いエゴを固めていなければならないからどっちにしても孤独には変わりはない。ならばそれだけか。「エピローグ」の最後では私は変わったかしら、とマリアンが精神病院で母親も見分けられなくなった自分の娘を訪ねる場面になる。マリアンは娘の頬を撫で、娘がマリアンを見つめる。私は娘に触れることができた、とマリアンは語って映画は終わる。

ベルイマン映画はとうとう結局ついに真の生の

形而上学には突き抜けなかったが、それでも地味だが誇張のない、絶望も希望もきちんと描ききった澄明な心境の秀作で有終の美を飾ったのには感じ入る。黒澤の『

まあだかい』より数段上の遺作と思うとちょっと悔しいが、日本人が

スウェーデン人みたいに頽廃していたら大変なのでこれはこれ、あれはあれだろう。以上、

イングマール・ベルイマンの長編劇映画全42作品のマ

ラソン視聴完走いたしました。今年は

ベルイマン歿後10周年、来年は

ベルイマン生誕100周年。少しは話題になるでしょうか。

*[ 原題の表記について ]

スウェーデン語の母音のうちaには通常のaの他に

auに発音の近いaとaeに近いaの3種類、oには通常のoの他にoeに発音の近い2種類があり、それぞれアクセント記号で表記されます。それらのアクセント記号は

機種依存文字でブログの文字規格では再現できず、

auやoeなどに置き換えると綴字が変わり検索に不便なので、不正確な表記ですがアクセント記号は割愛しました。ご了承ください。