映画日記2018年5月5日・6日/イエジー・スコリモフスキ(1938-)の監督作品(3)

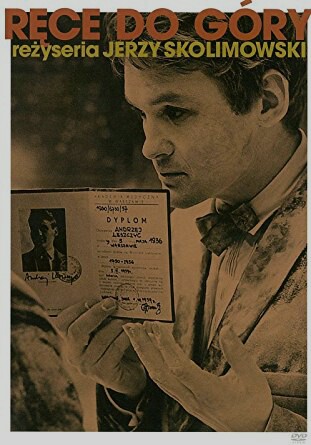

『手を挙げろ!』Rece Do Gory (PRF Zespol, Filmowy=Syrena=Zespol, Filmowy=arte France Cinema, Poland/France'67/'81)*80min, Color, Tinted B/W; 日本公開2010年5月29日; Trailers, Extracts : https://youtu.be/RmYaNCltZnk : https://youtu.be/eMldB_R3zAw : https://youtu.be/Ta4AcMA3Xnw : https://youtu.be/xFcbll54nOc

○出演=イエジー・スコリモフスキ(ザスタヴァ/アンジェイ)、ヨアンナ・シュチェルビツ(アルファ)、タデウシュ・ウォムニツキ(レコルト)、アダム・ハヌスキエウィッツ(ロメオ)、ボグミール・コビェラ(ヴァルトブルク)

○解説(キネマ旬報映画データベースより) 久々に再会した男たちがかつての学生時代を振り返り、今の成功しながらも満たされぬ生活に不満をぶつけ合う様を描く人間ドラマ。監督・脚本・主演は「早春」のイエジー・スコリモフスキ。スコリモフスキが三度、主人公アンジェイ役を演じた"アンジェイもの"三部作の最終篇。1967年に製作されるも劇中のスターリンの肖像の表現の仕方に当局から上映禁止処分を受けた。以後、スコリモフスキは国外で活動することになる。1981年に禁止処分が解除されたことを受けて、新たに新規パートを撮影、再編集が行われた。カンヌ初上映版は90分。2010年5月29日より、東京・渋谷シアターイメージフォーラムにて開催された「イエジー・スコリモフスキ'60年代傑作選」でデジタル上映。

○内容紹介(メーカー・インフォメーションより) スコリモフスキは自ら出演しなかったものの、実質的に"アンジェイもの"に数えて良い長編三部作『バリエラ』('66)を経て、さらに象徴性、現実性を増したアンジェイ映画第三作にして最終章。もっとも、スコリモフスキ演じるアンジェイは「アンジェイ・レシュチツ」の名が与えられているものの、劇中でこの名前は一切使われない。代わりに彼を始めとする五人の主要登場人物は、各々の所有する車の名でお互いを呼び合う。本作の「アンジェイ」は、元医学生で、現在は中年の獣医。映画は「アンジェイ」を中心とする五人の中年医師たちが、同窓パーティで久しぶりに再会した後、貨車に乗り込んで一夜を過ごす様子を描く。五人は貨車の中で、学生時代(スターリン主義期)に引き起こした反体制的示威活動を回想しながら、その後の自分たちがたどった成り行きをめぐって口論や自問を繰り返す。そこに、彼らの理想主義的・非順応主義的な青春時代と、物欲や名誉欲に染まった順応主義者に変わり果てた現在の姿が浮き彫りになりつつ対比される。 劇中に登場する四つ目のスターリン像が検閲に問題視され、本作は完成当時ポーランドで公開禁止処分となり、1981年になってようやく陽の目を見た。本DVD収録の『手を挙げろ! 』は、1981年にベイルート、ワルシャワ、ロンドンで追加撮影された25分の随想的プロローグを加え、1985年に改訂された版である。

ポーランドでの初期3作の主人公は自動車所有者をブルジョワの権化と憎悪しており、『出発』のレオーは高級車を持ったレーサーになるのが夢でした。本作の主人公たち5人は全員を所有高級車のメーカー名をニックネームに呼びあっており、そのうちひとりはスコリモフスキ自身が演じており『身分証明書』『不戦勝』と同じアンジェイが本名の設定ですから、初期作品で腐ったブルジョワと罵っていたそのブルジョワになりおおせてしまったアンジェイらの世代を描いていることにもなります。しかし社会主義体制下で体制の許容範囲内でブルジョワであることは同時に自由資本主義体制の西側への憧憬でもあって、社会主義国家では階級闘争は完了しているのが建て前ですから本来体制順応者のブルジョワもいないはずですが、実際には所得層の分布が存在し金持ちと貧乏人がいて、貧乏人は原付バイクしか買えない。'81年に撮影されたスコリモフスキ自身の近況を描くプロローグでは'67年の完成時公開禁止処置にあった本作が突然公開許可が下りた、という事情を25分に渡ってドキュメンタリーと創作映像をないまぜにして描いていますが、この25分を含めて90分だったという'81年のポーランド公開も1度の上映で再び封印され、プロローグの25分はそのままに'85年にスコリモフスキ自身によって全長80分に再編集されたのが現行ヴァージョンになっています。'67年分の本編は包帯でぐるぐる巻きにされたスコリモフスキが包帯をほどかれながら昔の大学の同窓生からの呼び出しの手紙を朗誦する、呼びかけられた同窓生たちが騒ぎ出しスコリモフスキを含む5人で石灰を運ぶ貨物車に忍びこみ、車中でたがいの過去と現在をなじりあって大騒ぎしながら目的地につくまでの貨物車内のドタバタ寸劇が映画の内容になっていて、プロローグのカラー画面からこの'67年パートはB/W映像に貨物車の中ではセピア、大学生時代のフラッシュバックではグリーンの着色処理がされています。'81年版では65分あったはずの'67年版『手を挙げろ!』本編が'85年版=現行版では本編は55分に短縮されたことになります。'81年のスコリモフスキを描くプロローグは独立した短編としては興味深いものですが、いかんせん『手を挙げろ!』本編とはまったく調和も対比的効果も上げておらずスコリモフスキの誤算を感じます。仮に現行版より冗長で出来が悪くても'67年版『手を挙げろ!』はそのまま全長版を使うべきで、いっそ'81年のレバノン、ポーランド、イギリスをドキュメンタリーと新規映像で錯綜させていくエッセイ映画的プロローグは余計だったのではないか、と思います。スコリモフスキの意図は上映禁止から14年も経った映画を、今スコリモフスキがシュレンドルフの新作のロケで俳優出演のため訪れている戦乱で廃墟になっているレバノンの街の様子、ポーランドの戒厳令を受けて国外ポーランド人がニュース映像に決起し国外からポーランドの政治改革を訴える情景、ロンドンの自宅を画廊にしてサブビジネスにしているスコリモフスキの現在、と14年の間にスコリモフスキの境遇も時代もすっかり変わってしまったことの対比にはなっていますが、数分のプロローグならともかく新作映画の断片になるような映像まで挟みながら全編80分にこれを25分ものプロローグとして置くのはいかにも座りが悪く、タイトル画面で区切られもしませんから包帯の男のシーンからが'67年の『手を挙げろ!』本編だと初見の時はすぐには気づかず、これはどう考えてもプロローグには別題をつけて25分の'81年製作の短編として第1部、第2部は'67年上映禁止作品の本編『手を挙げろ!』として明確に分割した方が良く、はっきり分割する以上『手を挙げろ!』を再編集短縮版にしたのはかえって作品の総体を見失わせて隔靴掻痒の感があります。

社会主義国家の中でも存在するブルジョワ階級への憎悪が、スコリモフスキ自身が演じるブルジョワとなったキャラクターに変化した結果、映画自体が内部に矛盾を抱えることになってしまったのも本作の煮えきらなさになっています。自嘲的な調子には変わりありませんが、これではいったいスコリモフスキは社会主義国ポーランドではブルジョワを糾弾せよと社会主義的社会正義の側にいるのか、社会主義体制下で自由主義国文化への憧れがあり自分の拠り所を見つけられないことに焦だっているのかわかりません。夫婦ひと組を含む5人の大学同窓生が結局は全員スコリモフスキの分身であり、『手を挙げろ!』本編は冒頭とラストシーン以外大学時代のフラッシュバック場面を除けば貨物列車の石灰倉庫の中に場面が限られるのも『バリエラ』の小さな街をさらに極端にしたものですが、誰が誰と口論しようて取っ組み合いのけんかになろうと交換可能な人物しか出てこないのでまるで感興が湧かない。本作はポーランドからの出品作としてヴェネツィア国際映画祭に登録されており事前にグランプリが決定していたのにポーランド中央映画局が上映禁止・出品撤回したとスコリモフスキは悔しがっていますが、後年の短縮版から観てもこれをグランプリにしたらヴェネツィア国際映画祭の汚点となるような、スコリモフスキへの期待値だけが創作の動機になっているような悪しき意味での意欲作です。本作の上映禁止がスコリモフスキに国外進出を決意させたのは事実のようですが、それは作品が自由主義的すぎるというよりも、こんな出来では仕方ないとスコリモフスキが直視できなかったのが、無意味に長い新規撮影のプロローグをつけることになったことにも表れているように思われてならないのです。

●5月6日(日)

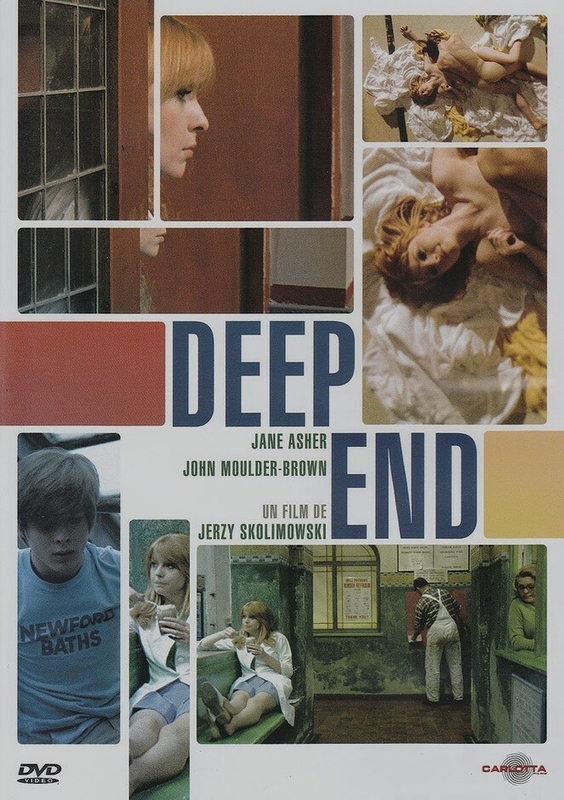

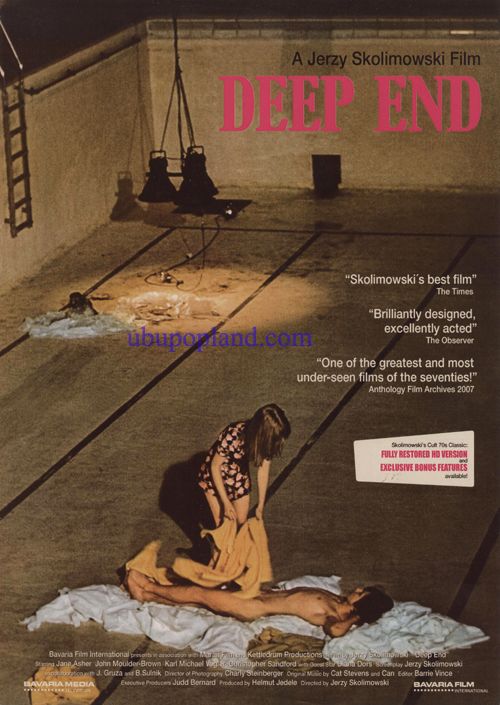

『早春』Deep End (Kettledrum Films, Maran FIlm, West Germany/U.K.'71)*91min, Color; 日本公開1972年5月27日/2018年1月13日; Trailers, Full Movie, Japanese TV Broadcast Version : https://youtu.be/Nd0pe9ccuJk : https://youtu.be/MgsUptLwIy4 : https://youtu.be/fO-EyjAw_R4 : https://youtu.be/4jzMXsPqYg4 : https://youtu.be/ktnKGDh_ges : https://youtu.be/ByCX-Jn7NbI : https://youtu.be/0txVn3-wsRI : https://youtu.be/GwbTE2KeMjs

○出演=ジェーン・アッシャー(スーザン)、ジョン・モルダー=ブラウン(マイク)、ディアナ・ドース(女性客)、カール・マイケル・フォーグラー(水泳教師)、クリストファー・サンフォード(スーザンの婚約者)

○解説(キネマ旬報映画データベースより) 火となって燃えあがる十五歳の少年のういういしい異性への願望を描く。製作はヘルムート・イエデレ、監督はポーランド出身の新鋭イエジー・スコリモフスキ、脚本はスコリモフスキーとJ・グルザ、B・サリク、撮影はチャーリー・スティンベルガー、音楽はキャット・スティーヴンス、編集はバリー・ヴィンスが各々担当。出演は「きんぽうげ」のジェーン・アッシャー、「初恋」のジョン・モルダー=ブラウン、ディアナ・ドース、カール・マイケル・フォーグラー、クリストファー・サンフォード、バート・クウォーターなど。2018年1月13日よりデジタル・リマスター版が公開(配給=コピアポア・フィルム)。

○あらすじ(同上) マイク(J・モルダー=ブラウン)は、家から少し離れた所にある公衆浴場の仕事に応募した。マイクの希望は受け入れられ、早速接客係の若い娘スーザン(J・アッシャー)に仕事の手順を教えてもらうことになった。彼女は、男の浴室係になったマイクに、時どき持場を変えようと提案した。お互いに異性の客についた方が、チップがはずむこともあるというのだ。確かに、マイクは女客に人気があった。あるブロンド美人の客(D・ドース)などは、彼を抱きすくめながら、きわどい言集で熱くささやきかけたりした。一方、スーザンはスーザンで、沿場に付属した温泉プールの水泳教師(K・マイケル・フォーグラー)と仲良くやっていた。彼はかつてマイクの学校の体操教師でもあった。マイクは、彼に対していつも小バカにしたような態度をとり続けるスーザンに惹かれていった。しかし、スーザンはマイクが童貞だということを知ってますます軽蔑するようになった。腹が立ったマイクは、彼女と婚約者(C・サンフォード)の後をつけ、映画館で前に座った彼女を、うしろの席から愛撫し始めたが、スーザンは潮どきを見て彼をひっぱたき、怒った婚約者は、ことの次第を支配人に告げた。警官が来たが未成年のマイクはそのまま放免された。数日後、スーザンたちがクラブへ踊りに行くことをかぎつけたマイクは、その後をつけ、通りのストリップ小屋にスーザンそっくりの切り抜きが飾られているのを見ると、隙を見てそれを盗み、婚約者と別れた彼女を追いかけて地下鉄に飛び乗った。マイクはスーザンに、彼女がヌードモデルに似ていることや、水泳教師との関係を大声でののしった。そこには多くの乗客がいたが、彼は嫉妬で気も狂わんばかりだった。浴場に帰ったマイクは、裸になって、プールに投げ入れたモデルの切り抜きを水中で抱いた。彼の頭の中で、いつの間にか切り抜きが本物のスーザンに変っていた。翌朝、水泳教師とドライブするのをマイクに邪魔されたスーザンは、彼の顔をしたたか打ったはずみで、婚約指輪をなくしてしまった。二人は、周囲の雪をポリ袋につめ、浴場に持ち帰った。休日のために水を抜いてあったプールに雪を拡げて溶かし始めた。そして彼女が婚約者に電話している間に、マイクはダイヤを見つけだした。彼は裸になり、プールの底に横たわった。ダイヤを舌の先にのせ、彼女を誘うマイクに、スーザンは裸になって近づいていった。しかし、待ちに待った瞬間なのにマイクには何もできなかった。"ママ"とつぶやく彼を尻目にスーザンが立ちかけた時、浴場のかまたきがきて、プールを満し始めた。マイクが失敗の原因を話してくれるよう頼んだが、彼女は冷笑するだけだった。絶望的になったマイクは、傍に置いてあったランプを彼女めがけて投げつけた。重いランプがスーザンの頭に当たり、彼女は沈んでいった。マイクは、死にかけたスーザンを抱きよせ、水かさの増したプールの底へ、一緒に沈んでいった。

それも本作の作風と仕上がりの大衆的性が大きいからで、ゴダールも'70年代初頭に映画作家の資質として優れた才能でも幅広い観客層に訴えかけるタイプかもっと限られた観客に留まるかについて言及し、『気狂いピエロ』'65までか、せいぜい翌年の『男性・女性』'66までの自分の映画は広い観客層に訴える性格があったが現在はもっと限られた観客に向けた映画になっているとし、若手監督で言えばジャン=マリー・ストローブ(1933-)の映画はスコリモフスキほど広い観客層に訴えかけないだろう、と指摘しています(『ゴダールの全体像』三一書房刊)。確かにトリュフォー、ゴダールらカイエ派ヌーヴェル・ヴァーグ監督でももっとも晦渋な作風のジャック・リヴェット(1928-2016)の助監督から出発し、夫人ダニエル・ユイレ(1936-2006)とのコンビで『宥せるものか』'65、『アンナ・マグダレーナ・バッハの日記』'68、『オトン』'70極端に高踏的な作風を打ち出したストローブとエモーションの発露の直接的なスコリモフスキではスコリモフスキの映画はわかりやすい訴求力で有利な点があります。ゴダールはどちらが良い映画と言っているのではないので、これはあくまで映画監督の資質について言っているのです。『早春』はイギリスと西ドイツのキャストとスタッフの混在で作られており一応ロンドンらしい舞台設定ですがミュンヘン撮影の箇所もある。スコリモフスキの強い個性が作品を貫いているから必ずしもロンドンやミュンヘンとは特定できないような仮構性があり、『出発』がブリュッセルらしきベルギーの街で撮られているのに路面電車の使い方でポーランドでの初期3作に似ているのと同じ力が本作にも働いていて、社会主義国ではないのは明らかですが片思いの女性そっくりの等身大ヌード看板を盗んだ主人公の少年が娼窟に迷いこむシーンなどロンドンともミュンヘンとも判別できないような娼窟です。ちなみに映画はキャット・スティーヴンスのアルバム『父と子』に収められることになる主題歌が流れて血が自転車のフレームをつたうオープニングのクレジット・ロールから始まり、ハンドルを握る手の指に血がついておりベルに少年の顔が映って自転車の持ち主の少年が怪我した血だとわかりますが、クレジット・ロール中から少年は自転車に乗って就職先の室内プールに行くので、映画全編の青いプールと赤い血の対比が最初から出てきています。キャット・スティーヴンスの曲もなかなか爆発的な感情のこもった良い曲で、当時イギリスでデイヴィッド・ボウイをしのぐシンガー・ソングライターだったのもうなずけます。スコリモフスキもスティーヴンスの貢献を高く買っていますが、今日『早春』の高い再評価につながっているのはカンの提供曲「Mother Sky」(アルバム『Soundtracks』'70収録)があるからでもあります。映画の45分目、ディスコのシーンから看板泥棒のシーンを経て再び街に出るまでこの日本人ヒッピー・ヴォーカリストで当時20歳のダモ鈴木が即興歌詞とメロディーで歌う14分30秒ワンコードで8ビートのハンマー・ビートが続く曲はオンになったりオフになったりその中間の現実音扱いになったりしながら14分30秒完奏します。

しかし、第5作『手を挙げろ!』'67/'81の次の映画で本作と同年公開で早く製作されたアーサー・コナン・ドイル原作のイギリス/スイス合作映画『勇将ジェラールの冒険』'70は未見でスコリモフスキ自身が失敗作として映像ソフト化もされていませんが、『手を挙げろ!』と本作『早春』は作者であるスコリモフスキ自身がどうも映画とうまく距離感をつかめていない感じがあります。『手を挙げろ!』は14年後の公開許可に当たってむしろ改悪とも言えるほど不要で長いプロローグをつけてしまったくらいおそらく作者スコリモフスキとへその緒が切れていないような作品でしたし、『出発』では西側国の青春映画を撮って成功したしたがそれはジャン=ピエール・レオーというヌーヴェル・ヴァーグを体現した俳優とスコリモフスキからの発想の折り合いをつければ良かったから、と言えます。『早春』の日本公開時に山田宏一氏が「キネマ旬報」に寄せたスコリモフスキ讃美は「『早春』は『気狂いピエロ』の青春だ!」というタイトルの批評だったと記憶しています。称賛なら山田氏のそのひと言で尽くされていると言えますが、確かに義務教育も過ぎて学校を退学した15歳の少年の20代美女(しかも実生活もセレブなのが演技にも出ているジェーン・アッシャー)へのストーカー行為にまでおよぶ性欲むき出しの片恋慕は狂おしさと息を飲む鮮烈な映像の数々は、観る機会がない『勇将ジェラールの冒険』が初のカラー作品だったらしく(『手を挙げろ!』の本編パートは染色B/Wです)カラー2作目の本作も『気狂いピエロ』のカラー映像を思い出させる爆発的な感覚に満ちています。異なるとしたら『気狂いピエロ』のジャン=ポール・ベルモンドとアンナ・カリーナは俳優としての肉体、つまり役柄としての肉体とともに映画の演技を超えた人格的存在感、人間的魅力を感じさせて、これは現実にもほぼすべての人間は職業や階級、続柄らにてんでばらばらに所属していますが、何らかの職業に従事していた人が転職、引退などしたとしてもその人の人格は存在し消えてしまうことにはならないのと同じです。ベルモンドやカリーナには配役を超えて人格や感情、感覚の豊さが感じられ、だからこそあれほど痛切な感動のある映画になりました。その点『早春』のジョン・モルダー=ブラウンとジェーン・アッシャーは映画を観る限り単なる役柄を演じる傀儡で、率直に言って何の人間的魅力も感じられません。別に映画は小説やマンガ、演劇ともども人間を描く必要などなく、それは詩や美術、音楽、舞踏のように抽象度の高い表現芸術ほど直接人間存在価値の模倣である必要がなくなるのと同じです。テーマの上でもボーイ・ミーツ・ガール映画という点で『バリエラ』『出発』に続くものでスコリモフスキが興味を持って取り組んだ題材にはちがいないでしょう。ならばなぜこんなに主演俳優の男女の人間的魅力など毛ほども感じられない映画になっているのか。実は今回観直してスコリモフスキには観直すたびに感興の薄れていく作品が多く、本作も最初にテレビ放映で観た時が一番良かったような気がします。

*

『早春』主題歌(キャット・スティーヴンス)・挿入歌(カン)

Cat Stevens - But I Might Die Tonight (from the album "Tea For the Tillerman", 1970) : https://youtu.be/0PA2m128tgI : (Opening Credit Version) : https://youtu.be/-5jxoAk1zWM

Can - Mother Sky (from the album "Soundtracks", 1970) : https://youtu.be/zD7ykHU1yII