チャールズ・ミンガス Charles Mingus - ミンガス・スリー Mingus Three (Jubilee, 1957)

チャールズ・ミンガス - ミンガス・スリー (Jubilee, 1957)

チャールズ・ミンガス Charles Mingus - ミンガス・スリー Mingus Three (Jubilee, 1957) Full Album : https://youtu.be/WPraz3y8tcE

Recorded in New York City, July 9, 1957,

Released by Jubilee Records Jubilee JLP 1054, Early November 1957

(Side 1)

A1. Yesterdays (Kern-Harbach) - 4:13

A2. Back Home Blues (Charles Mingus) - 5:29

A3. I Can't Get Started (Duke-Gershwin) - 6:28

A4. Hamp's New Blues (Hampton Hawes) - 3:52

(Side 2)

B1. Summertime (Gershwin-Heyward) - 4:38

B2. Dizzy Moods (Charles Mingus) - 6:51

B3. Laura (Mercer-Raskin) - 6:33

[ Charles Mingus Trio ]

Charles Mingus - bass

Hampton Hawes - piano

Dannie Richmond - drums, tambourine (overdubbed)

Sonny Clarke - replaced piano on "I Can't Get Started" only (noncredit).

*

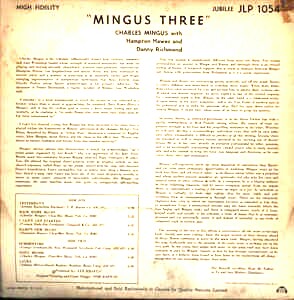

(Original Jubilee "Mingus Three" LP Liner Cover & Side 1 Label)

チャールズ・ミンガス(ベース・1922-1979)の50作あまりを数えるアルバムでも、いわゆるピアノ・トリオ編成の作品はこれしかありません。前々作『Pithecanthoropus Erectus (邦題『直立猿人』)』(1956年1月録音)かその前のライヴ二部作『Mingus at Bohemia』『Chaz』(1955年7月録音)始まるミンガス絶頂期の10年間、アルバム枚数30枚中でも、『直立猿人』の次の『The Clown (邦題『道化師』)』(1957年2月・3月録音)に続く1957年7月9日録音のアルバムですが、7月18日には7人編成による傑作『Tijuana Moods (邦題『メキシコの思い出』)』(8月録音で完成)の制作が開始されており、前後の重厚な管楽器入り編成アルバムが名作と名高いのに較べて、この時期のミンガスのアルバムではほとんど話題にされない作品でもあります。ミンガスの参加したピアノ・トリオ編成のアルバムでもっとも有名なものはバド・パウエルの『Jazz at Massey Hall, Vol. 2』1953かデューク・エリントンの『Money Jungle』1962で、どちらもミンガスとマックス・ローチ(ドラムス・1924-2007)の参加作、さらに前者はミンガスとローチが共同で主宰していたインディー・レーベル「Debut」からの第1弾アルバム『Jazz at Massey Hall』の続編で、フロントのディジー・ガレスピーとチャーリー・パーカーの抜けたコンサート中間部のトリオでのライヴ録音でした。デビュー・レーベル主宰時代のミンガスはセッション参加作も多く、ポール・ブレイ、ビリー・テイラー(デビューからのアルバムではありませんが)らのピアノ・トリオ作品にもミンガスとローチで参加していますが、『Mingus Three』はそれらと同程度の知名度しかないかもしれません。ですがミンガス自身がリーダーとして制作された正真正銘ミンガス名義のピアノ・トリオ・アルバムは後にも先にもこれだけしかないのです。その点ではミンガスが全曲でピアノとヴォーカルに回ったバンド作品『Mingus Oh Yeah』1961、ミンガス自身による完全ソロ・ピアノ作品『Mingus Plays Piano』1963と同じ1作きりの試みになりますが、ローランド・カークがミンガス作品に唯一スタジオ盤で参加したブルース・アルバムの『Oh Yeah』や、ソロ・ピアノでも本領を発揮した『Plays Piano』と較べても本作は話題性も評価もあまり高くありません。

ピアノのハンプトン・ホーズ(1928-1977)はミンガスと同郷のロサンゼルス出身で、西海岸シーンの人気ピアニストでしたが私生活の問題で1958年にニューヨークに移住するも仕事はなく、健康を害して一時引退状態になりようやく1964年に復帰、晩年までアメリカ国内よりもヨーロッパや日本で熱心なリスナーに支えられていました。ホーズは本作の前後ではロサンゼルスでアルバム制作があり、まだロサンゼルスとニューヨークを行ったり来たりしていたようで、ニューヨークでは先にロサンゼルスから移住してきていたソニー・クラーク(ピアノ・1931-1963)とシェアルームしていました。ソニー・クラークも私生活の問題でクラブ出演が制限され、ブルー・ノート・レーベルが回してくれる録音の仕事でかろうじて生計を立てていました。ホーズ、クラークともレコードを通してヨーロッパと日本では人気ピアニストでしたが、本国では有望新人ピアニストだったキャリア初期にしか注目されなかったのです。本作ではルームメイトのクラークがセッションの見学に来ていて、途中でトイレに立ったホウズに代わってノン・クレジットで「I Can't Get Started」に参加したらしいのですが、1曲まるごと交替したのか、曲のエンディング部分をクラークが代わったのか(ホーズ発言)証言が割れており、ただしホーズはトイレで休んでいたらしいので1曲丸ごと録り直したという説が現在では有力です。ホウズとクラークの参加だけでももっと話題になって良さそうですが、するとミンガス作品なのがかえってホーズの参加作としての興味を削いでしまいます。

器楽音楽のジャズでベーシストがリーダーの場合どんなアルバムになるかはミュージシャンごとに違いますが、ミンガスの場合は強烈な個性を持った作曲家・編曲家でしたから、アンサンブルをリードする図太く扇情的なベース演奏で定評がありました。しかしやはりそれは最小でも2管クインテット以上の編成が効果的で、ピアノ・トリオ編成、しかも全7曲中4曲が大スタンダード曲となると、ミンガスがいかにベーシストのリーダー・アルバムに仕上げたかが本作の聴きどころになっています。ホウズとミンガスはともにチャーリー・パーカー(アルトサックス・1920-1955)との共演歴を誉れとしており、生涯パーカーへの心酔をモチベーションに活動していたアーティストでした。そう思って曲目を見ると、次作『Tijuana Moods』のオープニング曲になるミンガスの新曲「Dizzy Moods」はパーカーの盟友ディジー・ガレスピー初期の名曲「Woody'n You」の改作で、ガーシュインの「Summertime」もガレスピーの名曲でパーカーがスタンダードにした「A Night in Tunisia」のベース・パターンを使っているばかりか、そもそもこのアルバムで取り上げられたスタンダード「Yesterdays」「I Can't Get Started」「Summertime」「Laura」はどれもビリー・ホリデイとビリーをもっともよくカヴァーしたパーカー(パーカーだけではありませんが、揃えるとパーカーになります)の著名レパートリーなのに気づきます。ミンガスのオリジナル「Back Home Blues」はパーカーに同名のオリジナル・ブルースがあり、パーカーの場合はカンサス出身でしたからカウント・ベイシー~レスター・ヤング流の軽やかなブルースをやっていましたが、ミンガスはロサンゼルス出身ですから「Back Home」という場合ロサンゼルス・ブルースの定番、T-ボーン・ウォーカーの「Stormy Monday Blues」を下敷きにしたミドルテンポ・ブルースにしています。

面白いのはホウズのオリジナル「Hamp's New Blues」で、ABC形式4×3=12小節ブルースですが、このAB各8小節はパーカーのオリジナル「Confirmation」のAA'形式16×2=32小節のうち、Aの前半8小節(4小節ずつで変化するから切り離すとAB形式4×2=8小節となります)のコード進行を下敷きにしており、C4小節はやはりパーカーのオリジナル曲「Ornithology」のAA'形式16×2=32小節のうち、A'の最後の4小節のコード進行を下敷きにしています。つまりパーカーの非ブルースのオリジナル2曲からコード進行を借りてつなぎあわせてブルースに変え、新しいテーマ・メロディを乗せたホウズのオリジナルなのですが、もともと元になったパーカーの「Confirmation」はスタンダード「There Will Never Be Another You」のコード進行、「Ornithology」もスタンダード「How High the Moon」のコード進行を下敷きにしたものでした。この本家どりの技法は前世代のコールマン・ホーキンス(テナーサックス・1904-1969)、レスター・ヤング(同・1909-1959)が部分的に試みていた手法をガレスピーとパーカーのコンビが完成したものでした。この『Mingus Three』の中でベースとドラムスがピアノの伴奏に徹して、ピアノによるテーマ~ピアノのアドリブ・ソロ~エンド・テーマとシンプルなピアノ・トリオになっているのはこの曲だけです。ハンプトン・ホーズがバド・パウエル系ピアニストでも軽やかで味のある小気味良いピアノを演奏する人なのはこの曲でわかります。ハンプトン・ホーズ名義のアルバムに入っていてもおかしくない演奏でしょう。それだけこのアルバムの他の曲ではベースとドラムスがピアノよりも演奏の前面に出てきているとも言えます。

冒頭の「Yesterdays」はミンガスが何度も愛奏しているバラード(というより、アメリカ流に言えばトーチ・ソング、日本で言えば失恋演歌)で、物々しいイントロは多管アレンジをピアノに置き換えたミンガスの指示でしょう。通常のピアノ・トリオならブロック・コードとシングル・ラインのイントロで済ませるでしょうが、アレンジ段階でベースとドラムスの効果を計算に入れたこの演奏はむしろ管入り編成の場合のリズム・セクションのルーティンが土台になっています。それは次の「Back Home Blues」でも言えて、ピアノがデュアル、またはトリプル・ラインを意識したテーマを取ります。ホーズもロサンゼルス出身だからバック・ホームのブルースならストマンこと「Stormy Monday」という具合にツーカーで通じたでしょう。ニューオリンズやテキサス、シカゴほどではないがカンサスと同等、ニューヨークよりは確実に深いブルースの伝統がロサンゼルスにはありました。次の「I Can't Get Started」はレスター・ヤングからチャーリー・パーカーに受け継がれた、戦前ジャズからビ・バップの誕生の架け橋というべき大スタンダードですが、一曲まるごとテーマ・メロディが出てこないベースのアドリブ・ソロでブリッジ部に短いピアノのパッセージがあるだけのフォーマットはパーカーのテーマなしのスタンダード演奏(「Embraceable You」や「How Deep is the Ocean」)を連想させますし、その意図があったと思われます。「Hamp's New Blues」は先述の通りホーズの音楽性でミンガスはホーズに好きにさせていますが、「I Can't Get Started」でソニー・クラークが代理で匿名参加した埋め合わせにホーズの方から買って出たのかもしれません。

サイド2の「Summertime」はビリー・ホリデイの初の自己名義のシングルでヒットし、さらにパーカー最大のシングル・ヒット曲になった大スタンダードですが、それを「A Night in Tunisia」のリズム・パターンで、とはジュビリー・レコーズのプロデューサーからの提案だったそうです。大胆なアレンジですしミンガスがプロデューサーからの提案に乗るのは珍しいのですが、このアレンジのスタイルはミンガスがレッド・ノーヴォ(ヴィブラフォン)のピアノレス・トリオ(ギターのタル・ファーロウ参加)で1951年に録音したアルバム『Move』に近く、プロデューサーもノーヴォ・トリオでのミンガスの演奏から思いついた提案だったように思われます。オクターヴを上下するベース・ラインはミンガスの得意技ですし、パーカーのバンドでは「Tunisia」は定番曲でした。「Summertime」に続きアルバムのハイライトというべき「Dizzy Moods」は9日後の『Tijuana Moods』セッションで7人編成で録音する構想は当然決定していたでしょうが、ホーズのピアノでのトリオ・ヴァージョンには『Tijuana Moods』の素晴らしい3管ヴァージョンとは違ったレイジーな魅力があります。ディジー・ガレスピーの「Woody'n You」を下敷きにした曲ですが指摘されないと気づかないほどミンガスらしい曲想で、後の「Fables of Faubus」はこの曲のリフを発展させた曲ですが情感の質はまったく異なります。大ヒットした犯罪映画の古典的名作『ローラ殺人事件』のテーマ曲の最終曲「Laura」はパーカーがヒットさせてジャズ・スタンダードになった点では「Summertime」以上にパーカーを連想させる選曲ですが(「Summertime」はビリーを始める2万アーティスト以上のカヴァー・ヴァージョンがあります)、もともとバラードのこの曲を軽快なスタンダード「Tea For Two」のリズム・パターンで演っています。確かにピアノ・トリオではミンガスの音楽のスケールを表現するには編成が小さすぎ、モンクやパウエルらピアニストのジャズマン、それよりは小粒ながらハンプトン・ホーズやソニー・クラークのトリオ作品のようにピアノ・トリオにすべてが込められた満足感には及ばないのですが、もしミンガスに1作もピアノ・トリオのアルバムがなかったらそれもさびしかったでしょう。意欲的大作『Tijuana Moods』の前にまだドラマーに転向して浅いダニー・リッチモンドとのレコーディング経験を積んでおく意義もあったはずです。何より一時的引退直前のハンプトン・ホーズと録音するチャンスはこの時しかなく、ホーズはミンガスが組んだ歴代ピアニストでもトリオ・アルバムではもっとも適任でした。もっと主張の強いマル・ウォルドロンやジャッキー・バイヤード、共演録音はありませんが時々デュオを組んでいたというレニー・トリスターノなどを考えても、管楽器なしの編成のトリオではミンガスの音楽性とピアニストの個性が衝突しかねません。すると、この地味なピアノ・トリオ・アルバムもミンガス作品中では一期一会の貴重な記録と思えるのです。

(旧稿を改題・手直ししました)