#22.承前『イエスタデイズ』

Kの耳の良さは、たとえばマイルスのレパートリーでウェイン・ショーター作曲の『プリンス・オブ・ダークネス』という曲がある。普通の4/4拍子でドラムスはシャッフルなのだが、守屋くんがKに「コニタン、それおかしくないか?」と(この二人は同い年なのでコニタン、カズと呼びあっていた)疑問をなげた。Kはずっと、三連符でシンコペーションさせていたからだ。Kはにやりとして、スタジオのテープレコーダーでマイルスのテープをかけた。ロン・カーターはKが弾いた通りに弾いていた。テーマとコードを採譜したぼくですら気づかなかったことだ(通常ベースラインとドラム譜までは採譜しない)。そうとわかれば、この曲はお手のものだった。マイルスのアルバムでは67年の「ソーサラー」に入っている。リー・コニッツにもギル・エヴァンス(ピアノ)とのデュオによるライヴ録音がある。

コニッツ、オーネットはアルトサックス奏者として、ミッチェルとヘイデンは最高のベーシストとしてKもぼくも大好きだった。ジャズでデュオと言っても一方がピアノではややありきたりなところがある。だが、サックスとベースのデュオは滅多にない。

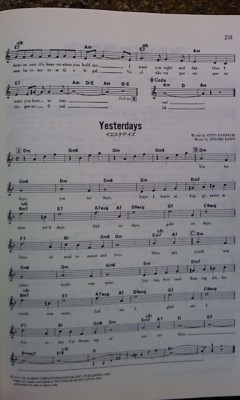

ぼくとKは6曲40分程度のデュオ・レパートリーを練習した。サックスとベースだけの音楽というのは非常に緊張感が強い。その中でも、特に「これだな」という手応えがあったのが『イエスタデイズ』だった。

だがデュオとは即興性も増すということで、肝心のステージでとちることもあった。それは次回で書こう。