映画日記2017年11月27日・28日/エリック・ロメール(1920-2010)の初期作品(2)

ここから先の4作は長編劇映画が続きます。「六つの教訓話」シリーズもようやく長編を作る環境が整ったということで、シリーズ初の長編『コレクションする女』は長編デビュー作『獅子座』の製作から8年、公開から5年かかってやっと実現したロメールの長編劇映画第2作でした(同時期にジャン・ルノワールとシネマテーク・フランセーゼ主宰者アンリ・ラングロワへのインタビューから構成した長編ドキュメンタリー『ルイ・リュミエール』Louis Lumie'reを撮っています。また短編ドキュメンタリーですが、第3長編『モード家の一夜』への布石となる「パスカルについての会話」Entretien sur Pascalは『コレクションする女』に先立って製作されています)。中短編で一般公開を予定せず作られたシリーズ第1作・第2作から続く4作の「六つの教訓話」シリーズの長編はロメールの出世作となったもので、シリーズ総体としても1作ずつを独立した作品として観ても逸品揃いの充実した作品群でしょう。とらえどころのあるようなないようなロメールの映画のどこがどう良いのか、説得力のある感想文を書けるか今回も心許ありませんが、なんとか思いつくままに書いてみることにします。

●11月27日(月)

「六つの教訓話」シリーズ (Six contes moraux)第4話『コレクションする女』La Collectionneuse (レ・フィルム・デュ・ロザンジュ'67)*82min, Colour; 日本未公開(映像ソフト発売)/ベルリン国際映画祭・銀熊賞

[ 解説 ] エリック・ロメール監督が手掛けた連作「六つの教訓物語」の第4話。「エリック・ロメール監督特集上映:ロメールと女たち」(角川シネマ有楽町:2016年5月21日~6月10日)にて上映。ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞。

[ あらすじ ] 画廊のオープンを控えたアドリアン(パトリック・ボーショー)は恋人からの誘いを断り、中国の骨董収集家ダニエル(ダニエル・ポムルール)との商談のため南仏サン・トロペへ出かける。友人の別荘に滞在する彼は、そこで美しく奔放な少女アイデ(アイデ・ポリトフ)と出会う。男たちを翻弄するアイデに苛立ちながらもアドリアンは彼女に惹かれていく。

*

長編デビュー作『獅子座』から忘れた頃にやっと実現した長編第2作。「六つの教訓話」が日本未公開だった頃は本作の16mmプリント・英語字幕版の自主上映の頻度がシリーズ中では比較的多かった覚えがあります。他の長編は100分~110分と長く、メジャー規模で本国公開されているので、80分少々と尺も短く低予算映画の本作はプリントが安かったのかもしれません。主要登場人物は主人公、その友人と二人を手玉にとる女の子の3人きりで、夏のヴァカンスの避暑地が舞台に限定されているのは『獅子座』同様、まだロメールが現役高校教師で夏休みの集中ロケしか暇がなかったからでしょう。主人公のヴォイス・オーヴァー(モノローグのナレーション)を多用した手法はシリーズ最初の2作の中短編「モンソーのパン屋の女の子」『シュザンヌの生き方』を踏襲していますが、長編映画になった余裕があるのでモノローグはもっと要所要所だけの切り詰められた用法になっています。ヒロインのアイデ・ポトリフは翌年マルセル・カルネの『若い狼たち』'68に起用されます。ロメールによると主演の3人は本人たちのキャラクターから脚本を書き直したそうなので、俳優たちが地を出して演じているとすると本作は相当食えない作品で、「六つの教訓話」でもこれほど無愛想に見える映画はないでしょう。主人公とその友人はちっとも友人に見えないし、彼らとヒロインの関係も惹かれあっているというよりも男ふたりはヒロインとの3人の関係に苛立っているようですし、ヒロインも始終面倒くさそうに彼らの誘いにつきあっているように見えます。

実際映画はその通りに進行し、まず友人が、最後は主人公が偶然の機会から唐突にヒロインを置き去りにし、それでも落ちつかないので恋人の住むロンドンへ旅立つ手配をする所で映画は終わります。本命の女性がいる青年が蠱惑的な女によろめきそうになるが留まって本命に戻る、というシリーズのパターンが一番ぶっきらぼうに描かれているのがこの『コレクションする女』です。原題は「コレクター」の女性形ですから軽くウィリアム・ワイラーの話題作『コレクター』'65(原作は'63年のベストセラー小説)に引っ掛けてもいるでしょうし同作もなかなか面白い映画ですが、『コレクションする女』はフランス流の青年男女の遊戯的恋愛を描いたように見せかけて――そうした作風で新味を出したヌーヴェル・ヴァーグ作品も多く、ロジェ・ヴァディムの『素直な悪女』'56は商業映画の中でプレ・ヌーヴェル・ヴァーグの記念碑的作品になりましたしマルセル・ムーシーの『赤と青のブルース』'60のような新人監督の好作もあり、アンドレ・バザン歿後にカイエ誌の編集長を勤めたジャック・ドニオル=ヴァルクローズの『唇からよだれ』'59は一癖あって、テレビ界出身の自主映画監督ジャック・ロジェの『アデュー・フィリピーヌ』'63はまばゆいばかりの青春映画でしたが――それらとも一線を引いて、主人公もその友人もビジネスの準備をしながらヴァカンスを静かに過ごしたく共通の知人の別荘を借りるのに先客に変な女の子がいて代わるがわる行きずりの男を引っ張り込んでいる。その少女アイデは主人公たちの手前、男漁りを自粛するようになるが、今度は主人公たちを誘惑する態度で困らせ、楽しんでやっている訳ではなく他に暇つぶしがないので億劫がりながらちょっかいをかけてくる。本作のヒロインはさすがに長編第2作だけあってようやくロメールの映画にも魅力的なヒロインが出てきたという感じで、色恋沙汰のない静かなヴァカンスを過ごしたい主人公たちが色めいてしまうのも無理はありません。

遊戯的恋愛と言えばそうですが、主役3人にとっては同じ別荘に同宿してしまって嫌でも顔を突き合わせずにはいられない経緯から三角関係めいたムードになるので、男性ふたりもなるべくなら押しつけたい、しかし押しつけると逆にかえって女の子の方がうっとうしがって反対の男の方についてくる、とだんだんきりがなくなり、いっそぞんざいに扱って離れてしまえとどちらの男も振る舞うのですが、このイライラした関係が続くうちに投げやりな気分が当たり前になって「きみはコレクションする(誰とでも寝る)女なんだ」と主人公の友人がふてくされます。「私はそうじゃないわ」とヒロインは返しますがその通りで、ヒロインは主人公が別荘に着いた時には行きずりの男と寝ていますが、主人公とその友人が滞在を始めると少なくとも別荘には男を引っ張り込まないし、主人公とその友人のふたりとは寝るどころかキスすらしない距離を保っています。ヒロインのアイデを「コレクションする女」として苛々しているのは自意識の強い主人公たちの警戒心からなので、これは遊戯的恋愛ドラマの条件に置かれた三角関係の男女がそうなってたまるか、と男たちは意地を張り、女の子は彼らの思惑を意に介さないのでかえって警戒半分、期待半分の主人公たちを苛立たせる話です。

本作が受賞したベルリン国際映画祭・銀熊賞は前々年の'65年にはアニエス・ヴァルダの『幸福』、ロマン・ポランスキーの『反撥』、翌年'68年にはヴェルナー・ヘルツォークの『生の証明』が受賞しており、受賞作には日本未公開作品も多く、渋い反主流的な作品が選ばれる傾向があるようです。『コレクションする女』も「六つの教訓話」シリーズ中で唯一日本未公開作品になっており、特集上映などの特殊な機会でしか公開されないまま日本版の映像ソフトがリリースされたにとどまります。倦怠感の漂うヴァカンスの別荘地気分はよく出ていますが、前述したような恋愛ドラマのようで恋愛ドラマではない内容、共感できない登場人物ときて、精緻に描かれているようでいておよそ心理とか意識ではなく行動だけがぶっきらぼうに投げ出されているのは、モノローグすらも徹底して他人も自分も分析せず、行動の確認に始終していることでも明らかです。『獅子座』ほど突飛な題材ではないだけ本作は尖った語り口に映画の重量がかかっており、カタルシスを拒んだ構成そのものを味わえるかを観客に挑んでいるような作品です。いろいろあっても元の木阿弥感は『獅子座』と同じで、設定の作為性が少ない分だけ本作の方がじわじわと効いてくる仕組みです。学生時代初めて観たロメール作品が本作だったので結末の数分間には仰天し、こんな終わり方をする映画があっていいのかと思い、その後上映されるたび足を運んだ印象深い作品であり、映画の見方を変えてくれた1本です。傑作や佳作でなくても衝撃を与えてくれる映画が確かにあると教えてくれた作品です。

●11月28日(火)

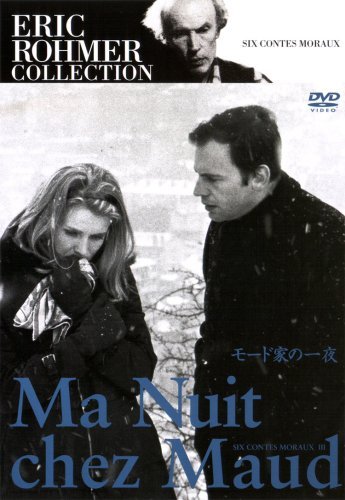

「六つの教訓話」シリーズ (Six contes moraux)第3話『モード家の一夜』Ma nuit chez Maud (レ・フィルム・デュ・ロザンジュ/フランス映画配給協会'69)*105min, B/W; 日本公開1988年11月/全米映画批評家協会賞・脚本賞、ニューヨーク映画批評家協会賞・脚本賞

「パスカルについての会話」Entretien sur Pascal (レ・フィルム・デュ・ローザンジュ'65)*22min, B/W; 日本未公開(映像ソフト発売)

[ 解説 ] 二人の女性に魅惑されるある男の生活を描く。製作総指揮はバーベット・シュローダー、ピエール・コトレル、製作はアルフレッド・ド・グラーフ、ピエール・グランベール、監督・脚本は「緑の光線」のエリック・ロメールで、『六つの教訓話』シリーズの第3作目にあたる。撮影はネストール・アルメンドロスが担当。音楽はモーツァルトの「バイオリンとピアノのためのソナタ」が使用されている。出演は「悲しみのヴァイオリン」のジャン・ルイ・トランティニャン、「マダムクロード」のフランソワーズ・ファビアン、「スワンの恋」のマリー・クリスティーヌ・バローほか。

[ あらすじ ] あと数日でクリスマスを迎えるとある日曜日、地方都市クレルモンフェランに移り住んでいた技師で敬虔なカトリック教徒である「私」(ジャン・ルイ・トランティニャン)は教会のミサに出かけた。そこで見かけたフランソワーズ(マリー・クリスティーヌ・バロー)が祈りを捧げる横顔に心を奪われ、彼女こそ自分の妻になる女だと確信する。ある日「私」はレストランでかつての同級生で、今は大学で哲学を講じるヴィダル(アントワーヌ・ヴィテーズ)と14年ぶりに再会し、彼に誘われてモード(フランソワーズ・ファビアン)の家を訪れる。モードは離婚経験もある美しい女医。パスカルの哲学、キリスト教、結婚などについてクリスマスの三人の会話がはずむ。夜が更けて雪が降りだし、ヴィダルは帰ったが、「私」はモードのうながすまま泊まることになった。翌朝、町で見かけたフランソワーズに初めて声をかけ、車で彼女をアパートまで送るが雪道で車が動かなくなり、そのままアパートの別々の部屋で一夜を過ごす。彼女は妻子ある男との関係が忘れられずにいたのだが、すべてを認めたうえで「私」は心をうちあける。そして数年後、妻となったフランソワーズと子供を連れた「私」は避暑地の海岸で、偶然にもモードと再会する……。

*

ロメールの映画は日本初紹介作品『海辺のポーリーヌ』'83以来『満月の夜』'84、『緑の光線』'86、『友だちの恋人』'87が1~2年遅れながら順調に劇場公開されていましたが、ロメールの経歴に必ず出てくる伝説的な「六つの教訓話」シリーズから特殊上映ではない初の日本一般公開がされたのが本作『モード家の一夜』です。配給会社はよく考えたもので、シリーズの長編4作はすべて名手ネストール・アルメンドロスの見事な撮影で本作だけがB/Wですから、同じ旧作ならカラー作品から選ぶのが無難そうですが、あえてロメールの最高傑作のひとつと欧米の映画ジャーナリズムでも名高い本作を持ってきた。ジャン・ルイ・トランティニャンはフランス映画俳優では知名度は高いけれど'80年代の日本でお客さんを呼べるスター俳優というわけでない。「六つの教訓話」の中でも恋愛ドラマ度の高い親しみやすい話だけれど主要人物たちが数学者の技術者や哲学者なので世間話にパスカルの確率論やカトリック神学がぽんぽん出てきてしかも長く、衒学的かというとそうではなく身についた思考法なので哲学・数学・神学的話題が自然に日常的な人生観や恋愛観と絡んでいるのでこれを楽しめるか退屈と思うかで映画の好き嫌いが分かれる。その点ではシリーズの他の長編『コレクションする女』『クレールの膝』『愛の昼下がり』には抽象談義はありませんが、『モード家の一夜』には饒舌を補ってあまりある情感が初期ロメールには珍しくある。それにふたりのヒロインの魅力をたっぷり味わえます。退屈と思わず主人公たちの会話に耳を傾ければ話の内容も面白くて、学生時代に少し読んだきりの『パンセ』を本棚から引っ張り出したくなります。少なくとも今回本作を観直してパスカル持っておいて良かったな、と文庫版『パンセ』2巻本をまた拾い読みするきっかけになりました。

トランティニャンがカトリック神学とパスカルの確率論にこだわるのは、プロテスタントからカトリック信徒に信仰を変えたばかりのトランティニャンにカトリックのパスカルの確率論が数学者として教義と符合するか納得いかず、また34歳のトランティニャンはそろそろ結婚を考えていて嫁候補を同じ教会の信徒に見つけ、本命の彼女にどう近づこうかで頭がいっぱいだからですし、そんな状態で友人の女友だちの離婚したばかりのモード(フランソワーズ・フェビアン)にどうしても泊まっていってと言われるのは、つい最近に今晩みたいな雪の日に愛人を車のスリップ事故で亡くしたばかりだったからですが、トランティニャンの相手の女性の恋人がスリップ事故死というと『男と女』'66みたいで、映画の中のエピソードとして不自然感はありませんが観客へのちょっとしたジョークかもしれません。トランティニャンはファビアンと同じ寝室で寝て結局手を出さず、明け方寒くて寝心地悪いので椅子からベッドのファビアンの隣に潜り込み、寝起きにさすがにムラムラきてファビアンに抱きつこうとするのですが、おそらく昨晩ならその気になったかもしれないファビアンはトランティニャンを突き放してシャワーを浴びに出ていく。こういう艶っぽいムードを演出してもロメールの映画では『獅子座』のホームレスになった主人公が食べ物を探してゴミ漁りするのと大差ない距離感があるので恋愛映画だから、といった余計なサーヴィス感がない。ロメールは遺作『我が至上の愛~アストレとセラドン~』'2004まで23作の長編劇映画がありますが、『獅子座』'59/'62が39歳のデビュー作なら『モード家の一夜』'69は49歳でまだ長編第3作であり、老成と瑞々しさがうまく混じりあっています。

本来『モード家の一夜』は「六つの教訓話」第3話に位置づけられるもので、『コレクションする女』が本来の第4作です。短編小説集『六つの本心の話』(訳書邦題)でもそうなっています。先に『コレクション~』が製作されたのは作品の規模を考えてのことでしょう。それでもやはり『コレクション~』の方がシリーズでは先行作に見えるのは第1作・第2作の中短編で使われたヴォイス・オーヴァーの多用が『コレクション~』にも残っており、『モード家の一夜』で一転してほんの僅か、実質的には結末部分にヴォイス・オーヴァーが重要な役目を負って使われていることにも拠ります。シリーズ最終作の『愛の昼下がり』'72でこの手法は再び多用されますが、用法はシリーズ前半の作品とは大きく異なります。

技法については、ヌーヴェル・ヴァーグ作品に限らず映画はグリフィスが確立して以来カット割りと編集(モンタージュ)によって作られますが、それも客観的な遠近法と切り返しショットを配列するグリフィス以来の整然とした方法と、ムルナウやヒッチコック、ウェルズらが生んだ主観/客観ショットの混交や1ショット内で被写体人物が移動し遠近感を惑わせて観客の視点を操作する方法があり、後者を突き詰めると途切れない長いショットをカメラ自体が移動し、被写体人物もまた移動して主観ショットと客観ショットの区別のつかなくなる長回しの撮影やモンタージュの排除にも行き着きます。ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちの多くは従来の常識的なモンタージュを否定し、不連続的なモンタージュやモンタージュの排除に向かいましたが、ロメールもあまりモンタージュによる構成や効果を志向しない作風に見えます。しかしやる時は思いきり大胆にやるので、『コレクションする女』の結末のモンタージュも驚かされましたが『モード家の一夜』のモンタージュもすごい。映画中盤はずっとモード家の居間での長話ですからこれを絵面的にどう持たせるかは腕の見せどころですが単調さは微塵もありませんし、前述した寝室のシーン、主人公が行く教会の礼拝シーンと一目惚れしたもうひとりのヒロイン、女子大生フランソワーズ(マリー・クリスティーヌ・バロー)の原付バイクを車で追跡するシーンなど観直して気づく絶妙なカット割りは少なくありません。

圧倒的なのはクライマックスの、室内で静かに語りあっていた主人公と女子大生のヒロインのバスト・ショットから突然雪山の丘のロングにカット・インし、主人公がもがく女子大生を抱きしめ捨て身のプロポーズを挑む場面へのすごい飛躍。そしてやはり斜面の場面ですが、映画結末で結婚し子連れで海水浴に来た主人公と妻がモードに出会い、主人公が初めて妻とモードがかつて顔見知りだったと知り(また妻が主人公とモードがかつて知りあいだったと知り)、もし知っていたら主人公と女子大生の結婚がありえなかったかもしれないほどの秘密を妻とモードが共有していたのに気づくがそれには触れず、「過去のことだね」「そうよね」と両方から子どもの手をつないで親子3人で砂浜の斜面を登っていくフィックス・ショット(固定だから画面上方に登っていくことにもなるわけです)。批評家出身だからといって批評家出身の監督の誰もがこうは撮れませんが、ロメールの場合はとりわけ膨大な映画鑑賞経験が血肉化したカンの鋭さを通して汲めど尽くさぬ勢いで、しかも的確に流れ出している感じがし、的確なだけに抑制と発露の調整もばっちりで、才能溢れるゴダールやトリュフォーがしばしば映画の海で溺れかかってしまったような過度の惑溺もなく、映画に込めた丹精が最良に発揮されているのが本作『モード家の一夜』でしょう。さらに技巧に磨きのかかった次作『クレールの膝』と甲乙つけ難い逸品ですが、『クレールの膝』まで行くとその次のシリーズ最終作『愛の昼下がり』があえて緩く作ったような作品になったのもわかる気がするのです。

●11月27日(月)

「六つの教訓話」シリーズ (Six contes moraux)第4話『コレクションする女』La Collectionneuse (レ・フィルム・デュ・ロザンジュ'67)*82min, Colour; 日本未公開(映像ソフト発売)/ベルリン国際映画祭・銀熊賞

[ 解説 ] エリック・ロメール監督が手掛けた連作「六つの教訓物語」の第4話。「エリック・ロメール監督特集上映:ロメールと女たち」(角川シネマ有楽町:2016年5月21日~6月10日)にて上映。ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞。

[ あらすじ ] 画廊のオープンを控えたアドリアン(パトリック・ボーショー)は恋人からの誘いを断り、中国の骨董収集家ダニエル(ダニエル・ポムルール)との商談のため南仏サン・トロペへ出かける。友人の別荘に滞在する彼は、そこで美しく奔放な少女アイデ(アイデ・ポリトフ)と出会う。男たちを翻弄するアイデに苛立ちながらもアドリアンは彼女に惹かれていく。

*

長編デビュー作『獅子座』から忘れた頃にやっと実現した長編第2作。「六つの教訓話」が日本未公開だった頃は本作の16mmプリント・英語字幕版の自主上映の頻度がシリーズ中では比較的多かった覚えがあります。他の長編は100分~110分と長く、メジャー規模で本国公開されているので、80分少々と尺も短く低予算映画の本作はプリントが安かったのかもしれません。主要登場人物は主人公、その友人と二人を手玉にとる女の子の3人きりで、夏のヴァカンスの避暑地が舞台に限定されているのは『獅子座』同様、まだロメールが現役高校教師で夏休みの集中ロケしか暇がなかったからでしょう。主人公のヴォイス・オーヴァー(モノローグのナレーション)を多用した手法はシリーズ最初の2作の中短編「モンソーのパン屋の女の子」『シュザンヌの生き方』を踏襲していますが、長編映画になった余裕があるのでモノローグはもっと要所要所だけの切り詰められた用法になっています。ヒロインのアイデ・ポトリフは翌年マルセル・カルネの『若い狼たち』'68に起用されます。ロメールによると主演の3人は本人たちのキャラクターから脚本を書き直したそうなので、俳優たちが地を出して演じているとすると本作は相当食えない作品で、「六つの教訓話」でもこれほど無愛想に見える映画はないでしょう。主人公とその友人はちっとも友人に見えないし、彼らとヒロインの関係も惹かれあっているというよりも男ふたりはヒロインとの3人の関係に苛立っているようですし、ヒロインも始終面倒くさそうに彼らの誘いにつきあっているように見えます。

実際映画はその通りに進行し、まず友人が、最後は主人公が偶然の機会から唐突にヒロインを置き去りにし、それでも落ちつかないので恋人の住むロンドンへ旅立つ手配をする所で映画は終わります。本命の女性がいる青年が蠱惑的な女によろめきそうになるが留まって本命に戻る、というシリーズのパターンが一番ぶっきらぼうに描かれているのがこの『コレクションする女』です。原題は「コレクター」の女性形ですから軽くウィリアム・ワイラーの話題作『コレクター』'65(原作は'63年のベストセラー小説)に引っ掛けてもいるでしょうし同作もなかなか面白い映画ですが、『コレクションする女』はフランス流の青年男女の遊戯的恋愛を描いたように見せかけて――そうした作風で新味を出したヌーヴェル・ヴァーグ作品も多く、ロジェ・ヴァディムの『素直な悪女』'56は商業映画の中でプレ・ヌーヴェル・ヴァーグの記念碑的作品になりましたしマルセル・ムーシーの『赤と青のブルース』'60のような新人監督の好作もあり、アンドレ・バザン歿後にカイエ誌の編集長を勤めたジャック・ドニオル=ヴァルクローズの『唇からよだれ』'59は一癖あって、テレビ界出身の自主映画監督ジャック・ロジェの『アデュー・フィリピーヌ』'63はまばゆいばかりの青春映画でしたが――それらとも一線を引いて、主人公もその友人もビジネスの準備をしながらヴァカンスを静かに過ごしたく共通の知人の別荘を借りるのに先客に変な女の子がいて代わるがわる行きずりの男を引っ張り込んでいる。その少女アイデは主人公たちの手前、男漁りを自粛するようになるが、今度は主人公たちを誘惑する態度で困らせ、楽しんでやっている訳ではなく他に暇つぶしがないので億劫がりながらちょっかいをかけてくる。本作のヒロインはさすがに長編第2作だけあってようやくロメールの映画にも魅力的なヒロインが出てきたという感じで、色恋沙汰のない静かなヴァカンスを過ごしたい主人公たちが色めいてしまうのも無理はありません。

遊戯的恋愛と言えばそうですが、主役3人にとっては同じ別荘に同宿してしまって嫌でも顔を突き合わせずにはいられない経緯から三角関係めいたムードになるので、男性ふたりもなるべくなら押しつけたい、しかし押しつけると逆にかえって女の子の方がうっとうしがって反対の男の方についてくる、とだんだんきりがなくなり、いっそぞんざいに扱って離れてしまえとどちらの男も振る舞うのですが、このイライラした関係が続くうちに投げやりな気分が当たり前になって「きみはコレクションする(誰とでも寝る)女なんだ」と主人公の友人がふてくされます。「私はそうじゃないわ」とヒロインは返しますがその通りで、ヒロインは主人公が別荘に着いた時には行きずりの男と寝ていますが、主人公とその友人が滞在を始めると少なくとも別荘には男を引っ張り込まないし、主人公とその友人のふたりとは寝るどころかキスすらしない距離を保っています。ヒロインのアイデを「コレクションする女」として苛々しているのは自意識の強い主人公たちの警戒心からなので、これは遊戯的恋愛ドラマの条件に置かれた三角関係の男女がそうなってたまるか、と男たちは意地を張り、女の子は彼らの思惑を意に介さないのでかえって警戒半分、期待半分の主人公たちを苛立たせる話です。

本作が受賞したベルリン国際映画祭・銀熊賞は前々年の'65年にはアニエス・ヴァルダの『幸福』、ロマン・ポランスキーの『反撥』、翌年'68年にはヴェルナー・ヘルツォークの『生の証明』が受賞しており、受賞作には日本未公開作品も多く、渋い反主流的な作品が選ばれる傾向があるようです。『コレクションする女』も「六つの教訓話」シリーズ中で唯一日本未公開作品になっており、特集上映などの特殊な機会でしか公開されないまま日本版の映像ソフトがリリースされたにとどまります。倦怠感の漂うヴァカンスの別荘地気分はよく出ていますが、前述したような恋愛ドラマのようで恋愛ドラマではない内容、共感できない登場人物ときて、精緻に描かれているようでいておよそ心理とか意識ではなく行動だけがぶっきらぼうに投げ出されているのは、モノローグすらも徹底して他人も自分も分析せず、行動の確認に始終していることでも明らかです。『獅子座』ほど突飛な題材ではないだけ本作は尖った語り口に映画の重量がかかっており、カタルシスを拒んだ構成そのものを味わえるかを観客に挑んでいるような作品です。いろいろあっても元の木阿弥感は『獅子座』と同じで、設定の作為性が少ない分だけ本作の方がじわじわと効いてくる仕組みです。学生時代初めて観たロメール作品が本作だったので結末の数分間には仰天し、こんな終わり方をする映画があっていいのかと思い、その後上映されるたび足を運んだ印象深い作品であり、映画の見方を変えてくれた1本です。傑作や佳作でなくても衝撃を与えてくれる映画が確かにあると教えてくれた作品です。

●11月28日(火)

「六つの教訓話」シリーズ (Six contes moraux)第3話『モード家の一夜』Ma nuit chez Maud (レ・フィルム・デュ・ロザンジュ/フランス映画配給協会'69)*105min, B/W; 日本公開1988年11月/全米映画批評家協会賞・脚本賞、ニューヨーク映画批評家協会賞・脚本賞

「パスカルについての会話」Entretien sur Pascal (レ・フィルム・デュ・ローザンジュ'65)*22min, B/W; 日本未公開(映像ソフト発売)

[ 解説 ] 二人の女性に魅惑されるある男の生活を描く。製作総指揮はバーベット・シュローダー、ピエール・コトレル、製作はアルフレッド・ド・グラーフ、ピエール・グランベール、監督・脚本は「緑の光線」のエリック・ロメールで、『六つの教訓話』シリーズの第3作目にあたる。撮影はネストール・アルメンドロスが担当。音楽はモーツァルトの「バイオリンとピアノのためのソナタ」が使用されている。出演は「悲しみのヴァイオリン」のジャン・ルイ・トランティニャン、「マダムクロード」のフランソワーズ・ファビアン、「スワンの恋」のマリー・クリスティーヌ・バローほか。

[ あらすじ ] あと数日でクリスマスを迎えるとある日曜日、地方都市クレルモンフェランに移り住んでいた技師で敬虔なカトリック教徒である「私」(ジャン・ルイ・トランティニャン)は教会のミサに出かけた。そこで見かけたフランソワーズ(マリー・クリスティーヌ・バロー)が祈りを捧げる横顔に心を奪われ、彼女こそ自分の妻になる女だと確信する。ある日「私」はレストランでかつての同級生で、今は大学で哲学を講じるヴィダル(アントワーヌ・ヴィテーズ)と14年ぶりに再会し、彼に誘われてモード(フランソワーズ・ファビアン)の家を訪れる。モードは離婚経験もある美しい女医。パスカルの哲学、キリスト教、結婚などについてクリスマスの三人の会話がはずむ。夜が更けて雪が降りだし、ヴィダルは帰ったが、「私」はモードのうながすまま泊まることになった。翌朝、町で見かけたフランソワーズに初めて声をかけ、車で彼女をアパートまで送るが雪道で車が動かなくなり、そのままアパートの別々の部屋で一夜を過ごす。彼女は妻子ある男との関係が忘れられずにいたのだが、すべてを認めたうえで「私」は心をうちあける。そして数年後、妻となったフランソワーズと子供を連れた「私」は避暑地の海岸で、偶然にもモードと再会する……。

*

ロメールの映画は日本初紹介作品『海辺のポーリーヌ』'83以来『満月の夜』'84、『緑の光線』'86、『友だちの恋人』'87が1~2年遅れながら順調に劇場公開されていましたが、ロメールの経歴に必ず出てくる伝説的な「六つの教訓話」シリーズから特殊上映ではない初の日本一般公開がされたのが本作『モード家の一夜』です。配給会社はよく考えたもので、シリーズの長編4作はすべて名手ネストール・アルメンドロスの見事な撮影で本作だけがB/Wですから、同じ旧作ならカラー作品から選ぶのが無難そうですが、あえてロメールの最高傑作のひとつと欧米の映画ジャーナリズムでも名高い本作を持ってきた。ジャン・ルイ・トランティニャンはフランス映画俳優では知名度は高いけれど'80年代の日本でお客さんを呼べるスター俳優というわけでない。「六つの教訓話」の中でも恋愛ドラマ度の高い親しみやすい話だけれど主要人物たちが数学者の技術者や哲学者なので世間話にパスカルの確率論やカトリック神学がぽんぽん出てきてしかも長く、衒学的かというとそうではなく身についた思考法なので哲学・数学・神学的話題が自然に日常的な人生観や恋愛観と絡んでいるのでこれを楽しめるか退屈と思うかで映画の好き嫌いが分かれる。その点ではシリーズの他の長編『コレクションする女』『クレールの膝』『愛の昼下がり』には抽象談義はありませんが、『モード家の一夜』には饒舌を補ってあまりある情感が初期ロメールには珍しくある。それにふたりのヒロインの魅力をたっぷり味わえます。退屈と思わず主人公たちの会話に耳を傾ければ話の内容も面白くて、学生時代に少し読んだきりの『パンセ』を本棚から引っ張り出したくなります。少なくとも今回本作を観直してパスカル持っておいて良かったな、と文庫版『パンセ』2巻本をまた拾い読みするきっかけになりました。

トランティニャンがカトリック神学とパスカルの確率論にこだわるのは、プロテスタントからカトリック信徒に信仰を変えたばかりのトランティニャンにカトリックのパスカルの確率論が数学者として教義と符合するか納得いかず、また34歳のトランティニャンはそろそろ結婚を考えていて嫁候補を同じ教会の信徒に見つけ、本命の彼女にどう近づこうかで頭がいっぱいだからですし、そんな状態で友人の女友だちの離婚したばかりのモード(フランソワーズ・フェビアン)にどうしても泊まっていってと言われるのは、つい最近に今晩みたいな雪の日に愛人を車のスリップ事故で亡くしたばかりだったからですが、トランティニャンの相手の女性の恋人がスリップ事故死というと『男と女』'66みたいで、映画の中のエピソードとして不自然感はありませんが観客へのちょっとしたジョークかもしれません。トランティニャンはファビアンと同じ寝室で寝て結局手を出さず、明け方寒くて寝心地悪いので椅子からベッドのファビアンの隣に潜り込み、寝起きにさすがにムラムラきてファビアンに抱きつこうとするのですが、おそらく昨晩ならその気になったかもしれないファビアンはトランティニャンを突き放してシャワーを浴びに出ていく。こういう艶っぽいムードを演出してもロメールの映画では『獅子座』のホームレスになった主人公が食べ物を探してゴミ漁りするのと大差ない距離感があるので恋愛映画だから、といった余計なサーヴィス感がない。ロメールは遺作『我が至上の愛~アストレとセラドン~』'2004まで23作の長編劇映画がありますが、『獅子座』'59/'62が39歳のデビュー作なら『モード家の一夜』'69は49歳でまだ長編第3作であり、老成と瑞々しさがうまく混じりあっています。

本来『モード家の一夜』は「六つの教訓話」第3話に位置づけられるもので、『コレクションする女』が本来の第4作です。短編小説集『六つの本心の話』(訳書邦題)でもそうなっています。先に『コレクション~』が製作されたのは作品の規模を考えてのことでしょう。それでもやはり『コレクション~』の方がシリーズでは先行作に見えるのは第1作・第2作の中短編で使われたヴォイス・オーヴァーの多用が『コレクション~』にも残っており、『モード家の一夜』で一転してほんの僅か、実質的には結末部分にヴォイス・オーヴァーが重要な役目を負って使われていることにも拠ります。シリーズ最終作の『愛の昼下がり』'72でこの手法は再び多用されますが、用法はシリーズ前半の作品とは大きく異なります。

技法については、ヌーヴェル・ヴァーグ作品に限らず映画はグリフィスが確立して以来カット割りと編集(モンタージュ)によって作られますが、それも客観的な遠近法と切り返しショットを配列するグリフィス以来の整然とした方法と、ムルナウやヒッチコック、ウェルズらが生んだ主観/客観ショットの混交や1ショット内で被写体人物が移動し遠近感を惑わせて観客の視点を操作する方法があり、後者を突き詰めると途切れない長いショットをカメラ自体が移動し、被写体人物もまた移動して主観ショットと客観ショットの区別のつかなくなる長回しの撮影やモンタージュの排除にも行き着きます。ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちの多くは従来の常識的なモンタージュを否定し、不連続的なモンタージュやモンタージュの排除に向かいましたが、ロメールもあまりモンタージュによる構成や効果を志向しない作風に見えます。しかしやる時は思いきり大胆にやるので、『コレクションする女』の結末のモンタージュも驚かされましたが『モード家の一夜』のモンタージュもすごい。映画中盤はずっとモード家の居間での長話ですからこれを絵面的にどう持たせるかは腕の見せどころですが単調さは微塵もありませんし、前述した寝室のシーン、主人公が行く教会の礼拝シーンと一目惚れしたもうひとりのヒロイン、女子大生フランソワーズ(マリー・クリスティーヌ・バロー)の原付バイクを車で追跡するシーンなど観直して気づく絶妙なカット割りは少なくありません。

圧倒的なのはクライマックスの、室内で静かに語りあっていた主人公と女子大生のヒロインのバスト・ショットから突然雪山の丘のロングにカット・インし、主人公がもがく女子大生を抱きしめ捨て身のプロポーズを挑む場面へのすごい飛躍。そしてやはり斜面の場面ですが、映画結末で結婚し子連れで海水浴に来た主人公と妻がモードに出会い、主人公が初めて妻とモードがかつて顔見知りだったと知り(また妻が主人公とモードがかつて知りあいだったと知り)、もし知っていたら主人公と女子大生の結婚がありえなかったかもしれないほどの秘密を妻とモードが共有していたのに気づくがそれには触れず、「過去のことだね」「そうよね」と両方から子どもの手をつないで親子3人で砂浜の斜面を登っていくフィックス・ショット(固定だから画面上方に登っていくことにもなるわけです)。批評家出身だからといって批評家出身の監督の誰もがこうは撮れませんが、ロメールの場合はとりわけ膨大な映画鑑賞経験が血肉化したカンの鋭さを通して汲めど尽くさぬ勢いで、しかも的確に流れ出している感じがし、的確なだけに抑制と発露の調整もばっちりで、才能溢れるゴダールやトリュフォーがしばしば映画の海で溺れかかってしまったような過度の惑溺もなく、映画に込めた丹精が最良に発揮されているのが本作『モード家の一夜』でしょう。さらに技巧に磨きのかかった次作『クレールの膝』と甲乙つけ難い逸品ですが、『クレールの膝』まで行くとその次のシリーズ最終作『愛の昼下がり』があえて緩く作ったような作品になったのもわかる気がするのです。