現代詩の起源(18); 八木重吉詩集『秋の瞳』大正14年刊(ix)高橋新吉詩集『戯言集』との比較(1)

[ 八木重吉(1898-1927)大正13年=1924年5月26日、長女桃子満1歳の誕生日に。重吉26歳、妻とみ子19歳 ]

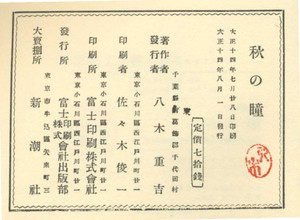

大正14年(1925年)8月1日・新潮社刊

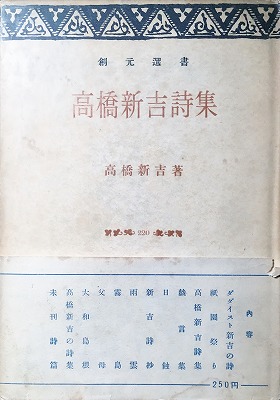

八木重吉は明治38年(1898年)2月東京生まれと高橋新吉より3歳年長ですが、聖書とイギリスのロマン派詩の学習から本格的に詩作を始めたのが大正10年で、中学校の英語教師を勤めながら大正10年~大正13年の詩作をまとめたのが大正14年('25年)8月刊の第1詩集『秋の瞳』でした。八木は『秋の瞳』刊行までまったく詩作発表をしませんでしたが第1詩集で注目されて佐藤惣之助主宰の「詩之家」、草野心平主宰の「銅鑼」を始めとして多数の詩誌に新作を発表するようになり将来を嘱望されましたが昭和元年('26年)春から肺結核を発症し、闘病の末に翌昭和2年('27年)10月に享年29歳で病没しました。第1詩集刊行後の2年間の新作から八木自身が病床で編集を済ませていた第2詩集『貧しき信徒』は八木没後の昭和3年('28年)2月に刊行されました。八木は夭逝しましたが、長命だった高橋新吉と初期のキャリアはまったく同世代・同時代の詩人だったのです。草野心平の「銅鑼」に宮澤賢治(1896-1933)ともども迎えられたことも同じです。宮澤賢治、高橋新吉をもっとも敬愛して大きな影響を受けたのはやはり草野主宰の「歴程」(「銅鑼」の後継誌)同人に加わった中原中也(1907-1937)ですが、ここでは高橋新吉の初期の詩集から、八木の『秋の瞳』『貧しき信徒』と重なる時期の詩集ならば第2詩集『祇園祭り』'26と第3詩集『高橋新吉詩集』'28になりますが、あえて6年間のブランクに高橋に何があったかを語る自伝的詩集『戯言集』'34から67編の短詩の連作からなる表題作の長編詩「戯言集」をご紹介します。同詩集には表題作「戯言集」以外にも12編の単独詩編を収録していますが、高橋は最初の全詩集『高橋新吉詩集 (創元選書版)』'52(昭和27年)以来『定本高橋新吉全詩集』'72(昭和47年)でも単独詩編12編は除いており、また長編詩「戯言集」全67編は初版以来何度も配列の入れ替えや抄出がありますが、ここでは『高橋新吉詩集 (創元選書版)』を底本にして高橋新吉自身の了承を得て創元選書版で抄出された遺漏詩編を補った草野心平編の『全詩集大成・現代日本詩人全集』第12巻(昭和29年=1954年4月15日・創元社刊)を底本にしました。高橋新吉は実生活上の危機から夭逝するぎりぎりまで迫って復帰した詩人であり、もし夭逝しなかったとしても医学的には通常、創作活動はおろか社会復帰すら望めないほどの重篤な病状に陥ってきた人です。いわば「戯言集」は夭逝した八木重吉にはたどり着けなかった、中年までの長い闘病で生きながら山村暮鳥がさらされることになった地獄をそのまま描いた長編連作詩であり、これを比較することで八木重吉の詩の理解にも一助となるのではないかと思われます。解説は次回に送り、今回は作品紹介にとどめることにします。

[ 高橋新吉(1901-1987)、辻潤編集解説・佐藤春夫序文・第1詩集『ダダイスト新吉の詩』'23刊行の頃 ]

創元社・昭和27年(1952年)2月15日刊

読書新聞社・昭和9年(1934年)3月15日刊

戯 言 集

一

私は盲目も同然である

四方は板壁にふさがれた牢屋の中に居る

二

手足を動かさないで 凝乎してゐるから くだらぬ事を考えるのだ

それで手足を動かして まめまめしく働け

働くものには 罪悪と恩怨が与へられる

三

いくらあせつても もがいても

此の二畳敷の牢の中より 一歩も外へ足を踏み出す事も 手を出す事も出来ない

此の苦しみを三年の間 一日も例外なしに 憤怒と汚辱で精神を磨滅し 骨をケズル思いで過した事は 私の将来に何を持ち来すと云ふのか

早死にと悔恨以外にはあるまい

四

誰がいつどういふ悪い事をするか それはわからない

だから悪い事を人にせられられないやうな立場に身を置きたいものである

五

かくの如くにして 日は流れ 日が去る

私は精神病者には違ひない 精神を病んでゐる

六

又同じやうな明日を迎える事の馬鹿らしさ

此の窮屈な牢屋の中で 首をくくる事も又大儀で 馬鹿らしくて不可能なのだ

七

此の我々の愛情 考へ

之等のものが 凡て空に消え去るものであらうか

此の悲しみの試練に堪え 此の肉体の苦難に堪えて 私は更正するか しないかの瀬戸際にある

八

希望を持つて生きたい

心の希望を失ふ程人間にとつて落莫たるはない

例えば死んでから後に 極楽に往生する事を信じないで生きてゐる事 或は死ぬ事などは私には出来ない

九

君に将来の希望を与へる

其のかはり現実の虐遇に甘んじて居れ

若し君の現実が楽しいと言ふなら

君の将来に希望がないからだ

十

頭をつかひ過ぎて気が狂つた男

しかし彼は今 頭をつかい過ぎる程 つかわなくては生きて居られないようになつてゐる

十一

人間がどれほどの悲哀に堪え得られるものかは 人各々意見を異にするであろう

だが人間が経験する以上の悲哀がそれなれば此の世に存在するか 誰しも人間はそれがある事を否定するに違いない

自分の悲哀憂鬱寂蓼が一番大きく甚く痛感される事を 人々は知らないのだろうか

そして自己の悲哀を他人の悲哀と比べたりなんかするには及ばないのだ

十二

他人の考へを私は何う変革しようにも

私には不可能な事だ

只他人の行為の暴慢に対して防御し こちらも又行為で以て考えを現はす事の出来る丈である

十三

君は感謝して好い事と 感謝して悪い事を区別しなければならない

君が神に感謝するなら 此の世の何人にも感謝するにあたらないのだ

十四

たった三十ぺんしか 私はまだ夏を経験してゐない

此れからあと 何べん夏が経験される事か

それも不安だ

十五

米をといだり お菜を煮たりする事は 私には凡ゆる最新のスポーツよりも楽しく光栄に充ちた労働のやうに思う

口を磨く事すら許されてゐない私には、此れらの事も言ふに及ばず 特定の人の手に委ねられてゐて 古新聞に包んで持つて来るめしとさいを 盲目か感情を持たない白痴かの如くに食ふより外に術もないのだ

十六

私が嘗めた苦しい様々の出来事 それを他人に知つて貰つたからと言つて 今になつて何にならう

私の今の苦しみが 減るわけのものでもない

十七

私はあまりに甚だしい無理な生活をしつづけて来てゐる 目はかすみ 手足は痺れてゐるのだ

私は時に斯う思ふ事がある 二つの目をくり抜いて そこへ投げて鼠に食はせてやりたいものだ すると盲目になった私を恐れるものは無くなるであらう それで以て私は湯に入つたり 杖をついてでも道を歩いたりする事も出来る 日光に浴する事も 人と話をする事も許されるであらうと 又両手を切断してでもかまはない 今の此の二畳敷内の牢生活よりは恵まれた 報ひられた生活を営むことか出来るであらうと

十八

私よりも困難な忍苦に充ちた生活を 生きた人間があるであろうかと 誰しも思うであらう

本当にそれは嘘ではないのだ 事実だ

だが楽な生活 朗らかな生活 快ろよい生活も 困難な忍苦に充ちた生活と別に違つてはゐないのだ

十九

人間は苦労をしなければならない 墾難に堪えなければならない

さうでないと ぼやぼやと死んでしまう事になるのだ

二十

私は花を見ても美しいとは思はない

私は只人間が美しい 美しい心を持つた人 美しい肉体を持つた人を私は痛切に恋したうてゐる

私が思ふのに 美しい肉体の人でないと 美しい心を持つてゐる筈はない しかし 美しいとか きたないとか 人各々の主観だ それで私は 根も葉も花も美しいと思つた事はない

二十一

生が唯一のものである

生とは 死から発生した黴に過ぎないのである

二十二

君のやうに あまりに生きる事に熱くなるな

風が吹いてゐるように生きられないか

二十三

私は掘出された刹那の

芋の如き存在でありたい

二十四

悲しみを忘れる為の労働

どんな仕事でも好い

二十五

私は青い星を見た

その星は青かつた

其の光を

私は竹薮の竹の根の 青い石にも見た

二十六

私はあなたと話しがしたいのです

話をする事

此の世の中に 此れ以上の快楽はないと私は思つてゐる

二十七

私は淋しくて 生きてよう居らん

此の寂蓼に 私は堪える事が出来ない

二十八

精も根も尽き果て 私はもう死を待つばかりである

如何に死がつまらないものであり 退屈なものであるかを 私は知り抜いてゐる

だのに 生きている事は 死以上に退屈であり つまらない事のやうにも思ふ

二十九

此れほどの悲哀が私を襲ひ 私を打ちのめし 日毎夜毎に私をくさらかしてゐる

此れほどの悲哀が 夢にもあらうとは思い及ばなかつた事だのに

三十

雨が今日は降つてゐる

私は死んで行った多くの人達の事を思つてゐる

雨の水滴の一つ一つに それ等の人の顔が輝いては土に吸い込まれてゐると想像する

三十一

此れから後の私の生活 それもやはり今までのやうな苦の連続であろうか

他人を食ひ物にして生きようとする心 此れが私にもあなたにもある そして私は今あなたの食ひものになつてゐる

三十二

棄てられし 白い紙面の悲哀を

子供は知らない

三十三

子供を養い育てる事

此れは誠に面白い道楽だ

此れ以上に面白い道楽が

此の世にあらうとは思へない

三十四

涙を流して喜びあう事

此れ以外に世の中に何がある

或は涙を流して悲しみあふ事でも好い

私は涙の壺の中に居る そして一人で麦藁が焼けるやうに 身を燃やして泣いてゐるのだ

三十五

生れたばかりに私は 生きてゆかなければならない

生れなかつた方が どれ丈よかつたか知れない

生きてゐる事は叩かれる事であり 圧し潰される事であり 馬鹿にされる事である

三十六

生きてゐる事は 死んでゐる事よりも不幸な事だ

それで君は今生きてゐる

それで此れより以上の不幸が 君に起りつこない

生きてゐる事は最大不幸だ

三十七

埋められた棺桶の中で目を覚ました男

其の男は私の経験した心を嘗めたであらう

そして死んで行つたであらう

私も此の牢の中で朽ち果つるであらうか

此の牢の中で 今夜にでも死ぬかも知れない

しかし死なぬかもしれぬ それで私は此の牢の中で死にたくないが故に 鉛筆の屑をなめながら之を書く

トウシビの灯をかき抱くやうにして 私は自分の生命をかき抱いてゐる だが此んな事を書く事は 私を此の牢から出す障害と却つてなるかもしれない

自分の頭が信ぜられぬ程悲惨な事があらうか 自分で自分を疑はなければならない

三十八

私は父の悲痛な さびしさうな顔を

未だに忘れる事が出来ない

お父さん

許して下さい

私が生れ出た事

此れはお父さんにとつては 死を予定した出来事だったのです

三十九

殺しあう事も 憎みあう事も

みんなさびしいからなんだ

誰もかも みんな じつとして居られないのだ

みんなは一つの塊りなんだ

それが 割れたり壊れたりするんだ

四十

山鳩よ ひよろひよろと鳴け

川魚よ 涙を溜めてピチピチと泣け

四十一

それで

私は実につらい口惜しい

それで

私は実に恐い情けない

それで

私は実に生きて居りたいのだ

四十二

私は死を考へると まだたまらない気になる

死ぬのが何うしても厭なのである

しかし之は 私の狂つた頭丈の考へる事であって

私の肉体は 日々死を迎へるに忙しく

日々腐りつつあり 死に達せんとする準備を営みつつある

四十三

たとえ何んなに穢いまづいめしでも

三度々々欠かさずに食べられる事は 重大な原因だ 此れは人間同志が限りなく感謝しあつて好い事だ

四十四

人間は自分の死を 惜しまれ なげかれ

とてもたまらない事のやうに思はれるやうな人間にならなければならない

四十五

私は今何と言う苦しい気持で生きてゐるかを誰も知らない 誰にもわかつて貰へない事だ

私は今何を考え 何を夢みているかを誰にも知つて貰う事の出来ない事だ

私は事実何も考えてもゐなければ 何事も夢見ていない

四十六

あなたの考へは凡て 死の恐怖から出発している

だから正しいとは言へない

私は何も外に考えて居らない

此の牢の中から出て行きたいのだ

四十七

あまりに何事も大事に取扱い 思い過ごすな

何事も

自分の死も 子供の死も 兄弟の死も 親の死も

それらの事を 蝿のヒツタ糞のやうに

又は曇つた日の音楽のやうに考へろ

四十八

生きてゐて下さい 命を粗末にとりあつかわないで とは誰しも思つてゐる事だ

だが他人の命を粗末にないがしろにしないで 生きてゐる人は一人も居ない 又生きられるものでもない

我々の知恵も力も凡ての本能も 只自己擁護と永続とに役立ち 分別される丈のものであるやうだ

四十九

死に向かつて行く態度 之は好くない

死とよそよそしくするにも及ばないが 死と富にあまり近接し過ぎる事も好くない

死に圧倒されて 阿呆になつた男の言つた事だ

死とは私のものぢやない 貴君のものだ

五十

私は死ぬまで此の牢屋の中から出る事が出来ないか

死ぬまで此んな辛い生活をしなければならないか

此の不安は二六時中私の頭脳から消え去らない

五十一

ミイラ取りがミイラになつたやうな工合に 八幡の薮知らずに這入つたやうな工合に 私はどうもがかうが叫ばうが 誰も取り合わないやうな目にあつてゐる

此れで私は感謝して満足して生を終るべきであるか

五十二

物の成長を見る事 それは我々には楽しみだと言へる

しかしながら草が繁茂し 樹木の実が熟するのも それは我々の屍体が腐敗するのと同じ行程であつて 時の流れに抗する事が出来ない事を思はす丈ではないか

五十三

あなたが先に死なうが

私が先に死なうが 心おきなく死ねるやうにしておきませう

五十四

死は私ばかりを狙つて居るのぢやない

ところで青年諸君 死は今私の腹の中に逃げ込んでかくれてゐるんだ 石でもつて 叩きしやいでくれたまへ

五十五

死の準備はしとかなくちやならんし

バケツは修繕しなければならん

五十六

下駄を履いた足だけを 世の中に出して見せるのだ

太陽のそばへもそれで以て歩いて行くのだ

五十七

凡てを新しくする事 此れは必要だ 凡てを固定せしむなかれ と云ふよりも 凡て固定しているものは一つもない

ところが此れは大変ないつはりだと私は思ふ

凡てが固定してゐるのだ 一切が宿命だとも思へる

五十八

私の考へは 言葉に現す事が出来ない

適当な言葉が見つからないのだ

お互いに死ぬまで生きて居りませう

あなたは其のかはり めしを炊いて毎日食べさせて下さい 私はじつと遊んで居りますから

五十九

生きてゐる事は滑稽な事だぞ 馬鹿者共

生きてゐる事は滑稽な事だぞ 馬鹿者共

生きてゐる事は滑稽な事だぞ 馬鹿者共

生きてゐる事は 滑稽な事だ

六十

私は絶望の真ん中に居る

そして絶望の右と左には鍋とはがまが居る 犬か豚の食うやうな食物にあまんじて

私は生きてゐなければならない 決して私は安楽にめしを食つて生きてゐるのぢやない

六十一

短夜を

つまり私は 一枚の着物に過ぎなかつた

六十二

我々はきつと生れかはる事があるのであります

それはキリストが再臨するばかりでなく

我々は既に誰かの生れかはりなのであります

六十三

牛や馬や豚よ

おう牛や馬や豚よ

鳥が鳴いてゐるのを君達は何んな風に聞いてゐるのか

六十四

世の中は斯うしたものか それで先に急いで死んだ人が利口なと言う事になる

私はでも死ねない

死の幸福を先に先にと延ばして 苦しみもがき あへいで生きてゐる

六十五

そんな世迷ひ言や 厭世家めいた事を言ふのは 君の心に余裕があると言ふものだ

煙が廂を匍つてゐる

六十六

人間はあまりに今まで魚を食べ過ぎた

それで私は魚の食べものにならう

海に死んで

六十七

海を丁寧に覚えてゐる人間があらうか

夢なんか丁寧に覚えてゐたところで 何にもならないのだ

ところが 人生も又夢の如きだとすれば

何うしたら好いか

(連作長編詩「戯言集」完)

(引用詩のかな遣いは原文に従い、用字は当用漢字に改め、明らかな誤植は訂正しました。)

(以下次回)

大正14年(1925年)8月1日・新潮社刊

八木重吉は明治38年(1898年)2月東京生まれと高橋新吉より3歳年長ですが、聖書とイギリスのロマン派詩の学習から本格的に詩作を始めたのが大正10年で、中学校の英語教師を勤めながら大正10年~大正13年の詩作をまとめたのが大正14年('25年)8月刊の第1詩集『秋の瞳』でした。八木は『秋の瞳』刊行までまったく詩作発表をしませんでしたが第1詩集で注目されて佐藤惣之助主宰の「詩之家」、草野心平主宰の「銅鑼」を始めとして多数の詩誌に新作を発表するようになり将来を嘱望されましたが昭和元年('26年)春から肺結核を発症し、闘病の末に翌昭和2年('27年)10月に享年29歳で病没しました。第1詩集刊行後の2年間の新作から八木自身が病床で編集を済ませていた第2詩集『貧しき信徒』は八木没後の昭和3年('28年)2月に刊行されました。八木は夭逝しましたが、長命だった高橋新吉と初期のキャリアはまったく同世代・同時代の詩人だったのです。草野心平の「銅鑼」に宮澤賢治(1896-1933)ともども迎えられたことも同じです。宮澤賢治、高橋新吉をもっとも敬愛して大きな影響を受けたのはやはり草野主宰の「歴程」(「銅鑼」の後継誌)同人に加わった中原中也(1907-1937)ですが、ここでは高橋新吉の初期の詩集から、八木の『秋の瞳』『貧しき信徒』と重なる時期の詩集ならば第2詩集『祇園祭り』'26と第3詩集『高橋新吉詩集』'28になりますが、あえて6年間のブランクに高橋に何があったかを語る自伝的詩集『戯言集』'34から67編の短詩の連作からなる表題作の長編詩「戯言集」をご紹介します。同詩集には表題作「戯言集」以外にも12編の単独詩編を収録していますが、高橋は最初の全詩集『高橋新吉詩集 (創元選書版)』'52(昭和27年)以来『定本高橋新吉全詩集』'72(昭和47年)でも単独詩編12編は除いており、また長編詩「戯言集」全67編は初版以来何度も配列の入れ替えや抄出がありますが、ここでは『高橋新吉詩集 (創元選書版)』を底本にして高橋新吉自身の了承を得て創元選書版で抄出された遺漏詩編を補った草野心平編の『全詩集大成・現代日本詩人全集』第12巻(昭和29年=1954年4月15日・創元社刊)を底本にしました。高橋新吉は実生活上の危機から夭逝するぎりぎりまで迫って復帰した詩人であり、もし夭逝しなかったとしても医学的には通常、創作活動はおろか社会復帰すら望めないほどの重篤な病状に陥ってきた人です。いわば「戯言集」は夭逝した八木重吉にはたどり着けなかった、中年までの長い闘病で生きながら山村暮鳥がさらされることになった地獄をそのまま描いた長編連作詩であり、これを比較することで八木重吉の詩の理解にも一助となるのではないかと思われます。解説は次回に送り、今回は作品紹介にとどめることにします。

[ 高橋新吉(1901-1987)、辻潤編集解説・佐藤春夫序文・第1詩集『ダダイスト新吉の詩』'23刊行の頃 ]

創元社・昭和27年(1952年)2月15日刊

読書新聞社・昭和9年(1934年)3月15日刊

戯 言 集

一

私は盲目も同然である

四方は板壁にふさがれた牢屋の中に居る

二

手足を動かさないで 凝乎してゐるから くだらぬ事を考えるのだ

それで手足を動かして まめまめしく働け

働くものには 罪悪と恩怨が与へられる

三

いくらあせつても もがいても

此の二畳敷の牢の中より 一歩も外へ足を踏み出す事も 手を出す事も出来ない

此の苦しみを三年の間 一日も例外なしに 憤怒と汚辱で精神を磨滅し 骨をケズル思いで過した事は 私の将来に何を持ち来すと云ふのか

早死にと悔恨以外にはあるまい

四

誰がいつどういふ悪い事をするか それはわからない

だから悪い事を人にせられられないやうな立場に身を置きたいものである

五

かくの如くにして 日は流れ 日が去る

私は精神病者には違ひない 精神を病んでゐる

六

又同じやうな明日を迎える事の馬鹿らしさ

此の窮屈な牢屋の中で 首をくくる事も又大儀で 馬鹿らしくて不可能なのだ

七

此の我々の愛情 考へ

之等のものが 凡て空に消え去るものであらうか

此の悲しみの試練に堪え 此の肉体の苦難に堪えて 私は更正するか しないかの瀬戸際にある

八

希望を持つて生きたい

心の希望を失ふ程人間にとつて落莫たるはない

例えば死んでから後に 極楽に往生する事を信じないで生きてゐる事 或は死ぬ事などは私には出来ない

九

君に将来の希望を与へる

其のかはり現実の虐遇に甘んじて居れ

若し君の現実が楽しいと言ふなら

君の将来に希望がないからだ

十

頭をつかひ過ぎて気が狂つた男

しかし彼は今 頭をつかい過ぎる程 つかわなくては生きて居られないようになつてゐる

十一

人間がどれほどの悲哀に堪え得られるものかは 人各々意見を異にするであろう

だが人間が経験する以上の悲哀がそれなれば此の世に存在するか 誰しも人間はそれがある事を否定するに違いない

自分の悲哀憂鬱寂蓼が一番大きく甚く痛感される事を 人々は知らないのだろうか

そして自己の悲哀を他人の悲哀と比べたりなんかするには及ばないのだ

十二

他人の考へを私は何う変革しようにも

私には不可能な事だ

只他人の行為の暴慢に対して防御し こちらも又行為で以て考えを現はす事の出来る丈である

十三

君は感謝して好い事と 感謝して悪い事を区別しなければならない

君が神に感謝するなら 此の世の何人にも感謝するにあたらないのだ

十四

たった三十ぺんしか 私はまだ夏を経験してゐない

此れからあと 何べん夏が経験される事か

それも不安だ

十五

米をといだり お菜を煮たりする事は 私には凡ゆる最新のスポーツよりも楽しく光栄に充ちた労働のやうに思う

口を磨く事すら許されてゐない私には、此れらの事も言ふに及ばず 特定の人の手に委ねられてゐて 古新聞に包んで持つて来るめしとさいを 盲目か感情を持たない白痴かの如くに食ふより外に術もないのだ

十六

私が嘗めた苦しい様々の出来事 それを他人に知つて貰つたからと言つて 今になつて何にならう

私の今の苦しみが 減るわけのものでもない

十七

私はあまりに甚だしい無理な生活をしつづけて来てゐる 目はかすみ 手足は痺れてゐるのだ

私は時に斯う思ふ事がある 二つの目をくり抜いて そこへ投げて鼠に食はせてやりたいものだ すると盲目になった私を恐れるものは無くなるであらう それで以て私は湯に入つたり 杖をついてでも道を歩いたりする事も出来る 日光に浴する事も 人と話をする事も許されるであらうと 又両手を切断してでもかまはない 今の此の二畳敷内の牢生活よりは恵まれた 報ひられた生活を営むことか出来るであらうと

十八

私よりも困難な忍苦に充ちた生活を 生きた人間があるであろうかと 誰しも思うであらう

本当にそれは嘘ではないのだ 事実だ

だが楽な生活 朗らかな生活 快ろよい生活も 困難な忍苦に充ちた生活と別に違つてはゐないのだ

十九

人間は苦労をしなければならない 墾難に堪えなければならない

さうでないと ぼやぼやと死んでしまう事になるのだ

二十

私は花を見ても美しいとは思はない

私は只人間が美しい 美しい心を持つた人 美しい肉体を持つた人を私は痛切に恋したうてゐる

私が思ふのに 美しい肉体の人でないと 美しい心を持つてゐる筈はない しかし 美しいとか きたないとか 人各々の主観だ それで私は 根も葉も花も美しいと思つた事はない

二十一

生が唯一のものである

生とは 死から発生した黴に過ぎないのである

二十二

君のやうに あまりに生きる事に熱くなるな

風が吹いてゐるように生きられないか

二十三

私は掘出された刹那の

芋の如き存在でありたい

二十四

悲しみを忘れる為の労働

どんな仕事でも好い

二十五

私は青い星を見た

その星は青かつた

其の光を

私は竹薮の竹の根の 青い石にも見た

二十六

私はあなたと話しがしたいのです

話をする事

此の世の中に 此れ以上の快楽はないと私は思つてゐる

二十七

私は淋しくて 生きてよう居らん

此の寂蓼に 私は堪える事が出来ない

二十八

精も根も尽き果て 私はもう死を待つばかりである

如何に死がつまらないものであり 退屈なものであるかを 私は知り抜いてゐる

だのに 生きている事は 死以上に退屈であり つまらない事のやうにも思ふ

二十九

此れほどの悲哀が私を襲ひ 私を打ちのめし 日毎夜毎に私をくさらかしてゐる

此れほどの悲哀が 夢にもあらうとは思い及ばなかつた事だのに

三十

雨が今日は降つてゐる

私は死んで行った多くの人達の事を思つてゐる

雨の水滴の一つ一つに それ等の人の顔が輝いては土に吸い込まれてゐると想像する

三十一

此れから後の私の生活 それもやはり今までのやうな苦の連続であろうか

他人を食ひ物にして生きようとする心 此れが私にもあなたにもある そして私は今あなたの食ひものになつてゐる

三十二

棄てられし 白い紙面の悲哀を

子供は知らない

三十三

子供を養い育てる事

此れは誠に面白い道楽だ

此れ以上に面白い道楽が

此の世にあらうとは思へない

三十四

涙を流して喜びあう事

此れ以外に世の中に何がある

或は涙を流して悲しみあふ事でも好い

私は涙の壺の中に居る そして一人で麦藁が焼けるやうに 身を燃やして泣いてゐるのだ

三十五

生れたばかりに私は 生きてゆかなければならない

生れなかつた方が どれ丈よかつたか知れない

生きてゐる事は叩かれる事であり 圧し潰される事であり 馬鹿にされる事である

三十六

生きてゐる事は 死んでゐる事よりも不幸な事だ

それで君は今生きてゐる

それで此れより以上の不幸が 君に起りつこない

生きてゐる事は最大不幸だ

三十七

埋められた棺桶の中で目を覚ました男

其の男は私の経験した心を嘗めたであらう

そして死んで行つたであらう

私も此の牢の中で朽ち果つるであらうか

此の牢の中で 今夜にでも死ぬかも知れない

しかし死なぬかもしれぬ それで私は此の牢の中で死にたくないが故に 鉛筆の屑をなめながら之を書く

トウシビの灯をかき抱くやうにして 私は自分の生命をかき抱いてゐる だが此んな事を書く事は 私を此の牢から出す障害と却つてなるかもしれない

自分の頭が信ぜられぬ程悲惨な事があらうか 自分で自分を疑はなければならない

三十八

私は父の悲痛な さびしさうな顔を

未だに忘れる事が出来ない

お父さん

許して下さい

私が生れ出た事

此れはお父さんにとつては 死を予定した出来事だったのです

三十九

殺しあう事も 憎みあう事も

みんなさびしいからなんだ

誰もかも みんな じつとして居られないのだ

みんなは一つの塊りなんだ

それが 割れたり壊れたりするんだ

四十

山鳩よ ひよろひよろと鳴け

川魚よ 涙を溜めてピチピチと泣け

四十一

それで

私は実につらい口惜しい

それで

私は実に恐い情けない

それで

私は実に生きて居りたいのだ

四十二

私は死を考へると まだたまらない気になる

死ぬのが何うしても厭なのである

しかし之は 私の狂つた頭丈の考へる事であって

私の肉体は 日々死を迎へるに忙しく

日々腐りつつあり 死に達せんとする準備を営みつつある

四十三

たとえ何んなに穢いまづいめしでも

三度々々欠かさずに食べられる事は 重大な原因だ 此れは人間同志が限りなく感謝しあつて好い事だ

四十四

人間は自分の死を 惜しまれ なげかれ

とてもたまらない事のやうに思はれるやうな人間にならなければならない

四十五

私は今何と言う苦しい気持で生きてゐるかを誰も知らない 誰にもわかつて貰へない事だ

私は今何を考え 何を夢みているかを誰にも知つて貰う事の出来ない事だ

私は事実何も考えてもゐなければ 何事も夢見ていない

四十六

あなたの考へは凡て 死の恐怖から出発している

だから正しいとは言へない

私は何も外に考えて居らない

此の牢の中から出て行きたいのだ

四十七

あまりに何事も大事に取扱い 思い過ごすな

何事も

自分の死も 子供の死も 兄弟の死も 親の死も

それらの事を 蝿のヒツタ糞のやうに

又は曇つた日の音楽のやうに考へろ

四十八

生きてゐて下さい 命を粗末にとりあつかわないで とは誰しも思つてゐる事だ

だが他人の命を粗末にないがしろにしないで 生きてゐる人は一人も居ない 又生きられるものでもない

我々の知恵も力も凡ての本能も 只自己擁護と永続とに役立ち 分別される丈のものであるやうだ

四十九

死に向かつて行く態度 之は好くない

死とよそよそしくするにも及ばないが 死と富にあまり近接し過ぎる事も好くない

死に圧倒されて 阿呆になつた男の言つた事だ

死とは私のものぢやない 貴君のものだ

五十

私は死ぬまで此の牢屋の中から出る事が出来ないか

死ぬまで此んな辛い生活をしなければならないか

此の不安は二六時中私の頭脳から消え去らない

五十一

ミイラ取りがミイラになつたやうな工合に 八幡の薮知らずに這入つたやうな工合に 私はどうもがかうが叫ばうが 誰も取り合わないやうな目にあつてゐる

此れで私は感謝して満足して生を終るべきであるか

五十二

物の成長を見る事 それは我々には楽しみだと言へる

しかしながら草が繁茂し 樹木の実が熟するのも それは我々の屍体が腐敗するのと同じ行程であつて 時の流れに抗する事が出来ない事を思はす丈ではないか

五十三

あなたが先に死なうが

私が先に死なうが 心おきなく死ねるやうにしておきませう

五十四

死は私ばかりを狙つて居るのぢやない

ところで青年諸君 死は今私の腹の中に逃げ込んでかくれてゐるんだ 石でもつて 叩きしやいでくれたまへ

五十五

死の準備はしとかなくちやならんし

バケツは修繕しなければならん

五十六

下駄を履いた足だけを 世の中に出して見せるのだ

太陽のそばへもそれで以て歩いて行くのだ

五十七

凡てを新しくする事 此れは必要だ 凡てを固定せしむなかれ と云ふよりも 凡て固定しているものは一つもない

ところが此れは大変ないつはりだと私は思ふ

凡てが固定してゐるのだ 一切が宿命だとも思へる

五十八

私の考へは 言葉に現す事が出来ない

適当な言葉が見つからないのだ

お互いに死ぬまで生きて居りませう

あなたは其のかはり めしを炊いて毎日食べさせて下さい 私はじつと遊んで居りますから

五十九

生きてゐる事は滑稽な事だぞ 馬鹿者共

生きてゐる事は滑稽な事だぞ 馬鹿者共

生きてゐる事は滑稽な事だぞ 馬鹿者共

生きてゐる事は 滑稽な事だ

六十

私は絶望の真ん中に居る

そして絶望の右と左には鍋とはがまが居る 犬か豚の食うやうな食物にあまんじて

私は生きてゐなければならない 決して私は安楽にめしを食つて生きてゐるのぢやない

六十一

短夜を

つまり私は 一枚の着物に過ぎなかつた

六十二

我々はきつと生れかはる事があるのであります

それはキリストが再臨するばかりでなく

我々は既に誰かの生れかはりなのであります

六十三

牛や馬や豚よ

おう牛や馬や豚よ

鳥が鳴いてゐるのを君達は何んな風に聞いてゐるのか

六十四

世の中は斯うしたものか それで先に急いで死んだ人が利口なと言う事になる

私はでも死ねない

死の幸福を先に先にと延ばして 苦しみもがき あへいで生きてゐる

六十五

そんな世迷ひ言や 厭世家めいた事を言ふのは 君の心に余裕があると言ふものだ

煙が廂を匍つてゐる

六十六

人間はあまりに今まで魚を食べ過ぎた

それで私は魚の食べものにならう

海に死んで

六十七

海を丁寧に覚えてゐる人間があらうか

夢なんか丁寧に覚えてゐたところで 何にもならないのだ

ところが 人生も又夢の如きだとすれば

何うしたら好いか

(連作長編詩「戯言集」完)

(引用詩のかな遣いは原文に従い、用字は当用漢字に改め、明らかな誤植は訂正しました。)

(以下次回)