映画日記2019年3月16日~18日/フレッド・アステア(1899-1987)のミュージカル映画(6)

『晴れて今宵は』You Were Never Lovelier (Columbia'42)*92min, B/W : アメリカ公開1942年11月19日、日本公開昭和22年5月27日

監督 : ウィリアム・A・サイター/共演 : リタ・ヘイワース、アドルフ・マンジュー、ザビア・クガート

◎美人だが全く男に興味を示さない娘マリアを心配した父親が、匿名の恋文を贈りつづける。マリアは恋文の男性が父親が嫌っているデイヴィスだと勘違いし……。『踊る結婚式』に続くアステアとリタ・ヘイワースの第二弾!

[ 解説 ]「スイング・ホテル」のフレッド・アステアと「肉体と幻想」のリタ・ヘイワースが主演する歌と踊りの音楽喜劇で、「ロバータ」のウィリアム・A・サイターが監督したもの。ストーリーはカルロス・オリヴァリとシクスト・ポンダル・リオスが書きおろし、マイケル・フェシア、アーネスト・パガノ及びデルマー・デイヴスが協力して脚色した。歌はジョニー・マーサー作詞、ジェローム・カーン作曲の佳調で、ダンス振付はヴァル・ラセット、撮影指揮はテッド・テズラフ担任。助演は「モロッコ」のアドルフ・マンジュウを始め、新人レスリー・ブルックス、アデール・メイラ等で、ザヴィエル・クガートが彼の管弦楽団と共に出演している。コロムビア社1942年作品である。

[ あらすじ ] ニューヨーク第一のダンサー、ロバート・デイヴィス(フレッド・アステア)は、大の競馬狂で休暇を利用してブエノス・アイレスへ遊びに来たが、競馬で一文無しになってしまう。クアーニャ・ホテルの青空ホールというナイト・クラブに2、3日出演して、帰りの旅費をかせごうと思ったが、変人で短気者のアクーニャ(アドルフ・マンジュー)に断られ、ホールに出演している友人のクガート(ザビア・クガート、本人出演)に出会いクガートの計らいで、アクーニャの長女の結婚式の余興に出演する。これもアクーニャに認めてもらえないが、アクーニャにはなお三人の娘があり、三女と四女には愛人があるが次女マリア(リタ・ヘイワース)にはない。マリアにロマンチックな気持ちを起させようと、父は匿名の恋文を毎日5時に花束と共に贈る。マリアはその匿名の恋人をロバートと勘違いして色々と間違いを起し、アクーニャの家庭が滅茶々々になろうとする。その時ロバートは罪を一人で引受けるのでアクーニャは彼の味方となり、マリアとロバートの愛が成立する。

――戦時中のアステア映画は『踊るニュウ・ヨーク』'40が最後の日本公開作(昭和15年8月)だったので、本作が戦後初の日本公開(昭和22年5月27日)、翌月に『スイング・ホテル』'42(日本公開昭和22年6月18日)と続きます。ヘイワースとの最初のコンビ作で『スイング・ホテル』の前作の『踊る結婚式』'41の日本公開は昭和23年2月10日になったので、特に内容はシリーズものではないので新しい作品から先に日本公開したと思われ、『踊るニュウ・ヨーク』の次作で『踊る結婚式』の前作、アステア自身がのちに「出演作中最低」とするアストール映画社製作・パラマウント配給の『セカンド・コーラス』'41は戦後も日本公開が見送られヴィデオ・リリースのみになりましたから戦中作品の一斉公開では見劣りがする作品、と早くから判断されていたのでしょう。セクシー女優リタ・ヘイワースとアステアではコブラ対キリギリスほど不つりあいではないかとハラハラしながら観ると『踊る結婚式』は助平親父役のロバート・ベンチリーの怪演もあり、ヘイワースは抑えた演技も上手く意外なほどアステアとの組み合わせも良くいっていて楽しい佳作でした。ヘイワースはジンジャー・ロジャースに生硬な演技にあえて近づけたのでしょうが、ロジャースも踊ると一転して華やかな女性的魅力が全開になるので、ロジャースと組んでいた時のアステア映画の良さをヘイワースによって再現し洗練させたような作品でした。本作はアドルフ・マンジュー(!)がヘイワースの過保護な親馬鹿親父役、アステアのバックにつくのはコミック・イラストレーターとしても知られる「ルンバの王様」ザビア・クガート(本人役!)楽団で、クガートがマンジューの戯画を即興で描くシーンもちゃんといれてある。深窓の令嬢と偽ラヴレターという趣向はRKO時代のジョーン・フォンテーンをヒロインにした『踊る騎士』'37のヴァリエーションですが、本作は恋愛に興味のない行き遅れの娘に見合いの気を起こさせるために過保護親父のマンジューが偽ラヴレターを書くも、それがブエノスアイレス巡業中のアステアからの手紙とヘイワースが勘違いし、偽ラヴレターの真相が判明する頃にはアステアとヘイワースに恋が芽生えているがわかってしまうと面子が邪魔になってくる、とややこしい恋愛コメディにアレンジしてあり、映画のストーリーにジョニー・マーサー作詞=ジェローム・カーン作曲の2名曲「デアリー・ビラヴド」と「アイム・オールド・ファッションド」がばっちり絡んでくる。本作ではアステアとヘイワースの会話がいつしか歌になり、それがヴァース部分となって歌とダンスに移るいかにもミュージカル映画らしいシークエンスの演出が巧妙かつ自然で、ドラマ部分の演技とミュージカル場面に無理なつぎはぎ感がないのも感心します。アステアは歌も演技もますます上手くなっており、本作からの2曲はアステア版のレコードがヒットしたほどで、アステアの唱法はクルーナー・タイプですが男性クルーナーの名歌手はビング・クロスビーが第一人者なので(また演技力もクロスビーの方が上なので)、『スイング・ホテル』で共演したことでクロスビーの唱法と演技からアステアが学んだのがさっそく生かされた作りになっている。ヘイワースの演技もより余裕が出てプロダクション・ナンバーでのダンスも『踊る結婚式』以上にアステアと互角に渡りあうものになっており、製作費は未発表ですが興行収入160万ドルは太平洋戦争真っ只中では大ヒットでしょう。次作が戦時中の慰問映画的な企画となれば、アステアとすればここまで行けばそろそろ引退への花道を考えてもおかしくなかったと思われる充実した作品です。もちろんヘイワースの出演作としても女優キャリアの中でも旬の時期だけあって、凄みの効いた作品の美貌のヘイワースもいいですが、こうした軽やかなミュージカル・コメディの佳作があるのも嬉しい気がします。

●3月17日(日)

『青空に踊る』The Sky's the Limit (RKO'43)*89min, B/W : アメリカ公開1943年9月3日、日本公開昭和22年9月30日

監督 : エドワード・H・グリフィス/共演 : ジョーン・レスリー、ロバート・ベンチリー、ロバート・ライアン

◎タイガー飛行隊の英雄として凱旋帰国したフレッド中尉。休暇中の彼は女性カメラマンのジョーンに一目惚れしてしまうが、雑誌の編集長も彼女に恋をしていると知ると……。大戦中らしい筋立てのミュージカル。

[ 解説 ] フレッド・アステアを空の有士に仕立て、雑誌の美しい写真部員ジョーン・レスリーとの恋をみのらせるという、いかにも第二次大戦中らしい筋立てに歌と踊りを配した喜劇。本筋よりもロバート・ベンチリーの雑誌社社長のからみに面白味がある。監督はエドワード・H・グリフィス。踊りの振付はアステア自身である。

[ あらすじ ] アメリカ空軍パイロットで撃墜王の異名を持つフレッド・アトウェル(フレッド・アステア)が、10日間の休暇を過ごすため、ニューヨークに降り立つ。 クラブに立ち寄ったフレッドは、雑誌カメラマンのジョーン・マニオン(ジョーン・レスリー)と知り合い付き合うようになった。10日後には軍の任務に戻らなければならないフレッドは、素性を隠してジョーンと付き合うものの、お互い惹かれあっていくのは避けられないことだった。 素性を隠したまま、10日間の休暇が終わり、フレッドが空港から飛び立つ時間が迫る中、 雑誌社の社長(ロバート・ベンチリー)が粋な計らいを……。

――映画は空軍戦闘機に乗って凱旋してくるアステアのうそくさい映像から始まり、13機を撃墜したというアステアの部隊が凱旋パレードで祝賀される光景に移ります。もちろん撃墜したというのは日本軍の戦闘機なので、早くも昭和22年9月に日本公開されたのが日本人観客を刺激しなかったかハラハラしますが、その辺は少ししか触れられないのでカットしたか字幕に訳さないで濁したかもしれません。映画の内容は期限つきデートの話なのでシチュエーションは違いますが平成天皇ご夫妻最愛の映画と伝えられる『ローマの休日』のようなものです。ジョーン・レスリーは子役出身の芸歴だけに歌もなかなかですが、若いだけにリタ・ヘイワースの歌のようなヴォリューム感なはく、まだ本作は達者な声優の歌といったところです。しかし本作の魅力はアステアやベンチリーら父親ほども年上の男に背伸びして張りあうレスリーの清潔感のある存在に負う面が大きいので、恋愛コメディというよりもレスリーによる青春映画ふうのムードが強く、アステアは最初から30男の映画デビューでしたし相手役もそれに見合う年頃の女優でしたので、唯一10代ぎりぎりのジョーン・フォンテーンが相手役だった『踊る騎士』もフォンテーンは貴族令嬢役だったので青春という感じではなかった。本作のレスリーは実年齢よりは年上の20代前半の役を演じているはずですし、ちゃんと社会人女性役の演技が板についているのですが、表情や仕草、声にまだ17歳のあどけなさが見え隠れするので、アステアとのロマンスも恋愛というよりもっと淡い恋の香りがします。本作はこれまでのアステア映画でダンス場面がもっとも少なく感じられる映画ですがレスリー相手のアステアの余裕のある演技とレスリーの爽やかさ、コメディ・リリーフ的ないい人役のベンチリーの好演で満足感はとても高い作品になっています。結末も悲壮な感じは微塵もないのがこういう映画では正解で、本作の意図は銃後映画だったでしょうがそういう臭みもまったくない。これはこれで立派な仕上がりと思えるものです。

●3月18日(月)

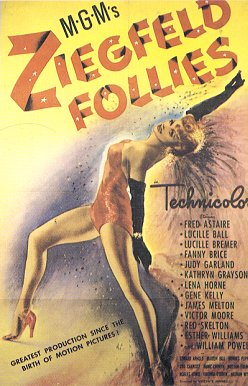

『ジーグフェルド・フォリーズ』Ziegfeld Follies (MGM'46)*109min, Technicolor : アメリカ公開1945年8月13日、日本公開昭和64年1月7日

監督 : ヴィンセント・ミネリ他/共演 : ウィリアム・パウエル、ジュディ・ガーランド、ルシル・ボール

◎1932年に亡くなった舞台演出家フローレンツ・ジーグフェルド・ジュニアに捧げるオムニバス映画である。ウィリアム・パウエル演じるジーグフェルドが天国から新たに作品を手がけるというストーリーで、アステアとG・ケリーの初共演にも注目!

[ 解説 ] 32年にこの世を去った名プロデューサー、フローレンツ・ジーグフェルドが天国で回想した自分の作り出したショーの数々を描く。製作はアーサー・フリード、監督はヴィンセント・ミネリ、撮影はジョージ・フォルシーとチャールズ・ロシャー、振付はロバート・アルトンが担当。出演はフレッド・アステア、ジーン・ケリーほか。作品構成は「F・アステア篇」、「J・ガーランド篇」、「E・ウィリアムズ篇」、「コミック・スケッチ篇」、「『凡人と俗人』篇」などMGM映画を代表するスターの総出演からなる。

――さすがに本作はあらすじの起こしようがなかったようで、それだけです。伝説の水中バレエ・スター、エスター・ウィリアムズなどは観ていて息苦しくなるようで、4つあるコントは人気タレントのキャラクターだよりの代物でいずれもくだらなく、歌唱レヴューはただ豪華セットと衣装で歌っているだけ、と見どころはプロローグの人形アニメと本編に5つあるダンス・レヴューだけですが、オープニングの"Here's to The Girls"はほとんどパレードみたいなものなので多少なりとも物語性があるのは4編、うち"A Great Lady Has an Interview(インタビューを受けるスター)"はジュディ・ガーランドの独壇場で内容はコントに近いもので、そうなるとアステア出演の残る3編が目玉です。無言劇2編はアステア入魂のマイム&ダンス芸と言ってよく、紳士スリ師を演じる"This Heart of Mine(キミに捧げるこの思い)"、幻想的な中華街の悪夢"Limehouse Blues(ライムハウス・ブルース)"の2編がそれで、特に中国人役を演じる後者はグリフィスの『散り行く花』やロン・チェイニーの中国人ものを彷彿とさせますが、独立した短編映画として観た方がいいような異彩を放っていてオムニバス映画の1編としては疑問です。アステアとケリーの"The Babbitt and The Bromide(俗物と退屈な人)"は次の最終編がエンド・テーマ曲であることから全編のクライマックスとも言える見世物ですが、稀代の千両役者ふたりのかけ合いにしては軽く流した観が否めません。本作は時代を切り取った見世物映画と割り切って観れば大映画会社MGMの見本市でもあり映画会社とタレントのPR映画で、アメリカ映画がグローバルどころかとんでもなくローカルな観客層しか眼中にない時にいかに馬鹿げたものを作るかを露わにしてしまったようなもので、芸術的感興などといったものはアステアの無言劇にようやく少しは見える程度ですが、映画技法として戦後アメリカ映画の撮影・演出技法が見られ、またアステア出演作初のカラー作品である以外は闇鍋のような作りが美点すら相殺しているので、オールスター・キャスト(ただしアメリカのみ通用)のオムニバス映画という形式に徳用的価値があった時代を過ぎると中途半端な珍品にとどまる結果になっている。ただし太平洋戦争終結がほぼ決定的になったこの時期に(日本のポツダム宣言受諾2日前の本国公開です)、本作は時期を見越した戦勝凱旋記念作品のような景気ものだったのでしょう。昭和最後の年に日本初劇場公開になったのも何かの因縁のような気がします。

(1)フレッド・アステア、ルシル・ボール、ヴァージニア・オブライエン"Here's to The Girls"(歌&ダンス・レヴュー)

(2)エスター・ウィリアムズ"A Water Ballet"(水中バレエ)

(3)キーナン・ウィン"Number Please(番号をどうぞ)"(コント)

(4)ジェームズ・メルトン、マリアン・ベル"Traviata(椿姫より乾杯の歌)"(歌唱)

(5)ヴィクター・ムーア、エドワード・アーノルド"Pay The Two Dollars(2ドル払って)"(コント)

(6)フレッド・アステア、ルシル・ブレマー"This Heart of Mine(キミに捧げるこの思い)"(ダンス・レヴュー、無言劇)

(7)ファニー・ブライス、ヒューム・クローニン"A Sweepstakes TICKET(宝くじ)"(コント)

(8)レナ・ホーン"Love(ラブ)"(歌唱)

(9)レッド・スケルトン"When Television Comes(テレビジョン時代)"(コント)

(10)フレッド・アステア、ルシル・ブレマー"Limehouse Blues(ライムハウス・ブルース)"(ダンス・レヴュー、無言劇)

(11)ジュディ・ガーランド"A Great Lady Has an Interview(インタビューを受けるスター)"(歌&ダンス・レヴュー)

(12)フレッド・アステア&ジーン・ケリー"The Babbitt and The Bromide(俗物と退屈な人)"(歌&ダンス・レヴュー)

(13)キャスリン・グレイスン"Beauty(ビューティ)"(歌唱)