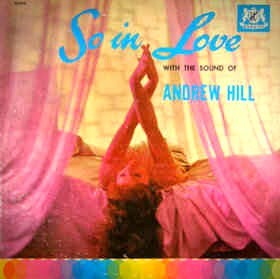

アンドリュー・ヒル Andrew Hill - ソー・イン・ラヴ So In Love (Warwick, 1960)

アンドリュー・ヒル - ソー・イン・ラヴ (Warwick, 1956)

アンドリュー・ヒル Andrew Hill - ソー・イン・ラヴ So In Love (Warwick, 1960) Full Album : https://youtu.be/wCrH1dAgEnY

Recorded in Chicago, 1956.

Released by Warwick Records W2002, 1960

(Side 1)

A1. So In Love (Cole Porter) - 6:24

A2. Chiconga (Andrew Hill) - 4:20

A3. Body And Soul (Green-Heyman-Sauer-Eyton) - 4:20

(Side 2)

B1. Old Devil Moon (Lane-Harburg) - 5:20

B2. Spring Is Here (Rogers-Hart) - 5:23

B3. Penthouse Party (Andrew Hill) - 2:47

B4. That's All (Haymes-Brandt) - 3:20

[ Personnel ]

Andrew Hill - piano

Malachi Favors - bass

James Slaughter - drums

*

(Original Warwick "So In Love" LP Liner Cover & Side 1 Label)

アンドリュー・ヒル(1931~2007)というと『Black Fire』1964を始めとする'60年代ブルー・ノート・レーベルの諸作が思い浮かび、またブルー・ノート専属契約直前の参加作(ローランド・カーク『Domino』1962、ウォルト・ディッカーソン『To My Queen』1962)が思い浮かびますが(70年代以降の諸作はカークやディッカーソンの名盤よりも聴かれていないでしょう)、ヒルにはニューヨーク進出前に出身地シカゴで幻のデビュー作を録音していました。それが1976年に初めて日本盤LPで再発され、'80年代にはスペイン盤のコピー盤が出回りで、2001年には初CD化(新装ジャケット)で再発売され、ようやく知られるようになった本作『ソー・イン・ラヴ(So In Love)』です。録音は1956年ですがオリジナル盤の発売は1960年でした。もっともワーウィック社自体が1959年創業・1960年からリリースを始めたローカル・レコード社で、最大のヒットはジョニー&ザ・ハリケーンズだったポップスの会社ですから、ジャズのアルバム発売に専門担当者がいたとは思えません。数年前にヒルのトリオが録音していた音源をワーウィック社が買い取ってアルバム発売したものと思われます。

普通こういう場合、ヒル側のテープはあくまでデモテープで、きちんと最新録音をして発売されるものです。しかしワーウィック社はジャズのピアノ・トリオのアルバムが出せれば十分だったので、デモテープをそのまま出してしまったものと思われます。しかも4年も前の録音ですから、まだ20代のヒルたちは絶対不服だったでしょうが、マスターテープの権利がヒルにはなく制作者が原盤権ごと売却してしまったのでしょう。制作者とヒルたちは4年間にアメリカ第3位の大都市シカゴの無数のマイナー・レーベルに本作のデモテープを売りこみに回ったでしょうが、どこからも契約の話は出なかったと考えられます。やっとアルバムを出してくれるレーベルが見つかりましたが新録音しなくていい、そのまま出すと言う話になったのでしょう。もうそれでいい、そのうちシカゴを出てやるぞと思いながらなけなしのギャラをもらう。デモテープのマスター制作費はもともとヒルをマネジメントしていた制作者とヒルたちの自腹でしょうし、ワーウィック側からは新録音してもいいが制作費はアーティスト負担(インディーズ・レーベルの場合は当時も現代もそれが普通)という条件で、今さらそんな予算はないのでヒルたちもそれならこれでいい、とテープを売却したと思われます。ジャズの世界はそれほど貧乏くさいのです。

アンドリュー・ヒルは4歳年長のビル・エヴァンスとセシル・テイラー(ともに1929年生まれ)が最初のアルバム(ともに1956年9月27日録音)を出したのとスタートは一緒で、エヴァンスとテイラーが作風を確立して最初の傑作をものしたのが1959~60年ですから、『Black Fire』(63年11月録音)で再デビューしたヒルがすでに独自のスタイルを完成させていたのは、年齢的には順当です。再デビュー後のヒルはエヴァンスともテイラーとも違った、類例を思いつかないような演奏をするピアニストでした。ヒルの再デビュー時にはすでにヒルより若手のマッコイ・タイナー(1938~2020)やハービー・ハンコック(1940~)がデビューしていましたが、タイナーやハンコックはエヴァンスやテイラーがバド・パウエルやセロニアス・モンク、レニー・トリスターノらモダン・ジャズのバップ・ピアノを丹念に学び、上手く折衷した最新のピアノ・スタイルから、さらに応用のきくスタイルを作り上げていました。そうした器用なスタイルの由来は、タイナーはコルトレーンの、ハンコックはマイルスのバンドのメンバーだった環境にもありました。ヒルは先輩ミュージシャンのレギュラー・バンドにも加入せず、自分のバンドも持たず、他のアーティストのアルバムへの参加も少なく(生涯に8枚)、管入り編成のアルバムを作っても管に主導権は取られずヒルの音楽を貫き通しました。エヴァンスは管入り編成でも秀作がありますが管楽器奏者に音楽性を合わせていた基本はピアノ・トリオのピアニストでしたし、テイラーは限られた管楽器奏者としか共演しませんでした。

ヒルの場合困惑するのが、『So in Love』から『Black Fire』までの7年間がすっぽり抜けていることで、再発盤が出るまで誰もが『Black Fire』以前のアルバムの存在など想像しなかったほど再デビュー作は鮮烈で独創性にあふれ、ブルー・ノートは半年間でヒルのアルバムを5枚制作したほどです。ブルー・ノートがこれほど短期に大量の録音契約を交わした鍵盤奏者はモンク、ハービー・ニコルス、ジミー・スミス(オルガン)以来でした。デビュー作と再デビューまでの空白にはヒルの参加アルバムは、ローランド・カーク(マルチ木管奏者)の『Domino』(62年9月6日シカゴ録音)、ウォルト・ディッカーソン(ヴィブラフォン)の『To My Queen』(62年9月21日ニュー・ジャージー録音)、ジミー・ウッズ(アルトサックス)の『Conflict』(63年5月25・26日ロサンゼルス録音)の3枚しかなく、どれも各アーティストの名作ですが具体的な関連性はありません。カークのアルバムはワンホーン・カルテットで、ヒルは当時のカークのレギュラー・バンドだった説もありますが他に録音はなく、メンバーが給料制だったとは思えませんから(カークがレギュラー・バンドを持つのは1968年以降です)厳密にはシカゴ巡業時の常連指名メンバーだった程度でしょう。この3枚もすでに『Black Fire』直前なので、ロケーションもレーベルもばらばらですから1962年にはヒルは各地のレーベルへの売り込みが奏し、サイドマン起用されるようになったと考えられます。すると売り込み用には当時唯一のアルバムだった『ソー・イン・ラヴ』を使っていたかもしれません。

アンドリュー・ヒルはブルー・ノート移籍の1963年以降、同レーベル在籍中の1970年までは他のアーティストでもブルー・ノート作品にしか参加しませんでした。同期間のヒル参加のブルー・ノートからの全アルバムを録音順に上げてみます。

[ Andrew Hill Discography on Blue Note ]

1963.9 :Joe Henderson/Our Thing (issued 1964.5)

1963.10 :Hank Mobley/No Room for Squares (issued 1964.6)

1963.11 : Black Fire (issued 1964.3)

1963.12 : Smokestack (issued 1966.8)

1964.1 : Judgment! (issued 1964.9)

1964.3 : Point of Departure (issued 1965.4)

1964.6 : Andrew!!! (issued 1968.4)

1965.2 : Pax (issued 2006.6)

1965.4 :Bobby Hutcherson/Dialogue (issued 1965.9)

1965.10 : Compulsion!!!!! (issued 1967.2)

1966.3 : Change (issued 2007.6)

1968.4 : Grass Roots (issued 1969)

1968.10 : Dance with Death (issued 1980)

1969.5 : Lift Every Voice (issued 1970)

1969.11 : Passing Ships (issued 2003.10)

1965-70 : One for One (issued 1975, 2LP)

1967-70 : Mosaic Select 16: Andrew Hill (issued 2005, 3CD)

1989 : Eternal Spirit (issued 1989)

1990 : But Not Farewell (issued 1991)

2005 : Time Lines (issued 2006)

ヒルの逝去は2007年4月ですから、1966年録音の『Change』が没後発表になりました。ヒルは晩年には制作再開したブルー・ノートに復帰して円熟した境地を見せ、生涯無理のない現役を貫きます。しかしブルー・ノートはインディーの限界か録音と発売時期が行き当たりばったりで、そういうところはサヴォイやプレスティッジと変わりません。まだしもパシフィックやコンテンポラリー、ベツレヘムやリヴァーサイドは録音したものは順番に発売していました。だが比較的大手のメジャー傘下のジャズ・レーベルでもヴァーヴやアトランティック、インパルスあたりですら録音順と発売順は場当たり的だったりします。ジャズの世界はいかにいい加減かを示す一面です。ヒルの場合も21世紀になって発掘された未発表アルバムが『Change』『Passing Ships』、さらに未発表アルバム6枚分(うち1枚は75年発売の2LP『One For One』で既出、同LPのもう1枚は2006年単独CD化の『Pax』)の3枚組CD『Mosaic Select』があり、2000年と2001年の再発CD版『Grass Roots』『Lift Every Voice』には別メンバーによるアルバム全曲の未発表別ヴァージョンがカップリングされています。後追いでは実感がありませんが、実は順当に発売されたアルバムは氷山の一角だったと、発掘が進むにつれ判明しました。

ブルー・ノートとヒルの関係はは1965年以降、明らかにおかしくなっています。この時期にまず発売されたのはタイミング遅れの旧録音で制作順と発売順も混乱を招く『Smokestack』『Compulsion!!!!! 』『Andrew!!! 』で、順調に発売されたのは『Grass Roots』と『Lift Every Voice』だけ、しかもこの2枚はアルバムまるごと別メンバーで録音し直した労作でした。'66年唯一の録音『Change』は未発表になり、'67年の未完成アルバム3枚分も未発表(『Mosaic Select』収録)、'68年は『Grass Roots』発表、『Dance with Death』は未発表、'69年『Left Every Voice』発表、『Mosaic Select』収録の未完成アルバム1枚分未発表、『Passing Ships』未発表、'70年は『Mosaic Select』収録の未完成アルバム1枚未発表で、さらに『Mosaic Select』には制作途中で中止になった69年と70年の未発表の未完成アルバムが合計アルバム1枚分収録されています。ブルー・ノートはジャズ界の良心と呼ばれ、インディーではリハーサルでも未発表セッションでもちゃんとギャラを払った唯一のレーベルと言われていますが(実際はパシフィック、コンテンポラリー、リヴァーサイドなどもそうしていたから唯一ではありませんが、サヴォイやプレスティッジ始め踏み倒しインディー・レーベルが多かったのも事実です)、10枚録音して2枚しか発売しないとは明らかにおかしい。リヴァーサイドがドラッグ代に窮して借金を申し込んできたビル・エヴァンスに、借金は断わりましたがスケジュールにないソロ・ピアノの録音を組んで発表未定ながら借金申し込み分のギャラを払った美談があるが(その音源は没後発表になりました)、それと同じなのでしょうか。しかしギャラは出てもアルバムは出ないのでは、普通アーティストはうんざりしてしまい、創作意欲は減退してしまうでしょう。

アンドリュー・ヒルについては上記アルバムはすべて聴いていますのでまたご紹介するとして、今回はこういう特異なキャリアの'60年代ジャズ・ピアニストがいた、という概説にとどめます。『ソー・イン・ラヴ』デモテープ説は今回録音と発表年度を照らして(ジャズは録音年度しか記載されないことが多いのです)、ワーウィック社の創業年度を調べて、初めて気づいたことでした。このデビュー作については、25歳の青年ピアニストが1956年に録音したものという条件つきでなかなかのアルバムになっています。同郷シカゴの重鎮で42歳のサン・ラがデビュー作『ジャズ・バイ・サン・ラ(サン・ソング)』を発表したのと同年、エヴァンスやテイラーのデビュー作と同年と思うと一番若いヒルが手法的には一番オーソドックスなのですが、感覚には瑞々しさが漲ります。選曲センスが光るスタンダード5曲・オリジナル2曲というのもバランスが良く、オリジナル曲ではスタンダード曲とまったく異なる曲想なのもいいアクセントになっています。ニューヨークでもロサンゼルスでもない、シカゴ・ジャズらしい黒さが全編に感じられるので、「ソー・イン・ラヴ」や「ボディ・アンド・ソウル」などの大スタンダードも新鮮に聴けます。ラテン・リズムで始まるタイトル曲の6/8のワルツタイム・チェンジは1956年にあっては相当斬新で、これをジャズマンが普通にこなせるようになるのは'60年代初頭です。ドラムスのジェームズ・スローター(すごい名前ですが、検索しても他には見当たりません。同姓同名のFacebook登録がやたら多いのは、19世紀のメキシコ戦線で名高い南軍戦人の名前に由来するからのようです)は他で見かけないプレイヤーですが、控えめながらセンスの良さでアルバムに貢献しています。ヒルのオリジナルA2ではコンガとヴォイスも入りますが、サン・ラやデトロイトの巨人ユゼフ・ラティーフが当時やっていたほどエキゾチシズムはくどくありません。また、後にアート・アンサンブル・オブ・シカゴの創設メンバーになるマラカイ・フェイヴァースのベースがやはり後年の大成を予感させるプレイで光っています。

B3のオリジナル『Penthouse Party』はタイトルからしてハービー・ニコルス『House Party Starting』を連想させすが、ニコルスの10インチ盤2枚は1955年、12インチ盤(別内容)は1956年にブルー・ノートから出ていて、タイトルは後から(本作発売年)でもつけられるからニコルス曲に由来するのかもしれませんが、他の曲でもニコルスに似た、テーマとアドリブの境がなく同時進行させるアプローチも目立ちます。ブルー・ノートにアピールしたのもそこかもしれません。エヴァンスと似たスタンダード曲の処理も多いのですが、まだエヴァンスのデビュー作は発売前の録音ですから影響関係はありません。ヒルは'60年代にはフリー・ジャズ寄りのピアニストとされましたが、'60年代のアルバムもセシル・テイラーとはまったく違っているので、同年録音のデビュー作同士を較べるとヒルとエヴァンスはかなり似ていますが(エヴァンスの方が鮮烈ですが)、やはりテイラーとは全然似ていないのも確認できます。しかし'60年代のヒルはエヴァンスとも全然似ていないのです。ますます本作から『Black Fire』への飛躍が気になりますが、ここではこのデビュー作『ソー・イン・ラヴ』きりのチャーミングな新人ピアニストをひっそりと楽しみたいものです。

(旧稿を改題・手直ししました)