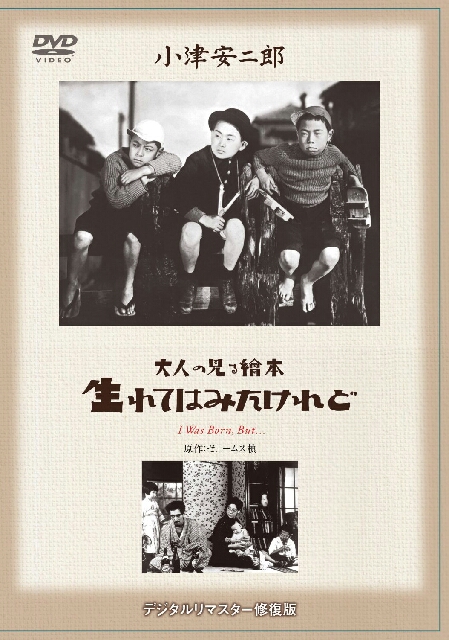

『大人の見る絵本 生れてはみたけれど』(全・ピアノ伴奏つき)

https://www.youtube.com/watch?v=IDy4RsxDuy4&feature=youtube_gdata_player

*

漱石の『坊ちゃん』のように老若男女の誰にも楽しく、生き生きとしたフィクションの世界を身近な現実のことのように感じさせてくれる作品。あるいはやや重いながらその作品から受ける感銘が生きる支えになってくれる志賀直哉『暗夜行路』のような作品こそ国民文学と呼べるなら、『大人の見る絵本』と角書き(副題)のついたこの『生れてはみたけれど』は国民映画と呼べる風格があります。ユーモア作品としては『坊ちゃん』との類似もありますが、作品の性格や画期性は樋口一葉の『たけくらべ』と比較されるべきでしょう。『たけくらべ』は文学で子供の世界が子供の目の高さから描かれた、世界の文学でも先例のない成功作で、西欧では20世紀にようやく児童心理学の進展とともに児童文学というジャンルが確立しました。19世紀にもスティーヴンソンやトウェイン、ジュール・ヴェルヌの優れた少年小説はありましたが、それらは少年を主人公にした冒険小説であり、日常的な子供の世界を描く、という発想ではなかったのです。

キネマ旬報の年間日本映画No.1の評価を得たほど、この作品は即座に日本の映画批評家・観客に新鮮に歓迎されました。監督の小津安二郎はまだ28歳にして早くもこれが24作目の作品になります。同じ頃、フランスのインディーズの映画監督にジャン・ヴィゴ(1905~1934)という青年がおり、短編ドキュメンタリー2本を経て初めての劇映画『新学期・操行ゼロ』を小津作品の翌1933年に完成しました。この作品は全寮制中学の生徒の反抗を描いたコメディですが、フランス政府の教育行政批判とされ1950年まで上映禁止にされます。小津作品が博した好評と正反対だったわけです。現在では『生まれてはみたけれど』と『新学期・操行ゼロ』は偶然同時期に東西で制作された、子供の世界を描いた先駆的作品と並び称されています。

ヴィゴは翌34年に傑作『アタラント号』を残して夭逝しましたが、これも90年代に復元されるまで粗悪な編集版が出回っていた作品でした。『新学期・操行ゼロ』と『アタラント号』の2本の傑作だけで世界映画の歴史に残る人で、『アタラント号』は1993年の英サイト・アンド・サウンド誌の世界映画ベストテン6位、この時小津の『東京物語』は3位でした。同誌が2013年に行った世界映画ベストテンで『東京物語』はついに世界映画No.1に選定されます。

*

この作品も『落第はしたけれど』同様ゼェームス槇こと小津安二郎自身が原作者で、原作も兼ねた28歳の監督らしい若々しさを感じるのは、どのシーンも監督によって完全に掌握され、物語上の必要や説明のためではなく、生き生きとした画面を楽しむために考案されていることです。ジャン・ヴィゴ『新学期・操行ゼロ』『アタラント号』もそうした、爽やかで風通しの良い映画でした。

冒頭は東京近郊の新興住宅地らしいのどかな町で、目蒲線らしい一両だて電車が走っています。家財を載せたトラックが地面のぬかるみにはまり、父親が小学生の兄弟に「先に行っておいで」と、サラリーマン一家の引っ越し光景とわかります。すると近所に住む悪ガキどもが「変な奴らが来たぜ」とさっそく目をつけ、兄弟を捕まえて苛めようとします。「どっから来たんだい?」「麻布だい!」というのは、おそらく麻布(現在の港区)は祖父母のいる父の実家なのでしょう。表札に矢口町とありますから現在の大田区多摩川あたりで、ちょうどこの作品の公開された昭和7年に現在の東京都とほぼ同規模の東京エリアが定められています。

10人ほどのガキ集団は就学2年前~小学生中学年ほどで、いちばん幼い男の子の背中には「お腹をこわしやすいので物をやらないでください」とお母さんから貼り紙されています。当時映画か何かで流行っていたのか、悪ガキの親分は子分と忠誠の誓いの儀式をして兄弟に見せます。子分→地面に仰向けになる、親分→胸元で十字を切る、すると子分は起き上がる、という死と復活らしき儀式です。この親分子分の儀式には具体的な出典作品がありそうですがわかりません。

そこでお前たちも倒れろ、やなこったいと兄弟はゲタを両手に乱闘になり(ゲタの構えは弟の方が早い)、それまで食べていたパンを口に加えていたので奪われ、ガキ集団はパンの回し食べをします(貼り紙の子も)。なおも兄弟は乱闘の構えなので、悪ガキの親分は集団の女の子から小さなまだらの玉子を受け取り割って生で飲みます。

乱闘再開、そこに兄弟の父親が来たので、悪ガキの親分は「学校でひどい目にあわせてやるからな!」と捨て台詞して逃げて行きます。「近所の子とは仲良くしなきゃ駄目じゃないか」と父親の吉井(斎藤達雄)。兄弟、兄の良一(菅原秀雄)と弟の啓二(突貫小僧)は家の勝手口に出て、父ちゃんにああ言われてもなあ、と話し合います。酒屋のご用聞きが注文はないか寄ってきて、頼むぜと組み輪パズルをくれます。

*

父親は専務と近所になったので同僚から陰口を叩かれていますが、これを機会に目立つ業績を上げようと張り切っています。一緒に朝、家を出る息子たちにも「甲を取って来いよ」と檄を飛ばしています。

登校すると苛められるので、兄弟たちは原っぱに寝そべって習字をしたり、母親に持たされた弁当を食べて時間をつぶします。「兄ちゃん甲はどうするの?」「あ、そうか」運良く酒屋のご用聞きが通りかかり、「甲って字書けるかい?」「書けらあ」ではここに、と半紙と朱筆を差し出すと、得意げにご用聞きが書いたのは「申」でした。帰宅した良一は指で文字の上を隠して「甲だよ」とお母さん(吉川満子)に見せます。 ところが父親が帰宅するとちょうど学校の先生が不登校を知らせに来たところで、父親は「今までどこの学校に行ってたんだ!」と息子たちを叱ります。

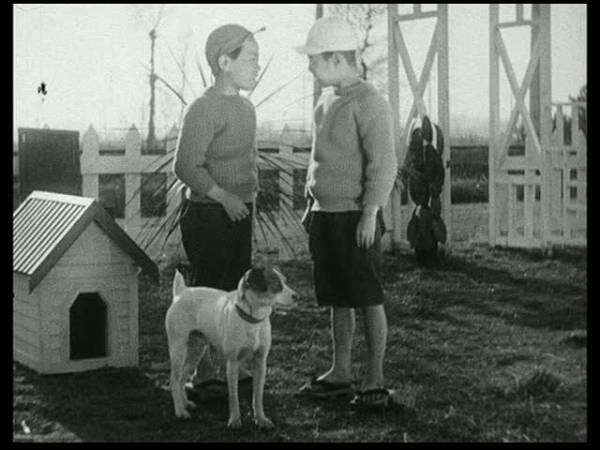

兄弟たちは渋々登校しますが、組み輪パズルも悪ガキ集団に奪われてしまいます。ガキの親分が飲んでいるのは雀の玉子と知り、兄弟はその調達係の女の子(女の子は中立的な立場なのが自然に描かれています)から教わって雀の玉子を手に入れますが、気持悪くて躊躇する。そこで自分の家の飼い犬与えて試しますが、何ともないようなので兄は雀の玉子を飲みます。

*

翌日は「食べた物が悪いのか……」と愛犬の毛がごっそり抜けたので獣医が往診に来て、お母さんに水薬を渡しています。「兄ちゃんも少し飲んだ方がいいよ」と弟。朝から父親は機嫌よく、兄弟は母から今日は父ちゃんのボーナスの日と聞きます。

兄弟は通学路で偶然酒屋のご用聞きに出会い、今日はたくさん注文するから家に寄るといいよ、と教えます。ご用聞きの喜びようを見て、兄弟は一計を案じます。つまり悪ガキたちが自分たちを待ち伏せしている場所までご用聞きに隠れてついて来てもらい、悪ガキの襲撃がきたらご用聞きのあんちゃんに「この子たちに手を出したら承知しないぞ」と懲らしめてもらう。そして兄弟は組み輪パズルも奪い返し、悪ガキたちの集団で自分たちが親分になり、元親分や側近格の子分たちに得意げに親分子分の儀式を行います。

親分になるとすぐに、兄弟は子供たちの集団と親しく遊ぶようになりますが、ある日、親分子分の儀式に従わない子がいる。その太郎ちゃんは今日は良い服を着ているから、と弁明し、太郎ちゃんの家で今夜アマチュア映画の上映会があると誘われます。太郎ちゃんのお父さんは兄弟の父の会社の専務でした。つまり、吉井家と近所同士になったので職場で陰口されている、その専務です。

兄弟は映画上映を楽しみに行きますが、子供たちは太郎ちゃん家の前に停まっている自家用車を見て「うちの車の方が立派だからうちの父ちゃんの方が偉いよ」合戦になります。その上映会には父や会社の人たちも招かれていて、父親は上司に向かってしきりにへつらっています。そればかりか、会社の宴会を写したアマチュア映画の中ではアメリカのコメディアンの顔真似までして(具体的には初期チャップリン短編でも主演を分け合った、やぶにらみのベン・ターピンでしょう)、上司のウケをとろうとする姿が映し出されていました。それを見た息子たちはショックを受けて、憮然として席を立つと映画が終わるより前に帰ってしまいます。

*

先に帰っていたのか、と帰宅して息子たちに声をかけた父親は息子たちから総攻撃を受けます。「僕たちは太郎ちゃんより偉いし歳も上なのに、お父ちゃんはなんで太郎ちゃんのお父ちゃんより偉くないの?」それは仕方がないんだ、という父親に「僕たちには偉くなれって言うくせに!大人になって太郎ちゃんの家来になるくらいなら、学校なんて辞めだい!」と地団太を踏んでわめき騒ぎ、父親を「弱虫、意気地なし」と罵ります。父親は良一を叱りながらもいたたまれなくなり、母はうろたえて、「いい子だからおだまり、ね」と諭します。この映画で観客の感情をもっとも揺さぶる場面でしょう。

泣き疲れた子供たちが寝静まると、妻は「あんなに叱らなくたって……」ととりなしますが、これは夫に対して、そんなに本気になって自分まで傷つくほど怒らなくても、と慰労しているのです。夫は「これはあの子たちにも一生ついてまわる問題なんだ」とつぶやきます。映画のタイトル『生れてはみたけれど』が重みを増してくるのは、この映画ではここしかない夫婦差し向かいの場面です。

父親役の斎藤達雄はサイレント期の小津作品には主演作も多く役柄も幅広い人ですが、この作品の苦い役は絶妙。母親役の吉川満子は伊丹十三『お葬式』が引退作というほど長い芸歴を送りますが、昭和初期のごく庶民的なおっとりした若い母親がしっくりくる佇まいで、このシーンはお二人とも最高の存在感を生かしきっています。

*

翌朝、まだ腹の虫が納まらない兄弟はハンガーストライキに突入します。開け放した居間には背を向けて、庭先のベンチに並んでいる息子たちを見て、父親は妻に「おにぎりでも握ってやれよ」と提案します。

お母さんは手早くおにぎりを作って皿に盛ると、すねる兄弟に「大きくなってお父ちゃんより偉くなればいいじゃないの」と諭すと、ベンチに置いてきます。兄弟は決まり悪げに手をだしますが、やがて思い切って皿ごと引き寄せます。父親は立ち上がって一緒にベンチに座り、自分もおにぎりを取って食べます。それから父親は子供たちに話しかけます。まず弟に、微笑みながら「お前は大きくなったら何になるんだ?」「中将」。大将じゃないのかいと父親が訊くと、「お兄ちゃんが大将になるっていうから」。そうか、と父親は笑って、背後から母親がみんなそろそろですよ、と声をかけます。この寡黙な庭先の食事の和解場面は見事のひと言に尽きます。

仲直りした親子は通勤・通学のために一緒に家を出ます。すると専務の車が踏み切りで追いついて、手前で太郎ちゃんをおろします。煙草に火をつけていた父親に、兄弟は車を指して「お辞儀したほうがいいよ」と勧めます。太郎ちゃんと朝のあいさつをした兄弟は太郎ちゃんから「君んちの父ちゃんの方が偉いよ」「いや、君んちの父ちゃんの方が偉いんだよ」とさっぱりした表情で答えます。

*

傑作も『生れてはみたけれど』ほどになると分析を投げ出したくなるほど流露感があるもので、前年の秀作『東京の合唱(コーラス)』では苦い味わいはあるものの失業者もののコメディと言ってしまえばその枠の中で優れた作品、という限界もあったのに較べ、『生れてはみたけれど』は単に児童を描いた映画、ガキ大将映画ではなく、コメディという言葉でも済まされないものです。構成から言えば、『東京の合唱』はエピソードが展開に緊密に結びついていくものでしたが、逆に周到な構成がやや冗漫な描写を招いており、ひと言でいえばあちこちが無駄とは言わないがくどい、そういう印象も残る作品でした。

伏線みたいなものは『生れてはみたけれど』にはあるけれど、伏線のためのエピソードや描写という感じはなく、どのシーンも今思いついたばかりのように自然に現れては、連なっていきます。これはもちろん映画というフィクションですし、実在人物を描いたものではなく、抽象的な「人間性」や「人生観」を描いたものでもない。しかし確かにここには、この映画で描かれた通りの小学生兄弟がいて、その両親がいて、この一家をめぐる周辺人物が生きています。それは常に同じポーズをとる兄弟、だがケンカの時だけ兄は仁王立ちで弟は両手にゲタを振りかざすというファイティング・ポーズという対照まで、細部の実在感に素晴らしい微笑ましさがあるからこそでもあります。