Charles Mingus - The Clown (Atlantic, 1957)

Recorded at Atlantic Studios, New York City in February 13 ("The Clown") and March 12 (except "The Clown"), 1957

Released by Atlantic Records SD-1260, Late August/early September, 1957

All tracks written by Charles Mingus.

(Side 1)

1. Haitian Fight Song - 11:57

2. Blue Cee - 7:48

(Side 2)

1. Reincarnation of a Lovebird - 8:31

2. The Clown - 12:29

[ The Charles Mingus Jazz Workshop ]

Charles Mingus - bass

Curtis Porter (Shafi Hadi) - alto and tenor saxophone

Jimmy Knepper - trombone

Wade Legge - piano

Dannie Richmond - drums

Jean Shepherd - narration ("The Clown" only)

前作が『Pithecanthoropus Erectus(邦題「直立猿人」)』で今作が『The Clown(邦題「道化師」)』なら、2打席連続満塁ホームランを打ったようなものになる(その前の『At the Cafe Bohemia』は三塁打か)。最初のメジャー・レーベル発売(アトランティックはインディーズではあるが、大メジャーのワーナー傘下のレーベルになる)作品だった『Pithecanthoropus Erectus』1956から一時的な引退作(次作は1970年)になる『Music Written For Monterey 1965』1965までの10年間のミンガスはアルバム枚数にして約30枚を制作しており、ジャズ史上この時期のミンガスに匹敵する創造力はデューク・エリントン以外にないとされ、ミンガス生涯の傑作もまたこの時期に集中している。

前作『Pithecanthoropus Erectus』ほどの衝撃的な革新性はないが、この『The Clown』を重要作品にしたのは1にミンガス最高のキラー・チューン「Haitian Fight Song」の決定版スタジオ・ヴァージョンを収めたこと、2にミンガス逝去の1979年まで専属ドラマーとなるダニー・リッチモンドの初参加作であること、3に今回は失敗したが前作に続くコンセプト・アルバムとしての果敢な試みを上げることができる。アルバム・タイトル曲でミンガスは戦後最高の人気を誇ったアメリカの人気白人MC、ジャン・シェパードの参加を得てナレーション入りのジャズ交響詩を試みたが(20世紀クラシックではプロコフィエフ『ピーターと狼』1936などがある)、「The Clown」はナレーションが主役かジャズが主役か焦点の定まらない印象を受ける。ナレーションはミンガスの原案をシェパードが即興朗読台本にした4章から成り、合間にはバンドの演奏が前面に出るが、朗読もバンドだけのパートも鮮やかなためにどちらにも集中できないうらみがある。

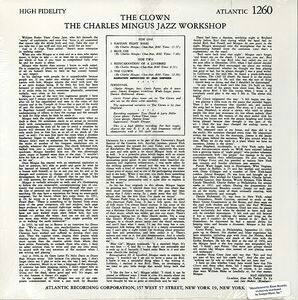

(Original Atlantic "The Clown" LP Liner Notes)

●ナット・ヘントフのライナーノートによると、ミンガスはこのアルバムに収録した4曲の選択理由をこう説明した。「おれが複雑な2曲を捨ててこの4曲を選んだのはおれがスイングしないと言う連中がいるからだ。だからおれはそうやってみた。このアルバムはおれが作った最初のブルース・レコードにもなるわけだ」

●曲目についての覚え書き

以下に抜粋する曲目解説は、オリジナル・ライナーノートに掲載された、ミンガス自身の公式声明による。

「Haitian Fight Song (ハイチ人の戦闘の歌)」についてミンガスは言った「(前略)これは民俗音楽的な精神がある。おれにいつも聴こえるのはそういう種類の民族音楽なのだ。(中略)おれがこの曲でソロを取るには深い集中力がいる。 おれが正確に演奏するには偏見と迫害について考えないわけにはいかず、そこには常に不正がはびこる。そして悲しみと叫びがあるが、だからこそ決意があるのだ。 そしてそれはおれをいつもこんな気分にさせる……おれは言うんだ!おれに耳を貸すやつはいないか、と!」。

「Blue Cee (ブルー・シー、Ceeは当時のミンガス夫人Ceciliaの愛称)」は2つの調による標準的なブルースで、CとB♭からなる。「だがそれはあまり目立たないようになっていて、基本的にはCで終わる」とミンガスは言い、続けて「おれにはカウント・ベイシーのようにも聴こえるし、教会音楽のような感覚もあるね」。

「Reincarnation of a Lovebird(ボタンインコの生まれ変わり)」は、バード(チャーリー・パーカー)に捧げられて作曲された。「おれはバードのためにこれを書いたとは言えない。(中略)だが突然おれは、これがバードなんだとわかった。(中略)一見すると、これはバードには似ていない。 この曲は長いラインからできていて、そしてバードの曲の大半は短いラインでできていた。 だがこの曲がバードについておれが感じていたものだ。この曲を書きながらおれは泣きそうな気分になった」

「The Clown(道化師)」はある道化師について語った物語で、「彼は多くのジャズ・ミュージシャンと同じように客を喜ばせようとしたが、彼を好きになる客は彼が死ぬまで誰もいなかった。おれが考えた結末は道化師がステージで自分の脳みそをぶっ飛ばし、それを観た客が演出だと思って最後に大笑いする、というものだった。おれはジャンが変えてくれた結末の方が気に入ったので、リスナーにはそれを聴いてもらうことにした」

(Original Atlantic "The Clown" LP Side 1 Label)

パーカー追悼の曲がサイド2では先に来てアルバム・タイトル曲「The Clown」につながるのは、この曲の主人公の道化師はジャズマンのアレゴリーだからなのはミンガスの自作解説通りだろう。サイド1はAAAA=32小節、という変型ワンコード・ブルースの「Haitian Fight Song」と、エリントンの「C Jam Blues」の改作とも言える「Blue Cee」の2曲からなるブルース・サイドだったから、サイド2はさしずめ「The Clown」サイドで、パーカーも亡くなって初めてかけがえのないジャズマンだったと認知された。パーカーが34歳で急逝したのが1955年3月だからこのアルバム録音時で満2年、アルバム発売もパーカーの急逝から2年半しか経っていない。このアルバムのピアノのウェイド・レグが参加したソニー・ロリンズに『Rollins Plays For Bird』があり、録音は56年10月だが発売は1957年7月と、本作の直前になっている。ミンガスはナレーション入りのジャズ・ワルツ「The Clown」を、設定や原案を全米人気MCのジャン・シェパードに渡してナレーションは即興で吹き込んでもらうことにし、シェパードは台本も自分で書ける人だったのでストレートすぎる原案の結末を書き直してきて朗読した。ナレーションは4章あって第1章はついに幸福を手に入れた道化師の紹介、第2章はかつて全然受けなかった日々、第3章は巡業先のアイオワ州ダビューク(Dubuque)でどん底のステージを経験したことが寸止めで描かれ、第4章は「ダビューク人のマネ」をネタに爆発的な全米1(ダビュークを除く)の人気道化師(ダビュークを除く)になるまで、を描いて第1章の幸福な道化師につながる構成となっている。きっとアメリカ人には面白いんだろう、と想像するしかないが、たぶんダビューク(Dubuque)という地名が笑いのキモなのだろう。だがしかし、だがサヤ師、これはジャズと朗読が乖離していて、「Pithecanthoropus Erectus」みたいにテーマとプロットはライナーノートに書いておくだけにした方が良くはなかったか。たとえば「Pithecanthoropus~」も4部構成をイメージしたそうだが、いちいち朗読が入る曲にアレンジしていたら台無しだったはずで、後に「Fables of Faubus」がヴォーカル・ヴァージョンとインスト・ヴァージョンの両方を使い分ける例もあるが、名盤『The Clown』では力作のタイトル曲が逆に箸休め曲になってしまった。テンションの高い名曲が「Haitian Fight Song」「Reincarnation of a Lovebird」と各面にあるから、バランス的にはちょうどいいとも言えるし、アルバムの満足度が下がるようなことはないが。

前作『Pithecanthoropus Erectus』ではジャッキー・マクリーン、J.R.モンテローズ、マル・ウォルドロンとその後名をなすプレイヤーが集まっていた。その点でも『The Clown』は、ダニー・リッチモンドの初参加作以外にメンバー面では地味で、アルトサックスのシャフィ・ハディ(イスラム名で、カーティス・ポーターの名義の場合あり)、白人トロンボーン奏者のジミー・ネッパー、ピアノのウェイド・レグと、特にレグは他にソニー・ロリンズの前記作、マクリーンの『Alto Madness』1957、他にはディジー・ガレスピー、ミルト・ジャクソン、ジジ・グライス&ドナルド・バードの「Jazz Lab」などに2枚ずつ参加している程度で、それでも参加作は50枚にはなるが、1959年にはジャズ界を引退し、1963年に29歳で亡くなっている。このアルバム録音時には22歳で、『The Clown』1枚でレグの名は残るだろう。シャフィ・ハディは1957年のブルー・ノートの『Hank Mobley』以外には『The Clown』から始まって1959年の『Mingus Uh Um』までの5枚しか参加作がなく、存命なら86歳だがどうも消息そのものが不明らしい。ネッパーさんは晩年のミンガス作品までトロンボーンといえば指名があり、リーダー作も多数、スタン・ケントンからギル・エヴァンスやサド・ジョーンズ&メル・ルイスらビッグバンドの仕事に恵まれ、マイケル・マントラー&カーラ・ブレイのジャズ・コンポーザーズ・オーケストラにも参加し、長い現役生活をまっとうして2003年に85歳の長寿で亡くなっている。

カーティス・ポーターに話を戻すと、先代のジャッキー・マクリーン、『Mingus Uh Um』で加入してきてシャフィ・ハディ脱退後のレギュラーになったジョン・ハンディ、ハンディをクビにして採用されたエリック・ドルフィー、ドルフィーのピンチヒッターを勤めたチャーリー・マリアーノ(唯一の白人アルト)、ドルフィー没後にハンディが勤めたピンチヒッターを正式に継いだチャールズ・マクファーソンと、ミンガスのバンドの歴代アルトサックス奏者ではシャフィ・ハディがいちばん軽量級と言わざるをえない。「Haitian Fight Song」や「Reincarnation of a Lovebird」などこれだけ重厚な曲なのによく聴くとまるでポール・デスモントのような音色で、それを言えばレグのピアノもブロック・コードのタイム感の良さはさすがミンガスが採用しただけあるが、ソロになると軽い軽い。ネッパーさんはさすがだが、ダニー・リッチモンドもまだドラマー・デビュー作(もともとテナーでミンガスのオーディションを受け、ドラムスに転向させられた)だからか、こうして個々のメンバーの力量を見ると傑作になるとは思えないのだ。それは後年の数々のアルバムにも言えることで、マイルス・デイヴィスと違って一流とまではいかないプレイヤーが去来しているのに(しかもライヴ活動も行う完全なレギュラー・バンドではないのに。ミンガスは70年代までずっとニューヨークのジャズ・クラブからは「難解で白人批判的なジャズだから」という理由で出演依頼もなく、売り込みも断られていた)ミンガスのアルバムは常に高い水準を保ち続けた。メンバーを緊密な一体感に導く強いリーダーシップがあった。その点では、メンバーの力量が揃ったアルバムよりも、個々の力量ではやや心細いくらいのアルバムの方がかえってミンガスの本領が発揮されている、といえるかもしれない。