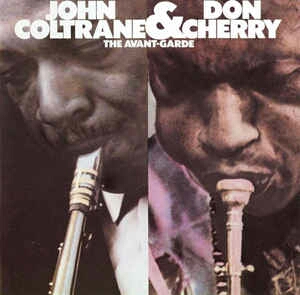

John Coltrane & Don Cherry - The Avant-Garde (Atlantic, 1966)

John Coltrane & Don Cherry - The Avant-Garde (Atlantic, 1966) Full Album

Recorded at Atlantic Studio, New York City, June 28 (A1,B1) and July 8 (A2,B2,B3), 1960

Released by Atlantic Records Atlantic SD 1451, 1966

(Side one)

A1. Cherryco (Don Cherry) : https://youtu.be/hU3Y3M6_Z6o - 6:47

A2. Focus on Sanity (Ornette Coleman) : https://youtu.be/UoamS-xKGsk - 12:15

(Side two)

B1. The Blessing (Ornette Coleman) : https://youtu.be/O-mrsRDTs-E - 7:53

B2. The Invisible (Ornette Coleman) : https://youtu.be/qLuvBsagL88 - 4:15

B3. Bemsha Swing (Thelonious Monk, Denzil Best) : https://youtu.be/RvuR6XomQtI - 5:05

[ Personnel ]

Don Cherry - cornet

John Coltrane - tenor saxophone on A1, A2, B2, B3 and soprano saxophone on B1, B2

Charlie Haden - bass on A1, B1

Percy Heath - bass on A2, B2, B3

Ed Blackwell - drums

前回が実はジョン・コルトレーン(1926-1967)参加のセシル・テイラー(1929-)のアルバム『Hard Drivin' Jazz』1959(1958年録音)をコルトレーン名義にしたこじつけ盤『Coltrane Time』1962、今回が実は当時オーネット・コールマン(1930-2015)・カルテットに在籍中だったドン・チェリー(1936-1995)の初リーダー・アルバムとして録音された『The Avant-Garde』1966(1960年録音)とは、わざと奇を衒ったご紹介のように見えるかもしれない。コルトレーンの50枚近いアルバムの中でこの2枚にたどり着くのは過半のアルバムを聴いてからが順当だろう。現在では一応コルトレーン名義のアルバムでも、実際はテイラーなりチェリーのアルバムだからいつも全力投球のコルトレーンとはいえゲスト参加アルバムにすぎない。ドン・チェリーにとってはオーネットのバンドで出身地ロサンゼルスのレーベル、コンテンポラリーから2枚、アトランティックに移籍してからのアルバム2枚の好評を受けて、アトランティック本社があり、またジャズ産業の発信地でもあるニューヨークに進出してきた最初の録音だった。オーネット・カルテットのニューヨーク進出初録音アルバムは1960年7月19日・26日、8月2日録音の『This is Our Music』1961.2で、このアルバムは念入りに制作されたため、セッション時の大量の未収録曲が後の拾遺曲集『The Art of the Improvisers』1970.11、『Twins』1971.11、『To Whom Who Keeps a Record』late 1975に分散収録されている。

その『This is Our Music』セッション時のオーネット・カルテットのメンバーはオーネット・コールマン(アルトサックス)、ドン・チェリー(ポケット・トランペット)、チャーリー・ヘイデン(ベース)、エド・ブラックウェル(ドラムス)で、それまでの2枚のアトランティック盤でレギュラー参加していたビリー・ヒギンズはフリーランスの売れっ子セッション・ドラマーになったので、ブラックウェルが正式メンバーに就任している。器用で直線的なスウィング感に長け、破綻のないヒギンズに対して、ブラックウェルのドラムスは非対称的・不可塑的な即興性に富んだもので、オーネットはヒギンズとブラックウェルの両者ともロサンゼルス時代からのつきあいだったが、ヒギンズはオーネット・カルテットで名を上げるとすぐに独立したのでブラックウェルを呼ぶことになった。『This is Our Music』は前2作に続く名作になったが、ドン・チェリーの初アルバムとしてその直前に録音された『The Avant-Garde』は6年間お蔵入りにされた上にジョン・コルトレーンとの共作名義で発売されたのだった。

(Original Atlantic "The Avant-Garde" LP Liner Cover)

一方オーネット・コールマンのカルテットは1960年にはもっとも強固なスタイルを確立しており、ドン・チェリーはオーネットの音楽をそのまま分け合った存在だった。ベースのヘイデン、ドラムスのブラックウェルもそうで、コルトレーンが割り込む隙のないまったく異質の音楽空間を作り出していた。アトランティックの思惑としてはオーネットの門弟チェリーのデビュー作をオーネットと並ぶジャズ界の新たな革新的カリスマ、コルトレーンと同じレーベルのよしみで売り出してみようとしたのだろう。コルトレーンもオーネットの音楽の革新性に瞠目して賛美者であることを公言していたから、チェリーのアルバムに参加することでオーネットの音楽を学べると考えて引き受けたのは間違いない。チェリーもコルトレーンほどの理解者で大物との共演は歓迎したと思われる。結果的にアトランティックの企画も、コルトレーンやチェリーの読みも楽観的に過ぎたということになる。コルトレーンの演奏はセシル・テイラーの時以上に浮いてしまった。ドン・チェリー、ブラックウェル、ヘイデン、また半数の曲をヘイデンと替わったMJQのパーシー・ヒース(ベース/1923-2005)がオーネットのアルバムと同等の好演を聴かせてくれるだけに、チェリーにとってもコルトレーンにとっても不運なセッションになったと言うしかない。

(Atlantic 1982 Reissued "The Avant-Garde" LP front Cover)

そしてベースがヒースに交替したカルテットの7月8日セッションにはまずオーネットのアトランティック移籍第1作『The Shape of Jazz To Come』からA2「Focus on Sanity」を録音、次いで前回セッションでも取り上げた「The Blessing」を再演したが前回のテイクが採用になっている。次に前回のセッションのテイクは没になった「The Invisible」の採用テイクを録音し、最後にセロニアス・モンクの1952年の曲「Bemsha Swing」を録音した。コルトレーンは1957年にモンクのバンドに在籍しており、この曲のコルトレーン参加ヴァージョンの録音はないが肩の荷でも下りたようにようやくリラックスして吹いているように聴こえる。大変なレコーディングだったろう。おそらくレコーディング中にアルバムのお蔵入りはほぼ決定していたと思われる。オーネット・カルテットのドン・チェリー待望の初リーダー作!と売り出すつもりなら、プロモーション用写真が残されただろうがそれもない。まず録音してみて、これは出せないと判断されてしまった。発表されたのはコルトレーンが急逝する前年のこと、録音から6年も経ってからだった。

(Original Atlantic "The Avant-Garde" LP Side 1 & Side 2 Label)

確かにA1など快調なチェリーの先発ソロを受けてテナーがへろへろと白玉(全音符)でよろけながら出てくると愕然とするし、突然16分音符や32分音符を脈絡なくフレーズにもまとめ上げられずに吹きだすと何も考えていないのではないかと思うが、コルトレーンだからそう思うのであって後にオーネットやチェリーと共演する(ロサンゼルス時代から親交もあった)デューイ・レッドマン(テナーサックス/1931-2006)なら許されるのではないか。コルトレーンの演奏が偶然レッドマンの芸風を先取りしたものだとしたら、コルトレーンのオーネット解釈はコルトレーンとしては迷走でも音楽的にはありではないか。しかもこのアルバムのB1はコルトレーンのソプラノサックス初録音のみならず、ソプラノサックスから新たなジャズのホーン・スタイルを引き出そうとする姿勢が端緒からあったことをかろうじて示している価値があるし、何よりコルトレーンにとって完全にピアノレスでアルバム1枚を通したのは急逝5か月前(歿後発表)の『Interstellar Space』(1967年2月録音)しかないが、あれもコルトレーンの最終クインテットのドラマー、ラシッド・アリとのテナー/ドラムス・デュオという特殊なアルバムだった。トランペット(コルネットだが)、テナー、ベース、ドラムスというピアノレス・カルテット編成のアルバムは実態はゲスト参加作とはいえコルトレーンにはこれしかない。ベースとドラムスのみのスカスカのバックでコルトレーンをたっぷり聴ける楽しみもこのアルバムにはある。それでいいじゃないか、というのがこの作文を書きながら20回あまり『The Avan-Garde』を聴き返した率直な感想で、それ以上何を望めというのだろうか。このアルバムだってコルトレーン没後50周年になろうかという来年まで未発表のままだったら、ジャズ界の話題をさらう大発見になったかもしれないのだ。