映画日記2018年9月23日・24日 /『フランス映画パーフェクトコレクション』の30本(12)

『巴里の空の下セーヌは流れる』Sous le ciel de Paris (Regina Films, 1951)*112min, B/W : 1951年3月28日フランス公開

監督:ジュリアン・デュヴィヴィエ(1896-1967)、主演:ブリジット・オーベール、ジャック・クランシー

・田舎から上京してきた少女ドゥニーズを中心に、パリに住む様々な人間の一日を描く。職場でストライキ中のエルムノー、内気な研修医候補生ジョルジュ、彫刻家のマティアス……、個々が緩やかに結びついていく。

[ 解説 ]「神々の王国」につぐジュリアン・デュヴィヴィエの監督作品(一九五一年)で、デュヴィヴィエの原案を、彼とルネ・ルフェーヴルが脚色、ルフェーヴルが台詞を書いている。更に「神々の王国」のアンリ・ジャンソンがコメンタリイを執筆し「バラ色の人生」のフランソワ・ペリエがこの解説を口述する。撮影は「オルフェ」のニコラ・エイエ、音楽は「宝石館」のジャン・ヴィーネの担当。主題歌となるシャンソンが二曲、『巴里の空の下』は作詞ジャン・ドルジャク、作曲ユベール・ジロオ、『巴里の心臓』は作詞ルネ・ルーゾオ、作曲ジャン・ヴィーネである。出演者は、ブリジット・オーベエル、ジャン・ブロシャール、レイモン・エルマンチエ、ダニエル・イヴェルネル、クリスチアーヌ・レニエ、シルヴィー、ルネ・ブランカール、ポール・フランクール、ジャック・クランシー、ピエール・デタイユ、マリー・フランスら。パリを貫通するセーヌ河区域を中心舞台に、さまざまなパリジャンの織りなす人生図をエピソード風に綴った作品である。そのエピソードは個々に独立した形式をとらず、各々の時間的継起に従って撚り合わされ、全体でパリの二十四時間を描く仕組みになっている。その点これは、パリそのものを主人公としたユナニミスム(合一主義)映画とも言い得るであろう。

[ あらすじ ] 夜明けのパリに、友人のマリー=テレーズ(クリスチアーヌ・レニエ)をたよって南仏からドニーズ(ブリジット・オーベール)が上京して来た。モンマルトルの屋根裏部屋では彫刻家のマチアス(レイモン・エルマンティエ)がモデルを使って奇怪な女の顔を作っていた。彼は変質者で、すでに3人の女を殺していた。マリー=テレーズの家に落ち着いたドニーズは上京のいきさつを物語った。彼女は故郷で知りあったマキシミリアンがパリからよこす熱心な手紙にさそわれたのであった。街に出たドニーズは占女のバルタザール夫人(マルセル・プランス)に運勢を見てもらい、そのすすめに従って宝くじを買った。マキシミリアンとコンコルド広場であったドニーズは彼が飛行機事故で脚を折り障害者になっているのを知ってがっかりした。マリー=テレーズはファッションモデルであるが、恋人の医学生ジョルジュ(ダニエル・イヴェルネル)がまたもや国家試験に落ちそうなので気が気でなかった。マチアスはナイフをふところに4人貝の犠牲者を求めて街に出た。パリに夜が来た。工場にひそんでいたマチアスは通りかかったド二ーズを殺したが警官に追われて逃げ出した。警官の撃った弾丸は折りからストライキが終って家に帰る途中のエルムノー(ジャン・ブロシャール)に命中した。彼を手術したのは落第医学生ジョルジュであった。

――映画はクライマックスの事件が大々的に翌日の朝刊の二大トップ記事に組まれる印刷所のシーンから再びパリの全景を眺め渡すショットで終わります。観客はこの結末にはまったく空いた口がふさがらないので、これがデュヴィヴィエの描こうとした「パリの空の下」かと思うと貧困な内容に終わってしまってこんなはずじゃなかったろうと唖然としますが、公開当時のポスターを見ると抒情的庶民劇っぽい昔のルネ・クレール作品のようなタイトルなのにポスターの絵柄は犯罪スリラーっぽいので、内容のちぐはぐさと混乱がタイトルとポスター絵柄のミスマッチにもすでに予告されていたということです。ナレーションでは「死んでいく者もいれば生きていく者もいる」と言っているのでちゃんとテーマは打ち出しているとは言えますが、この映画では誰を死なせ誰を助けるかで戦後映画らしい酷薄さを意外性にしようとして映画らしい自然な伸びやかさを台無しにしている。デュヴィヴィエは戦時中はハリウッドに亡命し戦後はイギリスを通ってフランス映画界に復帰してきた人ですが、その前後約10年に渡り母国から離れていた期間にデュヴィヴィエにとっても戦後フランスは異国になっていて、観客の映画を観る目の自然な感覚について何か勘違いをしてしまい、たぶん戦後のフランスの観客はこういうのを観たがっているんだろうという見込みに生じた誤算の結果が本作です。しかしかつて'30年代フランス映画の大家だったデュヴィヴィエのこの失敗には憎めないところがあるのも前述した通りで、おのずと表れる粗い大味さといい、本質的には自己革新ではなく時流におもねった(しかもしくじった)軽さといい、デュヴィヴィエらしさは見かけは異色の意欲的失敗作の本作にも確かに感じられるのです。

●9月24日(月)

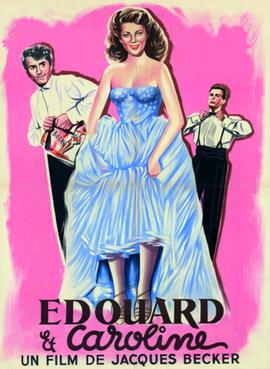

『エドワールとキャロリーヌ』Edouard et Caroline (Union Generale Cinematographique, 1951)*88min, B/W : 1951年4月6日フランス公開

監督:ジャック・ベッケル(1906-1960)、主演:ダニエル・ジェラン、アンヌ・ヴェルノン

・駆け出しのピアニストのエドワールと妻キャロリーヌ。二人は、キャロリーヌの伯父がエドワールのために開いてくれる演奏会に行く準備をするが……。何気ない夫婦喧嘩がコミカルに描かれたラブ・コメディの傑作!

[ 解説 ] パリの片隅に住む若い夫婦が、ピアニストである夫のミニ・コンサートの支度のことで、痴話ゲンカをする様を描くロマンチック・コメディ。監督は「穴」のジャック・ベッケル、脚本はアネット・ワドマン、撮影はロベール・ルフェーヴル、音楽はジャン・ジャック・グリュネンワルドが担当。

[ あらすじ ] パリのアパルトマンに暮らす若い夫妻エドワール(ダニエル・ジェラン)とキャロリーヌ(アンヌ・ヴェルノン)は、口ゲンカもするが睦まじくつつましく暮らしている。ある日、キャロリーヌのお金持ちの叔父ボーシャン(ジャン・ガラン)が、ピアニストであるエドワールを売り出すために、社交界の名士を集めてお披露目会を計画する。当日、キャロリーヌは自分の着ていくドレスのことで頭がいっぱい。そのうちエドワールは一枚しかないタキシードのチョッキが見あたらないと怒りだす。あわててキャロリーヌが探している所に、隣のおばさんがエドワールのピアノを是非聴かせてやって欲しいと親類を伴ってやって来る。時間がないうえにチョッキも見つからないとイライラするエドワールをなだめピアノの前に座らせると、キャロリーヌは叔父の息子アラン(ジャック・フランソワ)に電話。こっそりチョッキを持ってきてくれと頼む。それがバレてさらに怒鳴り散らすエドワールをうまくあしらってアランの所に借りに行かせる。その間彼女は、ファッション誌を開き、最新のモードを研究。古いイブニング・ドレスを今風に裾を短くリフォームする。

――本国フランスでは大ヒット作になったという本作はベッケルの出世作になった第4作『幸福の設計』'47(カンヌ国際映画祭グランプリ「恋愛心理映画賞」受賞、同年は部門別にグランプリ作品4作)、次の『七月のランデヴー』'49(ルイ・デリュック賞受賞)と「パリ市井三部作」として知られることになり、次作の傑作『肉体の冠』'52をまたいで姉妹編『エストラパード街』'53も作られた、代表作や名作というのではないけれどフランス公開当時非常に観客に愛された作品です。ベッケル監督作品は第3作『偽れる装い』'45が昭和24年('49年)2月、『幸福の設計』が昭和25年('50年)2月に日本公開されたもののあまり話題にならなかったので、『肉体の冠』が昭和28年('53年)2月に公開されて評判を呼んでからは新作が日本公開されるようになったものの本作や初期の『赤い手のグッピー』'43はさかのぼった日本公開を見送られ、この2作は平成になってようやく日本公開されました。この映画は若夫婦が、無名ピアニストの夫(ダニエル・ジェラン)のお披露目パーティーを開いてくれた妻(アンヌ・ヴェルノン)の裕福な叔父(ジャン・ガラン)のパーティーに出席しようとして、妻が夫の礼服の古いチョッキを捨てていたのと、妻が自分の古いドレスを流行風に短く段をつけたカットをして着ていこうとしたのが夫婦喧嘩の発端になり、つい夫は妻を平手打ちしてしまい妻はパーティーを欠席すると言い出します。夫は仕方ないので一人でパーティーに出て妻は体調が悪いと言うので、と弁明し、慣れない上流階級の社交界の雰囲気にナーヴァスになりながら姪の夫を売り込みたい叔父の勧めでなんとか1曲演奏して好評を博します。一方妻の従兄(ジャック・フランソワ)は様子を見にアパートを訪ねてキャロリーヌが離婚を決意し実家に帰ろうとしているのに気づき(妻は隠そうとしますが)、とにかくパーティーには出てそのあとちゃんと話しあった方がいいということになります。パーティーの方はエドワールのナーヴァスな様子に叔父を含め大半の客は社交界に不慣れなんだな、くらいにしか見ていないが、亡命貴婦人のフローレンス(エリナ・ラブールデット)やイギリス紳士の実業家スペンサー(ウィリアム・タッブス)、新任給仕の中年ロシア人イゴール(グレゴール・グロモフ)ら少数の人物はエドワールが私生活に悩みがあるんだな、と気づいて気づかいます。パーティーは進み、富豪バーヴィル(ジャン・トゥールー)とその夫人ルーシー(ベティ・ストックフェルド)が先頭に立ってアンコールを求める気配になってきた頃、エドワールは妻が心配なので帰ります、と言い出して叔父を困惑させます。そんなに心配しなくても、と引き留めるムードに、フローレンス夫人は芸術家は繊細だし少しでも奥さまのことが心配なら演奏に手がつかないのは仕方ないですわ、と救いを差し伸べて客一堂は納得しますが、では、とエドワールが去ろうと立ち上がったその時に従兄に連れられた元気なキャロリーヌが到着し、面目を潰されたフローレンス夫人はパーティーを辞去します。キャロリーヌは仕立て直したドレスを客たちに褒められてご機嫌です。叔父も機嫌を直します。イギリス人実業家スペンサーはエドワールの悩みの原因を察し、君は才能あるピアニストだから今後援助したい、困った事があったらいつでも連絡を、とエドワールと名刺を交換します。キャロリーヌが来たのでパーティーはエドワールのアンコール演奏なしに何となく無事に進み、叔父もエドワールに君の売り出しには失敗したな、と漏らしますがお気に入りの姪が社交界の人気者になっているのでまんざらでもありません。パーティーがお開きになり、夫婦はアパートに帰り、そこからこの映画後半1/4におよぶエドワールとキャロリーヌの夫婦喧嘩の決着編になります。

戦後世代の青年俳優ダニエル・ジェランはジャン・ギャバン主演作『狂恋』'46や『面の皮をはげ』'47、『愛情の瞬間』'52などでは嫌なエゴイストの戦後青年という感じで良い印象を受けませんが、マックス・オフュルスの『輪舞』'50や『快楽』'52、本作などでは自然体の好演で、映画俳優は本当に作品次第だなと痛感します。またこの映画の人物描写は鮮やかな一筆描きといった感じで、パーティーに出かける間際にピアノを聴かせてくれと訪ねてくるアパートの隣りのおばさんルロイ夫人(イヴェット・リュカ)とその息子ジュリアン(ジャン・リヴィエール)を始め、キャロリーヌの叔父とその息子の従兄、亡命貴婦人のフローレンス、イギリス人実業家スペンサー、ロシア人給仕イゴール、ブルジョワ富豪のバーヴィル夫妻など突っこんだ描写でなくそれぞれが登場場面で出てきて振る舞うだけで回想場面や過去語りなどなく(エドワールとキャロリーヌの馴れ初めの過去語り、回想などもありません)、映画中盤夫がパーティーに出て妻がアパートに残るとカットバックで双方が描かれますが、これも含めてすべてが現在進行形で進んでいく映画です。こういう風に回想場面や過去語りを入れないのはベッケルが'30年代を通して助監督に就いたジャン・ルノワールの映画の特徴でもあるわけで、ベッケルが最後に助監督を勤めた大スケールの人物絵巻『ゲームの規則』'39(同作の大赤字でルノワールはハリウッドに渡ることになりました)ですら驚くべきことに回想も過去語りもない現在進行形映画だったのですから、ベッケルは良い先生についたのが『ゲームの規則』に較べるまでもなく映画としては小型の『赤い手のグッピー』や本作にも表れています。映画が小品になるほど内容を濃密にしようと使われがちなのが重層的な回想場面や過去語りなのを思うと小品だろうが大作だろうが現在形映画を貫いたルノワールが'30年代フランス映画では本当に特異な作風で、映画についての考えが基本的にまったく同時代のフランス監督と違っていたということで、ベッケルは小型ルノワールかもしれませんがやはりルノワールの周辺から出てベッケルより1歳だけ年長で29歳で夭逝したジャン・ヴィゴの遺作で唯一の長編映画『アタラント号』'34がやはり現在形映画で夫婦喧嘩映画だったのを思うと、ヴィゴが夭逝せず円熟した中年期を迎えたらヴィゴの場合もっと破調で辛辣な映画だったかもしれませんが、それでもいちばん近いのはベッケルだったはずで、この映画はオフュルスみたいに舌を巻くような手品的趣向ではありませんし、同時代に日本公開されていたら「フランスの松竹映画」扱いされていたかもしれず、ホームドラマの松竹ですら戦後は問題作路線の方が話題になっていたくらいですから見かけの保守性の方が日本公開を見送られた理由でしょう。しかし映画の本質的な部分では本作は戦後映画の話題作『肉体の悪魔』などよりずっと古びない新しさを持った作品で、それがこの小佳作を当時意外なフランスでの大ヒット作品にし、ベッケルの代表作ではなくてもベッケルの地味な良さを伝える映画として残っていて、名作力作と言うほどの作品ではないのがかえって感じの良い映画になっているのもまたベッケルらしいという気がします。力作ではないところが良い、というのは資質の良さが素直に表れている良さが出たということで、これと並べると『巴里の空の下~』のデュヴィヴィエの映画的な無理の理由もわかります。