現代詩の起源(20); 小野十三郎の詩(16) / 小野十三郎第4詩集『大阪』(昭和14年)より「一日」「雨季」「動物園」

[ 小野十三郎(1903-1996)、40代前半頃。]

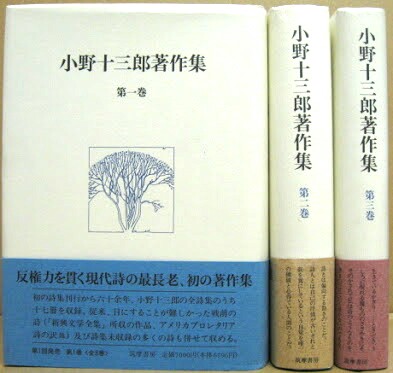

平成2年(1990年)9月・12月・平成3年2月・筑摩書房刊、第一巻所収

昭和14年(1939年)4月16日発行 定価1円

四六判 87頁 角背フランス装 装幀・菊岡久利

一 日

ヌクヌクとそこら中眼障りになるほどなんの変哲もない電柱が立つてゐる。

溝(どぶ)をのぞくと青白いしじみ貝の殻が今朝のまゝ沈んでゐる。

おらんだゲンゲは人間と同じやうによごれてゐる。

四辻の向ふにいつもの山。

往く先々の軒下から夕暮のラヂオが漏れてくる。

スペインのバルセロナから玩具、エヂプトのカイロからマツチ、印度のラングーンから医療器械……オーストラリアの……南洋の……満州国の……

なんと狭いことだ、世界は。

ごろごろごろごろ

砂埃りの中を牛馬はうなだれて帰つてゆく。

空車の上に自らの飼葉槽を一つポツンとのつけて。

雨 季

ごぼつ、ごぼつと時々大きな泡が泛び上る。

どこが路だか川だかわからない。

猫間川は重油の虹を流して一面池のやうに氾濫してゐる。

畳、障子、箪笥、長持、七厘、自転車、何もかも早手廻しに階上に持ち搬ばれ

下はもぬけの空家同然だ。

泥臭いにほひが鼻をつく。

暗い水は満々と床をひたし壁をとほしてゐる。

ふしぎにしんとしてあわてた形跡はない。

奥深く軒をつらねてボロ長家全体が浸つてゐる。

それらは蜿蜿として薄れ陽の中に見えた。

動 物 園

檻の上に藤棚がかぶさり

みごとな房が下つてゐる。

山猫は臥藁(ねわら)の中にうづくまる。

黒豹はコンクリートの擬岩の頂でだるさうにのびてゐる。

時々人々はのぞきこむやうにして悲しい獣の咆哮をまねる。ウオウツ

泉水のあるしづかな小径をゆくと

顔の上にリボンのとれた帽子を伏せて仰向けにベンチに寝てゐる男がゐた。

投げ出された片一方の脚のゲートルがほどけて砂の上にだらりとたれてゐる。

皮膚病に羅つた類人猿。

脱皮する重い重い錦蛇。

やつらもいまは眠つてゐる。

まん中に黒い芯のある夏雲は公園の上にどぎつく反射し

埃つぽい樹々の間で小鳥たちが啼いてゐる。

*

今回の3編は前回ご紹介した「古い春」「焚火」「戸籍」に続く『詩集大阪』の巻頭から15番目の詩編「冬の夜の詩」を挟んだ16~18番目の詩編で、全35編の『詩集大阪』もここで半ばに達したことになります。この3編も日常生活から詠まれた生活詩で、ごく日常的(「雨季」の床上浸水を日常的と言うのも何ですが、詩のあり方としてはこれも日常のひと駒です)な情景を切り取って詩に仕上げた手腕の確かさをうかがえる3編です。『詩集大阪』では小野の詩法は巻頭の特徴的なイマジネーションによる叙景詩のみならずこうした一見日常的な詩にもおよんでいると実感される現実把握の手応えからも感じられ、これらはいずれもさりげない詩編ですがかつての小野には書き得なかったもので、叙景詩の足元にはこうした詩が小野の詩を堅固に支えていたと言うべきでしょう。

平成2年(1990年)9月・12月・平成3年2月・筑摩書房刊、第一巻所収

昭和14年(1939年)4月16日発行 定価1円

四六判 87頁 角背フランス装 装幀・菊岡久利

一 日

ヌクヌクとそこら中眼障りになるほどなんの変哲もない電柱が立つてゐる。

溝(どぶ)をのぞくと青白いしじみ貝の殻が今朝のまゝ沈んでゐる。

おらんだゲンゲは人間と同じやうによごれてゐる。

四辻の向ふにいつもの山。

往く先々の軒下から夕暮のラヂオが漏れてくる。

スペインのバルセロナから玩具、エヂプトのカイロからマツチ、印度のラングーンから医療器械……オーストラリアの……南洋の……満州国の……

なんと狭いことだ、世界は。

ごろごろごろごろ

砂埃りの中を牛馬はうなだれて帰つてゆく。

空車の上に自らの飼葉槽を一つポツンとのつけて。

雨 季

ごぼつ、ごぼつと時々大きな泡が泛び上る。

どこが路だか川だかわからない。

猫間川は重油の虹を流して一面池のやうに氾濫してゐる。

畳、障子、箪笥、長持、七厘、自転車、何もかも早手廻しに階上に持ち搬ばれ

下はもぬけの空家同然だ。

泥臭いにほひが鼻をつく。

暗い水は満々と床をひたし壁をとほしてゐる。

ふしぎにしんとしてあわてた形跡はない。

奥深く軒をつらねてボロ長家全体が浸つてゐる。

それらは蜿蜿として薄れ陽の中に見えた。

動 物 園

檻の上に藤棚がかぶさり

みごとな房が下つてゐる。

山猫は臥藁(ねわら)の中にうづくまる。

黒豹はコンクリートの擬岩の頂でだるさうにのびてゐる。

時々人々はのぞきこむやうにして悲しい獣の咆哮をまねる。ウオウツ

泉水のあるしづかな小径をゆくと

顔の上にリボンのとれた帽子を伏せて仰向けにベンチに寝てゐる男がゐた。

投げ出された片一方の脚のゲートルがほどけて砂の上にだらりとたれてゐる。

皮膚病に羅つた類人猿。

脱皮する重い重い錦蛇。

やつらもいまは眠つてゐる。

まん中に黒い芯のある夏雲は公園の上にどぎつく反射し

埃つぽい樹々の間で小鳥たちが啼いてゐる。

*

今回の3編は前回ご紹介した「古い春」「焚火」「戸籍」に続く『詩集大阪』の巻頭から15番目の詩編「冬の夜の詩」を挟んだ16~18番目の詩編で、全35編の『詩集大阪』もここで半ばに達したことになります。この3編も日常生活から詠まれた生活詩で、ごく日常的(「雨季」の床上浸水を日常的と言うのも何ですが、詩のあり方としてはこれも日常のひと駒です)な情景を切り取って詩に仕上げた手腕の確かさをうかがえる3編です。『詩集大阪』では小野の詩法は巻頭の特徴的なイマジネーションによる叙景詩のみならずこうした一見日常的な詩にもおよんでいると実感される現実把握の手応えからも感じられ、これらはいずれもさりげない詩編ですがかつての小野には書き得なかったもので、叙景詩の足元にはこうした詩が小野の詩を堅固に支えていたと言うべきでしょう。