再びアベさんとの会話

「K先生もそうおっしゃってましたか」

と、訪問看護のアベさん。「それは一時的に深酒になったり、買い物して気をまぎらわせたりしますよ。病気じゃない人でもそうですよ。ぼくだって」

「問題ないでしょうか」

「お酒も普段に戻って、もう胃の痛みもないんでしょう?お金も、家賃と食費はきっちり分けてあるし」

「公共料金も済ませてあります」

「それで残りの金額を計算して、趣味の買い物をしているんだから、大丈夫ですよ」

「保存食も今月分は買ってあります。品切れのパック・ライス、注文して買いに行ったら個数限定の特売日で、予算の二割引きで買えました」

アベさんの訪問看護ステーションはデイケアも兼ねていて、生活保護の人も多いが、去年は肉親の告別式・葬儀に招かれなかった人も数人いたという。先週それを話さなかったのは、アベさん自身が忘れていたのだろう。

「実家のほうの事情は忖度しないことにしています。考えても仕方ないことですから」

「達観みたいなものですか?」

「達観ではないですね。そんなことにとらわれたくないんです」

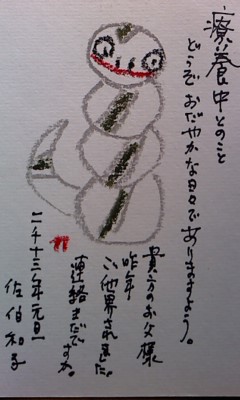

だが伯母の年賀状。常識的にはおかしい。伯母は昭和10年生まれで今年78歳。ぼくが伯母に年賀状を出したのは知らなかったからとはいえ、伯母から賀状で返す(表に年賀とはなかったが、ヘビの絵手紙だ)のは確かに変だし、それが最初の、しかも間接的な訃報になって精神疾患の人間には危機的な状態を招きかねなかった、というのも事実だ。だが幸いぼくは受け止めることができたし、もう父のこと、実家のことは気にかけなくていいのだ、という解放感すらあった。

年賀状のやりとりしかなく、会ったのも15年前のぼくの結婚式が最後だが、離婚しようが前科者になろうが精神障害者になろうが生活保護だろうが伯母にはぼくはぼくなので-それとまあ、うちの父方には世間離れしたところがあり、慣習を気にせず思った通りのことをして平気な性格は伯母にもぼくにもある。だから伯母はいつも通りにしただけで、それはぼくが甥っ子だからだし、知らせを受けても自分なりの受け止めかたをするだろう、と考えたのだろう。

燃やすか?それはできない。ぼくは引退したとはいえ文筆家だったし、無にすることで却って未だに実家からの知らせがないことが心のしこりになるだろう。