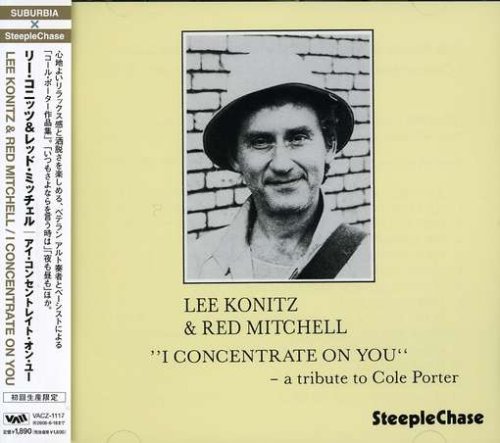

ベーシストはコニッツと同年輩のレッド・ミッチェルで、キャリアも同格。ロサンゼルスではミンガスとタメを張るバップ・ベーシストで、スコット・ラファロもチャーリー・ヘイデンもおれの弟子、と公言してはばからない白人ベースの巨匠。ミンガスとおなじくピアノと作曲も堪能で、歌もうまい。60年代末からはコペンハーゲンに移住しており、74年夏にヨーロッパ各地のジャズ祭を巡業したコニッツがデンマークに立ち寄った時にスタジオ録音されたデュオ・セッションがこのアルバムになる。

(このツアーで録音されたライヴ・アルバムを聴くと現地のピアノ・トリオと共演したコニッツの演奏はまるでフィル・ウッズ&ヨーロピアン・リズム・マシーンのようにパワフルで、このデュオ・アルバムと同一奏者とは思われない。こうした多面性をなかなか統一できないところに、コニッツの演奏の出来・不出来の大きさが反映していると思われる)。

「スウィート・アンド・ラヴリー」が佳作になったのは、やはりチャーリー・ヘイデンがオーネット・コールマンの番頭だからこそに違いなく、コニッツとオーネットはスタイルこそ異なるが非バップ的でアンチ・マチズム的アプローチでは共通していた。パーカーはアルトをテナーのように吹いたが、アルトをアルトらしく吹いたのがコニッツやオーネットだった。

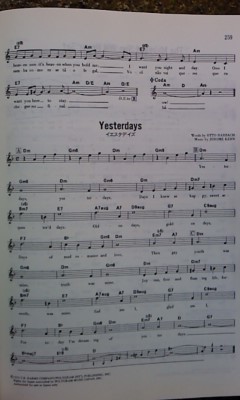

ぼくとKがアルト&ベースのデュオ練習中に発表された「スウィート・アンド・ラヴリー」は、まるでぼくとKの狙っていた線をやられてしまっていた。ぼくたちは「アイ・コンセントレイト~」の発展型を狙っていたのだ。コニッツとオーネット、ミッチェルとヘイデンのブレンド。特に『イエスタデイズ』には。