映画日記2017年8月27日~28日/ヘンリー・ハサウェイ(1898-1985)の西部劇(前)

ヘンリー・ハサウェイ(1898-1985)という映画監督は多作なうえに手がけたジャンルも広く、ジャンル別に代表作を選ぶと題材や手法、俳優にも相当目のつけどころも早く、仕上がりも鮮やかな作品が上がるにもかかわらず、得意分野一筋の映画監督の作品に較べると穏健で物足りなく見えます。ジョン・フォードやハワード・ホークスより数歳年少で、ヒッチコックより1歳年長のハサウェイはサイレント時代にデミルの『十誡』、ニブロの『ベン・ハー』などに助監督として就き、トーキー時代の1932年に初監督作品『砂漠の遺産』で一本立ちしました(フォード、ホークス、ヒッチコックはサイレント時代に既に監督デビューしています)。これはパラマウント社の2本立て用作品で、第11作の初長編『ベンガルの槍騎兵』'35(ゲイリー・クーパー主演)まで2本立て用作品が続きます。ただし特筆されるのは『砂漠の遺産』が西部劇を代表する俳優ランドルフ・スコットの初主演作で、ハサウェイは続く『白馬王国』1932、『轟く天地』1933、『燃ゆる山道』1933、『森の男』1933、『最後の一人まで』1933、『国境の狼群』1934とスコット初期の主演作8作を監督しており、これらはすべて大衆ウェスタン作家ゼイン・グレイ作品を原作としていることから一連のシリーズとして'50年代後期のバット・ベティカー監督作品の「ラノウン・サイクル」7連作と対をなすスコット初期代表作になりました。「ラノウン・サイクル」同様「ゼイン・グレイ」ものはどれも同じような設定とストーリーですが、長さを制限されているため異様にテンポが早く畳みかけるような演出のドライさに魅力があります。フォード的な題材をホークス的なスピード感でこなしている観もありますが、監督デビュー1、2年目でこれだけ決まった作品を物したのは後発デビューならではの強みでしょうか。今回の4本はいずれもランドルフ・スコット主演の「ゼイン・グレイ」もので、出来は後になるほど良くなります。傑作というような作品はありませんが、西部劇映画史上に重要な位置を占めるものとされています。ランドルフ・スコットという西部劇俳優もそうですが、ハサウェイという監督も出るべくして世に出た映画監督という感じを抱かせます。

●8月27日(日)

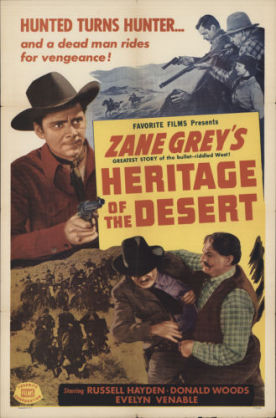

『砂漠の遺産』Heritage of the Desert (When the West Was Young) (アメリカ/パラマウント'32)*56min, B/W, Standard

『轟く天地』The Thundering Herd (Buffalo Stampedo) (アメリカ/パラマウント'33)*57min, B/W, Standard

●8月28日(月)

『森の男』Man of the Forest (アメリカ/パラマウント'33)*61min, B/W, Standard

『最後の一人まで』To the Last Man (アメリカ/パラマウント'33)*74min, B/W, Standard

●8月27日(日)

『砂漠の遺産』Heritage of the Desert (When the West Was Young) (アメリカ/パラマウント'32)*56min, B/W, Standard

『轟く天地』The Thundering Herd (Buffalo Stampedo) (アメリカ/パラマウント'33)*57min, B/W, Standard

●8月28日(月)

『森の男』Man of the Forest (アメリカ/パラマウント'33)*61min, B/W, Standard

『最後の一人まで』To the Last Man (アメリカ/パラマウント'33)*74min, B/W, Standard