映画日記2018年3月26日~28日/エルンスト・ルビッチ(1892-1947)のハリウッド作品(2)'30年代から3作

「見るたびに、気分がうきうきする。

見るたびに、笑いが噛み殺せなくなる。

ルビッチの映画はほとんどみなそうだが、『君とひととき』('32)の楽しさは格別だ。色っぽくて、無節操で、大胆で、おかしくて、エレガントで、なんともいえず罪作りで……お子供衆にはわからなくてよろしい。田吾作どんもずっと首をかしげていたまえ。(下略)」

文 : 芝山幹郎(映画評論家)と文末にあるこの解説の書き出しが近年の日本のルビッチの人気のあり方なら、戦前多くの観客や映画人が楽しんでいたルビッチ像からずいぶんかけ離れた、ルビッチをわかるおれって偉いみたいな傲慢な映画マニア(「映画評論家」)の支持に人気が変化したとすれば大変残念な気がします。ルビッチに限らず何かの創作をわかる・わからないで他人を子供、田舎者呼ばわりするほど幼稚で自惚れた態度はなく、そういう人の文章は自分の嗜好の自慢のために映画をダシにしているのですから批評と呼べるものではないでしょう。評論家ではなく単なる映画プロモーターです。こうしたダシに使われやすい映画であるところにルビッチはジャック・タチや、まるで傾向は異なりますがカール・Th・ドライヤー、ジャン・ルノワール、ロベール・ブレッソンらとともに虚栄心に満ちた自称マニアを集めやすい弱みがあり、先の引用文の筆者に対しては、むしろ子供や田舎者(田舎者でない人間とはどういうものか知りたいものです)の目でルビッチ映画を(に限らず、どんな映画でも虚栄心を混えず)観てみたいと思います。今回は手元にある映像ソフト3点から選んだので必ずしも'30年代のルビッチ映画のベスト作品とは言えず『陽気な中尉さん』'31、『極楽特急』'32、『私の殺した男』'32、『生活の設計』'33、『天使』'37、『青髭八人目の妻』'38などは『君とひととき』『メリイ・ウィドウ』より好きな作品です。上映会などで観る機会がなかったので『君とひととき』『メリイ・ウィドウ』はDVDで買って持っているので、この2作を観直す理由はそれだけですが、どちらもアカデミー賞候補作に上げられ世評は高かったものでルビッチ'30年代の代表作に数えてもいいものです。しかし上記の作品群(ずいぶん前に観たきりですが)に較べるとルビッチ作品としては水準作かなという気がします。極めつけは『ニノチカ』で、ルビッチ'30年代を締めくくるにふさわしい名作で、戦中作品なので日本では戦後のルビッチ沒後直後の公開になり、ルビッチの遺作として戦前からの観客にしみじみとした感動を与えたというのもわかる逸品です。今回も抜粋映像のリンク、スチール写真を添えてご紹介します。

●3月26日(月)

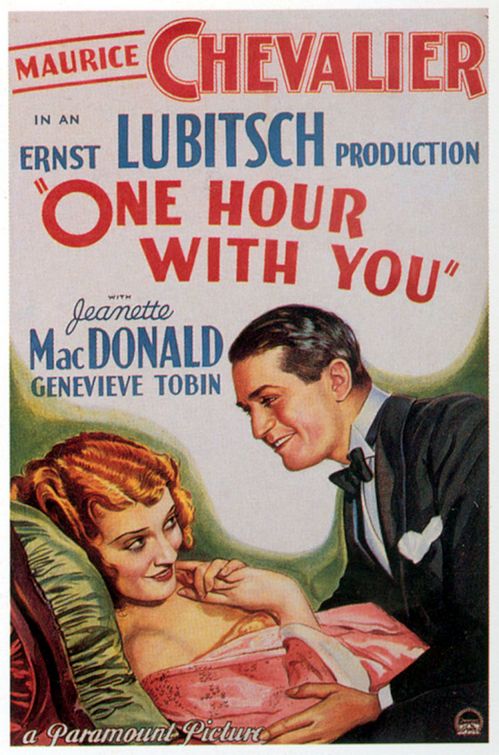

『君とひととき』One Hour with You (Paramount, 1932)*80min, B/W、日本公開昭和6年('32年)6月; https://youtu.be/A24V9FPnsJs (Extract)

○あらすじ(同上) パリっ子の粋なお医者さんアンドレ・ベルティエ(モーリス・シュヴァリエ)は美しい奥さんコレット(ジャネット・マクドナルド)をもちろん愛している。そして至極仲睦まじく円満に暮らしているのである。ところがある日アンドレはタクシーの中で美しい夫人と偶然知り合いになった。その夫人と言うのは彼の愛妻コレットの親友ミッチ(ジュヌヴィエーヴ・トバン)であることが判った。ミッチは親友のご亭主がお金持ちのお医者さんで女には特別親切な男であることを知り、親友のご亭主の親友になることを決心し、直ちに病気になることにして往診を電話で乞うた。コレットは事情は知らず早く見舞ってくれと夫に頼んだ。ミッチの夫オリヴィエ教授(ローランド・ヤング)は変人で何が気に入らぬか奥さんを離別しようと思って、何か口実を求めて私立探偵(リチャード・カール)を雇って妻の行動を監視させている。コレットはある晩夜会を催し、夫とミッチとを並ばせる心算と名札を置いたが、アンドレはミッチに危険を感じていた矢先なのでマルテル嬢(ジョセフィン・ダン)の名札と置き換えた。コレットは晩餐の席上で夫とマルテル嬢が並んでいるので夫が嬢に気があるのだと勘違いをする。ミッチは食後アンドレを庭園に誘い出してネクタイを解いてやる。アンドレがそれをマルテル嬢に結んでもらうと、偶然コレットが見つけて怒る。アンドレは濡衣を着せられて憤慨しミッチを医者としてでなく訪問する。アドルフ(チャールズ・ラグルズ)という変挺な男はコレットの美貌にフラフラとなって室に入り込み彼女に接吻する。がその後アンドレとコレットは仲直りが出来たのに引かえミッチはついに教授の許を家出してしまう。教授はアンドレに妻を離婚するにつき彼を情夫として法廷に持ち出すことを告げる。コレットは夫がミッチの情人となっていることを知り悲観しまた憤慨する。そして彼女にもアドルフという恋人があると告白するがアンドレは信じない。そこへ偶然アドルフが入って来て仰天して帰ろうとするとコレットが首っ玉にかじりつく。か直ぐにアドルフを追い返して、夫婦双方とも罪があるから一緒に結婚生活を固めて行こうと申し込む。そこでアンドレは安堵の胸をなでおろした。

しかも『結婚哲学』の面白さは隠し事が隠し事を重ねるはめになり、どんどん誤解がこじれていく皮肉な、しかし浮気でなくても誰にでも身に覚えのあるような人間関係のもつれにあり、それをルビッチは最小限の字幕で観客の想像力に委ねて描ききっていました。具体的な台詞のやりとりは俳優の演技からくみとるしかありませんが、どんな苦しまぎれの言い訳をして半信半疑にしか受け取られず、しかし口にした以上は後には引けず言い張っているか、そうしたことは台詞字幕を極端に排した映像ですら雄弁に観客に伝えることができたのです。ミュージカル・リメイクの本作はそれが登場人物ひとりになった時の台詞を歌詞にした歌でやってしまっています。本作を最初からこういう作品だと思って観るにはモノローグを歌にしたミュージカル映画として違和感はないのですが、『結婚哲学』のリメイクとなると改悪としか言いようがないのは本作は物語の絵解きをぜんぶ歌であからさまにしてしまって、『結婚哲学』では口にしていることと本心がばらばらなのが映像だけで伝わってくるのが面白さになっていたのに、本作ではルビッチ本人が自分の持ち味の良さを殺してしまうような作りにしてしまった。これはミュージカル・リメイクというパラマウント社の会社企画がまず第一だったと受け取るべきでしょう。その限りではよくできたミュージカル艶笑喜劇映画です。ただし前作でアドルフ・マンジューが演じた策謀家の夫役、また前作のフローレンス・ヴィダーに迫る主人公の夫の同僚役が『結婚哲学』では魅力的なワル役または魅力的な負け犬役キャラクターだったのに、本作では浮気妻の策謀家の夫も主人公の妻に迫る男も無愛想で陰険な、魅力のない人物にしか描かれていません。シュヴァリエとマクドナルドが主演なのだから引き立て役などどうでもいいかとは言えず、『結婚哲学』ではそうした引き立て役も生き生きと描かれていたのが作品をより充実したものにしていました。ミュージカル場面がてんこ盛りなのにサイレントの『結婚哲学』より本作の方が短くなっているのは主役夫婦以外の描きこみが大幅に削られたからで、はっきり言って本作では浮気妻の夫や主人公の妻に迫る男はドラマ上ほとんど不要です。ルビッチが当初キューカーに預けた題材を結局ルビッチ自身によるセルフ・リメイクにしたのは、撮り始めてみたらこの題材はミュージカル・リメイクでは『結婚哲学』の改悪にしかならない、と気づいたからではないでしょうか。新人監督がそれをやるのはキャリアにとって致命的ですが、ルビッチ自身によるリメイクなら本作は本作なりに、仮に『結婚哲学』と比較されてもミュージカル・リメイクだからで済みます。何もキューカーに対する思いやりや打算というよりも、プロデューサーとしての判断から『結婚哲学』の監督自身によるリメイクとして世に送る方が妥当だろうと考えたと思われるので、サイレント作品の成功作を上手くトーキー版リメイクにする難しさが、元のサイレント版が素晴らしい出来だけになおさら改作が容易ではなかった事情に感じられます。それでもアカデミー賞作品賞ノミネート作品なのですからシュヴァリエ&マクドナルドのミュージカル・コメディ映画がいかに時代に求められ、業界受けも良かったかがうかがえます。はたしてキューカー作品として完成されていたら同等の好評を得られたか、これはプロデューサーのルビッチの判断が吉と出たのではないでしょうか。

●3月27日(火)

『メリイ・ウィドウ』The Merry Widow (MGM, 1934)*98min, B/W、日本公開昭和10年(35年)5月; https://youtu.be/qL8BRH2N0Mc (Trailer)

○あらすじ(同上) 虫眼鏡で探さねば判らぬようなヨーロッパの小国マーショヴィア公国のダニロ大尉(モーリス・シュヴァリエ)は銘打ての色事師を以て自認していたが、その国の富のなかば以上を所有する寡婦マダム・ソニア(ジャネット・マクドナルド)にだけは綺麗に肘鉄を食らった。ソニアはしかし内心ダニロに心を引かれていたのでダニロがあまりあっさりあきらめてしまったことが憂鬱だった。その憂鬱が積もって彼女は国を出てパリに去った。マーショヴィアを背負う大富豪と知ってソニアの周囲には求婚者が雲集した。万一彼女が外国人と結婚してその富を国から引き上げたらマーショヴィア国は破産である。種々協議の結果密かに特使をパリに送ってマダム・ソニアに求婚させ首尾よく彼女を本国へ連れ戻す事に決定、その特使の白羽の矢は見事ダニロ大尉に当たった。ダニロはパリに到着すると早速馴染みのカフェ・マキシムを訪れて一夜の歌を画したが、そこで彼は初対面のフィフィという女にぞっこん惚れ込んでしまった。一方マーショヴィア大使館ではダニロとソニアの対面を策する大夜会が企てられその席上で無理矢理2人の婚約を発表する段取りになっていた。国の風習で寡婦は決して人前でヴェールを脱がないのでダニロは未だマダム・ソニアの顔を知らなかったが会ってみるとこれは実は昨夜お忍びでマキシムへ来て自分が惚れたフィフィである事を発見して驚いた。しかし時既に遅くダニロがマキシムで身の重任を女どもに打ち明けてしまった事がパリ中は勿論、本国にまでつまりソニアの耳にも入ったので彼女は怒ってダニロの求婚を拒んだ。ダニロは反逆罪で即刻召還され軍法会議にかけられ自ら有罪を主張して牢獄につながれた。憎さ余って可愛さ百倍のマダム・ソニアは彼を慰めようと密かに牢舎を見舞ったが、驚いた事には彼と同じ監房に自分も監禁されてしまった。それはしかし嬉しい監禁だった。なぜなら、2人の上に下った処刑命令は終身結婚刑だったから。

前年にナチス政権が発足していますから本作発表の'34年にはルビッチは事実上自発的亡命者と見なされていたでしょうし、本人もそれは気づいていたはずで、『メリイ・ウィドウ』発表後3年のブランクは親族のアメリカ招聘を含む私生活上の要件のためにも必要だったでしょう。本作をMGMと組んで製作したのもMGMの宣伝力とヒットの確実性を狙って予期していたドイツ市民権剥奪に備えるためだったと考えられ、この処世術の巧さと映画監督としての首尾一貫性には驚嘆します。本作はただふざけたオペレッタ映画ではなく、ヒットによる収益と監督一時休業のため一世一代の勝負作ですらあったと思われるのです。『ラヴ・パレイド』がトーキー時代にも生き残る監督になれるかを賭けた作品なら本作はルビッチの実生活の重大事をまかなうための作品です。『君とひととき』とは気迫が違って本気でヒットを狙った時のルビッチのすごみが実にどうでもいいような、原作自体が文学性がどうのこうのという代物ではない軽音楽劇ですから話が下らないのは特に問題ではなくて、ルビッチとしては人気の題材をいかに客が客を呼ぶ面白い映画に仕上げるかだけが本作の課題だったということになりますが、『ラヴ・パレイド』以上に国籍不明で時代も不明なら政治体制もよくわからない(一応王政らしいが皇帝陛下は皇后の尻に敷かれて国家財政は万年赤字で何で成り立っているのかよくわからないヨーロッパ内陸の小国)、内陸国なのは冒頭のヨーロッパ地図と虫眼鏡の映像で示されているから農林水産業はほぼ望めなくて輸出入産業するほどの資源もないらしく観光産業くらいしか外貨獲得手段のない国、と映画を観ている最中も変な感じなのですが観終えて考えてみるとおよそカジノや国際銀行、もしくは宗教総本山でもないと国として成り立たないような何にもない国です。架空のヨーロッパ小国を創造してしまった映画にはマッケリーのマルクス兄弟映画の大傑作でマルクス兄弟パラマウント時代最終作『我輩はカモである』'33がありますが、あれが不思議の国映画としてマッケリーの腕前とマルクス兄弟で成り立っていたように本作『メリイ・ウィドウ』はシュヴァリエ&マクドナルドを使ったルビッチ版『我輩はカモである』とも言えて、国家財政を握る大富豪未亡人をたらしこむ映画という設定まで同じです。これは『我輩はカモである』がレハールの「メリー・ウィドウ」を下敷きにしていることから偶然生じた類似だと思いますが、この偶然は単なる偶然ではないでしょう。それは本作と『我輩はカモである』を同種の作品として並べて観ればおわかりいただけると思います。

●3月28日(水)

『ニノチカ』Ninotchka (MGM, 1939)*111min, B/W、日本公開昭和24年(49年)11月8日; https://youtu.be/mP3GmdopSiM (Trailer)

○あらすじ(同上) 今は昔、サイレンが空襲警報の意味でなく、専ら美人の意味であった頃のこと。第何次かの5ヵ年計画進行中のソヴィエト連邦商務局から、3人の使節ラツイニン(ベラ・ルゴシ)、イラノフ(シグ・ルーマン)、ブルジアノフ(フェリックス・ブレサート)がパリへ派遣された。初めて見るブルジョア国の贅沢さに肝を潰したが、ソ連が帝政貴族連から没収した貴金属類売却の使命を果たしに取り掛かった。これを知ったのがホテルボーイになっている、かつてのスヴァナ伯爵夫人(アイナ・クレア)の侍僕だったラコーニン(グレゴリー・ゲイ)である。彼の注進で宝石奪還を謀る伯爵夫人は、愛人のレオン(メルヴィン・ダグラス)に一切を任せた。レオンは3使節をまるめ込み、軟化させてしまった。この状報にソ連本国では、特別全権使節を派遣したるこれが赤ん坊の時から共産主義をたたき込まれた模範党員ニノチカ(グレタ・ガルボ)なる女史である。早速軟化した3姿勢使節をしめあげ、宝石の処分に掛かった。その夜、レオンは妙な美人に街頭でトンチンカンな質問を受け、笑いを忘れたかにこりともしない彼女に興味を持った。エッフェル塔に案内すると、彼女は1146段の階段を一気に上って涼しい顔をしているのでいよいよ興味を持ち、彼女を自分のアパートに伴い、女たらしの天才を発揮して、名も知らぬこの美人とキッスを交した。そのラブシーンの最中、ブルジアノフから電話が掛かり、彼は初めて女がニノチカであることを知った。使命は重大だが、資本主義国のブルジョア生活の楽しさ、レオンとのキッスをニノチカは忘れかねた。レオンも宝石争奪戦の敵ではあるが、1女性としてのニノチカを熱愛するに至った。それを知った伯爵夫人は、ニノチカがパーティで泥酔した夜、ラコーニンに宝石を盗ませた上、翌朝ニノチカを訪ね、レオンから手を引けば宝石を返すと申し出た。使命に覚めたニノチカは、その申し出を受諾し、急ぎ宝石を処分して、同志3名を伴いモスクワへ帰った。ニノチカはパリと恋の思出に眠られぬ夜もあったが、続5ヵ年計画の遂行に献身した。ある日ニノチカは商務長官に呼ばれ、かつて彼女と共にパリへ行った3人を、毛皮売りにイスタンプールへ派遣したが、またもや任務を怠っているから監督に行けと任命された彼女がイスタンプールに着くと正装した3人が待っていた。3人共ソ連を亡命してこの地に料理店を開いているのである。あ然としてニノチカの前にレオンが現れた。あなたが僕のものにならないなら、あなたが僕のものになるまで、世界中のソ連商務館を料理店にしてしまうつもりだとレオンは言った。それを聞くと、今はやむなしとニノチカはレオンの胸に抱かれた。

本作はMGMの大スターのガルボが初めて笑うシーンのある映画として「Garbo Laughs」というキャッチコピーで大ヒットした映画として知られていますが、実は喜劇映画ではなくても笑うシーンのある作品はこれ以前にもあったそうです。しかしガルボの映画はほとんど悲劇作品ばかりなのでガルボというとスウェーデン出身女優らしい憂いをおびた表情が浮かんでくるのも事実です。このキャッチコピーはガルボ初のトーキー主演作『アンナ・クリスティ』'30の「Garbo Talks!」のキャッチコピーに由来し、同作はガルボ本人の声が初めて聞けるという話題性だけで'30年度の興行収入No.1の大ヒットになった作品でした。本作はソヴィエト使節の三人組始めその上司役のガルボ、また帰国してからのソヴィエト暮らしの描き方などアメリカ人がおもしろ可笑しくカリカチュアしたソヴィエト人像が描かれていて、それが資本主義国から見た門切り型の共産主義国家像なのでアカデミー賞の原案賞と脚本賞にノミネートされ、またガルボのコメディエンヌ演技など設定そのものが冗談みたいなものなので好評を呼んでやはりアカデミー賞女優賞ノミネートとアメリカ人のツボを突いたソヴィエト人ネタのジョークの集大成みたいな映画でもあります。本作当時は第二次世界大戦後の冷戦時代は予想されなかったでしょうが、第何次5か年計画ネタがくり返されるように戦前の世界的経済恐慌の引き金になったソヴィエトの輸出入経済政策が多くのアメリカ人の恨みになっており、それに続くソヴィエト国内経済の失策がざまあみろと思われていた時代であり、そうしたソヴィエト風刺と恋愛ロマンス・コメディを上手く組み合わせたのがルビッチにしては非常に狙いがわかりやすい作品に仕上がっており、そうした他愛ない政治的ジョークを抜きにしても絶世の美人女優グレタ・ガルボが大笑いするという趣向だけでも観客を惹きつけた映画です。グレタ・ガルボ(1905-1990)の引退は1941年、きっぱり女優業から退いて公けの場所には二度と現れなかった女優ですから本作の頃には引退の時期を考えていたでしょう。'20年代後半~'30年代のMGMを支えた大スターですからガルボというとシリアスな悲劇ロマンスというイメージが15年あまり強固に守られていて、しかも私生活は一切秘密で「神聖ガルボ帝国」とすら呼ばれた女優、トーキー作品で初めて肉声を聞かせただけで話題になった女優、そういう戦前アメリカ映画界最大の映画会社の最大の大物女優が大衆食堂で笑い転げる演技を披露したのですから映画公開時はもちろんガルボの引退後復帰説、目撃談だけで芸能ニュースになるたびアメリカの映画観客が思い出すのは一連の代表的悲劇ロマンス映画よりも『ニノチカ』の人間味あふれるガルボの方になっていったという逆転現象が起こったようです。本作がルビッチ作品としてもガルボ出演作品としても、アメリカ議会図書館選定アメリカ国立フィルム登録簿施行2年目に真っ先に選出されたのが、本作の人気そのものが表す文化財的価値ということになるでしょう。つまり本作を楽しむアメリカ人観客は'26年以来のガルボ映画ほとんどに親しみ、ガルボ人気全盛の時代の思い出を本作に重ねているわけで、本作はまたビリー・ワイルダーの脚本家出世作でもあります(ワイルダー作品『サンセット大通り』'50は'89年にアメリカ国立フィルム登録簿施行第1回の25本に選出されています)。本作は先に触れたようにルビッチ作品としては喜劇映画としての狙いが明快すぎてルビッチの典型的な作品とは言えませんし喜劇としても底の浅い風刺的要素がある。しかしガルボの笑顔や鏡に向かって変なお釜帽をかぶってうっとりする場面幸福感に満ちたシーンや、帰国後にパリの思い出を部下たちと語ってしんみりするペーソス漂う場面もある(短縮テレビ放映版では全部カットされていましたが)。ルビッチの真価は『結婚哲学』や『ラヴ・パレイド』『メリイ・ウィドウ』、『桃色の店 (街角)』や『生きるべきか死ぬべきか』にあるでしょう。しかし幅広い大衆性ではこれです。映画には作り手の意図を越えて長く愛され続ける作品がある。本作はそれです。これは内容がくだらなかろうと他愛なかろうと時代性を強く反映していて今やノスタルジックな興味から観られるものになっていようと構わないので、後世にはそうなることもルビッチは見通していたような気がします。