現代詩の起源(19); 八木重吉遺稿詩集『貧しき信徒』昭和3年刊(vi)詩集『貧しき信徒』/ 詩集編纂の成立過程比較(1)

[ 八木重吉(1898-1927)大正13年=1924年5月26日、長女桃子満1歳の誕生日に。重吉26歳、妻とみ子19歳 ]

八木重吉の2冊の詩集が読者に与える印象の違いも上記の理由によると考えられ、具体的な発表を目的とせずに書かれ、創作期間も3年間に渡る『秋の瞳』収録詩編に対して、『貧しき信徒』収録詩編は自発的な創作ではあるにしても発表のあてがあって書かれ、詩集刊行に先立って各種の同人詩誌に発表されたものであることです。ただし詩集『秋の瞳』でも小詩集に下書きがなく、直接詩集刊行に当たって書き下ろされたと推定できるのが、小詩集に相当する初稿が見出せない、八木重吉自身による「序」と初稿不詳の20編です。これら詩集書き下ろしと推定される20編は短いものほど成功していると思え、詩集の中でも傑出していると思われる八木ならではの箴言詩的な作風の詩編群、

無造作な くも、

あのくものあたりへ 死にたい

(「無造作な 雲」全行)

このかなしみを

ひとつに 統(す)ぶる 力(ちから)はないか

(「かなしみ」全行)

死 と 珠 と

また おもふべき 今日が きた

(「死と珠(たま)」全行)

あき空を はとが とぶ、

それでよい

それで いいのだ

(「鳩が飛ぶ」全行)

わたしの まちがひだつた

わたしのまちがひだつた

こうして 草にすわれば それがわかる

(「草に すわる」全行)

くらげ くらげ

くものかかつた 思ひきつた よるの月

(「夜の 空の くらげ」全行)

巨人が 生まれたならば

人間を みいんな 植物にしてしまうにちがいない

(「人間」全行)

花が 咲いた

秋の日の

こころのなかに 花がさいた

(「秋の日の こころ」全行)

赤い 松の幹は 感傷

(「感傷」全行)

春も おそく

どこともないが

大空に 水が わくのか

水が ながれるのか

なんとはなく

まともにはみられぬ こころだ

大空に わくのは

おもたい水なのか

(「春も 晩く」全行)

かへるべきである ともおもわれる

(「おもひ」全行)

――また、生活・心境詩的な佳作からは、

あかるい 日だ

窓のそとをみよ たかいところで

植木屋が ひねもすはたらく

あつい 日だ

用もないのに

わたしのこころで

朝から 刈りつづけてゐるのは いつたいたれだ

(「植木屋」全行)

いち群のぶよが 舞ふ 秋の落日

(ああ わたしも いけないんだ

他人も いけないんだ)

まやまやまやと ぶよが くるめく

(吐息ばかりして くらすわたしなら

死んぢまつたほうが いいのかしら)

(「一群の ぶよ」全行)

これは ちいさい ふくろ

ねんねこ おんぶのとき

せなかに たらす 赤いふくろ

まつしろな 絹のひもがついてゐます

けさは

しなやかな 秋

ごらんなさい

机のうへに 金糸のぬいとりもはいつた 赤いふくろがおいてある

(「ちいさい ふくろ」全行)

――さらに、より純粋詩的完成度が高いと見られる『秋の瞳』の代表詩群、

白い 枝

ほそく 痛い 枝

わたしのこころに

白い えだ

(「白い枝」全行)

鉛(なまり)のなかを

ちようちよが とんでゆく

(「鉛と ちようちよ」全行)

ことさら

かつぜんとして 秋がゆふぐれをひろげるころ

たましいは 街を ひたはしりにはしりぬいて

西へ 西へと うちひびいてゆく

(「ひびく たましい」全行)

赤んぼが わらふ

あかんぼが わらふ

わたしだつて わらふ

あかんぼが わらふ

(「赤ん坊が わらふ」全行)

こころよ

では いつておいで

しかし

また もどつておいでね

やつぱり

ここが いいのだに

こころよ

では 行つておいで

(「心 よ」全行)

はじめに ひかりがありました

ひかりは 哀しかつたのです

ひかりは

ありと あらゆるものを

つらぬいて ながれました

あらゆるものに 息を あたへました

にんげんのこころも

ひかりのなかに うまれました

いつまでも いつまでも

かなしかれと 祝福(いわわ)れながら

(「貫ぬく 光」全行)

ほそい

がらすが

ぴいん と

われました

(「ほそい がらす」全行)

くものある日

くもは かなしい

くもの ない日

そらは さびしい

(「雲」全行)

おさない日は

水が もの云ふ日

木が そだてば

そだつひびきが きこゆる日

(「幼い日」全行)

霧が ふる

きりが ふる

あさが しづもる

きりがふる

(「霧が ふる」全行)

ああ

はるか

よるの

薔薇

(「夜の薔薇(そうび)」全行)

各(ひと)つの 木に

各(ひと)つの 影

木 は

しづかな ほのほ

(「静かな 焔」全行)

ちさい 童女が

ぬかるみばたで くびをまわす

灰色の

午后の 暗光

(「暗光」全行)

秋が くると いふのか

なにものとも しれぬけれど

すこしづつ そして わづかにいろづいてゆく、

わたしのこころが

それよりも もつとひろいもののなかへくづれて ゆくのか

(「秋」全行)

おもたい

沼ですよ

しづかな

かぜ ですよ

(「沼と風」全行)

春は かるく たたずむ

さくらの みだれさく しづけさの あたりに

十四の少女の

ちさい おくれ毛の あたりに

秋よりは ひくい はなやかな そら

ああ けふにして 春のかなしさを あざやかにみる

(「春」全行)

やなぎも かるく

春も かるく

赤い 山車(だし)には 赤い児がついて

青い 山車には 青い児がついて

柳もかるく

はるもかるく

けふの まつりは 花のようだ

(「柳も かるく」全行)

――以上に上げた、小詩集に初稿が見られる佳作、名編と匹敵する詩編を、詩集初出の20編のうちの半数以上は含んでいると思います。また、詩集『貧しき信徒』初発表詩編の13編も佳作と言って良いものが並んでいます。疑問が生じるのは、おそらく『貧しき信徒』編集完了後に八木が交友のあった同人詩誌に託していたと思われる、八木の沒後に発表されて自筆原稿も散佚している38編の遺稿詩群です。それらは単独の表題がつけられている5編を除いては○で区切られた無題の連作詩で、それぞれ19編、14編から成り、14編の総題が「信仰日記」とされているようにほとんど詩意識の感じられない、あまりに生に心境を吐露した内容と体裁になっており、痛ましさすら感じられるものです。しかしそれも『貧しき信徒』中の同人詩誌未発表詩編中の1行詩/2行詩、「人を殺すような詩はないか」(「病床無題」)、「息吹き返させる詩はないか」(「無題」)、「ナーニ 死ぬものかと/児(こ)の髪の毛をなぜてやつた」(「無題」)と内容の上では違いはないとも言えるので、八木の場合、八木がもっとも影響を受けたと思われる山村暮鳥よりも詩意識の解体が進んでいるとも言ってよく、その意味では詩集『貧しき信徒』は八木の詩法の行き詰まりの寸前にかろうじて成立した詩集とも見えるのです。

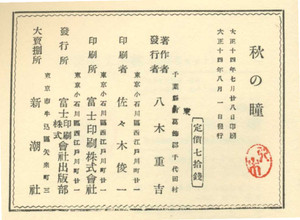

八木重吉詩集『秋の瞳』

大正14年(1925年)8月1日・新潮社刊

●詩集『秋の瞳』初出詩編20編(+「序」)

序

私は、友が無くては、耐へられぬので

す。しかし、私には、ありません。この

貧しい詩を、これを、読んでくださる方

の胸へ捧げます。そして、私を、あなた

の友にしてください。

(1)息を 殺せ

息を ころせ

いきを ころせ

あかんぼが 空を みる

ああ 空を みる

(初稿不詳)

(5)フヱアリの 国

夕ぐれ

夏のしげみを ゆくひとこそ

しづかなる しげみの

はるかなる奥に フヱアリの 国をかんずる

(初稿不詳)

(6)おほぞらの こころ

わたしよ わたしよ

白鳥となり

らんらんと 透きとほつて

おほぞらを かけり

おほぞらの うるわしいこころに ながれよう

(初稿不詳)

(13)花になりたい

えんぜるになりたい

花になりたい

(初稿不詳)

(30)玉(たま)

わたしは

玉に ならうかしら

わたしには

何(なん)にも 玉にすることはできまいゆえ

(初稿不詳)

(44)夾竹桃

おほぞらのもとに 死ぬる

はつ夏の こころ ああ ただひとり

きようちくとうの くれなゐが

はつなつのこころに しみてゆく

(初稿不詳)

(45)おもひで

おもひでは 琥珀(オパール)の

ましづかに きれいなゆめ

さんらんとふる 嗟嘆(さたん)でさへ

金色(きん)の 葉の おごそかに

ああ、こころ うれしい 煉獄の かげ

人の子は たゆたひながら

うらぶれながら

もだゆる日 もだゆるについで

きわまりしらぬ ケーオスのしじまへ

廓寥と 彫られて 燃え

焔々と たちのぼる したしい風景

(初稿不詳)

(60)空が 凝視(み)てゐる

空が 凝視(み)てゐる

ああ おほぞらが わたしを みつめてゐる

おそろしく むねおどるかなしい 瞳

ひとみ! ひとみ!

ひろやかな ひとみ、ふかぶかと

かぎりない ひとみのうなばら

ああ、その つよさ

まさびしさ さやけさ

(初稿不詳)

(61)こころ 暗き日

やまぶきの 花

つばきのはな

こころくらきけふ しきりにみたし

やまぶきのはな

つばきのはな

(初稿不詳)

(62)蒼白い きりぎし

蒼白い きりぎしをゆく

その きりぎしの あやうさは

ひとの子の あやうさに似る、

まぼろしは 暴風(はやて)めく

黄に 病みて むしばまれゆく 薫香

悩ましい 「まあぶる」の しづけさ

たひらかな そのしずけさの おもわに

あまりにもつよく うつりてなげく

悔恨の 白い おもひで

みよ、悔いを むしばむ

その 悔いのおぞましさ

聖栄のひろやかさよ

おお 人の子よ

おまへは それを はぢらうのか

(初稿不詳)

(66)人を 殺さば

ぐさり! と

やつて みたし

人を ころさば

こころよからん

(初稿不詳)

(67)水に 嘆く

みづに なげく ゆふべ

なみも

すすり 哭く、あわれ そが

ながき 髪

砂に まつわる

わが ひくく うたへば

しづむ 陽

いたいたしく ながる

手 ふれなば

血 ながれん

きみ むねを やむ

きみが 唇(くち)

いとど 哀しからん

きみが まみ

うちふるわん

みなと、ふえ とほ鳴れば

かなしき 港

茅渟(ちぬ)の みづ

とも なりて、あれ

とぶは なぞ、

魚か、さあれ

しづけき うみ

わが もだせば

みづ 満々と みちく

あまりに

さぶし

(初稿不詳)

(68)蝕む 祈り

うちけぶる

おもひでの 瓔珞

悔いか なげきか うれひか

おお、きららしい

かなしみの すだま

ぴらる ぴらる

ゆうらめく むねの 妖玉

さなり さなり

死も なぐさまぬ

らんらんと むしばむ いのり

(初稿不詳)

(74)しのだけ

この しのだけ

ほそく のびた

なぜ ほそい

ほそいから わたしのむねが 痛い

(初稿不詳)

(75)むなしさの 空

むなしさの ふかいそらへ

ほがらかにうまれ 湧く 詩(ポヱジイ)のこころ

旋律は 水のように ながれ

あらゆるものがそこにをわる ああ しづけさ

(初稿不詳)

(76)こころの 船出

しづか しづか 真珠の空

ああ ましろき こころのたび

うなそこをひとりゆけば

こころのいろは かぎりなく

ただ こころのいろにながれたり

ああしろく ただしろく

はてしなく ふなでをする

わが身を おほふ 真珠の そら

(初稿不詳)

(77)朝の あやうさ

すずめが とぶ

いちじるしい あやうさ

はれわたりたる

この あさの あやうさ

(初稿不詳)

(78)あめの 日

しろい きのこ

きいろい きのこ

あめの日

しづかな日

(初稿不詳)

(79)追憶

山のうへには

はたけが あつたつけ

はたけのすみに うづくまつてみた

あの 空の 近かつたこと

おそろしかつたこと

(初稿不詳)

(102)毛蟲を うづめる

まひる

けむし を 土にうづめる

(初稿不詳)

八木重吉詩集『貧しき信徒』

昭和3年(1928年)2月20日・野菊社刊

●詩集『貧しき信徒』初発表詩編13編

(5)秋

こころがたかぶつてくる

わたしが花のそばへいつて咲けといへば

花がひらくとおもわれてくる

(小詩集「花をかついで歌をうたわう」初出)

(6)光

ひかりとあそびたい

わらつたり

哭(な)いたり

つきとばしあつたりしてあそびたい

(小詩集「花をかついで歌をうたわう」初出)

(65)桐(きり)の木

桐の木がすきか

わたしはすきだ

桐の木んとこへいこうか

(小詩集「うたを歌わう」初出)

(66)ひかる人

私をぬぐらせてしまひ

そこのとこへひかるやうな人をたたせたい

(小詩集「しづかな朝」初出)

(67)木

はつきりと

もう秋だなとおもふころは

色色なものが好きになつてくる

あかるい日なぞ

大きな木のそばへ行つてゐたいきがする

(小詩集「赤い寝衣」初出)

(88)顔

どこかに

本当に気にいつた顔はないのか

その顔をすたすたつと通りぬければ

じつにいい世界があるような気がする

(小詩集「赤い花」初出)

(89)夕焼

いま日が落ちて

赤い雲がちらばつてゐる

桃子と往還(おうかん)のところでながいこと見てゐた

(小詩集「鬼」初出)

(90)冬の夜

皆が遊ぶやうな気持でつきあへたら

そいつが一番たのしからうとおもへたのが気にいつて

火鉢の灰を均(な)らしてみた

(小詩集「鬼」初出)

(94)病床無題

人を殺すような詩はないか

(小詩集「ノオトE」初出)

(95)無題

息吹き返させる詩はないか

(小詩集「ノオトE」初出)

(96)無題

ナーニ 死ぬものかと

児(こ)の髪の毛をなぜてやつた

(小詩集「ノオトE」初出)

(97)無題

赤いシドメのそばへ

によろによろつと

青大将を考へてみな

(小詩集「赤いしどめ」→「ノオトA」→「ノオトE」初出)

(103)無題

夢の中の自分の顔と言ふものを始めて見た

発熱がいく日もつゞいた夜

私はキリストを念じてねむつた

一つの顔があらはれた

それはもちろん

現在私の顔でもなく

幼ない時の自分の顔でもなく

いつも心にゑがいてゐる

最も気高(けだか)い天使の顔でもなかつた

それよりももつとすぐれた顔であつた

その顔が自分の顔であるといふことはおのづから分つた

顔のまわりは金色をおびた暗黒であつた

翌朝眼がさめたとき

別段熱は下つてゐなかつた

しかし不思議に私の心は平らかだつた

(小詩集「ノオトE」初出)

[ 歿後発表詩(原稿散佚分) 38編]

●昭和3年3月「生誕」1編

不可思議

ふかしぎが

生まれたらば

ひざまづいて

おがみたい

ああ かがやいてゆく

はるのこころ

(推定大正14年4月)

●昭和3年3月「生活者」1編

愛

愛がふってくる

愛がふってくる

うたを歌わう

(推定大正14年8月)

●昭和10年11月「エクリバン」3編

梧桐

あを桐の みきを そっとなぜ

その しづけさを 分けてもらわうとする

(推定大正14年8月)

花火

はなびが

するどく うちあがった

おもしろい 風船も でず

もく もくと

けむだけが しろく あがった

死のいたみを

こっそりと うれしむ あき ひるさがり

(推定大正14年8月)

冬

おもへば

むしも死にたえし ふゆの夜である

(推定大正14年11月)

●昭和3年3月「生活者」連作19編

○

命は糧よりまさると書いてある

○

私とは何だらう

私を無くした気持は楽で清々してゐる

○

一番よいものをすぐつかめば

あとは一人手にわかって来そうだ

○

ひとりでに

楽しい気持がこみあげてくる

○

ひとに褒められて嬉しいのは

きっとあとにいやな気持がのこる

そして自分が賤しくなったようなきがする

少しでもひとにかゝわらずにでてくるうれしさは

ほんのわづかでも清々して力が入ってゐる

○

概念で云ひさへしなければ

抽象も尊い

○

神を肉体があるように感じたい

そしてそのまゝ云ひたい

○

明けても暮れても神のことをおもひ

うっとりする位好きになりたい

○

私のそばに

イエスがゐるように思へる時は

力づよい

○

室の中に

イエスがゐるようにおもへる

ときほど力づよい時は無い

○

私を忘れれば尚ほいい

イエスをおもふだけに

なってしまへばいい

○

神は愛である

神が愛の原理であるわけでは無い

神の手、足、その動き

神の顔、その瞳

すべてが愛である

神のことを愛といふのだ

神のすべてを讃称して愛といふのだ

神が人間を愛するから

神が愛であるのではない

神は元々愛である。

愛は神の外には完いものは無いのだ

愛は即ち神なのだ。

○

神を愛せぬ私

人を愛せぬ私

それは本当の私でないから

要らない

○

望が無くなってしまふ

夜歩いてゐたらば

月がうれしかった

いくども振り返へって見あげた

○

他のことが

皆駄目だとはっきり思ってしまふと

月を見てゐることがうれしい

子供たちの顔も可愛いい

机の上の桃の花にも心をうちこめる

○

桃はしぼみ初めても

上の枝には青い葉をつけながら

瓶にささってはり切った気持で咲いてゐる

○

神に帰へり

神をおもふ心

これを奪うものは無い

○

神をおもふて足りる

神を敬ふて足りる

それは大いなる技だ

○

女女しいと云へば足りる

分らないと云へば足りる

しかしなほ進まうとする

(一九二五―一九二六)

(推定大正14年~大正15年/昭和元年初稿、推定昭和2年整理)

●昭和3年4月「生活者」14編

信 仰 日 記

○

神さま

あなたの御栄えのため

悩みの焔の中に世界に散りし

さまざまの信仰者の行蹟をもいつの日にか知らしめたまへ

かくて

わが弱き信仰をむちうち

われに神の力をみさせたまへ

○

ああ俺れは駄目だ

おれは世に敗けた

人の嘲けりの的だ

こう心から寒寒とおもふたとき

そしてあなたをふり仰いだとき

あなたは前よりも近くゐたまひました

○

神さま

聖霊のはたらきをたまひ

わがたましひを砕き

あたらしき芽

あたらしきたましひをおこしたまへ

○

朝より寝るまで

寝ねて夢にも

あなたの御ひかりにおつつみください

あなたの御顔をかがやかせたまへ

○

望みを此の世に失へる日

さぶしく

心いらだたしく

されど

心の底に潔きもの見ゆ

心うすくうるわし

○

神よ

神よ

ただ心おどらせたまへ

心もえあがらせたまへ

○

神よ

頭をたれ

むなしきことを思わせたまふな

ひたむきに

神を信仰し

こころ

燃えあがらせたまへ

○

われ

日に日に

此の世の

さかえを離れ

日に日に

神の国の

ただひとつの

さかえをもとめん

○

父よ

世に捨てられし者をとり

いとたかくあぐる父はほむべきかな

ひくきをあげ

たかきをくだく

神のみこころはふかきかな

○

父よ

弱きもののみをたすけ

この世のたかき者をかならず打つ

父のみはからひの深きをたたへむ

○

父よ

われを独りにあらせ

独りにて平らかならしむる者

神のみことばの外にあらず

○

父よ

ふしぎなる

聖霊のちからよ

われにあるごとく

父にあるごとく

ふしぎなるちからよ

われを

父につれゆくめぐみよ

わが魂のうちに芽ざしたる

ただひとつ

罪なき芽よ

○

父よ

火のごとく

信ぜしめよ

もえしめよ

父よ

恵みの

鞭をもてうちたまへ

父よ

父よ

みかほをかくし給ふな

父よ

父を信ぜれば足れり

○

神よ

つかれ

また

伏し

力なく

されど

神にのみすがらんと

味気なく

人にも交らず

語らず

いつの日か

いつの日かと

あきらかなる日のみまつなり

(一九二五年十二月三日―八日)

(推定大正14年12月初稿・昭和2年整理)

(引用詩のかな遣いは原文に従い、用字は当用漢字に改め、明らかな誤植は訂正しました。)

(以下次回)

八木重吉の2冊の詩集が読者に与える印象の違いも上記の理由によると考えられ、具体的な発表を目的とせずに書かれ、創作期間も3年間に渡る『秋の瞳』収録詩編に対して、『貧しき信徒』収録詩編は自発的な創作ではあるにしても発表のあてがあって書かれ、詩集刊行に先立って各種の同人詩誌に発表されたものであることです。ただし詩集『秋の瞳』でも小詩集に下書きがなく、直接詩集刊行に当たって書き下ろされたと推定できるのが、小詩集に相当する初稿が見出せない、八木重吉自身による「序」と初稿不詳の20編です。これら詩集書き下ろしと推定される20編は短いものほど成功していると思え、詩集の中でも傑出していると思われる八木ならではの箴言詩的な作風の詩編群、

無造作な くも、

あのくものあたりへ 死にたい

(「無造作な 雲」全行)

このかなしみを

ひとつに 統(す)ぶる 力(ちから)はないか

(「かなしみ」全行)

死 と 珠 と

また おもふべき 今日が きた

(「死と珠(たま)」全行)

あき空を はとが とぶ、

それでよい

それで いいのだ

(「鳩が飛ぶ」全行)

わたしの まちがひだつた

わたしのまちがひだつた

こうして 草にすわれば それがわかる

(「草に すわる」全行)

くらげ くらげ

くものかかつた 思ひきつた よるの月

(「夜の 空の くらげ」全行)

巨人が 生まれたならば

人間を みいんな 植物にしてしまうにちがいない

(「人間」全行)

花が 咲いた

秋の日の

こころのなかに 花がさいた

(「秋の日の こころ」全行)

赤い 松の幹は 感傷

(「感傷」全行)

春も おそく

どこともないが

大空に 水が わくのか

水が ながれるのか

なんとはなく

まともにはみられぬ こころだ

大空に わくのは

おもたい水なのか

(「春も 晩く」全行)

かへるべきである ともおもわれる

(「おもひ」全行)

――また、生活・心境詩的な佳作からは、

あかるい 日だ

窓のそとをみよ たかいところで

植木屋が ひねもすはたらく

あつい 日だ

用もないのに

わたしのこころで

朝から 刈りつづけてゐるのは いつたいたれだ

(「植木屋」全行)

いち群のぶよが 舞ふ 秋の落日

(ああ わたしも いけないんだ

他人も いけないんだ)

まやまやまやと ぶよが くるめく

(吐息ばかりして くらすわたしなら

死んぢまつたほうが いいのかしら)

(「一群の ぶよ」全行)

これは ちいさい ふくろ

ねんねこ おんぶのとき

せなかに たらす 赤いふくろ

まつしろな 絹のひもがついてゐます

けさは

しなやかな 秋

ごらんなさい

机のうへに 金糸のぬいとりもはいつた 赤いふくろがおいてある

(「ちいさい ふくろ」全行)

――さらに、より純粋詩的完成度が高いと見られる『秋の瞳』の代表詩群、

白い 枝

ほそく 痛い 枝

わたしのこころに

白い えだ

(「白い枝」全行)

鉛(なまり)のなかを

ちようちよが とんでゆく

(「鉛と ちようちよ」全行)

ことさら

かつぜんとして 秋がゆふぐれをひろげるころ

たましいは 街を ひたはしりにはしりぬいて

西へ 西へと うちひびいてゆく

(「ひびく たましい」全行)

赤んぼが わらふ

あかんぼが わらふ

わたしだつて わらふ

あかんぼが わらふ

(「赤ん坊が わらふ」全行)

こころよ

では いつておいで

しかし

また もどつておいでね

やつぱり

ここが いいのだに

こころよ

では 行つておいで

(「心 よ」全行)

はじめに ひかりがありました

ひかりは 哀しかつたのです

ひかりは

ありと あらゆるものを

つらぬいて ながれました

あらゆるものに 息を あたへました

にんげんのこころも

ひかりのなかに うまれました

いつまでも いつまでも

かなしかれと 祝福(いわわ)れながら

(「貫ぬく 光」全行)

ほそい

がらすが

ぴいん と

われました

(「ほそい がらす」全行)

くものある日

くもは かなしい

くもの ない日

そらは さびしい

(「雲」全行)

おさない日は

水が もの云ふ日

木が そだてば

そだつひびきが きこゆる日

(「幼い日」全行)

霧が ふる

きりが ふる

あさが しづもる

きりがふる

(「霧が ふる」全行)

ああ

はるか

よるの

薔薇

(「夜の薔薇(そうび)」全行)

各(ひと)つの 木に

各(ひと)つの 影

木 は

しづかな ほのほ

(「静かな 焔」全行)

ちさい 童女が

ぬかるみばたで くびをまわす

灰色の

午后の 暗光

(「暗光」全行)

秋が くると いふのか

なにものとも しれぬけれど

すこしづつ そして わづかにいろづいてゆく、

わたしのこころが

それよりも もつとひろいもののなかへくづれて ゆくのか

(「秋」全行)

おもたい

沼ですよ

しづかな

かぜ ですよ

(「沼と風」全行)

春は かるく たたずむ

さくらの みだれさく しづけさの あたりに

十四の少女の

ちさい おくれ毛の あたりに

秋よりは ひくい はなやかな そら

ああ けふにして 春のかなしさを あざやかにみる

(「春」全行)

やなぎも かるく

春も かるく

赤い 山車(だし)には 赤い児がついて

青い 山車には 青い児がついて

柳もかるく

はるもかるく

けふの まつりは 花のようだ

(「柳も かるく」全行)

――以上に上げた、小詩集に初稿が見られる佳作、名編と匹敵する詩編を、詩集初出の20編のうちの半数以上は含んでいると思います。また、詩集『貧しき信徒』初発表詩編の13編も佳作と言って良いものが並んでいます。疑問が生じるのは、おそらく『貧しき信徒』編集完了後に八木が交友のあった同人詩誌に託していたと思われる、八木の沒後に発表されて自筆原稿も散佚している38編の遺稿詩群です。それらは単独の表題がつけられている5編を除いては○で区切られた無題の連作詩で、それぞれ19編、14編から成り、14編の総題が「信仰日記」とされているようにほとんど詩意識の感じられない、あまりに生に心境を吐露した内容と体裁になっており、痛ましさすら感じられるものです。しかしそれも『貧しき信徒』中の同人詩誌未発表詩編中の1行詩/2行詩、「人を殺すような詩はないか」(「病床無題」)、「息吹き返させる詩はないか」(「無題」)、「ナーニ 死ぬものかと/児(こ)の髪の毛をなぜてやつた」(「無題」)と内容の上では違いはないとも言えるので、八木の場合、八木がもっとも影響を受けたと思われる山村暮鳥よりも詩意識の解体が進んでいるとも言ってよく、その意味では詩集『貧しき信徒』は八木の詩法の行き詰まりの寸前にかろうじて成立した詩集とも見えるのです。

八木重吉詩集『秋の瞳』

大正14年(1925年)8月1日・新潮社刊

●詩集『秋の瞳』初出詩編20編(+「序」)

序

私は、友が無くては、耐へられぬので

す。しかし、私には、ありません。この

貧しい詩を、これを、読んでくださる方

の胸へ捧げます。そして、私を、あなた

の友にしてください。

(1)息を 殺せ

息を ころせ

いきを ころせ

あかんぼが 空を みる

ああ 空を みる

(初稿不詳)

(5)フヱアリの 国

夕ぐれ

夏のしげみを ゆくひとこそ

しづかなる しげみの

はるかなる奥に フヱアリの 国をかんずる

(初稿不詳)

(6)おほぞらの こころ

わたしよ わたしよ

白鳥となり

らんらんと 透きとほつて

おほぞらを かけり

おほぞらの うるわしいこころに ながれよう

(初稿不詳)

(13)花になりたい

えんぜるになりたい

花になりたい

(初稿不詳)

(30)玉(たま)

わたしは

玉に ならうかしら

わたしには

何(なん)にも 玉にすることはできまいゆえ

(初稿不詳)

(44)夾竹桃

おほぞらのもとに 死ぬる

はつ夏の こころ ああ ただひとり

きようちくとうの くれなゐが

はつなつのこころに しみてゆく

(初稿不詳)

(45)おもひで

おもひでは 琥珀(オパール)の

ましづかに きれいなゆめ

さんらんとふる 嗟嘆(さたん)でさへ

金色(きん)の 葉の おごそかに

ああ、こころ うれしい 煉獄の かげ

人の子は たゆたひながら

うらぶれながら

もだゆる日 もだゆるについで

きわまりしらぬ ケーオスのしじまへ

廓寥と 彫られて 燃え

焔々と たちのぼる したしい風景

(初稿不詳)

(60)空が 凝視(み)てゐる

空が 凝視(み)てゐる

ああ おほぞらが わたしを みつめてゐる

おそろしく むねおどるかなしい 瞳

ひとみ! ひとみ!

ひろやかな ひとみ、ふかぶかと

かぎりない ひとみのうなばら

ああ、その つよさ

まさびしさ さやけさ

(初稿不詳)

(61)こころ 暗き日

やまぶきの 花

つばきのはな

こころくらきけふ しきりにみたし

やまぶきのはな

つばきのはな

(初稿不詳)

(62)蒼白い きりぎし

蒼白い きりぎしをゆく

その きりぎしの あやうさは

ひとの子の あやうさに似る、

まぼろしは 暴風(はやて)めく

黄に 病みて むしばまれゆく 薫香

悩ましい 「まあぶる」の しづけさ

たひらかな そのしずけさの おもわに

あまりにもつよく うつりてなげく

悔恨の 白い おもひで

みよ、悔いを むしばむ

その 悔いのおぞましさ

聖栄のひろやかさよ

おお 人の子よ

おまへは それを はぢらうのか

(初稿不詳)

(66)人を 殺さば

ぐさり! と

やつて みたし

人を ころさば

こころよからん

(初稿不詳)

(67)水に 嘆く

みづに なげく ゆふべ

なみも

すすり 哭く、あわれ そが

ながき 髪

砂に まつわる

わが ひくく うたへば

しづむ 陽

いたいたしく ながる

手 ふれなば

血 ながれん

きみ むねを やむ

きみが 唇(くち)

いとど 哀しからん

きみが まみ

うちふるわん

みなと、ふえ とほ鳴れば

かなしき 港

茅渟(ちぬ)の みづ

とも なりて、あれ

とぶは なぞ、

魚か、さあれ

しづけき うみ

わが もだせば

みづ 満々と みちく

あまりに

さぶし

(初稿不詳)

(68)蝕む 祈り

うちけぶる

おもひでの 瓔珞

悔いか なげきか うれひか

おお、きららしい

かなしみの すだま

ぴらる ぴらる

ゆうらめく むねの 妖玉

さなり さなり

死も なぐさまぬ

らんらんと むしばむ いのり

(初稿不詳)

(74)しのだけ

この しのだけ

ほそく のびた

なぜ ほそい

ほそいから わたしのむねが 痛い

(初稿不詳)

(75)むなしさの 空

むなしさの ふかいそらへ

ほがらかにうまれ 湧く 詩(ポヱジイ)のこころ

旋律は 水のように ながれ

あらゆるものがそこにをわる ああ しづけさ

(初稿不詳)

(76)こころの 船出

しづか しづか 真珠の空

ああ ましろき こころのたび

うなそこをひとりゆけば

こころのいろは かぎりなく

ただ こころのいろにながれたり

ああしろく ただしろく

はてしなく ふなでをする

わが身を おほふ 真珠の そら

(初稿不詳)

(77)朝の あやうさ

すずめが とぶ

いちじるしい あやうさ

はれわたりたる

この あさの あやうさ

(初稿不詳)

(78)あめの 日

しろい きのこ

きいろい きのこ

あめの日

しづかな日

(初稿不詳)

(79)追憶

山のうへには

はたけが あつたつけ

はたけのすみに うづくまつてみた

あの 空の 近かつたこと

おそろしかつたこと

(初稿不詳)

(102)毛蟲を うづめる

まひる

けむし を 土にうづめる

(初稿不詳)

八木重吉詩集『貧しき信徒』

昭和3年(1928年)2月20日・野菊社刊

●詩集『貧しき信徒』初発表詩編13編

(5)秋

こころがたかぶつてくる

わたしが花のそばへいつて咲けといへば

花がひらくとおもわれてくる

(小詩集「花をかついで歌をうたわう」初出)

(6)光

ひかりとあそびたい

わらつたり

哭(な)いたり

つきとばしあつたりしてあそびたい

(小詩集「花をかついで歌をうたわう」初出)

(65)桐(きり)の木

桐の木がすきか

わたしはすきだ

桐の木んとこへいこうか

(小詩集「うたを歌わう」初出)

(66)ひかる人

私をぬぐらせてしまひ

そこのとこへひかるやうな人をたたせたい

(小詩集「しづかな朝」初出)

(67)木

はつきりと

もう秋だなとおもふころは

色色なものが好きになつてくる

あかるい日なぞ

大きな木のそばへ行つてゐたいきがする

(小詩集「赤い寝衣」初出)

(88)顔

どこかに

本当に気にいつた顔はないのか

その顔をすたすたつと通りぬければ

じつにいい世界があるような気がする

(小詩集「赤い花」初出)

(89)夕焼

いま日が落ちて

赤い雲がちらばつてゐる

桃子と往還(おうかん)のところでながいこと見てゐた

(小詩集「鬼」初出)

(90)冬の夜

皆が遊ぶやうな気持でつきあへたら

そいつが一番たのしからうとおもへたのが気にいつて

火鉢の灰を均(な)らしてみた

(小詩集「鬼」初出)

(94)病床無題

人を殺すような詩はないか

(小詩集「ノオトE」初出)

(95)無題

息吹き返させる詩はないか

(小詩集「ノオトE」初出)

(96)無題

ナーニ 死ぬものかと

児(こ)の髪の毛をなぜてやつた

(小詩集「ノオトE」初出)

(97)無題

赤いシドメのそばへ

によろによろつと

青大将を考へてみな

(小詩集「赤いしどめ」→「ノオトA」→「ノオトE」初出)

(103)無題

夢の中の自分の顔と言ふものを始めて見た

発熱がいく日もつゞいた夜

私はキリストを念じてねむつた

一つの顔があらはれた

それはもちろん

現在私の顔でもなく

幼ない時の自分の顔でもなく

いつも心にゑがいてゐる

最も気高(けだか)い天使の顔でもなかつた

それよりももつとすぐれた顔であつた

その顔が自分の顔であるといふことはおのづから分つた

顔のまわりは金色をおびた暗黒であつた

翌朝眼がさめたとき

別段熱は下つてゐなかつた

しかし不思議に私の心は平らかだつた

(小詩集「ノオトE」初出)

[ 歿後発表詩(原稿散佚分) 38編]

●昭和3年3月「生誕」1編

不可思議

ふかしぎが

生まれたらば

ひざまづいて

おがみたい

ああ かがやいてゆく

はるのこころ

(推定大正14年4月)

●昭和3年3月「生活者」1編

愛

愛がふってくる

愛がふってくる

うたを歌わう

(推定大正14年8月)

●昭和10年11月「エクリバン」3編

梧桐

あを桐の みきを そっとなぜ

その しづけさを 分けてもらわうとする

(推定大正14年8月)

花火

はなびが

するどく うちあがった

おもしろい 風船も でず

もく もくと

けむだけが しろく あがった

死のいたみを

こっそりと うれしむ あき ひるさがり

(推定大正14年8月)

冬

おもへば

むしも死にたえし ふゆの夜である

(推定大正14年11月)

●昭和3年3月「生活者」連作19編

○

命は糧よりまさると書いてある

○

私とは何だらう

私を無くした気持は楽で清々してゐる

○

一番よいものをすぐつかめば

あとは一人手にわかって来そうだ

○

ひとりでに

楽しい気持がこみあげてくる

○

ひとに褒められて嬉しいのは

きっとあとにいやな気持がのこる

そして自分が賤しくなったようなきがする

少しでもひとにかゝわらずにでてくるうれしさは

ほんのわづかでも清々して力が入ってゐる

○

概念で云ひさへしなければ

抽象も尊い

○

神を肉体があるように感じたい

そしてそのまゝ云ひたい

○

明けても暮れても神のことをおもひ

うっとりする位好きになりたい

○

私のそばに

イエスがゐるように思へる時は

力づよい

○

室の中に

イエスがゐるようにおもへる

ときほど力づよい時は無い

○

私を忘れれば尚ほいい

イエスをおもふだけに

なってしまへばいい

○

神は愛である

神が愛の原理であるわけでは無い

神の手、足、その動き

神の顔、その瞳

すべてが愛である

神のことを愛といふのだ

神のすべてを讃称して愛といふのだ

神が人間を愛するから

神が愛であるのではない

神は元々愛である。

愛は神の外には完いものは無いのだ

愛は即ち神なのだ。

○

神を愛せぬ私

人を愛せぬ私

それは本当の私でないから

要らない

○

望が無くなってしまふ

夜歩いてゐたらば

月がうれしかった

いくども振り返へって見あげた

○

他のことが

皆駄目だとはっきり思ってしまふと

月を見てゐることがうれしい

子供たちの顔も可愛いい

机の上の桃の花にも心をうちこめる

○

桃はしぼみ初めても

上の枝には青い葉をつけながら

瓶にささってはり切った気持で咲いてゐる

○

神に帰へり

神をおもふ心

これを奪うものは無い

○

神をおもふて足りる

神を敬ふて足りる

それは大いなる技だ

○

女女しいと云へば足りる

分らないと云へば足りる

しかしなほ進まうとする

(一九二五―一九二六)

(推定大正14年~大正15年/昭和元年初稿、推定昭和2年整理)

●昭和3年4月「生活者」14編

信 仰 日 記

○

神さま

あなたの御栄えのため

悩みの焔の中に世界に散りし

さまざまの信仰者の行蹟をもいつの日にか知らしめたまへ

かくて

わが弱き信仰をむちうち

われに神の力をみさせたまへ

○

ああ俺れは駄目だ

おれは世に敗けた

人の嘲けりの的だ

こう心から寒寒とおもふたとき

そしてあなたをふり仰いだとき

あなたは前よりも近くゐたまひました

○

神さま

聖霊のはたらきをたまひ

わがたましひを砕き

あたらしき芽

あたらしきたましひをおこしたまへ

○

朝より寝るまで

寝ねて夢にも

あなたの御ひかりにおつつみください

あなたの御顔をかがやかせたまへ

○

望みを此の世に失へる日

さぶしく

心いらだたしく

されど

心の底に潔きもの見ゆ

心うすくうるわし

○

神よ

神よ

ただ心おどらせたまへ

心もえあがらせたまへ

○

神よ

頭をたれ

むなしきことを思わせたまふな

ひたむきに

神を信仰し

こころ

燃えあがらせたまへ

○

われ

日に日に

此の世の

さかえを離れ

日に日に

神の国の

ただひとつの

さかえをもとめん

○

父よ

世に捨てられし者をとり

いとたかくあぐる父はほむべきかな

ひくきをあげ

たかきをくだく

神のみこころはふかきかな

○

父よ

弱きもののみをたすけ

この世のたかき者をかならず打つ

父のみはからひの深きをたたへむ

○

父よ

われを独りにあらせ

独りにて平らかならしむる者

神のみことばの外にあらず

○

父よ

ふしぎなる

聖霊のちからよ

われにあるごとく

父にあるごとく

ふしぎなるちからよ

われを

父につれゆくめぐみよ

わが魂のうちに芽ざしたる

ただひとつ

罪なき芽よ

○

父よ

火のごとく

信ぜしめよ

もえしめよ

父よ

恵みの

鞭をもてうちたまへ

父よ

父よ

みかほをかくし給ふな

父よ

父を信ぜれば足れり

○

神よ

つかれ

また

伏し

力なく

されど

神にのみすがらんと

味気なく

人にも交らず

語らず

いつの日か

いつの日かと

あきらかなる日のみまつなり

(一九二五年十二月三日―八日)

(推定大正14年12月初稿・昭和2年整理)

(引用詩のかな遣いは原文に従い、用字は当用漢字に改め、明らかな誤植は訂正しました。)

(以下次回)