(39c)キャノンボール・アダレイ

さて、「マイルストーンズ」の後セクステットはピアノがビル・エヴァンス、ドラムスがキャノンボール・バンドから引き抜かれたジミー・コブに代わる。そして録音されたのが「1958マイルス」58.5(画像1)でスタンダード3曲、オリジナル1曲。74年に日本で独自発売されるまで陽の目を見なかったお蔵入りアルバムだが、メンバーがメンバーだけに問答無用の名盤になっている。全曲素晴らしいが'Love for Sale'が特にスリリング。

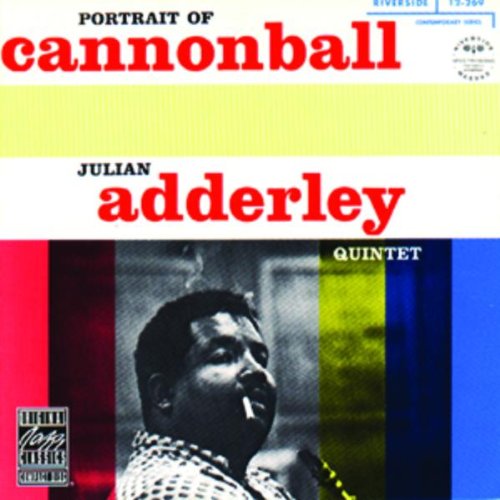

一方キャノンボールはN.Y.のリヴァーサイドに移籍。メジャーからインディーズだがリヴァーサイドは良心的なレーベルとして信頼があり、エマーシーではコマーシャルな企画が多かったからマイルスの下で出世を極めたキャノンボールには格好の移籍だった。移籍第1作は「ポートレイト・オブ・キャノンボール」58.7(画像2)で、自分バンドのベースのサム・ジョーンズ、マイルス・セクステットで親友になりリヴァーサイドでリーダー契約を結んでいたエヴァンス、P・J・ジョーンズに加えホレス・シルヴァー・クインテットのブルー・ミッチェルがトランペットという美味しい面子になった。冒頭のジミー・ヒース作『マイノリティ』Minorityから快調。

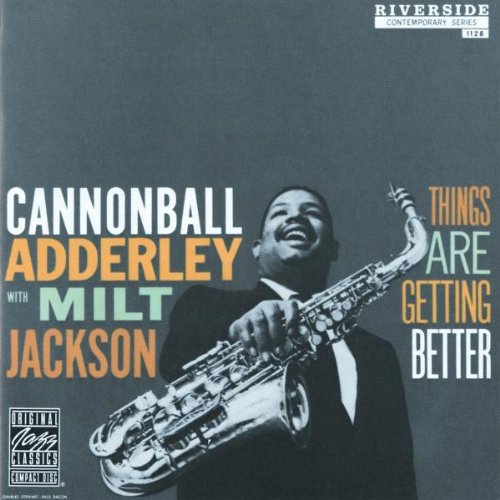

エマーシーへの契約消化で1作挟み、ミルト・ジャクソン(ヴィヴラフォン)との共演「シングス・アー・ゲッティング・ベター」58.10も快作と定評のあるアルバム。スタンダード'Just One of those Things'の軽やかさはこの人ならではだろう。