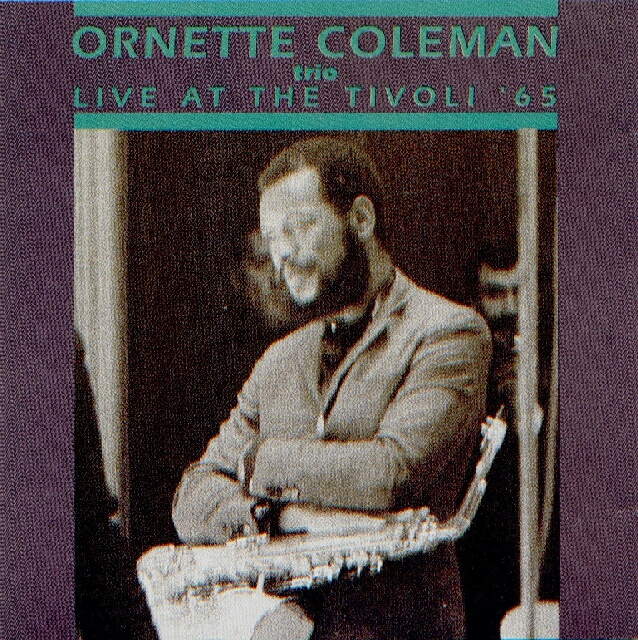

Ornette Coleman Trio - Live At The Tivoli (Magnetics,1992)

Ornette Coleman Trio - Live At The Tivoli (Magnetics,1992) Full Album : http://youtu.be/PMbXrj5XTLc

Recorded live at Tivoli, Copenhagen, Denmark, November 30, 1965.

1. Lonely Woman 12:11

2. Clergyman's Dream 19:03

3. Sadness 4:05

4. Falling Star 14:23

5. Interview 3:10

All Tunes Composed By Ornette Coleman

[Personell]

Ornette Coleman - Alto Saxophone(tracks: 1 to 3), Trumpet, Violin (tracks: 4)

David Izenson - Bass

Charles Moffett - Drums

オーネット・コールマンはつい先日、6月11日に心臓発作で急逝した。享年85歳で、老齢ながら健康不安はなく、演奏活動も順調だった。5月14日にはB・B・キング(1925~2015)が逝去したばかりだが(享年89歳)、突然の逝去も何となくオーネットらしい気がする。このブログでもしばらく前からデビュー以来のオーネットの音楽活動を音源の紹介とともにたどってきて、今回掲載分を含めて最終回までを6月4日までに書き上げて一応完結していた。しばらく数日おきにあと9回の掲載が続くが、この前置きを書き足した以外はすべてオーネットの生前に書き上げていたものとお断りする。ちなみにオーネットと生涯共演したベーシスト、チャーリー・ヘイデン(1937~2014)が昨年7月に亡くなっている(享年76歳)。ドン・チェリーやデューイ・レッドマン、エド・ブラックウェルらデビュー以来の歴代メンバーが逝去しても、ヘイデンさえいればオーネットはオリジナル・カルテットの音楽を再現できた(オーネットの残したデュオ・アルバムはヘイデンとの共作が唯一だった)。その意味でも、ヘイデン没後に思い残すことはなかったのかもしれない。

オーネット・コールマンはデュオからオーケストラまでさまざまな編成で演奏してきたが、ワンホーン・トリオはデイヴィッド・アイゼンソン(ベース)、チャールズ・モフェット(ドラムス)とのこの時しかない。トリオの始まりはドン・チェリーらとのカルテットを解散して約1年半、『Town Hall, 1962』 (ESP Disk, released 1965)が始まりだったが、すぐにオーネットは音楽活動を休止してしまう。トリオの成果はあったものの、レコード契約もなくクラブ出演のあてもなかったらしい。

トリオが活動を再開したのは映画のサントラの依頼で『チャパカ組曲』"Chappaqua Suite" (CBS, 1965)を65年5月に録音してからだった(オーケストラと一部競演。もっともアルバムにはなったが映画には使われなかった)。秋には渡欧し、イギリスで『クロイドン・コンサート』"An Evening with Ornette Coleman" (1965)、フランスで映画サントラ『フーズ・クレイジー』"Who's Crazy?" Vol. 1 & 2 (1965)、ソニー・ロリンズ・トリオとのダブルビルだった"The Paris Concert" (1965)、11月のイタリア公演"Live at the Tivoli" (1965)を経て名高い『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン』"At the "Golden Circle" Vol. 1 & 2 (Blue Note, 1965)を12月にスウェーデンで録音する。

このトリオは翌66年もパリ公演に呼ばれるが、次のオーネットのブルー・ノート作品『The Empty Foxhole』1966はオーネットがドラムスに10歳の息子デナード・コールマンを起用したためアイゼンソンは怒ってベースは旧知のチャーリー・ヘイデンが担当した。次作『The Music of Ornette Coleman - Forms & Sounds (RCA, 1967)は現代音楽作品で、1968年のヨーロッパ・ツアーはイタリア公演が2箇所録音が残っている("The Unprecedented Music of Ornette Coleman", "Live in Milano")。

このイタリア公演のメンバーはオーネットのアルトサックスにエド・ブラックウェルのドラムス、ベースはデイヴィッド・アイゼンソンとチャーリー・ヘイデンの二人、という滅多にない編成のカルテットだった。オーネットは80年代にはオーネット+エレキギター二人、ベース二人、ドラムス二人のエレクトリック・バンドに行き着くが(70年代にはまだベースとドラムスは一人ずつだった)、そもそも60年の『フリー・ジャズ』でトランペット2、木管2、ベース2、ドラムス2の変則編成を試している。

(Jazz Door 2005 Reissue "Falling Star")

このチボリ公演はジャズ祭への出演だったらしく、パリ公演とまったく同じ曲目を演っている。ジャズ祭で入れ替え含めて1時間のステージの時はこの曲目が定番だったのだろう。『サッドネス』はアドリブのない、テーマだけの曲で、62年の『タウン・ホール・コンサート』ですでに完成型が聴けた。ベースのアルコ(弓弾き)によるドローンにオーネットがエレジーを吹き、ドラムスがアクセントを添える。カルテット時代にはなかったタイプの曲で、このトリオでのアイゼンソンのベースの役割の大きさがわかる。アイゼンソンは交響楽団員が本職で、ピチカート(指弾き)よりもアルコの方が本職だから普通のジャズ・ベーシストのアルコとは比較にならない。

4曲に絞るとヒット曲も1曲くらいは、との配慮か、それともあえて周知の曲を演って観客にカルテットとの違いを見せつけるか、オーネットの名刺替わりの代表曲『ロンリー・ウーマン』もカルテット時代のアンサンブルとはまったく違う。アトランティック時代のオーネットは大胆にデフォルメしているとはいえ、基本的には4ビートで、『ロンリー・ウーマン』も急速調にシンコペーションを利かせた4ビートだった。ヘイデンのベースが複音のアルペジオでドローンを奏でていたのが原曲のキモだったが、アイゼンソンはアルコでまったくサウンドを一変させてしまう。モフェットのドラムスも拍節ではなくパルスを単位に叩いており、カルテット時代のサウンドが水平的ならこのトリオはビートは垂直的でありながら、ベースとドラムスのインタープレイという概念とは別のアイディアでサウンドを支えている。

このトリオの公式アルバムはスタジオ録音では映画サントラ用の『チャパカ組曲』と『フーズ・クレイジー』、ライヴ録音の『クロイドン・コンサート』と『ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン』だけだが、半年間に録音されたこれらは4作とも2枚組、またはVol.1とVol.2の2枚という大作になっている。曲もほとんどダブらない。発掘録音の『チボリ』と『パリ』が同一曲目で、『ロンリー・ウーマン』以外は『クロイドン』とダブるだけ、つまり65年トリオの『ロンリー・ウーマン』は発掘録音盤でしか聴けない。

発掘盤『チボリ』と『パリ』は『クロイドン』や『ゴールデン・サークル』より演奏の出来はやや落ち、『クロイドン』と『ゴールデン・サークル』では名曲の割合は後者が高いが、『ゴールデン・サークル』はベースがこもっているという弱点がある。録音はスウェーデンの現地エンジニアだがアルバム化に当たってブルー・ノートおかかえのルディ・ヴァン=ゲルダーがマスタリングしており、ヴァン=ゲルダーが録音・マスタリングするとピアノの音は割れる、ベースはこもる、という傾向がある。スタジオ盤2作の音質は素晴らしいし演奏も良いがサントラ目的のためインプロヴィゼーションが主だからライヴの方が聴きやすく、演奏は平均点だが『チボリ』は公式盤『ゴールデン・サークル』よりよほど良くベース、もちろんトリオ全体のサウンドをとらえている。

発掘盤2作なら『パリ』より『チボリ』がいいのは、『クラジーマンズ・ドリーム』の19分でもわかる。『ロンリー・ウーマン』は『パリ』と『チボリ』で演奏時間に差はないし、『サッドネス』とオーネットがヴァイオリン、トランペットで暴れる『フォーリング・スター』も『クロイドン』『パリ』『チボリ』でほぼ同じだが、『クロイドン』と『パリ』で12分台の『クラジーマンズ・ドリーム』がここまで長いのは『チボリ』ならではで、全体的な音質(楽器の響き、分離、バランス、臨場感)も『パリ』より良い。ひょっとしたら『ゴールデン・サークル』より良いかもしれない。

この『クラジーマンズ~』にしろ、『フォーリング~』にしろ、65年トリオの演奏が前後のオーネットのバンドと違うのは、持続的なビートをほとんど持たないリズム構造で演奏をやってのけていることで、技法的にストップ・タイムを手法としているのならアレンジの次元だが、インプロヴィゼーションの次元でストップ・タイムを演ると普通アンサンブルは空中分解する。恐ろしいことに、このトリオにはビートという制約すらなしに、むしろ小刻みな中断をばねにしながら演奏を続けているのだ。