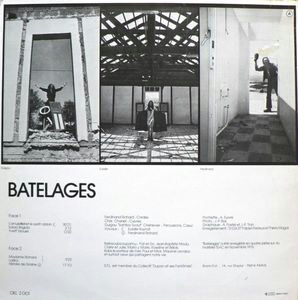

Etron Fou Leloublan - 大道芸人稼業 Batelages (Gratte-Ciel, 1977)

Recorded at "2-03-21" on TEAC 4-track. November 1976

Released; Gratte-Ciel CIEL 2001, 1977

Tous les textes sont ecrits par C.Chanet (Face A), F.Richard (Face B) et mis en musique par Etron Fou Leloublan.

(Face A)

1. お守りと小さなラビ L'amulette et le petit Rabbin (Chenevier, Ruynat) - 18:07

2. ソロロ・ブリジーダ Sololo Brigida (Chenevier) - 3:18

3. イヴェットのブラウス Yvett'Blouse (Etron Fou Leloublan) - 0:26

(Face B)

1. リシャール夫人・ラリカ Madame Richard Larika (Richard, EFL) - 9:23

2. 種男(グレンヌ)の物語 Histoire de Graine (Richard, EFL) - 11:20

[ Musiciens ]

Chris Chanet - saxophones, guitare, vocaux(A1)

Ferdinand Richard - guitare basse ??lectrique, vocaux(B2)

Guigou "Samba Scout" Chenevier - batterie, percussion

美女ジャケットと猫ジャケットはジャケット通りに親しみやすいか、ジャケットで騙そうかという手口のものに大きく分かれるが、古今の猫ジャケットでも秀逸なのがフランスの前衛ロックバンド、エトロン・フー・ルルーブランのデビュー作になる。エトロン(糞ったれ)でフー(気狂い)のルルーブラン(白い狼)、とバンド名からしてヤケクソだが、白狼なのに白猫がちょこんと自転車のサドルに乗っている。どんな音楽か想像もつかないが、聴いてみると複雑にアレンジされた音楽か、それとも即興断片を羅列しただけかわからないような演奏が飛び出してくる。A1はギターから始まりヴォーカルはサックス&ギターのクリス・シャネだが、メンバーは各種サックス(ギター兼任)、6弦ベース、ドラムスの3人で、野卑なかけ声はベーシストとドラマーががなっている。デビュー作の巻頭曲にこれだけ聴き手を突き放したような18分の長尺曲(中盤からどんどん曲調が変わり、そのたびにリズム・ブレイクするので次の曲になったかと思うと続いている)を持ってきたバンドはテキサスの伝説的サイケバンド、レッド・クレイオラの『The Parable of Arable Land』1967(AB面で全1曲)くらいしか思いつかない。クレイオラにせよエトロン・フーにせよパンクどころではない。パンクはもっとシンプルなロックンロール回帰的な方向から始まった。

バンドは自主制作(民生レベルの機材による録音)で2枚アルバムを制作してヘンリー・カウが主導するRIO(国際的反体制ロック運動、Rock In Opposition)に認められ、RIOのフランス代表格としてカウからのバックアップを受けて活動範囲を広げる。この時期にはエトロン・フー(と短縮改名)はプログレッシヴ・ロック系統のユーロ・ロック文脈ではなく、急速に前衛化しつつあったポスト・パンクの流れと平行する存在として知られることになった。RIOによって再評価されたポスト・ロックの先駆的アーティストにはキャプテン・ビーフハート、ファウスト、スラップ・ハッピー(バンドごとヘンリー・カウに合併された)がおり、エトロン・フーの音楽にもレッド・クレイオラやビーフハート、ファウストらの音楽に触発された要素はあるだろう。だが実際の音楽はまったく似ていない。サックス、ベース、ドラムスからなるピアノレス・トリオの編成はジャズでは多くではないにせよサックス奏者主導の実例があるが(ロックでもイギリスにザ・トリオ、バック・ドアなどの先例がある)、エトロン・フーの音楽はジャズのサックス・トリオとも似ていない。そもそもベースとドラムスがジャズでもなければロックでもない演奏をしている。

エトロン・フーはフェルデナン・リシャール(ベース、ヴォーカル)がギグー・シュヌヴィエ(ドラムス、ヴォーカル)率いるバンドに加入して始まった。シュヌヴィエのバンドは普通のロック・バンド編成だったのだが、リシャール加入によってメンバーを削減し、デビュー作ではクリス・シャネ(各種サックス、ギター)だけが第3のメンバーとして残った。デビュー・コンサートは1973年12月27日、マグマの前座だったというからアルバム・デビューまでが長い。76年11月にようやくデビュー・アルバムを録音したが、発売前に早くもシャネは脱退してフランシス・グランがサックスに加入、スタジオ録音の第2作と第3作のアメリカ公演のライヴ盤はグランのサックスで、第4作からはジョー・ティリオンがキーボードとヴォーカルで加入、サックスはベルナール・マシューが参加。第5作のサックスはブルーノ・ティリエ、第6作はティリオン、リシャール、シュヌヴィエのキーボード・トリオで制作された。2010年にティリオン時代のトリオの1984年のプラハでのライヴが発掘発売されている。まとめてみると、

[ Etron Fou Leloublan Discography ]

1. Batelages (1977, LP, Gratte-Ciel)

2. Les Trois Fous Perdegagnent (Au Pays Des...) (1978, LP, Tapioca)

3. En Public aux Etats-Unis d'Amerique (live) (1979, LP, Celluloid Records)

4. Les Poumons Gonfles (1982, LP, Turbo)

5. Les Sillons de la Terre (1984, LP, Le Chant du Monde)

6. Face Aux Elements Dechaines (1985, LP, RecRec Music)

7. 43 Songs (1991, 3xCD box set, Baillemont)

8. A Prague (live) (2010, CD, Gazul)

となり、4と6はヘンリー・カウのフレッド・フリスのプロデュース。5の2曲にもフリスはギターとヴァイオリンで参加している。7はライヴ盤3を除く1~6の5枚のスタジオ録音アルバムを3枚組CDにまとめたもの。上記のアルバムは(全集の7を除き)すべて日本盤CDが発売されており、しばらく品切れ状態が続いたので2015年9月にまとめて再発売されたばかりになる。音楽性は下積み時代を3年かけたデビュー作で出来上がっているが、芝居がかった野卑なヴォーカルと不協和音、変拍子を一見脈絡なく連続させている(組曲形式などではない)。破天荒な攻撃性ではデビュー作と第2作で極めて、その後のスタジオ録音アルバムは徐々に音楽的まとまりを見せるようになったとも言える。

女性キーボード奏者でヴォーカルもとるジョー・ティリオン加入によって、エトロン・フーの音楽は、奇妙さには変わりがないがチャーミングな要素が加わった。ティリオンのチープなオルガンとシンセサイザー、素人ヴォーカルが入って、ひょっとしたら親日家のフレッド・フリス経由で参考にしていたかもしれないが、プラスチックスを思わせるような(プラスチックスが参考にしたB52'sには全然似ていないが)ポップスの変型としてのテクノ・ポップに接近したサウンドになることもあった。エトロン・フーとしてはこれはバンドの本来の発想からは逆転してしまうことになり、アルバムの出来としてはティリオンが加入し、フリスが関与した後期3作の方が良い意味で聴きやすくなってもいる。初期3作は聴き手を突き放してしまうような作風が良くも悪くも特徴だった。

だがそれを言えば後期3作のポップ化も良くも悪くもでもあり、ゴツゴツした初期ルルーブランの作風をティリオンとフリスが適度に和らげた、と言えるのだが、エトロン・フーの本質は変わっていないにせよ、具体的に一聴してこれでもかとばかりに心地よくないサウンドにも存在価値がある。マグマやゴングの音楽も心地よくなるまで時間がかかる、もしくは聴き手のリスナーとしての下地がいるが、エトロン・フーはその点コテコテに手ごわい。あるいはすんなり耳に馴染む人もいるかもしれないが、これが耳に馴染むようではちょっと自分を疑った方がいいのではないか、とすら思える。というわけで、次回もエトロン・フー・ルルーブランのアルバムをご紹介します。