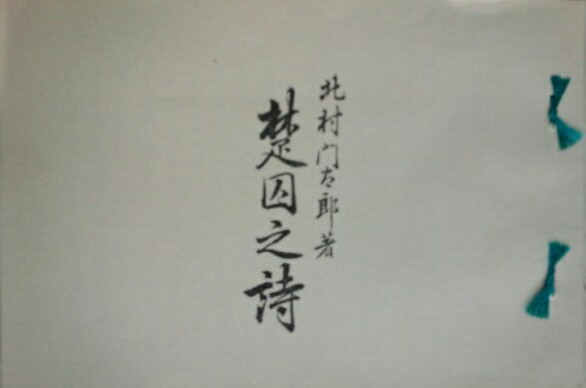

『楚囚之詩』明治22年(1889年)4月9日・春洋堂刊。四六判横綴・自序2頁、本文24頁。

[ 第十四 ]

・全39行におよぶ『楚囚之詩』最長の章。韻律・脚韻構造は4行(1~4)+8行(5~12)+7(1+6)行(13~19)+8行(24~31)+8行(32~39)だが散文化が著しく韻律・脚韻とも効果が薄い。第十四章で窓辺に飛来した鶯の声を聴き、第十一章~第十二章の蝙蝠の飛来と対比して今度こそ恋人の思いが鶯に託されてきたのだ、と思う。感傷のあまり表現が冗長で長さの分だけ内容が稀薄になっている。そのため第十五章と前後編で68行を費やすにもかかわらず散文的に過ぎ、詩的感銘をほとんど与えてくれない。

[ 第十五 ]

・全29行の韻律・脚韻構造は8(6+2)行(1~8)+2行(9~10)+5行(11~15)+4行(16~19)+7行(20~26)+3行(27~29)。感極まっていた楚囚(~第10行)は急に我に返り鶯の鳴色に興醒めし(第11~第19行)、鶯も去ってしまう。第20行~終行までは再び悲嘆するばかりで、最終3行「死や、汝何時(いつ)来る?/永く待たすなよ、待つ人を、/余は汝に犯せる罪のなき者を!」は安易で粗雑極まりない。鶯の声に恋人を重ねながら恋人本人の消息を思いやる詩句が一切ない不自然さを透谷自身がおそらく気づいていない。

第十六

1. 鶯は余を捨てゝ去り

2. 余は更に怏鬱に沈みたり、

3. 春は都に如何なるや?

4. 確かに、都は今が花なり!

5. 斯く余が想像(おもい)中央(なかば)に

6. 久し振にて獄吏は入り来れり。

7. 遂に余は放(ゆる)されて、

8. 大赦の大慈(めぐみ)を感謝せり

9. 門を出れば、多くの朋友、

10. 集ひ、余を迎へ来れり、

11. 中にも余が最愛の花嫁は、

12. 走り来りて余の手を握りたり、

13. 彼れが眼にも余が眼にも同じ涙――

14. 又た多数の朋友は喜んで踏舞せり、

15. 先きの可愛ゆき鶯も爰(ここ)に来りて

16. 再び美妙の調べを、衆(みな)に聞かせたり。

[ 第十六・『楚囚之詩』完 ]

・全16行の最終章は韻律・脚韻構造からは4行×4連で、最初の1連はaaba脚韻、後3連はbaca脚韻で、a脚韻はすべて「~り」音で漢文系過去完了後置詞をなしています。第1連(第1~4行)は飛び去った鶯に再び気分が沈み、外界は春なのにと嘆く。第2連(第5~8行)は突如刑務官が現れて恩赦を知らせ、楚囚「余」は感激して「大赦の大慈(めぐみ)を感謝せり」。第3連(第9~12行)では「門を出れば」旧友と恋人が楚囚「余」の恩赦を祝って待っていた。第4連(第13~16行)で「余」と恋人は再会の喜びで涙し、友人たちは踏舞し(沸きたち)、鶯は戻ってきて祝いに加わって鳴いた。このハッピーエンドは最初から構想にあったと思われますが、これでは結局は国家の措置に苦しみ国家の措置に感謝するばかりで『楚囚之詩』は体制と個人との思想的対決は棚上げしたまま書き上げられてしまったかのようです。巻頭に戻って第一章を再読すると調子の差に愕然とします。

第一

曽(か)つて誤つて法を破り

政治の罪人として捕はれたり、

余と生死を誓ひし壮士等の

数多あるうちに余は其の首領なり、

中に、余が最愛の

まだ蕾の花なる少女も、

国の為とて諸共に

この花婿も花嫁も。

第一章は全編の完成ののち推敲を経たものと思われ、『楚囚之詩』最短章の全9行に設定を凝縮していますが、「国の為とて諸共に」と不条理な逮捕禁錮に憤懣をつのらせながらも「曽(か)つて誤つて法を破り」と憤懣とは矛盾した前提を置いています。「国の為」「生死を誓ひし壮士」が「政治の罪人として捕はれた」のであるからには『楚囚之詩』は「曽(か)つて誤つて法を破り」が「敢えて誤てる法を破り」に発展する革命思想の確立をたどるべき獄中思想劇になるのが論理的帰結だったはずです。イギリスのロマン主義詩人バイロンやアメリカの超越主義思想家エマーソンに学んだ透谷にその認識が欠けていたとは思えませんが、明治自体が君主国家として近代化した矛盾を抱えており、国家批判は昭和22年(1947年)まで大逆罪として制定・施行され、『楚囚之詩』刊行(透谷自身により回収)から22年あまりを経た明治44年(1911年)に至っても死刑判決24名(執行12名、獄中死5名、執行猶予無期仮釈放7名)の警察庁による捏造・冤罪事件である大逆事件(幸徳事件)が起こりました。『楚囚之詩』の可能性と矛盾は歴史的な限界にもよりますが、中国古典文学的な英雄受難談の形式で投獄の苦悩を嘆くにとどまり、近代合理主義的思考による革命組織論への反省にも向かわず、恋人を含む部下たちの処遇をも心労する様子は微塵もありません。結局『楚囚之詩』は語り手「余」の悲劇的自己英雄化にしか視野にない長編詩になっているのです。明治日本最初の現代詩と言えるものが示した限界がその後どこまで克服されたかを問われる気にすらなります。自己愛に行き着くしかない詩を詩と呼んでいいものなのか、これは詩にとどまらず近代文化全般におよんで人間性を蝕む問題であるとも言えて、透谷は同時代詩人として並ぶ中西梅花(1866-1898・『新體梅花詩集』明治24年=1891年)とともにその矛盾を越えられないまま狂死した明治最初の現代詩人でした。こうなると『新體梅花詩集』もご紹介しないでは済まないようですが、厄介なことに同書は初版以来60年を経て日夏耿之介編『日本現代詩体系・第一巻』(河出書房・昭和25年=1950年)に全編収録されましたが専門家にしか読まれず、やはり専門家しか読まない『明治文学全集第60巻・明治詩人集(1)』(筑摩書房・昭和47年=1972年)に22年ぶりに収録された後は全巻セット販売のファクシミリ版『名著復刻・詩歌文学館』(日本文学館・昭和55年=1980年)が限定刊行されたきり稀書となりもはやこれまでと思われましたが、近年ふたたび『新日本古典文学大系 明治編12 新体詩・聖書・讃美歌集』(岩波書店・平成13年=2001年)で入手容易になり(専門家しか読みませんが)、ようやく初の梅花評伝も2006年に研究者により刊行された評価未定の詩人・詩集なのです。次回は『楚囚之詩』総論か『新體梅花詩集』第1回か、いずれにせよこのシリーズも満1年を過ぎ、いよいよ筆者の手に余る域に入ってきました。