現代詩の起源(13); 北村透谷の晩年詩群(ii)

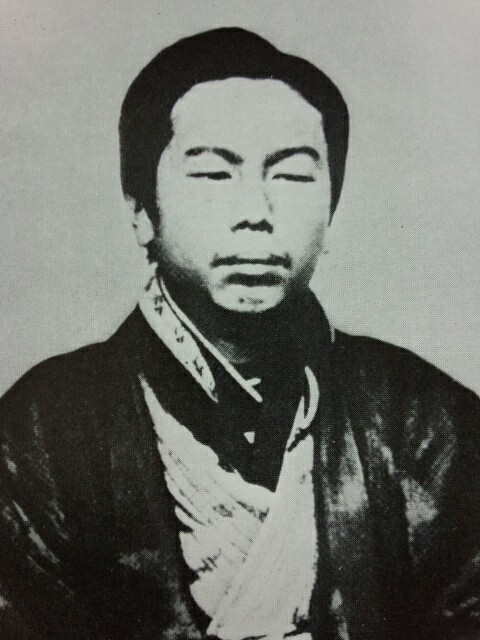

北村透谷(門太郎)・明治元年(1868年)12月29日生~明治27年(1894年)5月16日逝去(縊死自殺、享年25歳)。明治16年頃の肖像写真。

(A)*歿後発見された『楚囚之詩』~『蓬莱曲』時代の初期詩編

・「夢中の夢」

・「朝靄の歌」

・「春駒」

・「春は來ぬ」

(B)*『蓬莱曲』刊行後の未発表詩編

・「地龍子」

(C)*『蓬莱曲』刊行後の単発発表詩編(晩年詩群)

・「一點星」

・「孤飛蝶」

・「ゆきだふれ」

(A)(B)(C)と時期を分けたのは、印刷製本までされながら透谷自身が発売を中止した長編詩で処女作『楚囚之詩』(明治22年/1889年4月、自費出版)、初めて詩人として本格的なデビューとなった長編劇詩『蓬莱曲』(明治24年/1891年5月、自費出版)がただ2冊の透谷の単行詩集だからです。つまり、

(A)*歿後発見された『楚囚之詩』~『蓬莱曲』時代の初期詩編

・「夢中の夢」(「女學雜誌」明治28年10月25日号、島崎藤村「亡友反古帖」より)

・「朝靄の歌」(明治23年9月4日作、明治35年10月『透谷全集』「透谷子漫録摘集」より)

・「春駒」(「女學雜誌」明治28年10月25日号、島崎藤村「亡友反古帖」より)

・「春は來ぬ」(明治24年2月15日作、明治35年10月『透谷全集』「透谷子漫録摘集」より)

これらのうちたった2行の「夢中の夢」「春は來ぬ」は思いつきか『楚囚之詩』『蓬莱曲』に使われなかった覚え書き程度のものと見なしてよく、4行詩「朝靄の歌」は日記「透谷子漫録」に書かれた偶成詩ですし、5連23行+5連29行と(A)群中唯一の力作「春駒」も脚韻の実験ばかりが目立ち、措辞が整わず詩想が散漫なひどい出来で、唐突に終わっていますからおそらく5連20行台で第三、第四と続けていくつもりで放棄したものと思われます。「女學雜誌」に発表された島崎藤村「亡友反古帖」は透谷の未発表遺稿を紹介したもので、明治35年の初の『透谷全集』の「透谷子漫録摘集」は「女學雜誌」の主宰者・星野天地によって透谷の日記「漫録」から採録されたものです。昭和25年刊の『透谷全集』まで拾遺詩編/晩年詩群は集成されず、詩集の部は「ゆきだふれ」「ほたる」「蝶のゆくへ」「雙蝶のわかれ」「眠れる蝶」「露のいのち」「髑髏舞」「彈琴」「みゝずのうた」の順で9編がまとめられ『蓬莱曲』と併せてあるだけで、それまでの全集では『楚囚之詩』は「朝靄の歌」や「春は來ぬ」同様に「透谷子漫録摘集」に紛れ込んでいたのです。つまり透谷は発売中止にした『楚囚之詩』を自分用に1部だけ日記に挟み込んでいたので、その日の記述はこうなります。

(明治二十二年四月より)

十二日 楚囚之詩と題して多年の思望の端緒を試みたり、大に江湖に問はんと印刷に附して春洋堂より出版することとし、去る九日に印刷成りたるが又熟考するに余りに大胆に過ぎたるを慚愧したれば、急ぎ書店に走りて中止することを頼み直ちに印刷せしものを切りほぐしたり。自分の参考にも成れと一冊を左に綴込み置く。

と、『楚囚之詩』は全集の詩集の部ではなく日記のこの日に掲載されています。『楚囚之詩』が単行詩集として刊行されるには昭和5年、大学生が古本屋で発見した1冊から自費出版500部で翻刻するまで待たなければならず、それまでは全集の日記の中の未定稿としか扱われていなかったのです。透谷は「急ぎ書店に走りて中止することを頼み直ちに印刷せしものを切りほぐしたり」としていますが実際は事前に出版社によって書評・献呈用に5部前後が発送されていたらしく、昭和5年の発見本はその1冊と思われ、昭和45年(1970年)の古書価では『楚囚之詩』は80万円で取り引きされていました。30代半ばのサラリーマンの年収が平均20万円の時代ですから年収の4年分です。

(B)*『蓬莱曲』刊行後の未発表詩編

・「地龍子」(明治24年6月9日作、明治35年10月『透谷全集』「透谷子漫録摘集」より)

は日記中の偶成作と言えるでしょう。「透谷子漫録摘集」ではこの詩は散文詩型で、

行脚の草鞋紐ゆるみぬ。胸にまつはる悲しの恋も思ひ疲るゝまゝに衰へぬ。と見れば思ひまうけぬ所に目新らしき花の園。人のいやしき手にて作られし物と変りて、百種の野花思ひ/\に咲けるぞめでたき。何やらん花の根にうごめく物あり。眼を下向けて見れば地龍子(みゝず)なり。

となっていますが、昭和25年刊の『透谷全集』では編集・校訂の勝本清一郎によって行分け詩として、

行脚の草鞋紐ゆるみぬ。

胸にまつはる悲しの恋も

思ひ疲るゝまゝに衰へぬ。

と見れば思ひまうけぬ所に

目新らしき花の園。

人のいやしき手にて作られし

物と変りて、百種の野花

思ひ/\に咲けるぞめでたき。

何やらん花の根に

うごめく物あり。

眼を下向けて見れば

地龍子(みゝず)なり。

と改められています。「透谷子漫録摘集」は透谷のもう1冊存在したという「桃紅日録」(関東大震災で焼失)とともに現在は透谷の原本・星野天地の書写本ともに失われており、明治35年版全集の同集が残された唯一の透谷日記になります。この日記中の詩が「透谷子漫録摘集」通りの散文詩だったか、勝本の推定はおそらく妥当ですが、原本では行分け詩だったかの決め手はないのです。実は(A)群の「朝霞の歌」も「透谷子漫録摘集」では改行されていないのですが、これは明らかに4行詩として句読点が打たれています。日記「透谷子漫録摘集」はまだ透谷歿後8年でもあり関係者に配慮された編集もあるでしょうが、私生活の様子は文学者仲間との交流くらいでほとんどが文学論と創作ノートに当てられており、『蓬莱曲』刊行(5月)直後の明治24年7月には劇詩六部作として『酔夢(恋に酔ひたるもの)』『魔夢(蓬莱曲改作)』『仇夢(平清盛の事)』『悪夢(山賊が事)』『淫夢(一世話物)』『毒夢(明智光秀が事)』と構想し、11月にようやく「夜、毒夢想成る」と四場からなる第1幕、第2幕二場まで梗概が書かれますが当初の明智光秀譚とはまったく関係ない内容になっています。翌明治25年1月には劇詩の構想は現れず、11日には「病床にあり、重箱行脚著作の念を決す」、15日には「是よりいよ/\文壇に躍出る考へ専らなり」とあります。病床で構想した「重箱行脚著作」は「ゆきだふれ」でしょう。9月になるとまた劇詩『悪夢』の構想が書かれますが前年の『毒夢』構想同様に山賊譚でも何でもなく平家の怨霊が源実朝を呪う話になっており、結局『蓬莱曲』以後に劇詩の構想は実現しないのです。明治25年は透谷の創作力が爆発した年で、長短合わせて64編の批評、5編の詩、7編の翻訳を発表しています。前回は、

(C)*『蓬莱曲』刊行後の単発発表詩編(晩年詩群)

・「一點星」(「女學雜誌 第二九八號」明治25年1月2日)

・「孤飛蝶」(「女學生 夏期號外」明治25年8月22日)

・「ゆきだふれ」(「白表・女學雜誌 第三三二號」明治25年11月19日)

の3編をご紹介しましたが、明治25年度発表の詩編5編をまとめて読むと『楚囚之詩』からの変化がいかに大胆で、また透谷としては意識的に読者に読みやすい文体に転換したのがわかります。「平家蟹」におそらく劇詩『悪夢』の構想が反映していることからも大作ではなく短詩にアイディアを譲ったことがうかがわれます。「孤飛蝶」は当時「美文」と呼ばれた散文詩のジャンルで「旧稿」とされている通り明治25年以前の作品かもしれませんが、漢文脈の『楚囚之詩』とはまったく異なる和文体で書かれています。文体や形式を一変させるのは詩人にとっては一からの再出発ですから、これは大変なことです。翌明治26年には発表詩編は7編あり、歿年となった明治27年の発表は3編ですが同年には透谷は精神疾患を発症しており遺稿「みゝずのうた」以外の2編は明治26年の作品で、そのうち「彈琴」は「彈琴と嬰兒」の初稿になり、また歿後明治31年に発表された「蛍」は明治26年発表の「ほたる」の初稿なので、透谷の晩年詩群は明治25年に5編、明治26年に10編、明治27年に1編という分布になります。遺作「みゝずのうた」が晩年詩群中「ゆきだふれ」の80行を上回る最長の110行の力作なのは、毎週のように発表していた批評活動の充実と引き換えに、創作ノートの構想に終わった劇詩連作の断念とあいまって、痛ましい気もします。明治25年の詩編ですら1月の「一點星」と11月の「みどりご」「平家蟹」ではあまりに心境の落差が大きく、明治26年では沈み込んだ地点から何とか詩を汲み上げようとする努力と放棄がますます基調になっていきます。透谷の最良の詩の大半は明治26年の作品ですが、『新體梅花詩集』が躁の上昇期に成立したものなら透谷の晩年詩は鬱の下降過程にかろうじて成立しており、どちらも決して幸福とは言えない状態で書かれたものです。しかし日本の現代詩の始まりは中西梅花のような不幸、北村透谷のような不幸からしか生まれなかったのです。

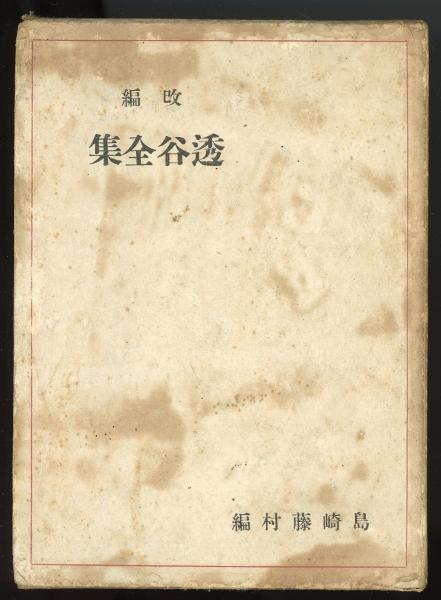

島崎藤村編『透谷全集』大正11年(1922年)3月・春陽堂刊

一 點 星

眠りては覚め覚めては眠る秋の床、

結びては消え消えては結ぶ夢の跡。

油や尽きし燈火の見る見る暗に成り行くに、

なかなかに細りは行かぬ胸の思ぞあやしけれ。

罪なしと知れどもにくき枕をば、

かたへに抛げて膝を立つれど、

千々に乱るゝ麻糸の思ひを消さむ由はなし。

今見し夢を繰り回へし、

うらなふ行手の浪高く、

迷ひそめにし恋の港は何所なるらむ。

立出て窓をひらけば外の方は、

ゆきゝいそがし暴風雨を誘ふ雲の足、

あめつちの境もわかで黒みわたるぞ物凄き。

しばし呆れて眺むれば、

頭(かしら)の上にうすらぐ雲の絶間より、

あらはるゝ心あり気の星一つ。

たちまちに晴るゝ思ひに憂さも散りぬ。

人は眠り世は静かなる小夜中に、

音づるゝ君はわが恋ふ人の姿にぞありける。

(「女學雜誌 第二九八號」明治25年=1892年1月2日)

孤 飛 蝶 (舊稿)

つれなき蝶のわびしげなる。いつしか夏も夕影(ゆふかげ)の、葉風すゞしき庭面にはおもにかろく、浮きたるそのすがた。黒地に斑(まだら)しろかねの、双葉(もろは)を風にうちまかせ花ある方をたづね顏。

春の野に迷ひ出でたはつい昨日、旭日にうつる菜の花に、うかるゝともなく迷ふともなく、広野を狭まく今日までは。思へば今日までは怪しく過ぎにけり。いつのまに春は過ぎつゝ夏も亦(ま)た、あしたの宿をいかにせむ。

とは見る人の杞憂(うれひ)にて、蝴蝶はひたすら花を尋ね舞ふ。西へ行くかと見れば東へかへり、東へ飛んでは西へ舞ひもどる。うしろの庭をあさりめぐりて前なる池を一とまはり。秋待顔の萩の上葉にいこひもやらず、けさのあはれのあさがほにふたゝび三みたび羽をうちて再た飛び去りて宇宙(ちう)に舞ふ。

たれか宇宙に迷はぬものやあらむ。あしたの雨夕べの風何れ心をなやめぬものやあるべき。わびしく舞へるゆふべの蝶よひとりなるはいましのみかは。われもさびしくこの夏の、たそがれの景色けしきに惑ふてあるものを。

秋風の樹葉(このは)をからさんはあすのこと。野も里もなべてに霜の置き布けば草のいのちも消えつきて、いましが宿もなかるべし。花をあさるは今のまの、あはれ浮世の夢なりけり。黄金積むもの、権威(ちから)あるもの、たゞしは玉のかんばせの佳人(たをやめ)とても、この夢に、もるゝはあらじ、あなおろかや。

(「女學生 夏期號外」明治25年=1892年8月22日)

ゆ き だ ふ れ

病床にありての作なるからに調も想も常にまして整はざるところ多し。読者の寛恕を乞ふになむ。

○瘠せにやせたるそのすがた、

枯れにかれたるそのかたち、

何を病みてかさはかれし、

何をなやみて左はやせし。

○みにくさよ、あはれそのすがた、

いたましや、あはれそのかたち、

いづくの誰れぞ何人ぞ。

里はいづくぞ、どのはてぞ。

○親はあらずや子もあらずや、

妻もあらずや妹もあらずや、

あはれこの人もの言はず、

ものを言はぬは唖ならむ。

○唖にもあらぬ舌あらば、

いかにたびゞとかたらずや。

いづくの里を迷ひ出でて、

いづくの里に行くものぞ。

~~~~~~~~~~~

○いづこよりいづこへ迷ふと、

たづぬる人のあはれさよ。

家ありと思ひ里ありと、

定むる人のおろかさよ。

○迷はぬわれを迷ふとは。

迷へる人のあさましさ。

親も児も妻も妹とも持たざれは、

闇のうきよにちなみもあらず。

○みにくしと笑ひたまへど、

いたましとあはれみたまへど、

われは形のあるじにて、

形はわれのまらうどなれ。

○かりのこの世のかりものと、

かたちもすがたも捨てぬとは、

知らずやあはれ、浮世人(うきよびと)、

なさけあらばそこを立去りね。

~~~~~~~~~~~

○こはめづらしきものごひよ、

唖にはあらで、ものしりの、

乞食のすがたして来たりけり。

いな乞食の物知顔ぞあはれなる。

○誰れかれと言ひあはしつ、

物をもたらし、つどひしに、

物は乞はずに立去れと、

言ふ顔にくしものしりこじき。

○里もなく家もなき身にありながら、

里もあり家もある身をのゝしるは、

をこなる心のしれものぞ、

乞食のものしりあはれなり。

○世にも人にもすてられはてし、

恥らふべき身を知るや知らずや、

浮世人とそしらるゝわれらは、

汝が友ならず、いざ行かなむ。

~~~~~~~~~~~

○里の児等のさてもうるさや、

よしなきことにあたら一夜の、

月のこゝろに背きけり、

うち見る空のうつくしさよ。

○いざ立ちあがり、かなたなる、

小山の上の草原に、

こよひの宿をかりむしろ、

たのしく月と眠らなむ。

○立たんとすれば、あしはなえたり、

いかにすべけむ、ふしはゆるめり、

そこを流るゝ清水しみづさへ、

今はこの身のものならず。

○かの山までと思ひしも、

またあやまれる願ひなり。

西へ西へと行く月も、

山の端はちかくなりにけり。

~~~~~~~~~~~

○むかしの夢に往来せし、

栄華の里のまぼろしに、

このすがたかたちを写しなば、

このわれもさぞ哄笑ひつらむ。

○いまの心の鏡のうちに、

むかしの栄華のうつるとき、

そのすがたかたちのみにくきを、

われは笑ひてあはれむなり。

○むかしを拙なしと言ふも晩おそし、

今をおこぞと言ふもむやくし。

夢も鏡も天も地も、

いまのわが身をいかにせむ。

○物乞ふこともうみはてゝ、

食たうべず過ぎしは月あまり、

何事もたゞ忘るゝをたのしみに、

草枕ふたゝび覚めぬ眠に入らなむ。

(「白表・女學雜誌 第三三二號」明治25年=1892年11月19日)

み ど り ご

ゆたかにねむるみどりごは、

うきよの外の夢を見て、

母のひざをば極楽の、

たまのうてなと思ふらむ。

ひろき世界も世の人の、

心の中(うち)にはいとせまし。

ねむれみどりごいつまでも、

刺(とげ)なくひろきひざの上に。

(「平和 第八號」明治25年=1892年11月26日)

平 家 蟹

友人隅谷某、西に遊びて平家蟹一個を余が為に得来りたれば、賦して与ふるとて

神々に、

みすてられつゝ海そこに、

深く沈みし是非なさよ。

世の態は、

小車のめぐりめぐりて、

うつりかはりの跡留めぬに、

われのみは、

いつの世までもこのすがた、

つきぬ恨みをのこすらむ。

かくれ家を、

しほ路の底に求めても、

心やすめむ折はなく。

しらはたの、

源氏にあらぬあまびとの、

何を悪くしと追ひ来らむ。

まどかなる、

月は波上を照せども、

この水底は常世暗(とこよやみ)。

あはれやな、

かしらの角はとがりまさり、

前額(ひたひ)のしわはいやふかし。

ふたもとの、

はさみはあれどこの恨み、

断ちきる術はなかりけり。

夢なりし、

むかしの栄華は覚めたれど、

いまの現実(まこと)はいつ覚めむ。

(「國民之友 第一七四號」明治25年=1892年12月3日)

*仮名づかいは原文のまま、詩の表題と発表誌は正字を残し、本文は略字体に改めました。

(A)*歿後発見された『楚囚之詩』~『蓬莱曲』時代の初期詩編

・「夢中の夢」

・「朝靄の歌」

・「春駒」

・「春は來ぬ」

(B)*『蓬莱曲』刊行後の未発表詩編

・「地龍子」

(C)*『蓬莱曲』刊行後の単発発表詩編(晩年詩群)

・「一點星」

・「孤飛蝶」

・「ゆきだふれ」

(A)(B)(C)と時期を分けたのは、印刷製本までされながら透谷自身が発売を中止した長編詩で処女作『楚囚之詩』(明治22年/1889年4月、自費出版)、初めて詩人として本格的なデビューとなった長編劇詩『蓬莱曲』(明治24年/1891年5月、自費出版)がただ2冊の透谷の単行詩集だからです。つまり、

(A)*歿後発見された『楚囚之詩』~『蓬莱曲』時代の初期詩編

・「夢中の夢」(「女學雜誌」明治28年10月25日号、島崎藤村「亡友反古帖」より)

・「朝靄の歌」(明治23年9月4日作、明治35年10月『透谷全集』「透谷子漫録摘集」より)

・「春駒」(「女學雜誌」明治28年10月25日号、島崎藤村「亡友反古帖」より)

・「春は來ぬ」(明治24年2月15日作、明治35年10月『透谷全集』「透谷子漫録摘集」より)

これらのうちたった2行の「夢中の夢」「春は來ぬ」は思いつきか『楚囚之詩』『蓬莱曲』に使われなかった覚え書き程度のものと見なしてよく、4行詩「朝靄の歌」は日記「透谷子漫録」に書かれた偶成詩ですし、5連23行+5連29行と(A)群中唯一の力作「春駒」も脚韻の実験ばかりが目立ち、措辞が整わず詩想が散漫なひどい出来で、唐突に終わっていますからおそらく5連20行台で第三、第四と続けていくつもりで放棄したものと思われます。「女學雜誌」に発表された島崎藤村「亡友反古帖」は透谷の未発表遺稿を紹介したもので、明治35年の初の『透谷全集』の「透谷子漫録摘集」は「女學雜誌」の主宰者・星野天地によって透谷の日記「漫録」から採録されたものです。昭和25年刊の『透谷全集』まで拾遺詩編/晩年詩群は集成されず、詩集の部は「ゆきだふれ」「ほたる」「蝶のゆくへ」「雙蝶のわかれ」「眠れる蝶」「露のいのち」「髑髏舞」「彈琴」「みゝずのうた」の順で9編がまとめられ『蓬莱曲』と併せてあるだけで、それまでの全集では『楚囚之詩』は「朝靄の歌」や「春は來ぬ」同様に「透谷子漫録摘集」に紛れ込んでいたのです。つまり透谷は発売中止にした『楚囚之詩』を自分用に1部だけ日記に挟み込んでいたので、その日の記述はこうなります。

(明治二十二年四月より)

十二日 楚囚之詩と題して多年の思望の端緒を試みたり、大に江湖に問はんと印刷に附して春洋堂より出版することとし、去る九日に印刷成りたるが又熟考するに余りに大胆に過ぎたるを慚愧したれば、急ぎ書店に走りて中止することを頼み直ちに印刷せしものを切りほぐしたり。自分の参考にも成れと一冊を左に綴込み置く。

と、『楚囚之詩』は全集の詩集の部ではなく日記のこの日に掲載されています。『楚囚之詩』が単行詩集として刊行されるには昭和5年、大学生が古本屋で発見した1冊から自費出版500部で翻刻するまで待たなければならず、それまでは全集の日記の中の未定稿としか扱われていなかったのです。透谷は「急ぎ書店に走りて中止することを頼み直ちに印刷せしものを切りほぐしたり」としていますが実際は事前に出版社によって書評・献呈用に5部前後が発送されていたらしく、昭和5年の発見本はその1冊と思われ、昭和45年(1970年)の古書価では『楚囚之詩』は80万円で取り引きされていました。30代半ばのサラリーマンの年収が平均20万円の時代ですから年収の4年分です。

(B)*『蓬莱曲』刊行後の未発表詩編

・「地龍子」(明治24年6月9日作、明治35年10月『透谷全集』「透谷子漫録摘集」より)

は日記中の偶成作と言えるでしょう。「透谷子漫録摘集」ではこの詩は散文詩型で、

行脚の草鞋紐ゆるみぬ。胸にまつはる悲しの恋も思ひ疲るゝまゝに衰へぬ。と見れば思ひまうけぬ所に目新らしき花の園。人のいやしき手にて作られし物と変りて、百種の野花思ひ/\に咲けるぞめでたき。何やらん花の根にうごめく物あり。眼を下向けて見れば地龍子(みゝず)なり。

となっていますが、昭和25年刊の『透谷全集』では編集・校訂の勝本清一郎によって行分け詩として、

行脚の草鞋紐ゆるみぬ。

胸にまつはる悲しの恋も

思ひ疲るゝまゝに衰へぬ。

と見れば思ひまうけぬ所に

目新らしき花の園。

人のいやしき手にて作られし

物と変りて、百種の野花

思ひ/\に咲けるぞめでたき。

何やらん花の根に

うごめく物あり。

眼を下向けて見れば

地龍子(みゝず)なり。

と改められています。「透谷子漫録摘集」は透谷のもう1冊存在したという「桃紅日録」(関東大震災で焼失)とともに現在は透谷の原本・星野天地の書写本ともに失われており、明治35年版全集の同集が残された唯一の透谷日記になります。この日記中の詩が「透谷子漫録摘集」通りの散文詩だったか、勝本の推定はおそらく妥当ですが、原本では行分け詩だったかの決め手はないのです。実は(A)群の「朝霞の歌」も「透谷子漫録摘集」では改行されていないのですが、これは明らかに4行詩として句読点が打たれています。日記「透谷子漫録摘集」はまだ透谷歿後8年でもあり関係者に配慮された編集もあるでしょうが、私生活の様子は文学者仲間との交流くらいでほとんどが文学論と創作ノートに当てられており、『蓬莱曲』刊行(5月)直後の明治24年7月には劇詩六部作として『酔夢(恋に酔ひたるもの)』『魔夢(蓬莱曲改作)』『仇夢(平清盛の事)』『悪夢(山賊が事)』『淫夢(一世話物)』『毒夢(明智光秀が事)』と構想し、11月にようやく「夜、毒夢想成る」と四場からなる第1幕、第2幕二場まで梗概が書かれますが当初の明智光秀譚とはまったく関係ない内容になっています。翌明治25年1月には劇詩の構想は現れず、11日には「病床にあり、重箱行脚著作の念を決す」、15日には「是よりいよ/\文壇に躍出る考へ専らなり」とあります。病床で構想した「重箱行脚著作」は「ゆきだふれ」でしょう。9月になるとまた劇詩『悪夢』の構想が書かれますが前年の『毒夢』構想同様に山賊譚でも何でもなく平家の怨霊が源実朝を呪う話になっており、結局『蓬莱曲』以後に劇詩の構想は実現しないのです。明治25年は透谷の創作力が爆発した年で、長短合わせて64編の批評、5編の詩、7編の翻訳を発表しています。前回は、

(C)*『蓬莱曲』刊行後の単発発表詩編(晩年詩群)

・「一點星」(「女學雜誌 第二九八號」明治25年1月2日)

・「孤飛蝶」(「女學生 夏期號外」明治25年8月22日)

・「ゆきだふれ」(「白表・女學雜誌 第三三二號」明治25年11月19日)

の3編をご紹介しましたが、明治25年度発表の詩編5編をまとめて読むと『楚囚之詩』からの変化がいかに大胆で、また透谷としては意識的に読者に読みやすい文体に転換したのがわかります。「平家蟹」におそらく劇詩『悪夢』の構想が反映していることからも大作ではなく短詩にアイディアを譲ったことがうかがわれます。「孤飛蝶」は当時「美文」と呼ばれた散文詩のジャンルで「旧稿」とされている通り明治25年以前の作品かもしれませんが、漢文脈の『楚囚之詩』とはまったく異なる和文体で書かれています。文体や形式を一変させるのは詩人にとっては一からの再出発ですから、これは大変なことです。翌明治26年には発表詩編は7編あり、歿年となった明治27年の発表は3編ですが同年には透谷は精神疾患を発症しており遺稿「みゝずのうた」以外の2編は明治26年の作品で、そのうち「彈琴」は「彈琴と嬰兒」の初稿になり、また歿後明治31年に発表された「蛍」は明治26年発表の「ほたる」の初稿なので、透谷の晩年詩群は明治25年に5編、明治26年に10編、明治27年に1編という分布になります。遺作「みゝずのうた」が晩年詩群中「ゆきだふれ」の80行を上回る最長の110行の力作なのは、毎週のように発表していた批評活動の充実と引き換えに、創作ノートの構想に終わった劇詩連作の断念とあいまって、痛ましい気もします。明治25年の詩編ですら1月の「一點星」と11月の「みどりご」「平家蟹」ではあまりに心境の落差が大きく、明治26年では沈み込んだ地点から何とか詩を汲み上げようとする努力と放棄がますます基調になっていきます。透谷の最良の詩の大半は明治26年の作品ですが、『新體梅花詩集』が躁の上昇期に成立したものなら透谷の晩年詩は鬱の下降過程にかろうじて成立しており、どちらも決して幸福とは言えない状態で書かれたものです。しかし日本の現代詩の始まりは中西梅花のような不幸、北村透谷のような不幸からしか生まれなかったのです。

島崎藤村編『透谷全集』大正11年(1922年)3月・春陽堂刊

一 點 星

眠りては覚め覚めては眠る秋の床、

結びては消え消えては結ぶ夢の跡。

油や尽きし燈火の見る見る暗に成り行くに、

なかなかに細りは行かぬ胸の思ぞあやしけれ。

罪なしと知れどもにくき枕をば、

かたへに抛げて膝を立つれど、

千々に乱るゝ麻糸の思ひを消さむ由はなし。

今見し夢を繰り回へし、

うらなふ行手の浪高く、

迷ひそめにし恋の港は何所なるらむ。

立出て窓をひらけば外の方は、

ゆきゝいそがし暴風雨を誘ふ雲の足、

あめつちの境もわかで黒みわたるぞ物凄き。

しばし呆れて眺むれば、

頭(かしら)の上にうすらぐ雲の絶間より、

あらはるゝ心あり気の星一つ。

たちまちに晴るゝ思ひに憂さも散りぬ。

人は眠り世は静かなる小夜中に、

音づるゝ君はわが恋ふ人の姿にぞありける。

(「女學雜誌 第二九八號」明治25年=1892年1月2日)

孤 飛 蝶 (舊稿)

つれなき蝶のわびしげなる。いつしか夏も夕影(ゆふかげ)の、葉風すゞしき庭面にはおもにかろく、浮きたるそのすがた。黒地に斑(まだら)しろかねの、双葉(もろは)を風にうちまかせ花ある方をたづね顏。

春の野に迷ひ出でたはつい昨日、旭日にうつる菜の花に、うかるゝともなく迷ふともなく、広野を狭まく今日までは。思へば今日までは怪しく過ぎにけり。いつのまに春は過ぎつゝ夏も亦(ま)た、あしたの宿をいかにせむ。

とは見る人の杞憂(うれひ)にて、蝴蝶はひたすら花を尋ね舞ふ。西へ行くかと見れば東へかへり、東へ飛んでは西へ舞ひもどる。うしろの庭をあさりめぐりて前なる池を一とまはり。秋待顔の萩の上葉にいこひもやらず、けさのあはれのあさがほにふたゝび三みたび羽をうちて再た飛び去りて宇宙(ちう)に舞ふ。

たれか宇宙に迷はぬものやあらむ。あしたの雨夕べの風何れ心をなやめぬものやあるべき。わびしく舞へるゆふべの蝶よひとりなるはいましのみかは。われもさびしくこの夏の、たそがれの景色けしきに惑ふてあるものを。

秋風の樹葉(このは)をからさんはあすのこと。野も里もなべてに霜の置き布けば草のいのちも消えつきて、いましが宿もなかるべし。花をあさるは今のまの、あはれ浮世の夢なりけり。黄金積むもの、権威(ちから)あるもの、たゞしは玉のかんばせの佳人(たをやめ)とても、この夢に、もるゝはあらじ、あなおろかや。

(「女學生 夏期號外」明治25年=1892年8月22日)

ゆ き だ ふ れ

病床にありての作なるからに調も想も常にまして整はざるところ多し。読者の寛恕を乞ふになむ。

○瘠せにやせたるそのすがた、

枯れにかれたるそのかたち、

何を病みてかさはかれし、

何をなやみて左はやせし。

○みにくさよ、あはれそのすがた、

いたましや、あはれそのかたち、

いづくの誰れぞ何人ぞ。

里はいづくぞ、どのはてぞ。

○親はあらずや子もあらずや、

妻もあらずや妹もあらずや、

あはれこの人もの言はず、

ものを言はぬは唖ならむ。

○唖にもあらぬ舌あらば、

いかにたびゞとかたらずや。

いづくの里を迷ひ出でて、

いづくの里に行くものぞ。

~~~~~~~~~~~

○いづこよりいづこへ迷ふと、

たづぬる人のあはれさよ。

家ありと思ひ里ありと、

定むる人のおろかさよ。

○迷はぬわれを迷ふとは。

迷へる人のあさましさ。

親も児も妻も妹とも持たざれは、

闇のうきよにちなみもあらず。

○みにくしと笑ひたまへど、

いたましとあはれみたまへど、

われは形のあるじにて、

形はわれのまらうどなれ。

○かりのこの世のかりものと、

かたちもすがたも捨てぬとは、

知らずやあはれ、浮世人(うきよびと)、

なさけあらばそこを立去りね。

~~~~~~~~~~~

○こはめづらしきものごひよ、

唖にはあらで、ものしりの、

乞食のすがたして来たりけり。

いな乞食の物知顔ぞあはれなる。

○誰れかれと言ひあはしつ、

物をもたらし、つどひしに、

物は乞はずに立去れと、

言ふ顔にくしものしりこじき。

○里もなく家もなき身にありながら、

里もあり家もある身をのゝしるは、

をこなる心のしれものぞ、

乞食のものしりあはれなり。

○世にも人にもすてられはてし、

恥らふべき身を知るや知らずや、

浮世人とそしらるゝわれらは、

汝が友ならず、いざ行かなむ。

~~~~~~~~~~~

○里の児等のさてもうるさや、

よしなきことにあたら一夜の、

月のこゝろに背きけり、

うち見る空のうつくしさよ。

○いざ立ちあがり、かなたなる、

小山の上の草原に、

こよひの宿をかりむしろ、

たのしく月と眠らなむ。

○立たんとすれば、あしはなえたり、

いかにすべけむ、ふしはゆるめり、

そこを流るゝ清水しみづさへ、

今はこの身のものならず。

○かの山までと思ひしも、

またあやまれる願ひなり。

西へ西へと行く月も、

山の端はちかくなりにけり。

~~~~~~~~~~~

○むかしの夢に往来せし、

栄華の里のまぼろしに、

このすがたかたちを写しなば、

このわれもさぞ哄笑ひつらむ。

○いまの心の鏡のうちに、

むかしの栄華のうつるとき、

そのすがたかたちのみにくきを、

われは笑ひてあはれむなり。

○むかしを拙なしと言ふも晩おそし、

今をおこぞと言ふもむやくし。

夢も鏡も天も地も、

いまのわが身をいかにせむ。

○物乞ふこともうみはてゝ、

食たうべず過ぎしは月あまり、

何事もたゞ忘るゝをたのしみに、

草枕ふたゝび覚めぬ眠に入らなむ。

(「白表・女學雜誌 第三三二號」明治25年=1892年11月19日)

み ど り ご

ゆたかにねむるみどりごは、

うきよの外の夢を見て、

母のひざをば極楽の、

たまのうてなと思ふらむ。

ひろき世界も世の人の、

心の中(うち)にはいとせまし。

ねむれみどりごいつまでも、

刺(とげ)なくひろきひざの上に。

(「平和 第八號」明治25年=1892年11月26日)

平 家 蟹

友人隅谷某、西に遊びて平家蟹一個を余が為に得来りたれば、賦して与ふるとて

神々に、

みすてられつゝ海そこに、

深く沈みし是非なさよ。

世の態は、

小車のめぐりめぐりて、

うつりかはりの跡留めぬに、

われのみは、

いつの世までもこのすがた、

つきぬ恨みをのこすらむ。

かくれ家を、

しほ路の底に求めても、

心やすめむ折はなく。

しらはたの、

源氏にあらぬあまびとの、

何を悪くしと追ひ来らむ。

まどかなる、

月は波上を照せども、

この水底は常世暗(とこよやみ)。

あはれやな、

かしらの角はとがりまさり、

前額(ひたひ)のしわはいやふかし。

ふたもとの、

はさみはあれどこの恨み、

断ちきる術はなかりけり。

夢なりし、

むかしの栄華は覚めたれど、

いまの現実(まこと)はいつ覚めむ。

(「國民之友 第一七四號」明治25年=1892年12月3日)

*仮名づかいは原文のまま、詩の表題と発表誌は正字を残し、本文は略字体に改めました。