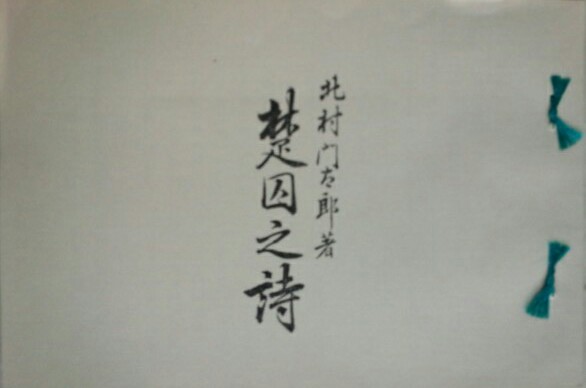

(1)長編詩『楚囚之詩』(明治22年4月刊)

(2)長編詩劇『蓬莱曲』(明治24年5月刊)

(3)短詩「一點星」(明治25年1月発表)から逝去翌月発表の遺稿長詩「みゝずのうた」(明治27年6月発表)まで長短15詩編+短詩「蛍」明治31年1月発表(既発表短詩「ほたる」明治26年6月発表別稿)合計16編

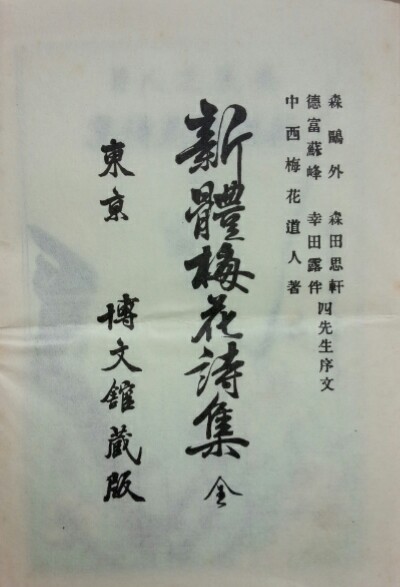

になります。『楚囚之詩』が透谷自身によって印刷・製本直後回収処分され、著者所蔵本以外は書評用献本が数部外部に洩れたにとどまったのはこれまでも触れた通りです。同時代の読者にとっては新人批評家、英米文学者の透谷が初めて詩人としてデビューしたのは『蓬莱曲』の発表からでした。一方『新體梅花詩集』は自序のみならず森鴎外、幸田露伴、徳富蘇峰(「国民新聞」社主)、森田思軒(「読売新聞」文芸欄主筆)ら4人の推薦文を序文と跋文(後書)に掲げて当時の文芸出版社最大大手だった博文館から刊行されましたが、詩集刊行後には梅花は漢詩の翻訳2編と創作詩1編を同年8月に発表した後詩作はなく、雑誌への読み物も11月の発表を最後に7年後の逝去まで完全に文筆に戻ることなく終わりました。

梅花と透谷は作風こそ違えど大半のロマン派詩人が属する穏健派ならぬ硬派のロマン派詩人として双璧をなす、という評価は昭和期以降ですが、明治詩人たちの間では明治30年年代すでに『新體梅花詩集』と『蓬莱曲』が与えた衝撃でも、ともに狂死による夭逝の点でも並べて語り継がれるようになったようです。与謝野鉄幹『東西南北』明治29年(1896年)、島崎藤村の『若菜集』明治30年(1897年)、土井晩翠『天地有情』明治32年(1899年)の影響から明治30年代にようやく現代詩の形式が整備され詩の興隆が訪れますが、藤村に次ぐ長老詩人の河井醉茗(1874-1965)に後年、面識のあった先輩明治詩人たちについての回想があります(河出書房『日本現代詩大系 第一巻』「月報」昭和25年=1950年9月発行)。島崎藤村(1871-1943)より3歳年少、透谷より6歳年少、梅花より8歳年少で同じ時代を知る詩人だけあって実感のこもった懐述です。さまざまな明治詩人との面識を述べたこの回想は、ついぞ会う機会のなかった梅花と透谷に触れて締めくくられるのです。

「一度逢っておけばよかったと思う詩人は梅花である。梅花はこの時期の詩人として芸術の本道を歩いた人で、その人柄もまた推測される。梅花に至っては透谷ほど正直に学問をしているでもなく、優れた芸術家というほどの才能もなかったが、明治の前期に彼のような熱狂的また天才的な詩人の現れたのは当年の詩壇を大いに多彩ならしめて面白い存在であった。内田魯庵さんに会って話を聞いていると、梅花その人が躍如として目に見えるようだった。もっと詳しく聞こうと思っているうちに永遠にその機会を失い、その後、何処からも梅花をよく知っているというような人も現れてこない。文献の上でも折々新しい資料を発見するのはせめてもの幸いである」(原文・歴史的仮名づかい)

醉茗が梅花を「芸術の本道を歩いた」「熱狂的また天才的な詩人」としながら「(透谷ほど)正直に学問をしているでもなく、優れた芸術家というほどの才能もなかった」と言うのは矛盾はないので、 本質に迫る直感的な素質を持った人を天才と呼ぶのはGeniusという概念が当てはまるでしょう。しかしその素質を伸ばして優れた作品を生み出す才能こそがTalentというもので、天才と才能は同じものではありません。多く天才を謳われた人ほど大成に至るのに困難なのは才能の積み重ね以上の直観力で到達する地点まで一気にヴィジョンを抱きながらそれを具体化するまでにさまざまな事情で頓挫してしまうからで、先に透谷の詩歴を3期に分けましたが足かけ6年にも満たない短い期間ながら透谷にはそれだけの発展がありました。しかし中西梅花の場合は『新體梅花詩集』の中に梅花にとっての『楚囚之詩』、梅花にとっての『蓬莱曲』、梅花にとっての抒情詩集が同時に現れていて、実質的に第1詩集が最終詩集で全詩集になってしまったのです。

透谷が初期の劇詩『楚囚之詩』『蓬莱曲』から後期の抒情詩に進む際に『新體梅花詩集』の中の抒情詩的傾向の作品からの影響があったのは用語や文体からも推察されます。『新體梅花詩集』は大まかに言って4つの傾向に分かれており、まず目立つのは今日でも破格の破壊力を持つ「出放題」を含む(1)思想詩系統の作品で、他にこの系統は「対空吟」が佳作ですが「出放題」と並ぶ長詩「霊魂」は散漫な出来です。(2)抒情詩的傾向の作品には「須磨の月夜」「旅烏」「浦のとまや」や漢詩の翻訳3編などで、これらは前回ご紹介しました。(3)は知人や師に寄せる挨拶の偶成詩(機会詩)で、坪内逍遥や森鴎外、幸田露伴、饗庭篁村、須藤南翠らとの交流を詩にしたもので今日では珍しいスタイルですが、江戸文学的発想のものとも言えます。(4)が発表時に評判を呼んだという長詩「静御前」や詩集巻頭作品で詩集の1/3強を占める長編詩「九十九の姆」などの物語詩で、特に徳川時代の塙保己一編「群書類従」(1779-1822)所収の小町伝説の一つ「常盤姆物語」に材を採った「九十九の姆」(九十九は老婆の白髪が植物のツクモに似ていること、また漢字の「百」から「一」を取ると「白」になることに由来)は老婆の独白体で老残の孤独な放浪を語り、詩集発表直前の明治24年1月3日「国民之友・新年付録」として一挙発表された自信作でした。同作は透谷の後期詩編中数少ない長詩「ゆきだをれ」(明治25年11月発表)への影響も見られ、詩集以降唯一の創作詩編「ものぐるい」(明治24年8月23日「国民之友」)も同作と同趣向の作品です。巻頭作品ということからもこれは梅花にとっての『楚囚之詩』か『蓬莱曲』に当たるものでした。全十一章全編はあまりに長大で冗長ですが、確かにこれは透谷の長編詩とはまったく違った文体と発想で書かれた作品です。また原作「常盤姆物語」の死による浄土への救済を結末とした仏教くささを払底して、語り手の老婆は死ねない苦しみを嘆きながら流浪を続けます。途中の長い章を略して第一、二、三、六、十、十一をご紹介します。『楚囚之詩』と同じ独白体長編詩、ただし比較すると茫然とするくらいの作風の違いにご注意ください。

中西梅花(1866=慶応2年~1898=明治31年)『新體梅花詩集』明治24年(1891年)3月10日・博文館刊。四六判・序文22頁、目次4頁、本文104頁、跋2頁。(ダストジャケット・本体表紙)

九 十 九(つくも) の 姆(うば)

其 一

息切れぬ、歩むに腰のほね痛し。

杖もがな、アゝ、杖もがな、

竹にもあれ、木にもあれ、

手頃の棒のほしきことよ。

こゝらの里に小供は居(ゐ)ぬか、

居(を)らぬと見える、

居らば遊ぶに良き場所なるに、

遊ばゞ小供のつねとして、

棒ちぎり、履(くつ)わらじ、

取りちらしあるは必定、

アゝ、棒もがな、杖ほしや」

昔は杖と云ふものを、

老たる人の曳かるゝに、

今の我身が是ほどに、

用ある物とは知らずして、

母なる人の秘られて、

祖父なる人の秘られし、

あずさの弓の、ホゝ、

我身ながら

笑止のことや、

腰の曲りしありさまの、

其の弓にしも似たるかな」

其の弓折れの杖をしも、

ねだりしに/\、

父なる人にしかられて、

灸(やいと)に辛き目見せられしが、

母なる人のいましめて、

弓は女子(をなご)の持つものならじ、

をのこゞならば

得させもせめと、

アゝ、我身

をの子なりせば」

其 二

慨(なげ)くまじきことよ、

我身ものにくるへりと、

さとの子供に囃さるゝは、

ものを一途に思へばぞ、

おちぶれし、

今日を、

昨日に比べては、

明日を如何(いかに)と突詰めて、

心を思ひにかきみだせば、

眼に時ならぬ花咲きて、

耳はつゞみのうつゝとも、

夢とも分かで、浮き橋を、

たどれるが如(ごと)、まぼろしに、

しばしは我を忘れはて、

フト心づき見かへれば、

そぼろの衣の脛(はぎ)あらは、

髪はおどろにあさの葉の、

いさ葉の疵の隙間なく、

あるは、

入相(いりあひ)の鐘に花も次第、黒みて、

人はおぼろ、

影を地に曳くの夕月、

柳、眠る空に光おさまりて、

静かなる草屋根のこなた、

あるは、いづこ、

藻塩焼く蜑(あま)の苫屋に月さえて、

夜さむの風に鳴く千鳥の、

声さびしき浦は、

寄せてはかへす波の音に、

心もさわぐ群松(むらまつ)の、

影をみづからかへり見て、

只、しよんぼりと躇(たゝづ)むのみ」

其 三

過ぎ去りて今日、

僅に昨日と数ふれば、

百年も、また夢なれど、

歩み来りて立ち止まり、

あの山、この野、と眺むれば、

千里も霧の一重(ひとへ)なれど、

憂きに月日をかぞえては、

つらきに浮世を送りては、

人の見て面白しと云ふなる月も、

我は、あはれ、

心を照す鏡ともなれや、

さらば、此の苦をうつさせて、

憂きをなぐさむ友ともせんに、

人の見て面白しと云ふなる花も、

我は、あはれ、

我身此の花ともなれや、

さらば夜半の嵐にくだかれて、

ふたゝび原(もと)の根にぞ帰らん、

願うは我を此の花にと、

ゆく心、眼にたがへば、

なでと楽(たのし)と見らるべき」

アゝ、アゝ、我身若(も)し、

昔ながらの滋賀の里、

浄行寺門前に、

細くあげたる煙にふすび、

氏なきものゝ娘にて、

花売爺の子と呼ばれ、

其のまゝ其処に埋れなば、

アレ/\、彼方を三五人、

脚半の泥もからびしまゝ、

つまをり笠をわきばさみ、

おち穂片手に稲扱(いねこき)かたげ、

苦と云ふものゝ世の中に、

有としも知らぬ高笑ひ、

あぜのほそみち伝ひ行く、

仲間となりて世を安く、

そらは夕陽のさかづきに、

酒を過せしほろよひを、

紅葉にゆづりゆふばえて、

見渡す限りあか/\と、

照れる名残もいまははや、

人影ながくやまのはの、

鳥もねぐらにこゑたえて、

そよとの風も肌さむふ、

むしの音さびしき誰彼時(たそがれどき)、

背戸の榎に宿を貸す、

旅のからすにおくられて、

我も家路をいそぎつゝ、

風呂に疲れをながしては、

良人(おつと)が寝酒の二合半を、

月のあかりにさしさゝれ、

酔へば其のまゝひぢ枕、

障子も立てず、戸も繰らず、

かろううき世を五十年、

柳にくらして

仕舞ひしものを」

其 六

恥かしや、我、

今は乞食とおちぶれて、

御手洗の、

古き手拭をつゞくりて、

垢に染めたるいろ/\衣(ごろも)、

菅の小笠もあめに洒落、

骨のみたかく、肉こけて、

歯なみも斯くは、

まばらにくづれ、

かしらには雪、

まゆには霜、

まなこは煙霞にとざされて、

髪の毛つくもにむすぼうれ、

膝はよはくて、

腰くねり、

一日に一里もむづかしき、

鬼のひぼしのからびうば、

むかし思へば皺みたる、

背にも汗の、

はずかしや」

其 十

アゝ、アゝ、アゝ、

やまにらの葉に置露は、

消なばふたゝび結ぶべし、

かたぶく月も来ん秋は、

また此峯にとたのしめど、

零ちて砕けし人の身は、

鳥部のやまのゆふけぶり、

立ちさらば又、

何時かかへらん」

逢ひがたき御世に出で、

受けがたき人とうまれ、

過世の如何に悪ければ、

若し後の世に鳥とならば、

空にも翼をかはすべく、

木とも草とも生れんには、

枝をも葉をも交さんと、

まことを契るいもとせの、

袖すれ合ふを縁にして、

はなしの口をこゝに切る、

道行く人のこゝろもて、

鴛鴦(おし)のふすまを分るてふ、

甲斐がねに立つ白雲の、

こころへだてし良人を持ち、

たがひに其れと梔子の、

云はねどうきは色に出て、

世を味気なく、

身をはかなみ、

九夏三伏の夏の夜も、

氷をいだく思ひにて、

かはすまくらは沖の石、

潮にひたりて、幾年ぞや、

エゝ、思ひ出すも、

口惜しけれ」

其 十 一

オゝ、今日通り来し道ばたに、

鳥をおどせし報いにて、

鳴子は、いのちの縄ちぎれ、

案山子は、命のゆずる切れ、

今は世をあきの田に、

捨てられぬ、

此れ彼れ思ひ合すにも、

我をおもひし其の人を、

思はぬ罪のむくひ来て、

我身も斯くは世のなかに、

捨てられ果しわけなるか、

つまらぬ浮世に存生(ながらへ)て、

はぢを人目に晒さんより、

晒さんよりはと思へども、

流石に命のをしまれて、

枝よりかげも曳きかねつ、

川にもこゑを飛ばしかね、

今は六十路(むそぢ)を小動き(こゆる)ぎの、

いそがぬ旅にとしなみの、

寄せて返してまてがひの、

今日が日までをうか/\と、

潮につられしうとましさよ」

死んで仕舞へと念ずれど

死なれぬことこそ、

オゝ、恨みなれ」

(全十一章・明治24年1月3日「国民之友・新年付録」発表)