'60年代初頭の『沈黙』三部作以来の

ベルイマンのアントニオーニ(1912-2007)への対抗心はその後も長く続いていたことが1987年刊(原著)の『

ベルイマン自伝』(日本語版・新潮社1989年)からも推察され「映画がドキュメントでないとすれば、それは夢である。そういう意味では、もっとも偉大なのは

タルコフスキー(註・1986年急逝、1932年生まれ)である。彼は

夢遊病者のような確かさで夢の世界を動きまわり、けっして説明することがない。私は、彼がいとも自然に動きまわっている部屋の扉を一生涯、叩き続けているようなものだ。ときにはその中にしのび込むこともできはしたが、『蛇の卵』や『ザ・タッチ』、『鏡の中の女』など意識してそれを試みた作品はみじめな失敗に終っている。/

フェリーニや

黒澤明、

ブニュエルも

タルコフスキーと同じ世界の中にいる。アントニオーニはそこから外へ飛び出したが、彼独特の倦怠感に息が詰まって死んでしまった」と書いています。アントニオーニは奇しくも

ベルイマンと同年月日の2007年7月30日に逝去しますが、生前すでに「死んでしまった」と公言するほど忌々しい存在だったわけです。『沈黙』三部作は初期の'50年代初頭から持ち越されてきた

ベルイマン自身のテーマの発展として成功しましたが、喜劇の傑作『この女たちのすべてを語らないために』'64発表後の『仮面/ペルソナ』'66以降は1973年の『叫びとささやき』で挽回するまで失敗作が続き、その後は『ある結婚の風景』'73/'74、『

秋のソナタ』'78、『フォール島の記録1979』'79などの成功作もありますが'70年代の

ベルイマンは『愛のさすらい(ザ・タッチ)』'71、『鏡の中の女』'76、『蛇の卵』'77、『夢の中の人生』'80など成功作と同数の失敗作も交互に製作しており('60年代は前半は成功、後半は失敗と大別できました)、これは1946年の監督デビュー以来'60年代前半の

ベルイマンにはなかったことでした。

ベルイマン自身が1980年に行った講演集『

ベルイマンは語る』(原著1983年、翻訳・

青土社)で『愛のさすらい(ザ・タッチ)』『鏡の中の女』『蛇の卵』の失敗を認めた上で『蛇の卵』は西ドイツ製作で新鮮な環境で撮れた意義を強調しており、『愛のさすらい(ザ・タッチ)』については徹底的に厳しく、おおむね好評だった『

魔笛』についても不満を述べています。また講演会時点の最新作『夢の中の人生』は意欲作と語っており『

ベルイマン自伝』でも失敗作には挙げていませんが、同作は

ベルイマンが初めて映画出演未経験者ばかりの地方劇団から全キャストを起用した作品で意欲は確かながら、出来は『愛のさすらい(ザ・タッチ)』『鏡の中の女』『蛇の卵』と同列でしょう。引退声明作『ファニーとアレクサンデル』'82は64歳の作品で長編劇映画第40作と

ベルイマンはそれまでに十分な作品数を残していましたが、'60年代後半からの

ベルイマンは全体的に創作力は全盛期の水準を維持できなくなっていたとは言えます。

●8月8日(火)

『

魔笛』Trollflojten (

スウェーデン/

スウェーデン放送協会TV'75)*135min, Eastmancolor, Standard(テレビ放映版), Widescreen(劇場公開版) テレビ用映画 ; 日本劇場公開昭和51年(1976年)12月

・

スウェーデン放送協会創立50周年を記念して元旦放映用製作されたテレビ用映画でテレビ放映後国際的に劇場公開されたオペラ映画。W・A・

モーツァルトのオペラ「

魔笛」1792をイングマル・

ベルイマンがアダプトしたもの。脚本は

ベルイマン単独執筆、撮影はスヴェン・ニイクヴィスト、音楽はエーリック・エーリクソン指揮の

スウェーデン放送

交響楽団。

スウェーデン市郊外のドロットニングホルム劇場でオペラ「

魔笛」が、公演される。エジプトの王子タミーノ(ヨーゼフ・ケミストリンガー)は夜の女王(ビルギット・ノルディーン)から頼まれ、高僧ザラストロ(ウルリック・コールド)に捕えられている女王の娘の王女パミーナ(イルマ・ルッミナ)を救い出そうとする。女王の

三人の侍女たちから危難よけの

魔笛を授けられたタミーノに、鈴を授けられた鳥刺しのパパゲーノ(ホーカン・ハーゲゴード)も供に加わる。実は女王が悪人で、ザラストロは王女パミーナを護る高僧とわかり、彼のもとでさまざまな試練や修業を行ない、タミーノはめでたくパミーナと、パパゲーノはパパゲーナ(エリーサベット・エーリクソン)と結ばれる。舞台と舞台裏がしばしば交錯し、観客席に見える

ベルイマンの娘リンの表情がたびたび挿入される。

モーツァルトの愛好者は世界中にいるので本作はユニークな解釈とおおむね好評だったが、

モーツァルトに何の興味もない場合は

キッチュ趣味と面白がれないと面白くも何ともない。

ベルイマン自身が講演集『

ベルイマンは語る』で舞台では名優の名演なのに撮影してみると面白くも何ともない、とむしろやっつけ仕事を告白している始末で、一応映画ならではの見せ方を工夫しているが演技の質が映画の演技ではなく舞台の演技で、メーキャップや衣装もまた同様なのでこれを劇映画と言っていいものか大いに疑問が湧く。

ベルイマンは年間2~3本の舞台演出を手がける演劇人でもあるので映画作品以外に舞台劇のテレビ中継も多数残されているがそれらは映画監督作品には数えられていないのと同様、本作も劇映画とは別物でたまたま舞台中継の監督も

ベルイマンが兼ねたに過ぎない程度であり、映画と思わない方が観てがっかりしなくて済む。幕間で舞台裏を見せたり

ベルイマン令嬢のリンが舞台に見入る表情をひんぱんに挿入したりしているのもことごとくわざとらしく鼻につく。オペラ俳優たちは非常に芸達者でたぶん実演では楽しい舞台を見せてくれる役者たちなのだろうと思わせるが、いかんせんこんな映像作品ではどうしようもない。舞台劇の撮影作品の宿命的な貧弱さから一歩も出ていない。オペラ作品を映画化するにはオペラ要素を割愛しなければまともな映画にならないのは

ベルイマンだって分かってたいただろうが、依頼作品となれば仕方なかったのだろうか。『夜の儀式』あたりと並んで

ベルイマン最低の作品の一つだが、本作は喜劇ならではの愛嬌が多少はあるので『夜の儀式』よりはまだましか。とは言え観なくてもいい

ベルイマン作品としては屈指の一作。本作がこの時期にあるのは映画製作に向かうモチベーションの低下をありありと感じさせる。

●8月9日(水)

『鏡の中の女』Ansikte

mot ansikte (Face To Face) (

スウェーデン=

アメリカ/シネマト

グラフ社,

パラマウント'76)*136min, Eastmancolor, Standard(テレビ放映版), Widescreen(劇場公開版) テレビ用映画, 国際版劇場公開 ; 日本公開昭和57年(1982年)6月

・米

アカデミー賞監督賞、ニューヨーク批評家協会賞女優賞受賞。恵まれた生活を送っていた一人の精神科女医が自分自身の精神的危機に直面して崩壊の瀬戸際まで行くまでを描く。

ベルイマン単独オリジナル脚本、撮影はスヴェン・ニイクヴィスト。

ストックホルムの総合病院の精神療法医イェニー・イーサクソン(リヴ・ウルマン)は家族にも恵まれ、何不自由なく生活している。引越しで荷物を運び出して空っぽの部屋から、幼い頃に両親を失って代わりに祖父母に育てられたイェニーは祖母(アイノ・トーヴ=ヘンリクソン)に訪問の電話をかける。旧式のアパートに祖父母を訪ねたイェニーは祖母とベッドに寝たままの祖父(グンナル・ビョーンストランド)の歓迎を受ける。その夜、疲れた身体を休めていたエニーは、寝苦しさから目を覚ますが、暗闇の中で見知らぬ老女の幻覚を見る。病院ではイェニーは女性患者マリーア(カーリ・シルヴァン)を担当していたが、病状の慢性化に絶望的になっていた。イェニーは主任医師の家で開かれたパーティで婦人科医のトーマス(エールランド・ユーセフソン)と知り合う。食事を誘われたエニーは快諾し明け方まで語り合う。数時間後にマリーアが今は空き家になった家で気を失っているという知らせを受けたイェニーは早速駆けつけるが、マリアを連れ込んだらしい二人の男(ビルイェル・マルムス

ティーンら)に強姦されそうになる。抵抗する彼女に男たちは諦めて帰っていく。その後トーマスに電話をかけたイェニーは一夜を共にするが、セックスなしで、ただ一緒に眠りたいと頼む。その後イェニーは突如笑いの発作に襲われる。家に送られたイェニーは、三日間眠り続けるが、その後も再び幻覚に襲われ、ついに

睡眠薬の過剰摂取自殺をはかる。一命をとりとめ入院したイェニーは夢の中で両親や祖父母と対面する。彼女は生身の人間として、感じていることを初めて吐露する。覚醒してジャマ

イカに赴任するというトーマスと別れの言葉を交わし、娘アンナの見舞いに自殺未遂を詫び、祖父母を訪ねて別居していた夫と和解する、と報告したイェニーは祖父の余命宣告と祖父母の夫婦愛に死よりも強い愛を初めて実感して通勤に向かう。ウルマンとユーセフソンの主演だからこのまま二人が結婚すると『ある結婚の風景』みたいになるのか、と思わせる。マックス・フォン・シードウとユーセフソンでは同じエゴイストを演じてもフォン・シードウの狂気とユーセフソンの父性の違いを感じる。

ベルイマン初期作品の常連主人公マルムス

ティーンが実に情けない端役で出演しているのが泣ける。

精神科医自身が

精神疾患に陥る、というアイディアがまず陳腐だが、本作はヒロイン版の孤島三部作というか、精神錯乱に陥っていくヒロインを描いてプロセスにまったく説得力が欠けている。プロットや個々のエピソードも錯綜しているがそもそも映像から訴えかけてくるヒロインの病相に説得力がないのが致命的で、ウルマンの演技にケチをつけるのではないが孤島三部作のフォン・シードウの狂気は映画は失敗作でも狂気のあり方については説得力があった。

ベルイマン作品でも『鏡の中にある如く』や『仮面/ペルソナ』では女性の

精神病者を描いて病状の説得力はともかくヒロインのキャ

ラクターには説得力があったが、本作のウルマン演じるヒロインは精神病以前に無性格なキャ

ラクターにしか見えず、精神的に成熟した女性にはまったく見えない。幻覚や異常な事件に遭遇して精神の均衡を崩していく様子を描いているのは分かるが、後半爆発的に過去の精神的な外傷を訴え始めるとでは前半の無性格なヒロイン像はなんだったのか、と帳尻の合わない印象が増幅するばかりで、この行き当たりばったりの脚本は

ベルイマンらしくもなく何もかもぶち込めばいいような粗雑さが目立ってひどい。アントニオーニの悪影響が出た

ベルイマン最悪の作品として『愛のさすらい(ザ・タッチ)』と並ぶが『愛のさすらい(ザ・タッチ)』はまだ素朴な結構になっているだけ風通しも良かった。その点本作は支離滅裂としか言いようがない。ラストで精神的救済を得るヒロインの描き方など

噴飯物で、'70年代前半の『叫びとささやき』『ある結婚の風景』が記憶に新しくなければこれを最新作として観たら

ベルイマンは終わった、と思わざるを得ないような代物。『沈黙』三部作の悪い意味での自己模倣が破綻を来したようにも見える。当時

ベルイマンは脱税容疑でスキャンダルになり、映画に集中できなかったのかもしれない。監督自身が混乱して映画も混乱していては話にならない。

アカデミー賞監督賞やニューヨーク批評家協会賞女優賞って本当かよ、何かの間違いではないかとしか思えない。

●8月10日(木)

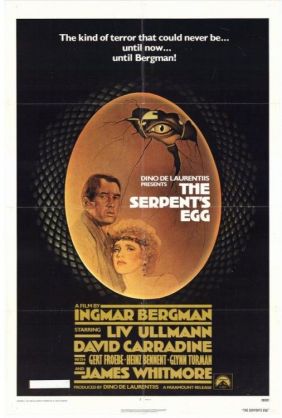

『蛇の卵』Serpent's Egg (Das Schlangenei) (

アメリカ=西ドイツ/MGM, リアルト・フィルム'77)*114min, Eastmancolor, Widescreen ; 日本未公開、映像ソフト発売

・

ベルイマンがペルゾナフィルムを税制上の事情でスイスから

ミュンヘンに移転して手がけた初の西ドイツ製作英語作品。

ベルイマン単独オリジナル脚本。

20年代ベルリンを舞台に、殺人容疑を掛けられたサーカスの空中ぶらんこ乗りの男の顛末を描く。撮影のスヴェン・ニイクヴィスト以外はほとんど西ドイツの現地スタッフにより、主演俳優には

アメリカ俳優の

デイヴィッド・キャラダインと

ベルイマン作品の常連ヒロイン、リヴ・ウルマンが出演。一次大戦でドイツ敗戦後の1923年のベルリン、サーカスの団員だった兄マックスの自殺をきっかけに仕事を辞めた

アルコール中毒の空中ぶらんこ乗り芸人

アベル(D・キャラダイン)は兄の妻だったキャバレー歌手マヌエラ(L・ウルマン)のヒモになり無気力な生活をおくる。ところがベルリン市内で7人もの連続殺害事件が起き、疑われた

アベルは逮捕されるが、バウアー刑事(ゲルト・フレーベ)が尋問の上で釈放する。その時、協力してくれと言われるが

アベルにはその意味が解らなかった。マヌエラはキャバレー以外に売春も始めたがキャバレーはナチ党員の乱入で放火されマヌエラも職を失う。アパートを追い出された二人はマヌエラの旧知のハンス(ハインツ・ベネット)の世話で慈善病院に住み込みで働きになるが、

アベルが朝帰りして部屋に戻るとマヌエラがベッドで死んでいる。

アベルはフラッシュに気づき鏡を叩き壊すと撮影機が回っており、

アベルは撮影機からフィルムを抜く。

アベルは迷宮状の階段を駆け上がり立ちふさがる男を倒して奥に踏み込む。そこにはハンスがおり、慈善病院の患者たちや

アベルが警察で検死させられた被害者の記録フィルムを映写していた。ハンスは人為的に人間を狂死させる実験について語る。外からバウアー刑事の呼びかけが響くが、フィルムを映写しながらハンスは狂死し

アベルも気を失う。病院のベッドで目覚めた

アベルにバウアー刑事が礼を言い、サーカスの仕事を斡旋するが

アベルは夜の街へ消えていく。まるで戦前の

フリッツ・ラングのような怪奇映画で、このあらすじからはよくわからないが要するに主人公

アベルの兄マックスもマッド・サイエンティストのハンスの実験台になった被害者であり、連続殺人も慈善病院もマヌエラの死もハンスの発狂致死実験の犠牲者で、

アベルがついにハンスの実験室にたどり着いた時にはハンス自身が実験の果てに狂死寸前で、刑事バウアーは

アベルがハンスの標的になっていると見てずっと経過を追跡していた、ということになる。これが雑然としていて一度観てもよくストーリーが追えないし物事の因果関係がよくつかめない。リヴ・ウルマンは異色の役だがキャバレー歌手らしい色気がまったくなく戦前のラングやス

タンバーグ、'70年代の

ファスビンダーの映画に漂うベルリンの街の猥雑さがほとんど感じられない。キャラダインは名優だった父の血を引き存在感のある好演。せっかく西ドイツ製作なんだからドイツ映画らしい題材でドイツ映画調に撮ろう、という企画だったのは間違いなく、後の『夢の中の人生』'80(これもドイツ映画)と並んで

ベルイマンらしからぬ、

ベルイマンの作品系列からは完全に浮いているが、これほど浮いていると逆に好感が持てる。アントニオーニで言えば『鏡の中の女』は『赤い砂漠』、本作は『欲望』だが、『欲望』を

ドイツ表現主義のニューロティック映画に近づけてアントニオーニの亜流にはならずに済んでいる。出来はごたごたしていて『鏡の中の女』同様上出来とは言い難く、『狼の時刻』がホラー映画愛好家には好まれているように猟奇サスペンス映画の愛好家に本作がアピールするかと言えばかなりきついが、ラングの『M』'32や『怪人マブゼ博士』'33あたりが好きな人ならこれはいける。

ベルイマンが意図したことか撮影のニイクヴィスト以外が全員西ドイツ現地スタッフだったからか、ドイツ人監督の作品よりはあっさり目とはいえ不穏なムードのドイツ映画にちゃんとなっている。失敗作だがこの失敗には普段とはがらりと題材、手法とも異なる映画を作ってみようという積極性があり、路線変更で今後これで行くというのではなく今回限りの企画ではあるが、撮ったことのない作品を作る意欲が失敗作なりに観客を惹きつける魅力、映画の張りになっている。この張りが本来の路線で活かせればまた良い作品を作るかもしれない、と思わせるし実際次回作は

ベルイマン本流に戻った成功作『

秋のソナタ』'78になる。

*[ 原題の表記について ]

スウェーデン語の母音のうちaには通常のaの他に

auに発音の近いaとaeに近いaの3種類、oには通常のoの他にoeに発音の近い2種類があり、それぞれアクセント記号で表記されます。それらのアクセント記号は

機種依存文字でブログの文字規格では再現できず、

auやoeなどに置き換えると綴字が変わり検索に不便なので、不正確な表記ですがアクセント記号は割愛しました。ご了承ください。