英語版

ウィキペディアによると

ベルイマンは「史上もっとも才能豊かで影響力のある創作家と認められ、とりわけ有名な映画作品には『第七の封印』1957、『野いちご』1957、『仮面/ペルソナ』1966、『叫びとささやき』1973、そして『ファニーとアレクサンデル』1982が挙げられる。次いで知られる作品には『冬の光』1963、『沈黙』1963、そして『ある結婚の風景』1973がある」とされています。今回は『叫びとささやき』で

ベルイマン復活と言われた'70年代最初の3作をご紹介します。

●8月3日(木)

『フォール島の記録』Faro-document 69(

スウェーデン/シネマト

グラフ社'70)*79min, B/W & Eastmancolor, Standard :

https://youtu.be/FiyPjbNv6Hwドキュメンタリー ; 日本未公開、未映像ソフト化

・

ベルイマンにはメイキングものではない純粋な長編

ドキュメンタリー映画が2本あって、これはその最初のもの。2本目は1979年の『フォール島の記録II』Faro-document 1979になる。どちらも16mmフィルム撮影のテレビ放映用パートカラー作品で、

ベルイマン自身のプロダクションであるシネマト

グラフ社作品。本作の撮影は名コンビのスヴェン・ニイクヴィストで1979年版はアーネ・カールソン撮影だが、テレビ放映用作品だけあってまちまちの長さに編集されたヴァージョンがあるらしい。本作は公式には79分作品となっているが筆者が観たのは56分ヴァージョンでオープニングタイトルもエンドタイトルもあったからリール切れではなくロシア放映用短縮再編集版と思われる。

バルト海中央の

ゴットランド島の北端に接する小島が

スウェーデン領のフォール島で、

ベルイマンは『ペルソナ』'66のロケハン中に探し当てたフォール島を気に入り『ペルソナ』の一部、『狼の時刻』'68から始まる三部作の『狼~』の一部と『恥』'68と『情熱』'69の全編をフォール島ロケで撮影し、そのままフォール島に移住して仕事の時だけ本土に出張することになる。フォール島に新築の家を持ったのは『ペルソナ』完成時から1967年にかけてで、なるほど1967年に

ベルイマンはオムニバス映画に提供した短編ホーム・ムーヴィー「ダニエル」しか製作していない。フォール島のドキュメント撮影は『ペルソナ』の冒頭で交錯するラッシュフィルムに羊の畜肉解体シーンがあって同じフィルムが本作にも出てくるから、本国1970年1月1日放映の「フォール島69」にも実際は『ペルソナ』撮影時まで遡る素材が使われていると思われる(また「79」には本作撮影時の素材が比較対象のため多用される)。農民を始めとする様々な職業の老若男女とその生活、スクールバス内の小中高生へのインタビュー、歴史、交通網、豊かな自然、なかなか実現しない

ゴットランド島とフォール島の海峡橋計画と過疎化の現状、と実に丁寧に考えぬかれ充実した内容でインタビューはB/W撮影、ロケはカラー撮影されているのも良い

コントラストをなしており(インタビューをカラー撮影するとメイクアップの必要も出てきて被写体が自然体では居づらいし、フォール島の景物をとらえたロケではカラーの方が豊かな自然が際立つ)、

ベルイマン自身が移住して元旦放映用のテレビ・ドキュメンタリーに仕上げてテレビ局に売り込み海外では劇場公開作品としただけある力作。本作と「79」(こちらは100分とさらに長い)はどちらも字幕も何もない

スウェーデン語版で観たのだがそれでも会話の内容の大概が理解できるほど巧妙に編集されており、79年版は本作の充実した続編で本作出演の島民がそのまま10年後に再出演しているから

ベルイマンの本気と

ドキュメンタリー映画製作姿勢の誠実さが伝わってくる。『ペルソナ』以降『情熱』までのどの長編劇映画よりも人間の真実をとらえた優れた作品になっていると思える。「69」と「79」の

カップリングで映像ソフト化されればいいのにな、と思うがあまりに出演者が多岐に渡るので肖像権問題で困難なのかもしれない。一人でも拒否する出演者がいれば完全版のソフト化はできないわけで、ヴァージョン違いが存在するのはそのためかもしれず、ドキュメンタリーには職業俳優を使った劇映画とは違った難しさが出てくる。79年版は公式データ通り100分ヴァージョンを観ることができるので年代順に観直してみる予定だが、69年版と79年版は個別に観ても合わせて観ても実に味わい深いもので、

ロバート・フラハティの孤島ドキュメンタリーの古典『アラン』'64の先例を持ち出すまでもなく孤島というのは(フラハティの第1作で

イヌイットの生活ドキュメント『極北の怪異(ナヌーク)』'22も一種の

陸の孤島だった)ドキュメンタリーの対象として恒久的なテーマであるような感慨がある。

●8月4日(金)

『愛のさすらい(ザ・タッチ)』Beroringen / The Touch (

アメリカ=

スウェーデン/ABCピクチャーズ, シネマト

グラフ社'71)*114min, B/W, Standard :

https://youtu.be/-DrM6RV_tfc ; 日本未公開(テレビ放映)、日本版未映像ソフト化

・長編劇映画32作目にして

ベルイマン初の

アメリカ映画で台詞も英語、

ベルイマン自ら初期の

ヒッチコック風スパイ・サスペンス『それはここでは起こらない』'50と並び'70年代の『鏡の中の女』'76、『蛇の卵』'77とともに失敗作と認める作品(講演集『

ベルイマンは語る』より)。一応

アメリカ=

スウェーデン合作となっているが

アメリカのメジャー会社ABCピクチャーズの出資で

ベルイマンのシネマト

グラフ社が製作したから合作名義なので、

ゴットランド島の市街地でいつものスヴェン・ニイクヴィスト(撮影、一部外景シーンのみ10年ぶりにグンネル・フィッシェルが撮影を分担)、P・A・ルンドグレーン(美術)というスタッフに音楽は数作ぶりに担当者をつけ(『恥』『夜の儀式』『情熱』は音楽担当者なしだった)ヤーン・ユーハンソンが起用と

スウェーデン側スタッフで固め、主演はABCのプロデューサーと

ベルイマンの合意、さらに俳優本人の希望で

カンヌ映画祭グランプリ作品『M★A★S★H マッシュ』'70(

ロバート・アルトマン作品)の主演で旬のスターだった

エリオット・グールド主演の他は

ベルイマン作品の常連

スウェーデン俳優の出演が決まったが、ABC側は

アメリカ映画として英語版台詞監修スタッフを派遣してきた。本作は

ベルイマン作品の例によってほとんど台詞は同時録音されたが、

ベルイマンが書き下ろして英訳された脚本にダメ出しされるは、現場でも1テイク撮るごとに俳優の発音を注意され撮り直しを重ねる羽目になるわで、その俳優学校の台詞教師みたいなおばさんに振り回された現場だったらしい。映画は結婚15年目の

歴史学者(マックス・フォン・シードウ)の妻(ビビ・アンディション)が母を亡くしたことから病院へ迎えにきてくれた夫の学者仲間の独身の親友(

エリオット・グールド)と急速に親しくなる。夫の親友は突然妻に関係を求め二人はあっさり姦通関係に入る。親友はロンドンと

スウェーデンの大学のかけ持ち講師をしていたのでまたロンドンに戻るが電話や文通は続き、やがて戻ってくると以前のヒッピー風の髭とカジュアルな服装からフォーマルな髪型とスーツ姿に変わっていた。以前より二人は相手の欠点をなじったり自己嫌悪をあからさまにするようになる。ついに夫は親友からの告白の手紙を受け取り、妻はロンドンに先に戻った恋人に相談のため会いに行くが恋人の留守宅には自称妹の

若い女がいた。妻ははっきりと妊娠のわかる体になっていたが自称妹にもうロンドンには来ないと伝言を頼んで帰国する。

スウェーデンに追ってきた男は以前のヒッピー風の風貌に戻ってヒロインと再会し、まだ君を愛している、

デンマークの大学に勧誘されているので一緒に来てくれ、と誘うがヒロインは夫のもとに残る、それが私の義務だから、と断る。ビビ・アンディションとマックス・フォン・シードウの名演は過去の

ベルイマン作品と変わらないし冒頭、母の危篤で病院に駆けつけたアンディションと迎えに来たグールドの出会いの説明を省いたシークエンスはなかなか良い滑り出しだが、ストーリーからも予想できるようにこの冒頭部も三角関係から後もあまりにアントニオーニの作風を意識しすぎている。'60年代の

ベルイマン作品は『鏡の中にある如く』'62からの三部作から『狼の時刻』'68からの三部作まで丸々アントニオーニ影響下でなければ対抗心むき出しだったのだが、前期三部作は成功したのに後期三部作は無惨なことになってしまった。本作は後期三部作には似ておらず前期三部作寄りの作風だが本家アントニオーニも1970年代には

時代感覚とズレが出てきた時期で(アントニオーニはそれでいいのだが)、グールドの飄々とした個性は好ましいもののフォン・シードウとの演技の質と全然かみ合っていないからフォン・シードウとグールドの間で揺れるアンディションが一応演技は説得力があるとはいえ性格設定が強引で、早い話グールドが母の死で弱った友人の妻に手をつけただけの軽薄なプレイボーイ、アンディションはそんなことでよろめくチョロい人妻に見える。結局夫のもとに留まるヒロインの決意もロンドンの留守宅の自称妹との対面の後とあっては情事の始まり同様なし崩しの終わりで現実の多くはそんなものだろうが映画でそれを観せられても大した感興はなく、既婚姦通経験者の観客が多数を占める

スウェーデンでは身につまされるかもしれないが陳腐この上ない。撮影だけはいちばんの見所でシリアス作品のカラー第1作『情熱』より各段にフレームの取り方、移動撮影の

長回しやフィックス・ショットの

長回し、カット割りの巧みさは向上している。筋立ての複雑で混乱した'60年代後期三部作より陳腐と文句をつけても本作のシンプルさは好ましいが、全編英語映画はやはりグールド以外は

スウェーデン人俳優の本作では違和感があり、グールドの台詞と会話は英語、

スウェーデン人俳優同士の会話は

スウェーデン語で2か国語作品にすべきだったし当時も現在もたいがいの

ヨーロッパ映画はそうしている。スポンサーのABCピクチャーズの意向と

ベルイマン自身の

アメリカ作品という意欲がよほど強かったのだろうと思うが本作は商業的にも映像ソフト化すらされない失敗作とされてしまった(ホームヴィデオ時代に一時リリースされ、テレビ放映もされたらしいが)。『愛のさすらい』はテレビ放映題(未確認)でこれまたアントニオーニ調。公式データでは114分作品だが観ることのできたのは108分ヴァージョンで、このくらいの違いなら各国上映版でよくある。

アメリカのメジャー会社作品だけに、かえって今後も日本版映像ソフト化の可能性は低いかもしれない(さもなければいきなり廉価版発売される可能性もある)。『狼の時刻』三部作の陰鬱さには辟易するが本作のような安直な(安直は言い過ぎだが、製作途中で投げた感じが強い)失敗作はかえって愛嬌があって憎めない。

ベルイマン作品を大半観た、アントニオーニの亜流みたいな作品でもOKという人でないとちっとも面白くないかもしれないが。

●8月5日(土)

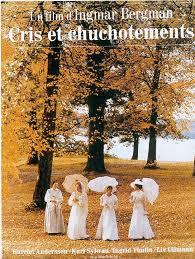

『叫びとささやき』Viskningar och rop (

スウェーデン/シネマト

グラフ社, スヴェンスカ・フィルム'73)*91min, Eastmancolor, Widescreen :

https://youtu.be/hQTU8hmE0Kc (テレビ放映画面撮影版、英語字幕短縮ヴァージョン) ; 日本公開昭和49年(1974年)1月、

キネマ旬報ベストテン第2位

・これはすごい。陰気な映画だから好き嫌いは分かれる種類のシリアス作品だし楽しめなければ良い映画とも言えないかもしれないが、ここまで徹底した作品は『沈黙』以来ではないか。しかもカラー・ワイド作品で

ホームドラマとはいえ主要登場人物も8人に上る。館の独身の女主人で末期の子宮癌で死の床にある次女アングネス(ハリエット・アンディション)とアングネスを看病する召使いで

寡婦のアンナ(カーリ・シルヴァーン)、アングネスの死の床に泊まり込んでいるアングネスの姉の長女カーリン(

イングリッド・テュリーン)は初老の夫の好色な外交官(イェーオルイ・オリーン)を嫌って自分の性器をグラスの破片で傷つけた過去があり、やはり館に駆けつけてきたアングネスの妹で三女のマリーア(リヴ・ウルマン)は一族の主治医(エールランド・ユーセフソン)と断続的な不倫関係を持ち、気弱な商人のマリーアの夫(ヘニング・モーリッツェン)には妻の浮気が原因でかつて自殺未遂事件を起こしており、一族の通う教会の牧師(アンデシュ・エーク)は影で笑い者になっている。映画のちょうど半分でアングネスは

重篤状態から死亡して葬儀が行われ姉カーリンと妹マリーアの確執と過去、さらに幻想の中で蘇ったアングネスと再会する姉妹が描かれ、アングネスが子供を亡くした召使いの

寡婦アンナの乳房に顔をうずめて幻想が終わると葬儀を終えて館を立つカーリン夫妻とマリーア夫妻のせちがらい関係が示されて、牧師も医師も去った館で一人アングネスの姉妹仲睦まじかった頃の日記を読む召使いアンナの姿で映画は終わる。

ベルイマンは賞という賞は'60年代前半の三部作までに穫りつくしているが本作は久々に

カンヌ国際映画祭特別賞、

ニューヨーク映画批評家協会賞5部門受賞(作品賞、監督賞、

脚本賞、撮影賞、ウルマンへの女優賞)、黄金の蕾賞女優賞(アンディション)、米アカデミー撮影賞、日本芸術祭賞外国映画部門受賞、と賞まみれになった。あらすじは最小限にとどめたが現在と過去を複雑に交錯させた話法、登場人物それぞれの確執を描く念入りさとディ

ティールの密度、徹底した撮影と美術、

色彩設計(衣類は白か黒か灰色、背景色やワイプはすべて真紅で統一されている)、と『野いちご』『沈黙』『仮面/ペルソナ』などでやってきたことの集大成だが手の混み方と完成度は途方もないくらい練り上げられ作り込まれている。本作の話法は『夏の遊び』『野いちご』の発展だし、姉妹の性格設定は『沈黙』の姉妹関係の延長で、さらに『鏡の中にある如く』『仮面/ペルソナ』の病人と介護者の設定がここではターミナル介護という限界状況になり、後半部のさらにクライマックスで想像主体の特定できない幻覚でヒロインたちの関係に決定的な断絶と一体化が行われるのは『仮面/ペルソナ』の発展だが、これまで

ベルイマンがやってきた姉妹関係の

ホームドラマをここまで闇鍋状態にぶちこんで成功したのは圧巻のひと言で、

ベルイマン映画の批判者ですら黙らせる迫力がある。テュリーンの演じる姉は『沈黙』の姉と同じ性格設定だから適役だしリヴ・ウルマンはビビ・アンディションでも向いている役柄だかビビ・アンディションを使うと『沈黙』『仮面/ペルソナ』とかぶってしまうので今回はウルマンにしたのだろう。ハリエット・アンディションは『不良少女モニカ』'53から20年、『鏡の中にある如く』'62から10年を経て末期癌で亡くなる役をノーメイクで演じて鬼気迫る。シニカルな主治医のユーセフソンは適役で、本作はグンナル・ビョーンストランドやマックス・フォン・シードウやが起用されていないのもヒロインたちに焦点を絞った作品としては賢明な判断だった。

スウェーデン語原題は「ささやきと叫び」が正しいらしいが英題『Cries and Wispers』、邦題『叫びとささやき』同様世界各国語版は「叫びとささやき」の順に転倒しているのは、

インパクトや語呂では「ささやきと叫び」よりどの言語でも「叫びとささやき」の方が印象的だかららしい。母性を象徴する寡黙な召使いアンナはやや辻褄合わせ的なキャ

ラクターだがやはり本作の作劇術では外せないので不可欠な役割を担っている。最高傑作のひとつだろう。本作から入ると'60年代の

ベルイマンは試行錯誤で、足踏み状態からようやく次の段階にさしかかったのがわかる。傑作には違いないが本作はあまりに突出していて

ベルイマン映画の典型からはやや外れる印象を受けるが、好嫌を越えた圧巻の一作には違いない。なげやりな失敗作『愛のさすらい(ザ・タッチ)』の次が渾身の力作の本作なのだから、これもまた辟易するほど陰鬱な作品ながら参りましたと言う他ない。いやもう手抜きのない本気の

ベルイマンはすごいものだとひたすら圧倒される。こわいもの見たさだがこれにはちょっと抵抗できない。返すがえすも陰鬱な作品だが、完成度と

インパクトなら

ベルイマン作品中1、2を争う出来なのではないか。

*[ 原題の表記について ]

スウェーデン語の母音のうちaには通常のaの他に

auに発音の近いaとaeに近いaの3種類、oには通常のoの他にoeに発音の近い2種類があり、それぞれアクセント記号で表記されます。それらのアクセント記号は

機種依存文字でブログの文字規格では再現できず、

auやoeなどに置き換えると綴字が変わり検索に不便なので、不正確な表記ですがアクセント記号は割愛しました。ご了承ください。