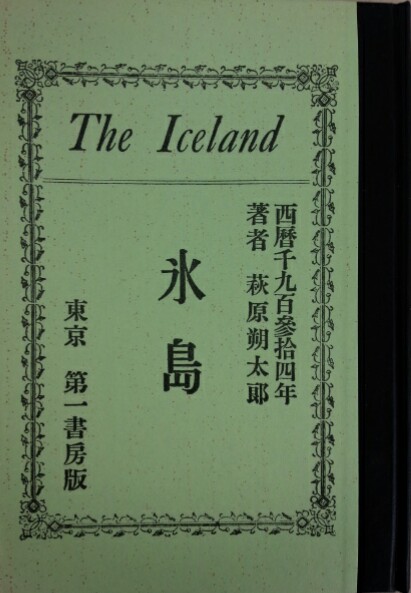

現代詩の起源(16); 萩原朔太郎詩集『氷島』(v)

萩原朔太郎(1886-1942)、詩集『氷島』刊行1年前、個人出版誌「生理」(昭和8年6月~昭和10年2月、全5号)創刊の頃、47歳。

●月に吠える (大正6年=1917年・32歳) 自序・序文(北原白秋)・跋文(室生犀星)・「挿畫附言」(田中恭吉・恩地孝四郎)・「故田中恭吉氏の芸術に就いて」

●青猫 (大正12年=1923年・38歳) 自序・凡例・巻末付録「自由詩のリズムに就て」

●蝶を夢む (大正12年・『月に吠える』『青猫』拾遺詩集) 自序「詩集の始に」

●純情小曲集 (大正14年=1925年・40歳) 自序・「珍らしいものをかくしてゐる人への序文」(室生犀星)・自註「郷土望景詩の終に」(萩原朔太郎)・跋(萩原恭次郎)

●萩原朔太郎詩集 (全詩集・昭和3年=1928年・43歳) 自序・凡例

●氷島 (昭和9年=1934年・49歳) 自序・巻末「詩篇小解」

●定本青猫 (昭和11年=1936年・51歳) 自序・跋文「巻尾に」(萩原朔太郎)・「猫・青猫・萩原朔太郎」(蔵原伸二郎)

●運命 (昭和14年=1939年・54歳) 「散文詩について――序に代へて」・巻末「散文詩自註」

――となっています。『月に吠える』『定本青猫』の白秋・犀星・蔵原の序跋類は萩原についての詩人論と言うべきものですし、萩原自身による自序は個々の詩集成立についてのエッセイです。『青猫』巻末の「自由詩のリズムについて」は『月に吠える』からさらに作風の転機を示したこの詩集の時期の詩論ですが、特に個別の詩編を例に上げて解説したものではありません。萩原の最初の詩論集『詩論と回想』の刊行は昭和3年ですから、『青猫』刊行時にはまだ単独の詩論集をまとめる構想はなかったということでしょう。『詩論と回想』の刊行が昭和3年2月、全詩集『萩原朔太郎詩集』の刊行が同年3月、10年の歳月をかけた書き下ろし長編詩論『詩の原理』が同年12月なのは昭和3年に萩原が一旦詩人としてのキャリアを総決算したということであり、これは『青猫』の刊行前年の大正11年に最初の「情調哲学」集『新しき欲情』の書き下ろし刊行と『月に吠える』の新装再版刊行があったのと同様、著作刊行のタイミングに萩原が注意深く慎重だったのも表しています。また『定本青猫』では「自由詩のリズムに就て」は再録されなかったことでも詩論集の刊行以後は詩論の併載は不要とされたのがわかります。事情が違ってくるのは『純情小曲集』からで、これは『月に吠える』収録作品に先立つ時期の文語自由詩「愛憐詩篇」を前半に、郷里・群馬を詠んだ近作の「郷土望景詩」を後半に配した変則的な詩集でした。同じ変則的な詩集でも『月に吠える』と『青猫』から洩れた作品を集めて萩原自身が自序で「拾遺詩集」と認める『蝶を夢む』のようなわけにはいきません(全詩集では『蝶を夢む』収録詩編は解体され『月に吠える(前期・後期)』と『青猫(前期・後期)』に吸収されます)。初期小詩集「愛憐詩篇」と近作小詩集「郷土望景詩」は同じ文語自由詩でも15年あまりを隔てており、性格も異なっているので、自序ではその成り立ちを説明するとともに序文では初期からの盟友・室生犀星に「愛憐詩篇」当時の萩原について、跋文では同郷群馬の後輩詩人・萩原恭次郎(同姓は偶然です)に近年の萩原と萩原の郷土との関わりを依頼し、また「郷土望景詩の終に」と「郷土望景詩」全10編に対して前橋近辺の景物について6章・約650字ほどの文語文による作品の背景解説となるエッセイを載せています。「郷土望景詩」は全詩集『萩原朔太郎詩集』で全11編に増補再録されますが、この「郷土望景詩の終に」は『青猫』の巻末詩論同様再録されませんでしたから、詩編本編とは密接というほどではなく補足程度の位置づけで『純情小曲集』に併載されたエッセイになるでしょう。

しかし『氷島』の「詩篇小解」は前橋近辺の景物を回想した「郷土望景詩の終に」とも重なる面こそあれ異なる意図で書かれたものです。まず個別の作品についての自註という形式からしても異なりますし、収録詩編の解題によって作品の自註を越えた萩原の自伝にもなっている点で、先に『新しき欲情』(大正11年)と『虚妄の正義』(昭和4年)があり、『絶望の逃走』(昭和10年)、『港にて』(昭和15年)へと続く「情調哲学(アフォリズム)」集に連なるような散文作品と見なすこともできます。『氷島』は文語自由詩への回帰を最大の特徴とされますが、文語ではあっても初期の文語詩集「愛憐詩篇」の和歌的な和文脈とはまったく逆の漢詩文的な漢文脈ですし、「郷土望景詩」からの再録詩編も含みますが「郷土望景詩」のノスタルジアよりも現在進行形で書かれた自伝的詩集であることにそれまでの詩集になかった趣向があります。萩原は第1詩集『月に吠える』以来フィクションとして口語自由詩型の抒情詩を書いてきた詩人でした。そのフィクションとしての性格は『月に吠える』前史である初期文語詩集「愛憐詩篇」でもすでに確立されており、簡単に言えば萩原の詩に出てくる「私」は萩原ではなく「恋人よ」と呼びかけても萩原の恋人のことではなく、いわゆる「この作品はフィクションであり実在の人物、団体、事件とは関係がありません」というやつです。「郷土望景詩」は視点人物は明白に詩の筆者であり具体的に「われ」という一人称で書かれた詩を含みますが、内容は抽象化され普遍的なものなので、

ここに道路の新開せるは

直として市街に通ずるならん。

われこの新道の交路に立てど

さびしき四方の地平をきはめず

暗鬱なる日かな

天日家竝の軒に低くして

林の雜木まばらに伐られたり。

いかんぞ いかんぞ思惟をかへさん

われの叛きて行かざる道に

新しき樹木みな伐られたり。

(「小出街道」全行)

――と言っても、萩原が実際に「小出街道」の交差点に佇んだかどうかが問題ではないのです。同じく、

廣瀬川白く流れたり

時さればみな幻想は消えゆかん。

われの生涯(らいふ)を釣らんとして

過去の日川邊に糸をたれしが

ああかの幸福は遠きにすぎさり

ちひさき魚は眼にもとまらず。

(「廣瀬川」全行)

――も萩原が広瀬川に釣りに行った体験自体が問題なのではありませんし、また伊東静雄の第1詩集『わがひとに與ふる哀歌』(昭和10年)を直接予告するかのような、

人氣なき公園の椅子にもたれて

われの思ふことはけふもまた烈しきなり。

いかなれば故郷のひとのわれに辛く

かなしきすももの核を噛まむとするぞ。

遠き越後の山に雪の光りて

麥もまたひとの怒りにふるへをののくか。

われを嘲けりわらふ聲は野山にみち

苦しみの叫びは心臟を破裂せり。

かくばかり

つれなきものへの執着をされ。

ああ生れたる故郷の土を蹈み去れよ。

われは指にするどく研げるナイフをもち

葉櫻のころ

さびしき椅子に「復讐」の文字を刻みたり。

(「公園の椅子」全行)

こうした詩の「われ(私)」とは一種のペルソナであって、ペルソナとは現実にモデルがあったとしても実在人物の実体験とは関わりのないフィクションです。『純情小曲集』の「郷土望景詩」は「中學の校庭」「波宜亭」「二子山附近」「才川町」「小出新道」「新前橋驛」「大渡橋」「廣瀬川」「利根の松原」「公園の椅子」の10編ですが(全詩集『萩原朔太郎詩集』で「監獄林の裏」が追加され全11編になりました)、巻末の自註「郷土望景詩の終に」は「I. 前橋公園」「II. 大渡橋」「III. 新前橋驛」「IV. 小出松林」「V. 波宜亭」「VI. 前橋中學」と必ずしも詩編ごとに対応してはおらず、

前橋公園は、早く室生犀星の詩によりて世に知らる。利根川の河原に望みて、堤防に櫻を多く植ゑたり、常には散策する人もなく、さびしき芝生の日だまりに、紙屑など散らばり居るのみ。所所に悲しげなるベンチを据ゑたり。我れ故郷にある時、ふところ手して此所に來り、いつも人氣なき椅子にもたれて、鴉の如く坐り居るを常とせり。

(「I. 前橋公園」全文)

大渡橋は前橋の北部、利根川の上流に架したり。鐵橋にして長さ半哩にもわたるべし。前橋より橋を渡りて、群馬郡のさびしき村落に出づ。目をやればその盡くる果を知らず。冬の日空に輝やきて、無限にかなしき橋なり。

(「II. 大渡橋」全文)

と、多少の感慨を込めたロケーションの解説であって詩想そのものの自註ではありません。つまり「郷土望景詩」にあっては詩は自註「郷土望景詩の終に」よりもはるかに雄弁です。

ここに長き橋の架したるは

かのさびしき惣社の村より 直(ちよく)として前橋の町に通ずるならん。

われここを渡りて荒寥たる情緒の過ぐるを知れり

往くものは荷物を積み車に馬を曳きたり

あわただしき自轉車かな

われこの長き橋を渡るときに

薄暮の飢ゑたる感情は苦しくせり。

ああ故郷にありてゆかず

鹽のごとくにしみる憂患の痛みをつくせり

すでに孤獨の中に老いんとす

いかなれば今日の烈しき痛恨の怒りを語らん

いまわがまづしき書物を破り

過ぎゆく利根川の水にいつさいのものを捨てんとす。

われは狼のごとく飢ゑたり

しきりに欄干にすがりて齒を噛めども

せんかたなしや 涙のごときもの溢れ出で

頬(ほ)につたひ流れてやまず

ああ我れはもと卑陋なり。

往くものは荷物を積みて馬を曳き

このすべて寒き日の 平野の空は暮れんとす。

(「大渡橋」全行)

一方、ほぼ詩編ごとに解説されている詩集『氷島』巻末の「詩篇小解」はどうでしょうか。詩編本文と並べてみます。

わが故郷に歸れる日

汽車は烈風の中を突き行けり。

ひとり車窓に目醒むれば

汽笛は闇に吠え叫び

火焔(ほのほ)は平野を明るくせり。

まだ上州の山は見えずや。

夜汽車の仄暗き車燈の影に

母なき子供等は眠り泣き

ひそかに皆わが憂愁を探(さぐ)れるなり。

鳴呼また都を逃れ來て

何所(いづこ)の家郷に行かむとするぞ。

過去は寂寥の谷に連なり

未來は絶望の岸に向へり。

砂礫(されき)のごとき人生かな!

われ既に勇氣おとろへ

暗憺として長(とこし)なへに生きるに倦みたり。

いかんぞ故郷に獨り歸り

さびしくまた利根川の岸に立たんや。

汽車は曠野を走り行き

自然の荒寥たる意志の彼岸に

人の憤怒(いきどほり)を烈しくせり。

(「歸郷」全行、「昭和四年の冬、妻と離別し二兒を抱へて故郷に歸る」と題辞あり)

昭和四年。妻は二兒を殘して家を去り、杳として行方を知らず。我れ獨り後に殘り、蹌踉として父の居る上州の故郷に歸る。上野發七時十分、小山行高崎廻り。夜汽車の暗爾たる車燈の影に、長女は疲れて眠り、次女は醒めて夢に歔欷す。聲最も悲しく、わが心すべて斷腸せり。既にして家に歸れば、父の病とみに重く、萬景悉く蕭條たり。

(「詩篇小解」から「歸郷」全文)

十二月また來れり。

なんぞこの冬の寒きや。

去年はアパートの五階に住み

荒漠たる洋室の中

壁に寢臺(べつと)を寄せてさびしく眠れり。

わが思惟するものは何ぞや

すでに人生の虚妄に疲れて

今も尚家畜の如くに飢ゑたるかな。

我れは何物をも喪失せず

また一切を失ひ盡せり。

いかなれば追はるる如く

歳暮の忙がしき街を憂ひ迷ひて

晝もなほ酒場の椅子に醉はむとするぞ。

虚空を翔け行く鳥の如く

情緒もまた久しき過去に消え去るべし。

十二月また來れり

なんぞこの冬の寒きや。

訪ふものは扉(どあ)を叩(のつく)し

われの懶惰を見て憐れみ去れども

石炭もなく煖爐もなく

白堊の荒漠たる洋室の中

我れひとり寢臺(べつと)に醒めて

白晝(ひる)もなほ熊の如くに眠れるなり。

(「乃木坂倶樂部」全行)

乃木坂倶樂部は麻布一聯隊の附近、坂を登る崖上にあり。我れ非情の妻と別れてより、二兒を家郷の母に托し、暫くこのアパートメントに寓す。連日荒妄し、懶惰最も極めたり。白晝(ひる)はベットに寢ねて寒さに悲しみ、夜は遲く起きて徘徊す。稀れに訪ふ人あれども應へず、扉(どあ)に固く鍵を閉せり。我が知れる悲しき職業の女等、ひそかに我が孤窶を憫む如く、時に來りて部屋を掃除し、漸く衣類を整頓せり。一日辻潤來り、わが生活の荒蕪を見て唖然とせしが、忽ち顧みて大に笑ひ、共に酒を汲んで長嘆す。

(「詩篇小解」から「乃木坂倶樂部」全文)

この『氷島』の「詩篇小解」が『純情小曲集』の「郷土望景詩の終に」からいかに変わったかと言えば、「郷土望景詩」では背景の解説に留めていたものが「詩篇小解」では萩原自身の経験との照応に力点が移っているのがわかります。「郷土望景詩」までの萩原の詩の「われ(私)」は、仮にそれが萩原本人の経験であったとしても、抽象化による普遍性によってペルソナでありフィクションとして成立するものでした。ところが『氷島』では「われ(私)」が萩原自身であり、萩原自身の経験であること自体が詩の前提になっています。それは白樺派の詩人、千家元麿の『自分は見た』や萩原の盟友である室生犀星の『愛の詩集』、山村暮鳥の『風は草木にささやいた』のような大正時代の人道主義的詩集でも行われていた告白性ですが、萩原は決して告白詩は書かない詩人として全詩集『萩原朔太郎詩集』までの詩作を続けてきた人でした。ここでようやく前回の結びで抱いた疑問にたどり着きますが、萩原が「詩篇小解」を詩集『氷島』の巻末に併載した意図は、萩原が『氷島』の校訂者として校閲を任せた、夭逝したカトリック文学者の辻野久憲(1909-1937)を始めとする昭和年代の若い世代への親近感から生まれたものと思えます。「詩篇小解」の訴えている内容を一言に要約すれば「詩と経験」ということで、それは一般的に中年以上の年輩になれば自明のことですから、「詩篇小解」の意図は萩原と同世代の中年以上の年齢の詩友や読者を念頭にしたとは思えないのです。だとすれば萩原が自身の経験によって『氷島』を書き上げてしまったのち新作詩編の発表がほとんどなくなり、その代わり批評家・エッセイストとしての文筆活動が盛んになったのは筋道が立っているとも言えそうですし、『氷島』収録詩編を書いてしまったばかりに新作詩の創作ができなくなってしまったのならばなおのこと詩集『氷島』の性格が気になります。

詩集『氷島』を自分自身の詩的出発点と見なした伊東静雄のような例外的詩人はいるとしても、萩原にとって全詩集以降の新作詩集である『氷島』が後期の詩作の出発点ではなく、旧作詩集の増補改訂版『定本青猫』と僅かな散文詩新作を含む自選詩集『宿命』があるにしても、実質的には遺作と言っていい詩集になってしまったのは『氷島』から作風を延長することもできなければ転換することもできなかったとも取れるので、『定本青猫』や既刊の「情調哲学(アフォリズム)」集からの断章を散文詩選集として再編集した『宿命』は抒情詩の新作を生み出せなかったからこそとも思えます。『氷島』は萩原の人生の危機から創作されたので、詩集の性格は一回性の強いものだったといえるでしょう。しかしそれはフィクションでも可能だったはずで、現に萩原が絶讃し新宿での出版記念会まで主催した伊東の『わがひとに與ふる哀歌』(伊東は京阪神の詩人グループの同人でしたから、東京で、しかも萩原の肝いりで出版記念会が行われるのは極めて異例でした)は告白詩とも虚構詩ともつかないメタフィクション構造を意図的に作り出した詩集です。詩、この場合広く創作としていいでしょうが、創作と経験との関係は必ずしも一元的なものではなく、経験の重みがそのまま創作の真実性や訴求力を保証するものではないのは齢50歳を迎えた萩原が知らなかったわけはありませんが、問題は『氷島』に関して言えばそれまで萩原自身が芸術至上主義的な詩人だったために、自分自身がフィクションのフィルターを通さない詩を手がけた時、反時代的な漢文脈系文語自由詩型をあえて選択するという手法もあいまってか詩の芸術的自律性も成立している、と信じようとしたことにあるように思えます。確かに『氷島』の文体は極めて人工的な意識で貫かれており、創作期間の長さに比して萩原の詩集の中でもっとも難産だったのも、この詩集を構成する作品は多作を許さない、題材と文体ともにこれまでになく困難な詩作だったからでしょう。『氷島』に批判的だった長年の弟子・三好達治との間に溝が生じたのもそれだけ萩原には40代後半を費やした力作だったからですが、力作を批判されて良い気持にはならないのは仕方がないにしても詩の新作で批判を覆すのが萩原にはできなかったのも事実であり、批評家・エッセイストとして面目を保ったのが『氷島』刊行後の萩原の文業でした。『氷島』を評価しようとする場合それが自伝的作品であることは評価を上げも下げもしないでしょう。すると『氷島』の真価とはどの角度からなら見出せるのか、といえばまずこの詩集のために萩原が発明した文体にあり、自伝的題材そのものは文体を経過してこそ作品内容となり、詩想に昇華されていると見てようやく正体がつかめるものです。その点では『氷島』を「粗雑」の一言で斬り捨てた三好達治の否定的評価も一箇の見識には違いないのです。

(引用詩の用字、かな遣いは初版詩集複製本に従い、明らかな誤植は訂正しました。)

(※以下次回)

●月に吠える (大正6年=1917年・32歳) 自序・序文(北原白秋)・跋文(室生犀星)・「挿畫附言」(田中恭吉・恩地孝四郎)・「故田中恭吉氏の芸術に就いて」

●青猫 (大正12年=1923年・38歳) 自序・凡例・巻末付録「自由詩のリズムに就て」

●蝶を夢む (大正12年・『月に吠える』『青猫』拾遺詩集) 自序「詩集の始に」

●純情小曲集 (大正14年=1925年・40歳) 自序・「珍らしいものをかくしてゐる人への序文」(室生犀星)・自註「郷土望景詩の終に」(萩原朔太郎)・跋(萩原恭次郎)

●萩原朔太郎詩集 (全詩集・昭和3年=1928年・43歳) 自序・凡例

●氷島 (昭和9年=1934年・49歳) 自序・巻末「詩篇小解」

●定本青猫 (昭和11年=1936年・51歳) 自序・跋文「巻尾に」(萩原朔太郎)・「猫・青猫・萩原朔太郎」(蔵原伸二郎)

●運命 (昭和14年=1939年・54歳) 「散文詩について――序に代へて」・巻末「散文詩自註」

――となっています。『月に吠える』『定本青猫』の白秋・犀星・蔵原の序跋類は萩原についての詩人論と言うべきものですし、萩原自身による自序は個々の詩集成立についてのエッセイです。『青猫』巻末の「自由詩のリズムについて」は『月に吠える』からさらに作風の転機を示したこの詩集の時期の詩論ですが、特に個別の詩編を例に上げて解説したものではありません。萩原の最初の詩論集『詩論と回想』の刊行は昭和3年ですから、『青猫』刊行時にはまだ単独の詩論集をまとめる構想はなかったということでしょう。『詩論と回想』の刊行が昭和3年2月、全詩集『萩原朔太郎詩集』の刊行が同年3月、10年の歳月をかけた書き下ろし長編詩論『詩の原理』が同年12月なのは昭和3年に萩原が一旦詩人としてのキャリアを総決算したということであり、これは『青猫』の刊行前年の大正11年に最初の「情調哲学」集『新しき欲情』の書き下ろし刊行と『月に吠える』の新装再版刊行があったのと同様、著作刊行のタイミングに萩原が注意深く慎重だったのも表しています。また『定本青猫』では「自由詩のリズムに就て」は再録されなかったことでも詩論集の刊行以後は詩論の併載は不要とされたのがわかります。事情が違ってくるのは『純情小曲集』からで、これは『月に吠える』収録作品に先立つ時期の文語自由詩「愛憐詩篇」を前半に、郷里・群馬を詠んだ近作の「郷土望景詩」を後半に配した変則的な詩集でした。同じ変則的な詩集でも『月に吠える』と『青猫』から洩れた作品を集めて萩原自身が自序で「拾遺詩集」と認める『蝶を夢む』のようなわけにはいきません(全詩集では『蝶を夢む』収録詩編は解体され『月に吠える(前期・後期)』と『青猫(前期・後期)』に吸収されます)。初期小詩集「愛憐詩篇」と近作小詩集「郷土望景詩」は同じ文語自由詩でも15年あまりを隔てており、性格も異なっているので、自序ではその成り立ちを説明するとともに序文では初期からの盟友・室生犀星に「愛憐詩篇」当時の萩原について、跋文では同郷群馬の後輩詩人・萩原恭次郎(同姓は偶然です)に近年の萩原と萩原の郷土との関わりを依頼し、また「郷土望景詩の終に」と「郷土望景詩」全10編に対して前橋近辺の景物について6章・約650字ほどの文語文による作品の背景解説となるエッセイを載せています。「郷土望景詩」は全詩集『萩原朔太郎詩集』で全11編に増補再録されますが、この「郷土望景詩の終に」は『青猫』の巻末詩論同様再録されませんでしたから、詩編本編とは密接というほどではなく補足程度の位置づけで『純情小曲集』に併載されたエッセイになるでしょう。

しかし『氷島』の「詩篇小解」は前橋近辺の景物を回想した「郷土望景詩の終に」とも重なる面こそあれ異なる意図で書かれたものです。まず個別の作品についての自註という形式からしても異なりますし、収録詩編の解題によって作品の自註を越えた萩原の自伝にもなっている点で、先に『新しき欲情』(大正11年)と『虚妄の正義』(昭和4年)があり、『絶望の逃走』(昭和10年)、『港にて』(昭和15年)へと続く「情調哲学(アフォリズム)」集に連なるような散文作品と見なすこともできます。『氷島』は文語自由詩への回帰を最大の特徴とされますが、文語ではあっても初期の文語詩集「愛憐詩篇」の和歌的な和文脈とはまったく逆の漢詩文的な漢文脈ですし、「郷土望景詩」からの再録詩編も含みますが「郷土望景詩」のノスタルジアよりも現在進行形で書かれた自伝的詩集であることにそれまでの詩集になかった趣向があります。萩原は第1詩集『月に吠える』以来フィクションとして口語自由詩型の抒情詩を書いてきた詩人でした。そのフィクションとしての性格は『月に吠える』前史である初期文語詩集「愛憐詩篇」でもすでに確立されており、簡単に言えば萩原の詩に出てくる「私」は萩原ではなく「恋人よ」と呼びかけても萩原の恋人のことではなく、いわゆる「この作品はフィクションであり実在の人物、団体、事件とは関係がありません」というやつです。「郷土望景詩」は視点人物は明白に詩の筆者であり具体的に「われ」という一人称で書かれた詩を含みますが、内容は抽象化され普遍的なものなので、

ここに道路の新開せるは

直として市街に通ずるならん。

われこの新道の交路に立てど

さびしき四方の地平をきはめず

暗鬱なる日かな

天日家竝の軒に低くして

林の雜木まばらに伐られたり。

いかんぞ いかんぞ思惟をかへさん

われの叛きて行かざる道に

新しき樹木みな伐られたり。

(「小出街道」全行)

――と言っても、萩原が実際に「小出街道」の交差点に佇んだかどうかが問題ではないのです。同じく、

廣瀬川白く流れたり

時さればみな幻想は消えゆかん。

われの生涯(らいふ)を釣らんとして

過去の日川邊に糸をたれしが

ああかの幸福は遠きにすぎさり

ちひさき魚は眼にもとまらず。

(「廣瀬川」全行)

――も萩原が広瀬川に釣りに行った体験自体が問題なのではありませんし、また伊東静雄の第1詩集『わがひとに與ふる哀歌』(昭和10年)を直接予告するかのような、

人氣なき公園の椅子にもたれて

われの思ふことはけふもまた烈しきなり。

いかなれば故郷のひとのわれに辛く

かなしきすももの核を噛まむとするぞ。

遠き越後の山に雪の光りて

麥もまたひとの怒りにふるへをののくか。

われを嘲けりわらふ聲は野山にみち

苦しみの叫びは心臟を破裂せり。

かくばかり

つれなきものへの執着をされ。

ああ生れたる故郷の土を蹈み去れよ。

われは指にするどく研げるナイフをもち

葉櫻のころ

さびしき椅子に「復讐」の文字を刻みたり。

(「公園の椅子」全行)

こうした詩の「われ(私)」とは一種のペルソナであって、ペルソナとは現実にモデルがあったとしても実在人物の実体験とは関わりのないフィクションです。『純情小曲集』の「郷土望景詩」は「中學の校庭」「波宜亭」「二子山附近」「才川町」「小出新道」「新前橋驛」「大渡橋」「廣瀬川」「利根の松原」「公園の椅子」の10編ですが(全詩集『萩原朔太郎詩集』で「監獄林の裏」が追加され全11編になりました)、巻末の自註「郷土望景詩の終に」は「I. 前橋公園」「II. 大渡橋」「III. 新前橋驛」「IV. 小出松林」「V. 波宜亭」「VI. 前橋中學」と必ずしも詩編ごとに対応してはおらず、

前橋公園は、早く室生犀星の詩によりて世に知らる。利根川の河原に望みて、堤防に櫻を多く植ゑたり、常には散策する人もなく、さびしき芝生の日だまりに、紙屑など散らばり居るのみ。所所に悲しげなるベンチを据ゑたり。我れ故郷にある時、ふところ手して此所に來り、いつも人氣なき椅子にもたれて、鴉の如く坐り居るを常とせり。

(「I. 前橋公園」全文)

大渡橋は前橋の北部、利根川の上流に架したり。鐵橋にして長さ半哩にもわたるべし。前橋より橋を渡りて、群馬郡のさびしき村落に出づ。目をやればその盡くる果を知らず。冬の日空に輝やきて、無限にかなしき橋なり。

(「II. 大渡橋」全文)

と、多少の感慨を込めたロケーションの解説であって詩想そのものの自註ではありません。つまり「郷土望景詩」にあっては詩は自註「郷土望景詩の終に」よりもはるかに雄弁です。

ここに長き橋の架したるは

かのさびしき惣社の村より 直(ちよく)として前橋の町に通ずるならん。

われここを渡りて荒寥たる情緒の過ぐるを知れり

往くものは荷物を積み車に馬を曳きたり

あわただしき自轉車かな

われこの長き橋を渡るときに

薄暮の飢ゑたる感情は苦しくせり。

ああ故郷にありてゆかず

鹽のごとくにしみる憂患の痛みをつくせり

すでに孤獨の中に老いんとす

いかなれば今日の烈しき痛恨の怒りを語らん

いまわがまづしき書物を破り

過ぎゆく利根川の水にいつさいのものを捨てんとす。

われは狼のごとく飢ゑたり

しきりに欄干にすがりて齒を噛めども

せんかたなしや 涙のごときもの溢れ出で

頬(ほ)につたひ流れてやまず

ああ我れはもと卑陋なり。

往くものは荷物を積みて馬を曳き

このすべて寒き日の 平野の空は暮れんとす。

(「大渡橋」全行)

一方、ほぼ詩編ごとに解説されている詩集『氷島』巻末の「詩篇小解」はどうでしょうか。詩編本文と並べてみます。

わが故郷に歸れる日

汽車は烈風の中を突き行けり。

ひとり車窓に目醒むれば

汽笛は闇に吠え叫び

火焔(ほのほ)は平野を明るくせり。

まだ上州の山は見えずや。

夜汽車の仄暗き車燈の影に

母なき子供等は眠り泣き

ひそかに皆わが憂愁を探(さぐ)れるなり。

鳴呼また都を逃れ來て

何所(いづこ)の家郷に行かむとするぞ。

過去は寂寥の谷に連なり

未來は絶望の岸に向へり。

砂礫(されき)のごとき人生かな!

われ既に勇氣おとろへ

暗憺として長(とこし)なへに生きるに倦みたり。

いかんぞ故郷に獨り歸り

さびしくまた利根川の岸に立たんや。

汽車は曠野を走り行き

自然の荒寥たる意志の彼岸に

人の憤怒(いきどほり)を烈しくせり。

(「歸郷」全行、「昭和四年の冬、妻と離別し二兒を抱へて故郷に歸る」と題辞あり)

昭和四年。妻は二兒を殘して家を去り、杳として行方を知らず。我れ獨り後に殘り、蹌踉として父の居る上州の故郷に歸る。上野發七時十分、小山行高崎廻り。夜汽車の暗爾たる車燈の影に、長女は疲れて眠り、次女は醒めて夢に歔欷す。聲最も悲しく、わが心すべて斷腸せり。既にして家に歸れば、父の病とみに重く、萬景悉く蕭條たり。

(「詩篇小解」から「歸郷」全文)

十二月また來れり。

なんぞこの冬の寒きや。

去年はアパートの五階に住み

荒漠たる洋室の中

壁に寢臺(べつと)を寄せてさびしく眠れり。

わが思惟するものは何ぞや

すでに人生の虚妄に疲れて

今も尚家畜の如くに飢ゑたるかな。

我れは何物をも喪失せず

また一切を失ひ盡せり。

いかなれば追はるる如く

歳暮の忙がしき街を憂ひ迷ひて

晝もなほ酒場の椅子に醉はむとするぞ。

虚空を翔け行く鳥の如く

情緒もまた久しき過去に消え去るべし。

十二月また來れり

なんぞこの冬の寒きや。

訪ふものは扉(どあ)を叩(のつく)し

われの懶惰を見て憐れみ去れども

石炭もなく煖爐もなく

白堊の荒漠たる洋室の中

我れひとり寢臺(べつと)に醒めて

白晝(ひる)もなほ熊の如くに眠れるなり。

(「乃木坂倶樂部」全行)

乃木坂倶樂部は麻布一聯隊の附近、坂を登る崖上にあり。我れ非情の妻と別れてより、二兒を家郷の母に托し、暫くこのアパートメントに寓す。連日荒妄し、懶惰最も極めたり。白晝(ひる)はベットに寢ねて寒さに悲しみ、夜は遲く起きて徘徊す。稀れに訪ふ人あれども應へず、扉(どあ)に固く鍵を閉せり。我が知れる悲しき職業の女等、ひそかに我が孤窶を憫む如く、時に來りて部屋を掃除し、漸く衣類を整頓せり。一日辻潤來り、わが生活の荒蕪を見て唖然とせしが、忽ち顧みて大に笑ひ、共に酒を汲んで長嘆す。

(「詩篇小解」から「乃木坂倶樂部」全文)

この『氷島』の「詩篇小解」が『純情小曲集』の「郷土望景詩の終に」からいかに変わったかと言えば、「郷土望景詩」では背景の解説に留めていたものが「詩篇小解」では萩原自身の経験との照応に力点が移っているのがわかります。「郷土望景詩」までの萩原の詩の「われ(私)」は、仮にそれが萩原本人の経験であったとしても、抽象化による普遍性によってペルソナでありフィクションとして成立するものでした。ところが『氷島』では「われ(私)」が萩原自身であり、萩原自身の経験であること自体が詩の前提になっています。それは白樺派の詩人、千家元麿の『自分は見た』や萩原の盟友である室生犀星の『愛の詩集』、山村暮鳥の『風は草木にささやいた』のような大正時代の人道主義的詩集でも行われていた告白性ですが、萩原は決して告白詩は書かない詩人として全詩集『萩原朔太郎詩集』までの詩作を続けてきた人でした。ここでようやく前回の結びで抱いた疑問にたどり着きますが、萩原が「詩篇小解」を詩集『氷島』の巻末に併載した意図は、萩原が『氷島』の校訂者として校閲を任せた、夭逝したカトリック文学者の辻野久憲(1909-1937)を始めとする昭和年代の若い世代への親近感から生まれたものと思えます。「詩篇小解」の訴えている内容を一言に要約すれば「詩と経験」ということで、それは一般的に中年以上の年輩になれば自明のことですから、「詩篇小解」の意図は萩原と同世代の中年以上の年齢の詩友や読者を念頭にしたとは思えないのです。だとすれば萩原が自身の経験によって『氷島』を書き上げてしまったのち新作詩編の発表がほとんどなくなり、その代わり批評家・エッセイストとしての文筆活動が盛んになったのは筋道が立っているとも言えそうですし、『氷島』収録詩編を書いてしまったばかりに新作詩の創作ができなくなってしまったのならばなおのこと詩集『氷島』の性格が気になります。

詩集『氷島』を自分自身の詩的出発点と見なした伊東静雄のような例外的詩人はいるとしても、萩原にとって全詩集以降の新作詩集である『氷島』が後期の詩作の出発点ではなく、旧作詩集の増補改訂版『定本青猫』と僅かな散文詩新作を含む自選詩集『宿命』があるにしても、実質的には遺作と言っていい詩集になってしまったのは『氷島』から作風を延長することもできなければ転換することもできなかったとも取れるので、『定本青猫』や既刊の「情調哲学(アフォリズム)」集からの断章を散文詩選集として再編集した『宿命』は抒情詩の新作を生み出せなかったからこそとも思えます。『氷島』は萩原の人生の危機から創作されたので、詩集の性格は一回性の強いものだったといえるでしょう。しかしそれはフィクションでも可能だったはずで、現に萩原が絶讃し新宿での出版記念会まで主催した伊東の『わがひとに與ふる哀歌』(伊東は京阪神の詩人グループの同人でしたから、東京で、しかも萩原の肝いりで出版記念会が行われるのは極めて異例でした)は告白詩とも虚構詩ともつかないメタフィクション構造を意図的に作り出した詩集です。詩、この場合広く創作としていいでしょうが、創作と経験との関係は必ずしも一元的なものではなく、経験の重みがそのまま創作の真実性や訴求力を保証するものではないのは齢50歳を迎えた萩原が知らなかったわけはありませんが、問題は『氷島』に関して言えばそれまで萩原自身が芸術至上主義的な詩人だったために、自分自身がフィクションのフィルターを通さない詩を手がけた時、反時代的な漢文脈系文語自由詩型をあえて選択するという手法もあいまってか詩の芸術的自律性も成立している、と信じようとしたことにあるように思えます。確かに『氷島』の文体は極めて人工的な意識で貫かれており、創作期間の長さに比して萩原の詩集の中でもっとも難産だったのも、この詩集を構成する作品は多作を許さない、題材と文体ともにこれまでになく困難な詩作だったからでしょう。『氷島』に批判的だった長年の弟子・三好達治との間に溝が生じたのもそれだけ萩原には40代後半を費やした力作だったからですが、力作を批判されて良い気持にはならないのは仕方がないにしても詩の新作で批判を覆すのが萩原にはできなかったのも事実であり、批評家・エッセイストとして面目を保ったのが『氷島』刊行後の萩原の文業でした。『氷島』を評価しようとする場合それが自伝的作品であることは評価を上げも下げもしないでしょう。すると『氷島』の真価とはどの角度からなら見出せるのか、といえばまずこの詩集のために萩原が発明した文体にあり、自伝的題材そのものは文体を経過してこそ作品内容となり、詩想に昇華されていると見てようやく正体がつかめるものです。その点では『氷島』を「粗雑」の一言で斬り捨てた三好達治の否定的評価も一箇の見識には違いないのです。

(引用詩の用字、かな遣いは初版詩集複製本に従い、明らかな誤植は訂正しました。)

(※以下次回)