映画日記2017年10月28日・29日/ルイ・デリュック(Louis Delluc, 1890-1924)のたった4本(前)

Coffet Integral Louis Delluc PV : https://youtu.be/vkIUGEO-fgw (6:45)

ルイ・デリュック

Louis Delluc

生年月日

DATE OF BIRTH 1890/10/14

没年月日

DATE OF DEATH 1924/03/22

出身地

BIRTH PLACE フランス/France, カドゥーアン

経歴 大学を目指すもののジャーナリストを志して断念、演劇雑誌の編集部に入る。やがて女優のエブ・フランシスと知り合い、演劇や映画に興味をもつようになる。小説や戯曲を発表しながら映画雑誌に映画評を書き始め、1919年に脚本家としてデビューした。映画雑誌『ル・ジュルナル・デュ・シネ=クラブ』を創刊した後、1920年に監督第一作を発表する。1921年には新たな雑誌『シネア』を創刊。以降、5本の作品を監督するが、33歳の若さで病死した。1937年にはその業績を記念して、実験性・芸術性の高いフランス映画に贈られる“ルイ・デリュック賞”が設けられている。評論家としての著書に、『シネマ商会』『フォトジェニー』『映画のジャングル』などがある。

(武蔵野美術大学人名サイトより)

日本語版ウィキペディアではもう少し詳しく紹介されています。少し加筆して、こちらもご紹介しておきましょう。

●ルイ・デリュック(Louis Delluc、1890年10月14日 カドゥアン、現ル・ビュイソン=ド=カドゥアン - 1924年3月22日 パリ)は、フランスの映画監督、脚本家、映画批評家、著述家。33歳で夭折したが少数の映画作品と数々の著作を残し、毎年の最高のフランス映画に与えられる「ルイ・デリュック賞」に名を残す。

[ 来歴・人物 ]

○1890年10月14日、フランス・ドルドーニュ県カドゥアンに生まれる。1903年、家族とともにパリに移り住む。古典を修めたのち、ジャーナリズムの道へ進む。スペクタクル芸術の批評、詩、小説などたくさんのものを書いた。芸術映画、ニュース映画、軽映画など当時の映画に対しては非常にクリティカルであった。

○戦時中、ポール・クローデルのミューズであり通訳であるエーヴ・フランシス(1886-1980)と結婚した。彼女がデリュックにアメリカ映画を発見させた。

○1917年から、映画批評の世界に身を投じ、数え切れないほどの記事や草稿を書き、「シネアスト」という語を発明した。幼なじみのレオン・ムーシナックとともに、フランスにおける初めての独立系理論家、批評家となった。

○わずか5年のうちに、横溢する活動の兆候を示す。雑誌『Le Journal du Cine-club』と『Cinea』を編集し、複数のシネクラブを創設し、とりわけ7本の映画を演出した。なかでも2本はフランス映画史に残る作品である。『さまよう女』(1922年)と『狂熱』(1921年)である。彼の演出は、自然な美術装飾を生かし、ジェスチャー表現や突発的変化を抑えたもので、アベル・ガンス(1889-1981)、ジェルメーヌ・デュラック(1882-1942)、マルセル・レルビエ(1890-1979)、ジャン・エプスタン(1897-1953)、ルネ・クレール(1898-1981)など、トーキー出現までの1920年代映画を特徴づける前衛映画の先駆であった。

○1924年、最後の映画『洪水』をローヌ川の谷で撮影した。非常に悪い気候条件にあって、ルイ・デリュックは恐るべき肺炎に罹患する。同年3月22日、33歳と数週間の生涯を閉じる。

[ フィルモグラフィ ]

*黒い煙 Fumee noire (1920年/監督)

*沈黙 Le Silence (1920年/監督)

エルノアへの道 Le Chemin d'Ernoa (1921年/監督・脚本)

狂熱 Fievre (1921年/監督・脚本)

*雷 Le Tonnerre (1921年/監督)

さすらいの女 La Femme de nulle part (1922年/監督・脚本)

洪水 L'Inondation (1924年/監督・脚本) 遺作(歿後公開)、マルセル・レルビエ監修

*の3作はフィルム散佚作品

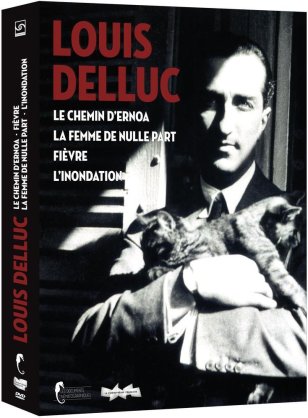

日本では28分に短縮され完全な無字幕映画に編集された『狂熱』がVHSテープ時代に発売され、上映プリントも短縮版しかありませんでしたが、2015年にフランスのドキュメンツ・シネマトグラフィーク社のシネマテーク・フランセーズ・シリーズから3枚組ボックスで現存する最良のプリントをデジタル・リマスターし、新規の音楽と英語字幕つきのルイ・デリュック全集がDVD発売されました。デリュック作品は全監督作品7作(武蔵野美術大学サイトの「5本」はまちがい)中『エルノアの道』『狂熱』『さまよう女』『洪水』の4作しかフィルムが現存しないのでDVDのディスク1、2に4作を2作ずつ収録し、ボーナス・ディスクのディスク3はデリュックについてのドキュメンタリーや研究、デリュックが監督デビュー前の批評家時代に脚本を提供したジェルメーヌ・デュラックの『スペインの熱狂』の抜粋版、デリュックが生前に論じたチャップリンとマック・セネットの喜劇短編とウィリアム・S・ハートの西部劇の抜粋が資料映像として収められています。2013年にアメリカのフリッカー・アレイ社から出た幻の名作5作品を初DVD化したボックス・セット『アルバトロス社作品集1923-1928』、2014年にフランスのポチョムキン・フィルム社から出た14作品・8枚組DVDボックスのジャン・エプスタン作品集と較べると装丁・ブックレット・音楽(アコーディオン演奏のみ)、リマスター状態ともにやや貧弱ですが、デリュック自身が映画賞(皮肉なことにフランス最高の映画賞の一つとされています)に名を残すものの作品はまったくと言えるほど顧みられない映画監督なので(かえって映画論集の方が古典になっているようです)DVD全集が発売されただけでも勇断と言えるでしょう。キネマ旬報社刊『フランス映画史』(岡田晋・田山力哉著)では岡田晋氏が「デリュックは理論家であり組織者であり実践家であった。その病身は激務に耐えられなかったのだろうし、経済的にほとんど恵まれなかったという。だがデリュックは今日もなおフランス映画を語る時、必ず第一に出て来る名前である。イメージの美しさ、心理主義、日常的なリアリズム、これらフランス映画のスタイルは、いずれも彼の主張にほかならない」と称揚しています。そして実際、犯罪活劇のフィヤードはもちろん少し先輩のガンス、レルビエらとデリュックを分ける革新性は「イメージの美しさ、心理主義、日常的なリアリズム」なのです。なおあらすじは「キネマ旬報」なつかしの「近着外国映画紹介」風にまとめてみました。

●10月28日(土)

『エルノアへの道』(パリシア・フィルムス'21/8/4)*50min, B/W, Silent with Sound : https://youtu.be/QG2PbIoRTjk (Extrait, 3:35)

●10月29日(日)

『狂熱』(アルハンブラ・フィルム=ジュピター・フィルムス'21/9/21)*45min, B/W with Color Tinted, Silent with Sound : https://youtu.be/ln9KKBHEYSw (Extrait, 3:12) : https://youtu.be/GWlSpIQmScg (Short Version within preface with Japanese subtitle, 29:01)

ルイ・デリュック

Louis Delluc

生年月日

DATE OF BIRTH 1890/10/14

没年月日

DATE OF DEATH 1924/03/22

出身地

BIRTH PLACE フランス/France, カドゥーアン

経歴 大学を目指すもののジャーナリストを志して断念、演劇雑誌の編集部に入る。やがて女優のエブ・フランシスと知り合い、演劇や映画に興味をもつようになる。小説や戯曲を発表しながら映画雑誌に映画評を書き始め、1919年に脚本家としてデビューした。映画雑誌『ル・ジュルナル・デュ・シネ=クラブ』を創刊した後、1920年に監督第一作を発表する。1921年には新たな雑誌『シネア』を創刊。以降、5本の作品を監督するが、33歳の若さで病死した。1937年にはその業績を記念して、実験性・芸術性の高いフランス映画に贈られる“ルイ・デリュック賞”が設けられている。評論家としての著書に、『シネマ商会』『フォトジェニー』『映画のジャングル』などがある。

(武蔵野美術大学人名サイトより)

日本語版ウィキペディアではもう少し詳しく紹介されています。少し加筆して、こちらもご紹介しておきましょう。

●ルイ・デリュック(Louis Delluc、1890年10月14日 カドゥアン、現ル・ビュイソン=ド=カドゥアン - 1924年3月22日 パリ)は、フランスの映画監督、脚本家、映画批評家、著述家。33歳で夭折したが少数の映画作品と数々の著作を残し、毎年の最高のフランス映画に与えられる「ルイ・デリュック賞」に名を残す。

[ 来歴・人物 ]

○1890年10月14日、フランス・ドルドーニュ県カドゥアンに生まれる。1903年、家族とともにパリに移り住む。古典を修めたのち、ジャーナリズムの道へ進む。スペクタクル芸術の批評、詩、小説などたくさんのものを書いた。芸術映画、ニュース映画、軽映画など当時の映画に対しては非常にクリティカルであった。

○戦時中、ポール・クローデルのミューズであり通訳であるエーヴ・フランシス(1886-1980)と結婚した。彼女がデリュックにアメリカ映画を発見させた。

○1917年から、映画批評の世界に身を投じ、数え切れないほどの記事や草稿を書き、「シネアスト」という語を発明した。幼なじみのレオン・ムーシナックとともに、フランスにおける初めての独立系理論家、批評家となった。

○わずか5年のうちに、横溢する活動の兆候を示す。雑誌『Le Journal du Cine-club』と『Cinea』を編集し、複数のシネクラブを創設し、とりわけ7本の映画を演出した。なかでも2本はフランス映画史に残る作品である。『さまよう女』(1922年)と『狂熱』(1921年)である。彼の演出は、自然な美術装飾を生かし、ジェスチャー表現や突発的変化を抑えたもので、アベル・ガンス(1889-1981)、ジェルメーヌ・デュラック(1882-1942)、マルセル・レルビエ(1890-1979)、ジャン・エプスタン(1897-1953)、ルネ・クレール(1898-1981)など、トーキー出現までの1920年代映画を特徴づける前衛映画の先駆であった。

○1924年、最後の映画『洪水』をローヌ川の谷で撮影した。非常に悪い気候条件にあって、ルイ・デリュックは恐るべき肺炎に罹患する。同年3月22日、33歳と数週間の生涯を閉じる。

[ フィルモグラフィ ]

*黒い煙 Fumee noire (1920年/監督)

*沈黙 Le Silence (1920年/監督)

エルノアへの道 Le Chemin d'Ernoa (1921年/監督・脚本)

狂熱 Fievre (1921年/監督・脚本)

*雷 Le Tonnerre (1921年/監督)

さすらいの女 La Femme de nulle part (1922年/監督・脚本)

洪水 L'Inondation (1924年/監督・脚本) 遺作(歿後公開)、マルセル・レルビエ監修

*の3作はフィルム散佚作品

日本では28分に短縮され完全な無字幕映画に編集された『狂熱』がVHSテープ時代に発売され、上映プリントも短縮版しかありませんでしたが、2015年にフランスのドキュメンツ・シネマトグラフィーク社のシネマテーク・フランセーズ・シリーズから3枚組ボックスで現存する最良のプリントをデジタル・リマスターし、新規の音楽と英語字幕つきのルイ・デリュック全集がDVD発売されました。デリュック作品は全監督作品7作(武蔵野美術大学サイトの「5本」はまちがい)中『エルノアの道』『狂熱』『さまよう女』『洪水』の4作しかフィルムが現存しないのでDVDのディスク1、2に4作を2作ずつ収録し、ボーナス・ディスクのディスク3はデリュックについてのドキュメンタリーや研究、デリュックが監督デビュー前の批評家時代に脚本を提供したジェルメーヌ・デュラックの『スペインの熱狂』の抜粋版、デリュックが生前に論じたチャップリンとマック・セネットの喜劇短編とウィリアム・S・ハートの西部劇の抜粋が資料映像として収められています。2013年にアメリカのフリッカー・アレイ社から出た幻の名作5作品を初DVD化したボックス・セット『アルバトロス社作品集1923-1928』、2014年にフランスのポチョムキン・フィルム社から出た14作品・8枚組DVDボックスのジャン・エプスタン作品集と較べると装丁・ブックレット・音楽(アコーディオン演奏のみ)、リマスター状態ともにやや貧弱ですが、デリュック自身が映画賞(皮肉なことにフランス最高の映画賞の一つとされています)に名を残すものの作品はまったくと言えるほど顧みられない映画監督なので(かえって映画論集の方が古典になっているようです)DVD全集が発売されただけでも勇断と言えるでしょう。キネマ旬報社刊『フランス映画史』(岡田晋・田山力哉著)では岡田晋氏が「デリュックは理論家であり組織者であり実践家であった。その病身は激務に耐えられなかったのだろうし、経済的にほとんど恵まれなかったという。だがデリュックは今日もなおフランス映画を語る時、必ず第一に出て来る名前である。イメージの美しさ、心理主義、日常的なリアリズム、これらフランス映画のスタイルは、いずれも彼の主張にほかならない」と称揚しています。そして実際、犯罪活劇のフィヤードはもちろん少し先輩のガンス、レルビエらとデリュックを分ける革新性は「イメージの美しさ、心理主義、日常的なリアリズム」なのです。なおあらすじは「キネマ旬報」なつかしの「近着外国映画紹介」風にまとめてみました。

●10月28日(土)

『エルノアへの道』(パリシア・フィルムス'21/8/4)*50min, B/W, Silent with Sound : https://youtu.be/QG2PbIoRTjk (Extrait, 3:35)

●10月29日(日)

『狂熱』(アルハンブラ・フィルム=ジュピター・フィルムス'21/9/21)*45min, B/W with Color Tinted, Silent with Sound : https://youtu.be/ln9KKBHEYSw (Extrait, 3:12) : https://youtu.be/GWlSpIQmScg (Short Version within preface with Japanese subtitle, 29:01)