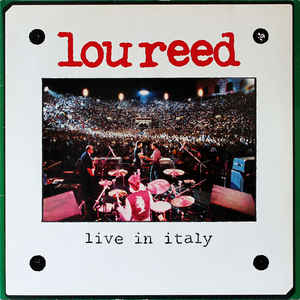

ルー・リード Lou Reed - Live in Italy (RCA, 1984)

Recorded live at Arena di Verona (September 7, 1983) and at Stadio Olimpico in Rome (September 10, 1983) by the Rolling Stones Mobile Unit.

Released by RCA Records Italy PL89156-2, January 1984

All songs written by Lou Reed except as indicated.

(Side One)

A1. Sweet Jane - 3:46

A2. I'm Waiting for My Man - 4:00

A3. Martial Law - 4:06

A4. Satellite of Love - 5:06

(Side Two)

B1. Kill Your Sons - 5:35

B2. Betrayed - 3:05

B3. Sally Can't Dance - 3:24

B4. Waves of Fear - 3:16

B5. Average Guy - 2:54

(Side Three)

C1. White Light/White Heat - 3:10

C2. Some Kinda Love / Sister Ray (Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maureen Tucker) - 15:30

(Side Four)

D1. Walk on the Wild Side - 4:28

D2. Heroin - 8:34

D3. Rock & Roll - 6:10

[ Personnel ]

Lou Reed - vocals, guitar

Robert Quine - guitar

Fernando Saunders - bass guitar

Fred Maher - drums

*

(Original RCA Italy "Live in Italy" LP Liner Cover & Side One Label)

それほど日本でも支持者が多かったルー・リードですが、やはりリスナーはヴェルヴェット・アンダーグラウンドの元リーダーとしての面影を求めていたのが'70年代後半~'80年代初頭にかけての人気・評価の低迷を招いた面がありました。ヴェルヴェットの再評価が高まり定着したのがこの時期であり、リードの方はヴェルヴェットのイメージから外れる傾向のサウンドに向かっていたのも同じ'70年代後半~'80年代初頭の時期でした。1982年の『ブルー・マスク』が久々の傑作とされたのも、アルバム・ジャケットが『トランスフォーマー』のもじりで'70年代後半~'80年代初頭に在籍していたアリスタ・レコーズからRCAに復帰した第1弾アルバムで注目されたのもありますが、同作でソロ・デビュー以来初めての、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド時代と同じ(リード自身を含む)2ギター&ベース、ドラムスの4人編成によるスタジオ・ライヴ形式の録音が試みられていたのが大きいでしょう。翌'83年の『Legendary Hearts』でも同じ4人編成バンドによる制作が行われ(ドラマーのみ全作と交代)、『Legendary Hearts』のメンバーでツアーに出た途中のイタリア公演2箇所から収録されたのが本作、『ライヴ・イン・イタリー』となります。確かにこの編成のライヴはルー・リードにとってヴェルヴェット・アンダーグラウンド以来であり、メンバーも非常にまとまり良く引き締まった演奏を聴かせてくれます。『American Poet』のザ・トッツと較べるのは失礼なくらいタイトで上手いバンドですし、『Rock' N Roll Animal』のディック・ワグナー・バンドのように技巧に走ることもない、非常にオーソドックスな4人編成のギター・バンドで、次にこの編成で世評高いアルバムを出すのは『ニュー・ヨーク』'89になります。ですが本作に違和感を感じるとすればその出しゃばらずそつのないどこかしら中庸なその上手さで、ヴェルヴェットも決して重心の低いバンドではありませんでしたがビート感覚には独特の土着的感覚がありました。較べるとこの『ライヴ・イン・イタリー』のバンドは軽やかで洗練されており、そこが高い評価のゆえんでもありヴェルヴェット時代の曲やソロ初期の『トランスフォーマー』の曲などはどこかセルフ・カヴァーめいた微妙な別物感が感じられる点でもあります。下手なりに下手そのものの演奏をしていたザ・トッツや、まったく別アレンジで曲を一新していたディック・ワグナー・バンドに較べても意外性が感じられない、とも言えるので、本作の内外での高い評価にあまり賛同できない鈍いリスナー(筆者です)のようなぼんくらだっているのです。