映画日記2018年1月6日・7日/アルフレッド・ヒッチコック(1899-1980)のほぼ全作品(17)

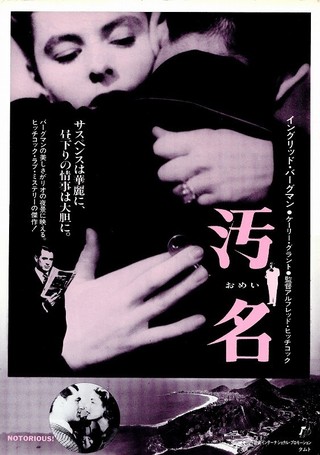

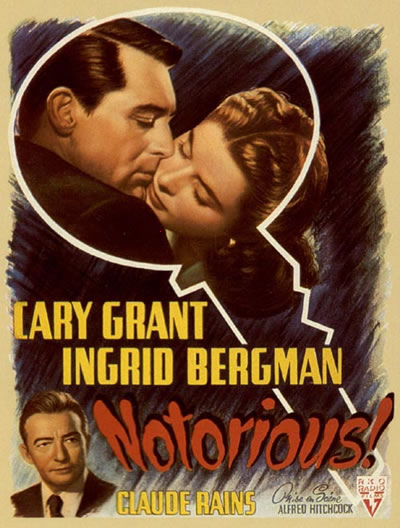

『汚名』Notorious (RKO'46)*101min, B/W; 日本公開昭和年(1949年)11月1日、昭和58年(1983年)1月/アカデミー賞助演男優賞(クロード・レインズ)・脚本賞(ベン・ヘクト)ノミネート

○あらすじ(同上) アリシア・ハバーマン(イングリッド・バーグマン)は売国奴の父を持ったために心ならずも悪名高き女として全米に宣伝されていた。ある夜うさ晴らしに開いたパーティで、彼女はデブリン(ケーリー・グラント)というアメリカの連邦警察官と知り合った。デブリンは南米に策動するナチ一味を探る重要な職務にあった。セバスチャン(クロード・レインズ)をよく知っているアリシアを利用する目的で近づいたのだったが、やがて彼女に強く引かれるようになった。一緒に南米に行き、リオ・デ・ジャネイロでの楽しいあけくれに、二人の愛情は日毎に深まり、アリシアはデブリンの愛によって、その昔の純情さを取り戻していった。が間もなく、彼女は命令でセバスチャンを探ることになったが、彼が以前父親の相棒だったことから、アリシアは容易にセバスチャン邸に入り込むことに成功し計画通りに彼は彼女を恋するようになった。一夜、彼の邸でナチ・スパイ連の晩餐会が催されたが、その時出された一本のぶどう酒に対する一味の一人の男の態度とそれに次いで起こった彼の変死にアリシアは強い疑念を持った。セバスチャンの花嫁となった彼女は、家中を見回ることが出来たが、地下室の酒蔵にだけは入れなかった。デブリンとの打ち合わせによって、一夜またパーティが催され、アリシアは酒蔵の鍵をセバスチャンから盗み取りデブリンに渡した。目的の酒瓶を辛うじて盗み出して彼は逃げ去ったが、嫉妬から絶えずデブリンを監視していたセバスチャンはかぎつけてしまった。ぶどう酒の瓶を見て取り乱した男の殺された前例からも、セバスチャンはアリシアが酒蔵を調べた事を仲間に疑われてはならなかった。母親(レオポルディーネ・コンスタンチン)と二人の共謀で、アリシアは毒入りコーヒーで徐々に死へ導かれていった。一方例の酒瓶の中には原子爆弾のウラニウム鉱が入れてあることが分かった。アリシアは病み衰えながらも、ウラニウムの出所を聞き出そうとたえず気を配ったが、アンダーソン博士(ラインホルト・シュンツェル)の不用意に口から出た言葉でそれを悟った。使命を終えて逃れようとしたアリシアは力つきて倒れてしまった。だが敵中に唯一人とり残されたアリシアの許にデブリンはかけつけた。愛する者の敏感さで、デブリンは彼女の身の危険を感じたのだ。デブリンのアリシア救出によって、ナチ仲間はセバスチャンの失策を知った。セバスチャンには死の制裁が下された。アリシアがデブリンの愛によって全快する日は恐らく間もないだろう。

しかし本作は全編まんべんなく演出の行き届いた作品なのがひと言で映画の代名詞的な見所を語りづらくしているとも言えて、『レベッカ』なら「ダンヴァース夫人」、『断崖』なら「毒入りミルク」、『疑惑の影』なら「未亡人殺し(のジョゼフ・コットン)」といった具合に誰もが一致して抱くような映画全体を集約する強烈なイメージの点では突出した場面のないのがヒッチコックの代表作に上げるには比較的地味に見せていて、やや損をしています。ブラジルのリオを舞台にしながら逃走・追跡型のサスペンスではなくひたすら見張ってスパイしているだけの話ですから『三十九夜』以来の逃亡冒険型サスペンスではなく、『レベッカ』『断崖』『疑惑の影』系列の舞台限定型を突き詰めていった作品と言えるでしょう。そうなると作品を集約する強いポイントがあるのとないのではずいぶん印象が違ってきます。ヒッチコックの映画はだいたい序盤20分~30分で設定を描ききって、中盤ではスリルとサスペンスでじわじわと話を進めていき、ラストの10分~20分で怒涛のようにクライマックスが訪れる3幕劇的構成(または中盤を前半・後半に分割して見れば交響曲的4楽章構成)になっていますが、見所満載でグラントとバーグマンのロマンス描写が多い上に凝ったカメラワークがあり(キスシーンが長い長い、5分近く続くキスすらあるので撮影も凝りに凝っています)、ワイン貯蔵庫と鍵をめぐるサスペンスと細かなカットバックではらはらさせる手腕など上げればきりがないほどで、心憎い残酷なエンディングまで緊張感は緩みない充実した出来でこの緊張感の持続はヒッチコック作品中でもトップクラスなのですが、グラントとバーグマンの好演もあいまって特定の強いポイントを上げるとなるとここぞといった映画の核心を凝縮した要素が特定できない、という欲張りな物足りなさも出てきます。本作の日本初公開時、植草甚一、双葉十三郎氏ら古くからのヒッチコック支持の映画批評家の讃辞に対して淀川長治氏が「ベン・ヘクトの脚本とヒッチコックのセンスが合っていない。ヘクト脚本のこのヒロイン像ならばバーグマンではなくシェリー・ウィンターズあたりではないだろうか」(大意)と評しているのも意表を突いた指摘で、確かに『レベッカ』『断崖』のジョーン・フォンテーン、『疑惑の影』のテレサ・ライトが作品の一部になっているのに較べるとバーグマンは『汚名』という1作に収まりきらない過剰な存在感があります。グラントとバーグマンの取り合わせが強すぎて映画『汚名』の主演がこの二人というよりも、グラントとバーグマンというスターの映画になってしまっていないか。またワイン貯蔵庫と鍵のサスペンスみたいな趣向は特に本作のような設定・内容の作品でなくてもできることで、そこで本作ならではのキャラクターを上げるとすればむしろ逃亡ナチスの残党組織の一員を演じる助演のクロード・レインズが浮かんできます。

本作『汚名』はドイツ人移民1世でナチスの潜伏スパイをしていた父を持つアメリカ生まれの娘(バーグマン)が、諜報部員(グラント)にマークされているうちに愛しあうようになるが、諜報部上層部の指令で女はブラジル逃亡ナチス組織の一員を誘惑して結婚しその陰謀をスパイする役目を命じられ、諜報部員の男はスパイに送りこんだ恋人との連絡係になる、という話です。スリルとサスペンスはヒロインがいつまでバレずに重要機密を探り出せるか、との一点にかかりますが、まず設定からして人類最古の職業(スパイと売春)が国外逃亡ナチスの残党狩りのために正当化される。それをやっているのが主人公とヒロインで、逃亡ナチス残党組織の一員(「首領」というキネマ旬報のあらすじは誤りで、残党組織のボスは別の人物で、ヒロインが誘惑して結婚する相手の邸宅でいつも会合が行われているだけ)の独身中年男のクロード・レインズはまんまと騙されてスパイを妻にしてしまうわけです。本作を最愛のヒッチコック作品に上げるフランソワ・トリュフォーの好みは、まさしく『汚名』が性的な背徳性の充満した愛と裏切りの物語であること、大衆的な映画で扱うには微妙で大胆なテーマを見事なスパイ・サスペンスのスリラー映画に仕立て上げた大手腕への同業者ならではの賛嘆であると思われ、事実トリュフォーはヒッチコックが『裏窓』や「ヒッチコック劇場」の諸作品で多くを原作にしたサスペンス作家コーネル・ウールリッチ(ウィリアム・アイリッシュ)の原作をもとに『黒衣の花嫁』'67、『暗くなるまでこの恋を』'69と長編2作を撮っています(『映画術』原著は'66年刊行です)。『汚名』のような映画を作りたいがヒッチコックのような撮り方をしてもヒッチコックにはおよばない、また『汚名』のように一見何でもないようでいて陰惨なほどアモラルなセンスはアメリカ映画の明快な娯楽性の中ではできてもフランス文化の風土では頽廃性ばかりが目立ってしまう。この映画は主人公をレインズの側にすれば、惚れた女に脈ありとのぼせ上がって結婚してみれば自分を破滅させるために敵組織が送り込んだ美人スパイだった、という衝撃の裏切り映画でもあるわけです。ヴィジュアル的にも中年の小男のレインズと大柄で肩幅も広いバーグマンでは殴りあったらレインズの負けになりそうな組み合わせで、そういう男の哀感すらあります。トリュフォーもレインズとバーグマンの対照を絶讃し、ヒッチコックも自慢している。優れた映画監督ほどそうした残酷な感覚を持っているので、バーグマンとグラントの役柄からは一応ハッピーエンドなのですが仲間からの処刑確定で取り残されたレインズの姿で終わるラストシーンはあっけらかんとした悪意を観客に投げつけてこれも勧善懲悪の極地には違いありません。舞台限定型サスペンスの見事な達成を認めながら、トリュフォーとは逆に感覚的に本作が好きになれない方も案外多いのではないでしょうか。ヒッチコック作品でバーグマン主演作の3作中もっとも成功したのが本作でもあれば、あとの2作『白い恐怖』『山羊座のもとに』ともどもどこか親しめなさが漂うのがバーグマン主演作共通の特色でもあり、困ったことにバーグマン主演作は色気はあってもユーモアは皆無なのです。

●1月7日(日)

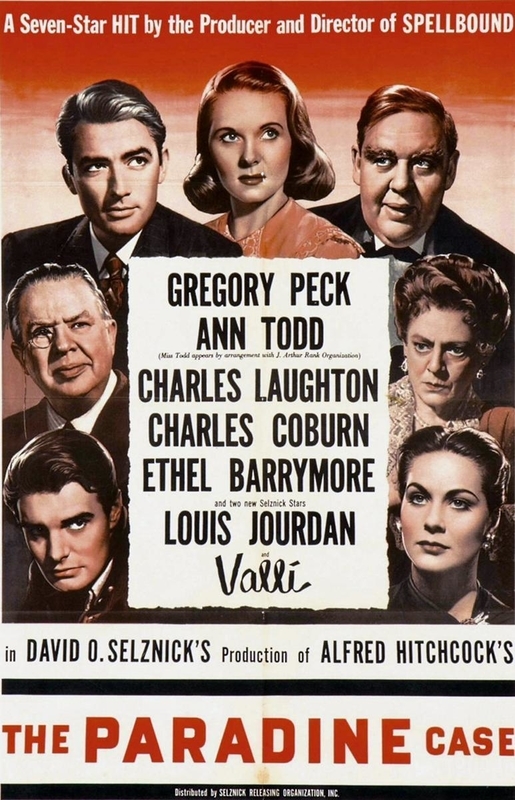

『パラダイン夫人の恋』The Paradine Case (米セルズニック・スタジオ=UA'47)*115min, B/W; 日本公開昭和28年(1953年)2月24日

○あらすじ(同上) 英国の名門パラディーン家の未亡人マッデリーナ(アリダ・ヴァリ)は、突然、夫を毒殺した嫌疑で起訴された。1946年の春のことである。アッデリーンは類まれな美貌の持ち主で、戦傷を受けて盲になった夫パラディーン大佐に献身した良妻として知られていたが、ある日、パラディーン大佐が何者かに殺害され、その真相は謎を秘めたままになっていた。夫人は知己のシモン・フレイカー卿(チャールズ・コバーン)に弁護を頼んだが、卿は自分の友人で若くて敏腕な弁護士アンソニー・キーン(グレゴリー・ペック)を推薦した。キーンの妻ゲイ(アン・トッド)は貞淑な女で、夫にこの事件を担当するよう勧めるのだった。キーンは初めてパラディーン夫人に会ってその美しさに心を奪われ、彼女の無罪を信ぜずにはいられなかった。キーンは調査を進めるうちに、パラディーン家の家令アンドレ・ラトゥール(ルイ・ジュールダン)がこの事件に関係あることを知った。パラディーン家の別荘だったヒンドレイ荘にラトゥールを尋ねたキーンは、ラトゥールが口をきわめてパラディーン夫人を罵るのを聞いて、職責を忘れて彼と言い争った。キーンはこのいきさつを夫人に告げたが、夫人はただラトゥールを巻きぞえにするなというだけだった。ゲイは夫がパラディーンにひかれていることを知っており、彼がそのために弁護をしくじりはしまいかと気づかった。いよいよ公判が開始され、老裁判長ホーフィールド(チャールズ・ロートン)も夫人の美貌に魅せられたようだった。キーンはラトゥールにパラディーン大佐の死因は自殺だと証言させようとしたが失敗した。夫人は再びキーンにラトゥールをかばうよう忠告したが、彼にとってはラトゥールに殺人の罪を負わせる以外に夫人を救う道はなかった。2回目の公判でキーンはラトゥールの自殺幇助をひき出そうとして失敗し、かえって追いつめられたラトゥールはパラディーン夫人との情事を自供してしまった。そして退廷後間もなく自殺を遂げた。これを聞いた夫人は、ついに夫を毒殺したと自白した。夫人はラトゥールに駆け落ちを迫って拒まれ、夫を亡きものにしたのだ。弁護に失敗し名誉を失墜したキーンはフレイカー卿の家に身をかくしていたが、やがて愛妻ゲイに暖かく迎えられた。

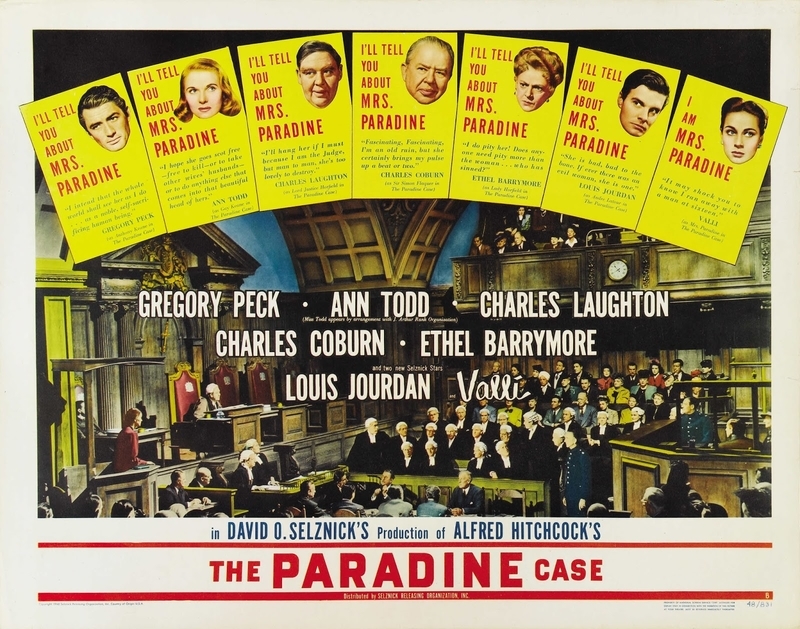

感想文書こう、その前にポスターを集めておこうと検索してみるといやはやこれはどうしたことか、ヒッチコックがまずキャスティングについて本作への不満を洩らしたのもむべなるかな、セルズニックが映画のヒットはスターで決まるという大雑把な時代のハリウッドのスター至上主義プロデューサーだったのが脚本も兼ねた本作では露骨に顕れたというか、何なのでしょうこのグレゴリー・ペック、アン・トッド、チャールズ・ロートン、チャールズ・コバーン、エセル・バリモア、ルイ・ジュールダン、(書き文字レタリングで姓だけ)ヴァリとビリング(キャスト序列)順に7大スターを並べ立てたこのポスターは。本作前後のヒッチコック作品中日本未公開に終わったものは『救命艇』『山羊座のもとに』『舞台恐怖症』がありますが、このキャスティング至上方針は良くてもアメリカ本国内でしか通用しないもので、よく本作が日本公開にこぎ着けたものです。しかも戦後のアメリカ映画界ではセルズニックのようなプロデューサー・システムは急速に時代遅れのものになりつつあり、セルズニックが売り出したバーグマンは『山羊座のもとに』の後イタリアへ去ってしまいますし、ペックは大成しますがセルズニックのお抱え俳優を離れ保守派なりの戦後映画の潮流にうまくすくい上げられたからでした。7大スター競演などという発想は『グランド・ホテル』'32から『風と共に去りぬ』'39までのニューディール政策期のハリウッド景気の産物であり、第二次世界大戦中には抑えられていたその趣向が大戦後の景気回復時にも通用すると考えていたのがセルズニックでしたし実際に戦後にもセルズニックはヒット作を送り出すプロデューサーでしたが、観客の嗜好はセルズニックの狙いとは必ずしも一致しなかったので、スター主義ではなく企画力に世相の需要の機を見る敏はさすがに備えていたために戦後の『白昼の決闘』'46、『ジェニイの肖像』'48、『第三の男』'49、『終着駅』'53、『武器よさらば』'57などのヒット作も作り出せたのです。これらはセルズニック製作によるヒッチコックの戦後作『白い恐怖』『パラダイン夫人の恋』よりも観客に訴える力のある作品でした。セルズニックのプロデューサーとしての出世作が『キング・コング』'33だったのも注意すべきことで、ハリウッド黄金時代の映画プロデューサーたちをタイクーン(大君)と呼んだのは作家として凋落した後半生をハリウッドのシナリオ・ライターとして過ごしたF・スコット・フィッツジェラルドでしたが、ハリウッドのタイクーンたちとはみんなハッタリで世渡りしていたのです。『レベッカ』でセルズニックのハッタリに乗って大成功したヒッチコックでしたが、『パラダイン夫人~』のハッタリはヒッチコックでなくてもどうしようもなかったでしょう。と書いてふとワイラーだったらセルズニック企画に乗りつつ上乗な映画に仕上げたかもしれない、という気もしてきます。ワイラーは当時としてはアメリカ映画界にあってヨーロッパ映画的な感覚を持った珍しい監督でしたが、ヘンリー・ジェイムズやシンクレア・ルイスの原作小説の映画化や戦時下のイギリス市民を描いた『ミニヴァー夫人』、また『ローマの休日』'53でアカデミー賞受賞作を出しているようにアメリカ人の憧憬するイギリス人やヨーロッパ文化を描いている。その辺が根っからのイギリス人で、ことイギリスものになるとこだわりが生じるヒッチコックとは違います。

本作は後年に、やはりイギリスが舞台でタイロン・パワー、マレーネ・ディートリヒ、チャールズ・ロートン主演の法廷ミステリー『情婦』'58と比較されますが、『情婦』のビリー・ワイルダーはドイツ文化圏出身監督の流れ(ルビッチ、カーティス、ディターレ、シオドマクら)を汲んでアメリカ的の感覚の摂取がうまい。ドイツは内陸国ですから輸出入しか産業の道はなく、それが経済的には工業技術の先鋭化や政治的には侵略戦争への指向になっていたのですが、国際感覚がヒッチコックのように融和の方向ではなく同化の徹底に向かいますからアメリカ人の考えるイギリス社会として描く感覚が身についているわけです(ワイラーもドイツ系アメリカ人でした)。一方現代に日本人の目から観るとヒッチコックがことごとくミスキャストだと言うペック、トッド、ヴァリ、ジュールダンの嘘くさい芝居が明らかに映画監督の演出方針の不統一が見えて、ばらばらに撮って貼りつけたような不自然さが露骨でドラマ本来の筋立てやキャラクターと乖離しており、ヒッチコック自身が全然納得していないまま撮り上げたのが歴然としているのが不評の原因なのはもっともですが、年代順にヒッチコック作品を毎日観るなどという馬鹿な見方をしていると面白くてたまらない。たぶん吹き替え短縮版テレビ放映の時には真っ先にカットされたであろうチャールズ・ロートンとエセル・バリモアの夫婦の会話など大スター一族バリモア家のエセル・バリモアを映画にねじ込むための無理矢理なエピソードで、まっすぐペックに依頼が行かずチャールズ・コバーン経由なのもコバーンを出したかったからでしょう。何だかクライマックスでバタバタと解決してしまった後のエンディングでアン・トッドの見せ場を作ってハッピーエンドになるのもわざとらしく、このトッドはトッドだけ取り出せば名演ですが、ロートンとバリモア夫婦にしてもペックとトッド夫婦にしても、夫婦だけの会話場面になると日本映画みたいな人情風情が漂ってくるのが本来ドライなユーモアを好むヒッチコックとしては違和感があります。『汚名』よりはきつくないとはいえ強いて言えばロートンの助平親父ぶりに見られる以外にはユーモアのかけらもないのがアリダ・ヴァリの氷のような演技で、アン・トッドのような愛妻がいながらヴァリに一目惚れして狂態をさらすにいたるペックに全然説得力がないのが本作でセルズニックとの契約も満了することだし、と本作をプロデューサーに丸投げしてしまったヒッチコックの最後っ屁とすら思わせる投げやりさがあり、長い人生こういう作品もあっていいのではないかとペーソスすら感じさせる幸徳がかろうじてある、観客の心の広さに訴える力を認めてあげたい気もしてくるのです。しかし本作のアリダ・ヴァリはヒッチコック映画最悪のヒロインで、真のヒロインはアン・トッドとはいえヴァリほどヒッチコックがヒロインを魅力的に撮るのを放棄した例は後にも先にもないのではないでしょうか。『第三の男』で芸風をパクられた恨みでもあったのでしょうか。もっとも『第三~』のヴァリも巷間名高いほど魅力的には見えず、演技するファッション・モデルというのがヴァリの女優としての格でしょう。ならば本作も企画段階でヒッチコックのできることは限界があったという、つまりはそういう作品と見てその上で孤軍奮闘を讃えたいところです。本作に限らずこの映画日記は基本的には判官贔屓が主旨なのです。