映画日記2018年1月14日・15日/アルフレッド・ヒッチコック(1899-1980)のほぼ全作品(21)

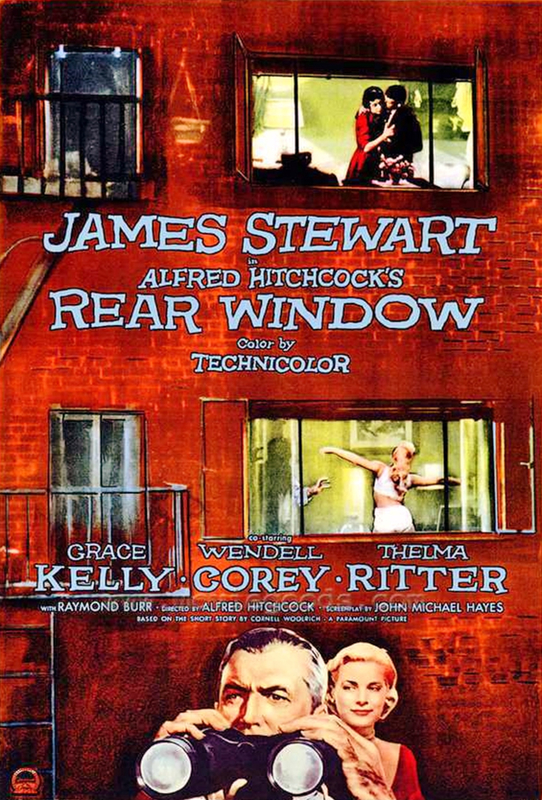

『裏窓』Rear Window (米パラマウント'54)*114min, Technicolor; 日本公開昭和30年(1955年)1月29日、昭和59年(1984年)2月/アカデミー賞監督賞・脚本賞・撮影賞(カラー部門)・録音賞ノミネート、ニューヨーク映画批評家協会賞主演女優賞受賞(グレース・ケリー)

○あらすじ(同上) ニューヨークのダウン・タウン、グリニッチ・ヴィレッジのあるアパートの一室、雑誌社のカメラマン、ジェフ(ジェームズ・ステュワート)は足をくじいて椅子にかけたまま療養中なので、つれづれなるままに窓から中庭の向こうのアパートの様子を望遠鏡で眺めて退屈をしのいでいた。胸が自慢の女(ジョージーヌ・ダーシー)がブラジャーをなくした。孤独な生活にたまらぬ女(ジュディス・イヴリン)が男を連れこんだがどう切り出していいか分からない。新婚の男女(ランド・ハーパー、ヘイヴェス・ダヴェンポート)の濃厚なラブ・シーン。ピアノに向かって苦吟している作曲家(ロス・バグダサリアン)。耳の悪い女性彫刻家(ジェスリン・ファクス)。犬を飼っている夫婦者(サラ・バーナー、フランク・キャディ)など。そのうちにジェフの興味を惹くことが起きた。病気で寝たきりの妻(アイリーン・ウィンストン)と2人暮らしのセールスマン、ラース・ソーウォルド(レイモンド・バー)が荷物を送り出した翌日から、妻の姿が見えなくなった。ジェフは注意して彼の動静を観察し、妻を殺して死体をトランクに詰め、どこかへ送ったものと確信した。ジェフは戦友だったドイル刑事(ウェンデル・コーリー)に相談し、この調査には恋人のリザ(グレイス・ケリー)や看護婦のステラ(セルマ・リッター)にも一役買ってもらった。リザは早速調査を始めたが確証がつかめないので、ジェフがいい加減のことを言っているのではないかと思うようになったが、突然中年夫婦の飼い犬が殺される。やがてソーウォルドは自分が疑われていることに気づき、ジェフが警察に密告したことを知って殺意を抱いた。ジェフが1人で部屋にいるとき、ソーウォルドが襲ってきて体の自由のきかぬジェフを窓からつき落とそうとした。こうして意外なクライマックスが展開、事件の謎がとけるのである。

こうした中心事件に連れて他のアパートの住人たちの生活も毎日が描かれていき、アパートの中庭を古い倉庫を改造してまるごとセットで作った効果は絶大で、アントニオーニの遺作『愛のめぐりあい』'95の最後のシークエンスがそっくりそのままオムニバス形式の同作の全登場人物がひとつのホテルのあちこちの窓辺に佇んでいる、という具合に『裏窓』からいただいていたのを思い出します。スチュアートは大戦中の部隊で相棒だった親友の刑事に相談しますが、ウェンデル・コーリー演じるこの刑事は一応ちゃんと調べてくれるものの犯人のレイモンド・バーが愛人を使ったらしい夫人の里帰りの偽装工作でつっかえてこれ以上は物証がないと踏み込めない、と主人公の疑惑は一旦座礁してしまいます。ここまでで映画はちょうど半分まで来ています。恋人のケリーと看護士のリッターもお手上げの格好になりますが、中年夫婦の飼っていた花壇を掘り返す癖のある小犬が殺されて、中年夫婦の妻が「何てひどいことをするの!」と窓から中庭じゅうに絶叫します。アパートの住人全員が驚いて窓辺に姿を現しますが、妻殺しの男だけは灯りもつけずにブラインド越しにタバコに火を点けているのにスチュアートとケリーは気づき確信を新たにします。あとはいかにして男の隙をついて物証をつかむか、スチュアートが四六時中観察しケリーとリッターが動くのが後半の展開になります。いうまでもなくスチュアートの観察にはその日ごとの向かいの棟の住人全員の様子も自然と入ってくる。作曲家は曲を御披露目して初めてのレコード発売にこぎつけ、睡眠薬を多量服用し自殺しようとしていたミス・ロンリーハートは中庭に流れる音楽に思いとどまり、新婚夫婦は昼間からブラインドを閉めてベッドの中の様子、ミス・グラマーは寄ってくる男たちを結局全員はねつけ、彫刻家の女性はいつもマイペースという具合。逃走の支度を済ませつつある妻殺しの男にスチュアートは脅迫状を書いてケリーにこっそり届けさせ、リッターが調べてきた男の名前と住所から電話で脅しをかけ、ついにケリーが男の留守中に忍び込んで物証(男の妻の結婚指輪)をつかみますが男が帰ってきてスチュアートは警察に向かいのアパートで暴力沙汰がと通報し、男は逆に空き巣でケリーを突き出しますがケリーは薬指に結婚指輪をはめて後ろ手で双眼鏡で見ているスチュアートに示します。スチュアートはふと男に双眼鏡を移すと、初めて男と目が合ってしまう。双眼鏡越しのカットは『間諜最後の日』では暗殺の目撃シーンでありましたが、本作は身動きできない自分の居場所を知られてしまったことになるのでとびきり怖いカットです。しかも親友の刑事はなかなかつかまらず、ようやく連絡が取れて結婚指輪を押さえた件を伝えるとケリーを釈放させてすぐ向かうと知らされますが、明らかに妻殺しの男の方が先にやってくるのです。

この灰色髪で眼鏡にがっしり体型の妻殺し男を演じるレイモンド・バーが実に良くて、バーに限らずアパートの住人役の俳優たちはレシーバーをつけヒッチコックから演技の指示を受けながらの撮影だったそうで、そんな条件で台詞なしのパントマイム演技だけでキャラクターを表現しなければならず大変だったでしょう。中庭を一望するカットはスチュアートの視点のショットなので被写体移動はしてもカットを割らず上下左右のパンで撮影されているので、舞台劇以上の厳密なタイミングで困難な演技をしているのです。中でもレイモンド・バーはサスペンスの中心人物で、これほど登場シーンが多いのに台詞のない役も珍しいことです。バーの襲撃を緊張の面持ちで待ち受けるスチュアート。なんとか親友刑事のコーリーの到着まで持たせなければならない。足音が近づき、真っ暗にした部屋の中に男が入ってきます。「お前はいったい何者だ?」男は近づいてきて、「金が目当てか?金なんかないぞ」もう最高です。脚本のジョン・マイケル・ヘイズは本作から『泥棒成金』、『ハリーの災難』'56、『知りすぎていた男』'56まで4作連続起用されますが、緊迫のクライマックスで殺人犯の第一声がこれとはあまりに庶民的で感動すら覚えます。レイモンド・バーが本当に妻殺しを脅迫されたとしても口封じの金すらないうらぶれた中年男の風情なのが泣かせます。そしてスチュアートは意外な商売道具(見てのお楽しみ)を駆使して男をひるませてなんとか時間を稼ぎますが、もう駄目か、というぎりぎりに命だけは取り留めます。このクライマックスのほんの数分のシークエンスは刑事とケリー側とのカットバックなど一切使われず、またエピローグになる最後のシークエンスは映画冒頭と対応してアパートの住人たちを映し出した中庭の眺めから室内にレンズが向くとまたしても無言のスチュアート、そして無言のケリーの姿で幕引きとなります。皮肉なオチがついていますがそれも見てのお楽しみとしましょう。さて、これではまるで感想文ではなくあらすじを追ってきただけみたいですが、見所を追うと映画の最初から最後までずらずら列挙するしかないのが本作『裏窓』で、これでも泣く泣く見所をずいぶんはしょったほどです。小学生の時に読書感想文は「感想文はあらすじを書くのとは違う」と教えられましたが、小学生が本当にびっくりするような本を読んだら印象に残ったありのままを書くのは当然で、それはあらすじを書いたのではなく読書そのものが体験になったからこそでしょう。『裏窓』を観るのは映画鑑賞ではなく体験そのものです。ヒッチコックが端役にいたるまで全登場人物を血の通った人間に描いてみせたことなどかつてなく、主要人物に限れば数作あるかもしれませんがここでは中心となる犯罪サスペンスには関わらない端役人物たちでさえも映画の世界の不可欠なキャラクターになっている。『ダイヤルM~』ではあんなに愛嬌など皆無で単に美人なだけのケリーもここでは端役人物と同格だからこそ生気があって、本作がヒッチコック一世一代の名作になるのに華を添えています。ヒッチコックの最高傑作はおそらく本作か『めまい』'58、『北北西に進路を取れ』'59の趣向の異なる3作で迷うところですが、舞台・人物(ごとに付帯する固有の事件)・時間枠(本作は水曜日~土曜日晩の4日間)の限定・統一から来る密度と緊迫感、完成度では『裏窓』に分があるのではないでしょうか。だからこそ事件の構造そのものが複雑で異例の構成を取る『めまい』、逃走型サスペンスの究極的作品『北北西~』が作られたのでしょうから、最高傑作を1作選ぶこと自体あまり意味がないとも言えますが。

●1月15日(月)

『泥棒成金』To Catch a Thief (米パラマウント'55)*106min, Technicolor; 日本公開昭和30年(1955年)10月14日、平成26年(2014年)1月25日/アカデミー賞撮影賞(カラー部門)受賞、美術賞(カラー部門)・衣裳デザイン賞ノミネート

○あらすじ(同上) パリの大警視ルピックが南仏リヴィエラにやってきたのは、戦前 「猫」と異名をとった、稀代の宝石泥棒のジョン・ロビー(ケーリー・グラント)がまたまた活躍をはじめたという情報が入ったからであった。しかし当のロビーは、戦後は堅気になり、リヴィエラに別荘を買いこんで呑気な暮しをしていたので、急に警官に追われる身となり、おどろいてしまった。彼は旧友のベルタニ(チャールズ・ヴァネル)の経営する料理店に相談に行った。ベルタニとロビーは、第二次大戦中、ドイツ軍により爆撃されたフランスの刑務所から脱走した仲間同志であった。ベルタニの指示に従ってロビーは給仕フッサール(ジャン・マルティネリ)の娘ダニエル(ブリジット・オーベエル)の手引きでニースに行き、そこで保険会社の調査員ヒュースン(ジョン・ウィリアムス)に会った。ヒュースンはロビーに宝石気違いの母親スティーヴンス未亡人(ジェシー・ロイス・ランディス)と一緒に来ているアメリカ娘、フランセス(グレイス・ケリー)を紹介した。ロビーは木材商バーンズという仮名を使っていた。彼はフランセスに一目で参ってしまった。ロビーはヒュースンの会社の保険契約の名簿から南仏の金持の名前を調べあげた。「猫」が彼等の持つ宝石に目をつけて行動をはじめれば、その正体をあばくことができると考えたのである。ロビーをドライヴに連れ出した彼女は、自動車の上で彼の正体をあばいた。彼女は彼の本名を知っていたのだ。ある日、フランセスの母親の宝石が盗まれた。彼女のロビーに対する態度は冷たくなった。ロビーはそのうちに犯人とその黒幕を臭ぎつけた。黒幕はロビーを殺そうとして間違って給仕フッサールを殺してしまった。やがてサンフォード家の仮装舞踏会の夜、ロビーは集まる紳士淑女の宝石を狙う「猫」の手下を捕えた。賊の口から真の黒幕の名が叫ばれた。「猫」は捕えられロビーとフランセスは結ばれた。

本作は'53年に一旦引退宣言をして映画出演を断っていたケーリー・グラントを復帰させた作品として知られます。本作でグラントは初老の色男のキャラクターが成功して1966年の本当の引退までキャリアを延ばすことになります。何でもヒッチコックはグラントを「グレース・ケリーとキスできるんだぞ」と口説いたそうで、それでホイホイ復帰してきたグラントもなかなか調子の良いところがあります。ケリーにしても『裏窓』でジェームズ・スチュアート、本作でケーリー・グラントとの共演ですからまるで'40年代初頭のハリウッド黄金時代のようなキャスティングで、戦後も'50年代半ばになるともはや'30年代半ば~'40年代半ばの豪華絢爛なハリウッド映画の時代は過ぎ去っていましたが、1928年生まれの戦後新人女優でもケリーは例外的にハリウッド黄金時代の雰囲気を漂わせたスター女優でした。『ダイヤルM~』のように戦後的にシャープな映画ではケリーの起用はただのお飾りでしが、『裏窓』『泥棒成金』は最初からケリー向けの企画と脚色がされたのでグレース・ケリーに魅力を感じないような観客でも違和感なく観ていられる映画になっています。フランスの避暑地が舞台の本作はアメリカの石油成金富豪の未亡人(ジェシー・ロイス・ランディス)とその娘役のグレース・ケリーが登場するのが映画開始30分後で、元レジスタンスの英雄かつ引退した大泥棒のグラントが往年のグラントの手口を真似た連続宝石泥棒事件の真犯人を突き止めんと動き出すまでが長いので、先に出てきたフランス人娘のブリジット・オーベールの方がヒロインかと思ってしまいますが、立ち上がりがやや遅いのも観光ロマンス映画的側面を持つ本作にはやや緩いこのテンポも合っていて、本作はプロットを緊密にすれば内容的には80分を切る小品で済んでしまう程度の作品でしかありません。それを遊びやロマンスで水増しして1時間50分弱の長さまで引き伸ばしていますが、それは見方が逆で遊びやロマンスの方が映画の眼目で、怪盗サスペンス映画のプロットはそれらを盛りこむための口実に過ぎないとも言えます。

本作はほぼ30年前にリヴァイヴァル公開された時にニュー・プリント上映を有楽町のロードショー館で観た時以来に今回観直したのですが(それ以前はテレビ放映の吹き替え版を観た覚えがあります)、映画館ではデートで観たので言われるほど面白くないね、というような感想を観た後で交わしたような記憶があります。今回DVDで観て映画館で観た時よりずっと面白く観られたのは、あまり期待しないで気軽に観る方がいい映画だとわかっていたからかもしれません。ヒッチコックの映画には傑作なんだぞと構えて観て堪能できる作品もあれば本作のように呑気に観るのが楽しい作品もあり、どんどこ上がる花火を一流ホテルの最上級の部屋から見ながらグラントとケリーがキスする長い長いシーン、花火が次々上がり派手に炸裂するたびキスが熱烈になっていくのをカットバックで見せるモンタージュなどヒッチコック全作品についてのためになる大冊対談『ヒッチコックに進路を取れ』(山田宏一・和田誠、草思社2009年刊)では絶讃されていますがヒッチコックの大ファンを自称する人たちの絶讃するような箇所はけっこう気恥ずかしい典型のようなシークエンスで、『泥棒成金』はそういう遊びに満ちている映画ですから映画に強いエモーションやインパクトをもとめがちな青少年には物足りない作品でもあるでしょう。本作などはシーンが変わるごとに衣装が変わるグレース・ケリーのファッション映画でもありますし、無駄なシーンがなくすべてのシーンが伏線でもあればサスペンスに奉仕する役割を果たしているような緊密な作りでもない、テレビ放映版にする場合は時間枠に応じてまるごと削っても差し支えないようなシークエンスが大量に入っていますがそれがユーモアやロマンスなので悠然と映画全体のムードを楽しむための映画です。『見知らぬ乗客』『ダイヤルMを廻せ!』『裏窓』など密度と緊迫感、完成度の高さを達成してもいなければ最初からそういう狙いの映画ではないでしょう。グレース・ケリーよりもフランス娘のブリジット・オーベールの方が断然人間性が豊かで魅力的に見えるのもミソで、それを言えば本作最高に魅力的な女性キャラクターは率直で経験と寛容さに富み人生とユーモアを解しきったケリーの母親役スティーヴンス未亡人役のジェシー・ロイス・ランディスでしょう。『裏窓』では看護士役のセルマ・リッターに当たるおばさんです。ケリーというのは映画の中でこそのヒロインで、現実的にはどういう女性こそ人間として魅力があるかをヒッチコックはちゃんと押さえている。主演の男性俳優を若い世代に交代させるのではなく、スチュアート、グラントといった初老に足をかけた中年のスター俳優で押し通しているのも半分は中年男でも若い女にもてる夢を映画に持たせるためですが、ヒッチコック自身魅力的な男は中年以上の年輩であってこそという思いがあったのでしょうし、青年が主役の映画は他の映画監督に任せておけばいいという余裕を感じます。ヒッチコックが青年俳優を主演男性俳優にするとどうなるかというと『サイコ』'60のアンソニー・パーキンズになるのですから、グレース・ケリーがヒロインの映画には戦後派の陰気な若い男性俳優など使う気などさらさらなかっただろうことがよくわかります。本作のエンディング、事件も一件落着しグラント邸に到着したケリーが「素敵。うちのママも気にいるわ」しまったという顔のグラント、エンドマーク、つまりこれが原題『To Catch a Thief(泥棒をつかまえろ)』のわけだったというオチです。サスペンス映画だと思って観たら恋愛コメディ映画だった、なるほど『裏窓』がスチュアート主演で『泥棒成金』がグラント主演ではならなかったのもそれで納得がいき、引退宣言していたグラントを復帰させてしまったヒッチコックの手口でもあったのです。