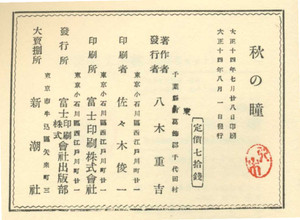

現代詩の起源(18); 八木重吉詩集『秋の瞳』大正14年刊(v)山村暮鳥詩集『雲』との関連(2)

(大正13年=1924年5月26日、長女桃子満1歳の誕生日に。重吉26歳、妻とみ子19歳)

大正14年(1925年)8月1日・新潮社刊

宮澤賢治(1896-1933)の生前刊行詩集は『春と修羅』'24(大正13年)しかありませんが歿後発見された詩集は大冊の『春と修羅』の続編まで含んで生前発表作品の8倍あまりの詩集未収録・未発表詩編が残されていたように、昭和36年(1961年)刊の初の『山村暮鳥全集』は既刊10冊以外にもあまりに膨大な詩集未収録・未発表詩編があったため詩集2冊分程度を選出増補するにとどまりました。ようやく暮鳥の完全な全集が刊行されたのは平成元年(1988年)で、暮鳥の全詩編は昭和36年版全集のほぼ倍に上がることが明らかになりました。第1詩集以降発表誌の機会を多く持った暮鳥、宮澤に較べて、八木は『秋の瞳』刊行後2年で夭逝してしまったため病床で編纂を済ませていた歿後刊行の第2詩集『貧しき信徒』'28(昭和3年)まで僅かな発表詩編しかなく、没後55年目の昭和57年('82年)になってようやく全集に翻刻された未発表小詩集が60冊で約2,800編、そのうち『秋の瞳』と『貧しき信徒』に選出されたのが約220編という恐ろしい事情が公開されたのです。全集によると八木重吉の大正13年1月付けのノートには32人の明治大正詩人のリストと約80冊の詩集リストが記載されており、現在では忘れられた詩人も多く、また学生時代に未亡人に面会に行くほど傾倒した北村透谷はとうに読みこんでいたからか記載がなく、村山塊多、大手拓次、三富朽葉ら重要な詩人もこの時点では詩集が未刊だったため抜けていますが、ほぼ満遍なく大正13年時点に明治大正の主要詩人と見なされていた詩人を網羅しています。萩原朔太郎の『月に吠える』『青猫』、室生犀星の『愛の詩集』『星より来れる者』、佐藤春夫『殉情詩集』『我が一九二二年』と並んで金子光晴の『こがね虫』'23(大正12年7月刊)まで拾い上げていますが宮澤賢治の『春と修羅』は大正13年4月刊なのでこのリストには間に合わなかったようです。

リストはこれまで読んだ詩集とこれから読みたい詩集が混在しているようですが、日夏耿之介の『転身の頌』『古風な月』にカッコして付記して(全集申込みたり)とあるのは、日夏は英文学者の大学教授でイギリスのロマン派詩の専門家であり、特に中学校の英語教師だった八木がもっとも傾倒していたキーツ研究の第一人者だったので日夏の既刊の英文学研究書を全部注文したということのようです。リストは年代順でも五十音順でもなく真っ先に「山村暮鳥『三人の處女』『聖三稜玻璃』『小さな穀倉より』『穀粒』」が上がり、『小さな穀倉より』は大正6年(1917年)刊の暮鳥生前唯一の随筆集です。暮鳥は大正7年から結核が悪化して大正8年6月には伝道師を休職させられ、大正9年6月には回復の見込みなしと棒給も止まってしまいます。大正12年はほとんど病床で過ごし、八木がリストを書いた大正13年1月にはかろうじて聖書協会から子供向け聖書物語の委託がありましたが病状は悪化するばかりで、7月には『雲』の印刷が始まりましたが刊行を見ず大正13年12月8日に逝去しました。八木重吉が大正10年から書きためていた小詩集40冊から第1詩集『秋の瞳』の編纂に着手したのが大正13年秋で、暮鳥の逝去と『雲』の刊行を挟んで編纂が完了したのは大正14年春ですから、『秋の瞳』収録詩編創作中から八木がもっとも注目していた詩人は山村暮鳥だったといってもよさそうです。

リストは暮鳥の4冊に続いて室生犀星が7冊、国木田独歩全詩集、大藤治郎1冊、佐藤清2冊、石川啄木を『啄木全集』(或は)『啄木遺稿』、薄田泣菫全詩集、上田敏全詩集、金子光晴『こがね虫』、深尾須磨子1冊、沢ゆき子1冊、前田春声1冊、野口米次郎5冊、佐藤春夫2冊、堀口大學3冊、萩原朔太郎2冊、生田春月4冊、多田不二1冊、藤森秀夫2冊、霜田史光1冊、西條八十1冊、佐藤惣之助8冊、日夏耿之介2冊、富田碎花1冊、柳沢健1冊、白鳥省吾5冊、福士幸次郎3冊、加藤介春2冊、川路柳虹全詩集(収録詩集6冊)、三木露風5冊、北原白秋全詩集第1巻、渡辺渡1冊と、名前の上がったほとんどの詩人の既刊詩集を記しています。この並びは流派ごとというか、連想順(犀星は暮鳥の『聖三稜玻璃』刊行者でもあり、初期の作品は無教会派クリスチャン臭の強い作風でした)らしきもので最後の柳虹、露風、白秋あたりは大御所の付け足しという感じですが、明治詩人でも島崎藤村は当然、河井醉茗ら文庫派は失念し、泣菫が上がって蒲原有明、岩野泡鳴が落ちているのはいかにも八木の好みという感じがします。全詩集を上げている詩人は啄木も含めてもともと全詩集1冊しかないか(独歩、敏、啄木)、個別の詩集が入手しづらく全詩集で読む方が早いか(啄木、柳虹、白秋)ですが、これだけ詩人と詩集を上げて筆頭が暮鳥であり、唯一エッセイ集まで上げているのはやはり格別の関心があったからでしょう。もちろん『雲』も刊行すぐに購入して読んでいたと親近者の証言があります。八木はキーツを中心にイギリスのロマン派詩の熱心な学習ノートを記しており、全集にはキーツ(8編)とブレイク(5編)、ポー(3編)の訳詩がノートと別に浄書稿があったことから収録されていますが、まとまった文学論はまったく残さなかった詩人で、全集にもエッセイは八木のキーツ研究の遺稿ノートから戦前に英文学者・詩人の安藤一郎が抜粋発表した断章(原本はその後失われました)、未発表の1ページ程度のブレイクとポーに言及した断片、佐藤惣之助の同人誌「詩之家」に寄せた無題の近況、中学校の機関誌に寄稿した読書の薦めの「聖書」の4編しか載っておらず、実際これしかないそうです。

また全集には結婚前に後の夫人に宛てた書簡64通、大正14年1月から結核が重篤になり療養生活になる直前の大正15年6月までに友人知人に宛てた書簡22通が収録されていますが、やはり文学書簡らしい内容の手紙はありません。ラヴレターはともかく友人知人にも丁寧でかなりの長文の手紙を書きながら『秋の瞳』刊行の報告、著書の交換をした詩歌関係の知人への礼状などで、これほど多作な詩人ながら文学論を書く意欲を持たなかった詩人も珍しいでしょう。暮鳥にも文学論を含んだエッセイ集が生前1冊、歿後に知友が編んだ1冊があり、その2冊に未収録のエッセイも刊行分の倍はあり、また童話や戯曲も多く、長編小説も4冊書いています。暮鳥の名誉のために完全な全集からも割愛されていますが、『聖三稜玻璃』の悪評とともに暮鳥が多くの詩人たちから批判の的となった誤訳だらけのボードレール訳詩集(暮鳥は蒲原有明、三富朽葉、大手拓次のように語学には堪能ではありませんでした)、ドストエフスキー書簡集、ドストエフスキー評伝の訳著もありました。宮澤賢治や尾形亀之助、中原中也にすら数は少ないながら核心を突いた文学論や文化論的エッセイがあります。ところが八木重吉には聖書の薦め1編だけが唯一のエッセイなのです。暮鳥の『雲』は詩集中盤からキリスト教信仰への懐疑が色濃くなります。八木重吉は『雲』をいったいどのように読んだのでしょうか。

*

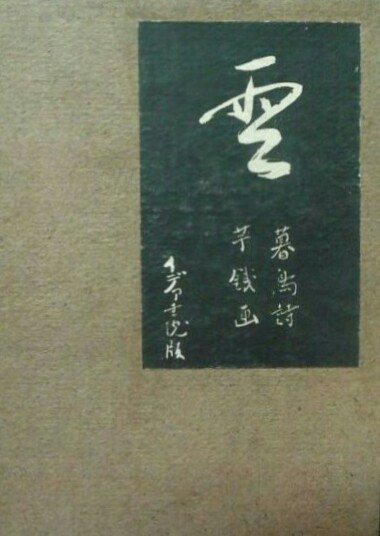

山村暮鳥詩集『雲』

大正14年(1925年)1月25日・イデア書房刊

病牀の詩

朝である

一つ一つの水玉が

葉末葉末にひかつてゐる

こころをこめて

ああ、勿体なし

そのひとつびとつよ

おなじく

よくよくみると

その瞳(め)の中には

黄金(きん)の小さな阿弥陀様が

ちらちらうつつてゐるやうだ

玲子よ

千草よ

とうちやんと呼んでくれるか

自分は恥ぢる

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

けさもまた粥をいただき

朝顔の花をながめる

妻よ

生きながらへねばならぬことを

自分ははつきりとおもふ

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

森閑として

こぼれる松の葉

くもの巣にひつかかつた

その一つ二つよ

おなじく

ああ、もつたいなし

かうして生きてゐることの

松風よ

まひるの月よ

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

蟋蟀(きりぎりす)よ

おまへまで

ねむらないで

この夜ふけを

わたしのために啼いてゐてくれるのか

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

かうして

寝ながらにして

月をみるとは

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

妻よ

びんばふだからこそ

こんないい月もみられる

月

ほつかりと

月がでた

丘の上をのつそりのつそり

だれだらう、あるいてゐるぞ

おなじく

脚(あし)もとも

あたまのうへも

遠い

遠い

月の夜ふけな

おなじく

一ところ明るいのは

ぼたんであらう

さうだ

ぼたんだ

星の月夜の

夜ふけだつたな

おなじく

靄深いから

とほいやうな

ちかいやうな

月明りだ

なんの木の花だらう

おなじく

竹林の

ふかい夜霧だ

遠い野茨のにほひもする

どこかに

あるからだらう

月がよ

おなじく

月の光にほけたのか

蝉が一つ

まあ、まあ

この松の梢は

花盛りのやうだ

おなじく

こしまき一つで

だきかかへられて

ごろんと

大(でつ)かい西瓜はうれしかろ

その手もとが

ことさらに

月で明るいやう

おなじく

月の夜をしよんぼりと

影のはうが

どうみても

ほんものである

おなじく

漁師三人

三体仏

海にむかつてたつてゐる

なにか

はなしてゐるやうだが

あんまりほのかな月なので

ききとれない

おなじく

くれがたの庭掃除

それがすむのをまつてゐたのか

すぐうしろに

月は音もなく

のつそりとでてゐた

西瓜の詩

農家のまひるは

ひつそりと

西瓜のるすばんだ

大(でつ)かい奴がごろんと一つ

座敷のまんなかにころがつてゐる

おい、泥棒がへえるぞ

わたしが西瓜だつたら

どうして噴出さずにゐられたらう

おなじく

座敷のまんなかに

西瓜が一つ

畑のつもりで

ころがつてる

びんばふだと云ふか

おなじく

かうして一しよに

裸体(まるはだか)でごろごろ

ねころがつたりしてゐると

おまへもまた

家族のひとりだ

西瓜よ

なんとか言つたらよかんべ

おなじく

どうも不思議で

たまらない

叩かれると

西瓜め

ぽこぽこといふ

おなじく

みんな

あつまれ

あつまれ

西瓜をまんなかにして

そのまはりに

さあ、合掌しろ

おなじく

みんな

あつまれ

あつまれ

そしてぐるりと

輪を描かけ

いま

真二つになる西瓜だ

飴売爺

あめうり爺さん

ちんから

ちんから

草鞋脚絆で

何といふせはしさうな

おなじく

朝はやくから

ちんから

ちんから

あめうり爺さん

まさか飴を売るのに

生まれてきたのでもあるまいが

なぜか、さうばかり

おもはれてならない

おなじく

あめうり爺さん

あんたはわたしが

七つ八つのそのころも

やつぱり

さうしたとしよりで

鉦(かね)を叩いて

飴を売つてた

おなじく

じいつと鉦を聴きながら

あめうり爺さんの

背中にとまつて

ああ、一塊(ひとかたまり)の蠅は

どこまでついてゆくんだらう

二たび病牀にて

わたしが病んで

ねてゐると

木の葉がひらり

一まい舞ひこんできた

しばらくみなかつた

森の

椎の葉だつた

おなじく

わたしが病んで

ねてゐると

蜻蛉(とんぼ)がきてはのぞいてみた

のぞいてみた

朝に夕に

ときどきは昼日中も

きてはのぞいてみていつた

おなじく

蠅もたくさん

いつものやうにゐるにはゐたが

かうしてやんでねてゐると

一ぴき

一ぴき

馴染のふかい友達である

椎の葉

自分は森に

この一枚の木の葉を

ひろひにきたのではなかつた

おう、椎の葉である

ある時

どこだらう

蟇(ひき)ででもあるかな

そら、ぐうぐう

ぐうぐう

ぐうぐう

ほんとにどこだらう

いくら春さきだつて

こんなまつくらな晩ではないか

遠く近く

なあ、なあ、土の声だのに

ほそぼそと

ほそぼそと

松の梢にかかるもの

煮炊にたきのけむりよ

あさゆふの

かすみである

こんな老木になつても

こんな老木になつても

春だけはわすれないんだ

御覧よ

まあ、紅梅だよ

梅

ほのかな

深い宵闇である

どこかに

どこかに

梅の木がある

どうだい

星がこぼれるやうだ

白梅だらうの

どこに

さいてゐるんだらう

おなじく

おい、そつと

そつと

しづかに

梅の匂ひだ

おなじく

大竹藪の真昼は

ひつそりとしてゐる

この梅の

小枝を一つ

もらつてゆきますよ

山逕にて

善い季節になつたので

棘(ばら)などまでがもう

みち一ぱいに匍ひだしてゐた

けふ、山みちで

自分はそのばらに

からみつかれて

脛をしたたかひつかかれた

ある時

まあ、まあ

どこまで深い靄だらう

そこにもここにも

木が人のやうにたつてゐる

あたまのてつぺんでは

艪の音がしてゐる

ぎいい、ぎいい

さうかとおもつてきいてゐると

雲雀(ひばり)が一つさへづつてゐる

これでいいのか

春だとはいへ

ああ、すこし幸福すぎて

寂しいやうな気がする

ある時

麦の畝々までが

もくもく

もくもく

匍ひだしさうにみえる

さあ

どうしよう

ある時

うす濁つたけむりではあるが

一すぢほそぼそとあがつてゐる

たかくたかく

とほくの

とほくの

山かげから

青天(あをぞら)をめがけて

けむりにも心があるのか

けふは、まあ

なんといふ静穏(おだやか)な日だらう

桜

さくらだといふ

春だといふ

一寸、お待ち

どこかに

泣いてる人もあらうに

おなじく

馬鹿にならねば

ほんとに春にはあへないさうだ

笛よ、太鼓よ

さくらをよそに

だれだらう

月なんか見てゐる

お爺さん

満開の桃の小枝を

とろりとした目で眺めながら

うれしさうにもつてとほつた

あのお爺さん

にこにこするたんびに

花のはうでもうれしいのか

ひらひらとその花弁(はなびら)をちらした

あのお爺さん

どこかでみたやうな

ある時

あらしだ

あらしだ

花よ、みんな蝶々にでもなつて

舞ひたつてしまはないか

ある時

自分はきいた

朝霧の中で

森のからすの

たがひのすがたがみつからないで

よびかはしてゐたのを

ある時

朝靄の中で

ゆきあつたのは

しつとりぬれた野菜車さ

大きな背なかの

めざめたばかりの

あかんぼさ

けふは、なんだか

いいことのありさうな気がする

ある時

松ばやしのうへは

とつても深い青空で

一ところ

大きな牡丹の花のやうなところがある

こどもらの声がきこえる

あのなかに

うちのこどももゐるんだな

朝

なんといふ麗かな朝だらうよ

娘達の一塊(かたまり)がみちばたで

たちばなししてゐる

うれしさうにわらつてゐる

そこだけが

馬鹿に明るい

だれもかれもそこをとほるのが

まぶしさうにみえる

(詩集『雲』続く)

(引用詩のかな遣いは原文に従い、用字は当用漢字に改め、明らかな誤植は訂正しました。)

大正14年(1925年)8月1日・新潮社刊

宮澤賢治(1896-1933)の生前刊行詩集は『春と修羅』'24(大正13年)しかありませんが歿後発見された詩集は大冊の『春と修羅』の続編まで含んで生前発表作品の8倍あまりの詩集未収録・未発表詩編が残されていたように、昭和36年(1961年)刊の初の『山村暮鳥全集』は既刊10冊以外にもあまりに膨大な詩集未収録・未発表詩編があったため詩集2冊分程度を選出増補するにとどまりました。ようやく暮鳥の完全な全集が刊行されたのは平成元年(1988年)で、暮鳥の全詩編は昭和36年版全集のほぼ倍に上がることが明らかになりました。第1詩集以降発表誌の機会を多く持った暮鳥、宮澤に較べて、八木は『秋の瞳』刊行後2年で夭逝してしまったため病床で編纂を済ませていた歿後刊行の第2詩集『貧しき信徒』'28(昭和3年)まで僅かな発表詩編しかなく、没後55年目の昭和57年('82年)になってようやく全集に翻刻された未発表小詩集が60冊で約2,800編、そのうち『秋の瞳』と『貧しき信徒』に選出されたのが約220編という恐ろしい事情が公開されたのです。全集によると八木重吉の大正13年1月付けのノートには32人の明治大正詩人のリストと約80冊の詩集リストが記載されており、現在では忘れられた詩人も多く、また学生時代に未亡人に面会に行くほど傾倒した北村透谷はとうに読みこんでいたからか記載がなく、村山塊多、大手拓次、三富朽葉ら重要な詩人もこの時点では詩集が未刊だったため抜けていますが、ほぼ満遍なく大正13年時点に明治大正の主要詩人と見なされていた詩人を網羅しています。萩原朔太郎の『月に吠える』『青猫』、室生犀星の『愛の詩集』『星より来れる者』、佐藤春夫『殉情詩集』『我が一九二二年』と並んで金子光晴の『こがね虫』'23(大正12年7月刊)まで拾い上げていますが宮澤賢治の『春と修羅』は大正13年4月刊なのでこのリストには間に合わなかったようです。

リストはこれまで読んだ詩集とこれから読みたい詩集が混在しているようですが、日夏耿之介の『転身の頌』『古風な月』にカッコして付記して(全集申込みたり)とあるのは、日夏は英文学者の大学教授でイギリスのロマン派詩の専門家であり、特に中学校の英語教師だった八木がもっとも傾倒していたキーツ研究の第一人者だったので日夏の既刊の英文学研究書を全部注文したということのようです。リストは年代順でも五十音順でもなく真っ先に「山村暮鳥『三人の處女』『聖三稜玻璃』『小さな穀倉より』『穀粒』」が上がり、『小さな穀倉より』は大正6年(1917年)刊の暮鳥生前唯一の随筆集です。暮鳥は大正7年から結核が悪化して大正8年6月には伝道師を休職させられ、大正9年6月には回復の見込みなしと棒給も止まってしまいます。大正12年はほとんど病床で過ごし、八木がリストを書いた大正13年1月にはかろうじて聖書協会から子供向け聖書物語の委託がありましたが病状は悪化するばかりで、7月には『雲』の印刷が始まりましたが刊行を見ず大正13年12月8日に逝去しました。八木重吉が大正10年から書きためていた小詩集40冊から第1詩集『秋の瞳』の編纂に着手したのが大正13年秋で、暮鳥の逝去と『雲』の刊行を挟んで編纂が完了したのは大正14年春ですから、『秋の瞳』収録詩編創作中から八木がもっとも注目していた詩人は山村暮鳥だったといってもよさそうです。

リストは暮鳥の4冊に続いて室生犀星が7冊、国木田独歩全詩集、大藤治郎1冊、佐藤清2冊、石川啄木を『啄木全集』(或は)『啄木遺稿』、薄田泣菫全詩集、上田敏全詩集、金子光晴『こがね虫』、深尾須磨子1冊、沢ゆき子1冊、前田春声1冊、野口米次郎5冊、佐藤春夫2冊、堀口大學3冊、萩原朔太郎2冊、生田春月4冊、多田不二1冊、藤森秀夫2冊、霜田史光1冊、西條八十1冊、佐藤惣之助8冊、日夏耿之介2冊、富田碎花1冊、柳沢健1冊、白鳥省吾5冊、福士幸次郎3冊、加藤介春2冊、川路柳虹全詩集(収録詩集6冊)、三木露風5冊、北原白秋全詩集第1巻、渡辺渡1冊と、名前の上がったほとんどの詩人の既刊詩集を記しています。この並びは流派ごとというか、連想順(犀星は暮鳥の『聖三稜玻璃』刊行者でもあり、初期の作品は無教会派クリスチャン臭の強い作風でした)らしきもので最後の柳虹、露風、白秋あたりは大御所の付け足しという感じですが、明治詩人でも島崎藤村は当然、河井醉茗ら文庫派は失念し、泣菫が上がって蒲原有明、岩野泡鳴が落ちているのはいかにも八木の好みという感じがします。全詩集を上げている詩人は啄木も含めてもともと全詩集1冊しかないか(独歩、敏、啄木)、個別の詩集が入手しづらく全詩集で読む方が早いか(啄木、柳虹、白秋)ですが、これだけ詩人と詩集を上げて筆頭が暮鳥であり、唯一エッセイ集まで上げているのはやはり格別の関心があったからでしょう。もちろん『雲』も刊行すぐに購入して読んでいたと親近者の証言があります。八木はキーツを中心にイギリスのロマン派詩の熱心な学習ノートを記しており、全集にはキーツ(8編)とブレイク(5編)、ポー(3編)の訳詩がノートと別に浄書稿があったことから収録されていますが、まとまった文学論はまったく残さなかった詩人で、全集にもエッセイは八木のキーツ研究の遺稿ノートから戦前に英文学者・詩人の安藤一郎が抜粋発表した断章(原本はその後失われました)、未発表の1ページ程度のブレイクとポーに言及した断片、佐藤惣之助の同人誌「詩之家」に寄せた無題の近況、中学校の機関誌に寄稿した読書の薦めの「聖書」の4編しか載っておらず、実際これしかないそうです。

また全集には結婚前に後の夫人に宛てた書簡64通、大正14年1月から結核が重篤になり療養生活になる直前の大正15年6月までに友人知人に宛てた書簡22通が収録されていますが、やはり文学書簡らしい内容の手紙はありません。ラヴレターはともかく友人知人にも丁寧でかなりの長文の手紙を書きながら『秋の瞳』刊行の報告、著書の交換をした詩歌関係の知人への礼状などで、これほど多作な詩人ながら文学論を書く意欲を持たなかった詩人も珍しいでしょう。暮鳥にも文学論を含んだエッセイ集が生前1冊、歿後に知友が編んだ1冊があり、その2冊に未収録のエッセイも刊行分の倍はあり、また童話や戯曲も多く、長編小説も4冊書いています。暮鳥の名誉のために完全な全集からも割愛されていますが、『聖三稜玻璃』の悪評とともに暮鳥が多くの詩人たちから批判の的となった誤訳だらけのボードレール訳詩集(暮鳥は蒲原有明、三富朽葉、大手拓次のように語学には堪能ではありませんでした)、ドストエフスキー書簡集、ドストエフスキー評伝の訳著もありました。宮澤賢治や尾形亀之助、中原中也にすら数は少ないながら核心を突いた文学論や文化論的エッセイがあります。ところが八木重吉には聖書の薦め1編だけが唯一のエッセイなのです。暮鳥の『雲』は詩集中盤からキリスト教信仰への懐疑が色濃くなります。八木重吉は『雲』をいったいどのように読んだのでしょうか。

*

山村暮鳥詩集『雲』

大正14年(1925年)1月25日・イデア書房刊

病牀の詩

朝である

一つ一つの水玉が

葉末葉末にひかつてゐる

こころをこめて

ああ、勿体なし

そのひとつびとつよ

おなじく

よくよくみると

その瞳(め)の中には

黄金(きん)の小さな阿弥陀様が

ちらちらうつつてゐるやうだ

玲子よ

千草よ

とうちやんと呼んでくれるか

自分は恥ぢる

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

けさもまた粥をいただき

朝顔の花をながめる

妻よ

生きながらへねばならぬことを

自分ははつきりとおもふ

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

森閑として

こぼれる松の葉

くもの巣にひつかかつた

その一つ二つよ

おなじく

ああ、もつたいなし

かうして生きてゐることの

松風よ

まひるの月よ

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

蟋蟀(きりぎりす)よ

おまへまで

ねむらないで

この夜ふけを

わたしのために啼いてゐてくれるのか

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

かうして

寝ながらにして

月をみるとは

おなじく

ああ、もつたいなし

もつたいなし

妻よ

びんばふだからこそ

こんないい月もみられる

月

ほつかりと

月がでた

丘の上をのつそりのつそり

だれだらう、あるいてゐるぞ

おなじく

脚(あし)もとも

あたまのうへも

遠い

遠い

月の夜ふけな

おなじく

一ところ明るいのは

ぼたんであらう

さうだ

ぼたんだ

星の月夜の

夜ふけだつたな

おなじく

靄深いから

とほいやうな

ちかいやうな

月明りだ

なんの木の花だらう

おなじく

竹林の

ふかい夜霧だ

遠い野茨のにほひもする

どこかに

あるからだらう

月がよ

おなじく

月の光にほけたのか

蝉が一つ

まあ、まあ

この松の梢は

花盛りのやうだ

おなじく

こしまき一つで

だきかかへられて

ごろんと

大(でつ)かい西瓜はうれしかろ

その手もとが

ことさらに

月で明るいやう

おなじく

月の夜をしよんぼりと

影のはうが

どうみても

ほんものである

おなじく

漁師三人

三体仏

海にむかつてたつてゐる

なにか

はなしてゐるやうだが

あんまりほのかな月なので

ききとれない

おなじく

くれがたの庭掃除

それがすむのをまつてゐたのか

すぐうしろに

月は音もなく

のつそりとでてゐた

西瓜の詩

農家のまひるは

ひつそりと

西瓜のるすばんだ

大(でつ)かい奴がごろんと一つ

座敷のまんなかにころがつてゐる

おい、泥棒がへえるぞ

わたしが西瓜だつたら

どうして噴出さずにゐられたらう

おなじく

座敷のまんなかに

西瓜が一つ

畑のつもりで

ころがつてる

びんばふだと云ふか

おなじく

かうして一しよに

裸体(まるはだか)でごろごろ

ねころがつたりしてゐると

おまへもまた

家族のひとりだ

西瓜よ

なんとか言つたらよかんべ

おなじく

どうも不思議で

たまらない

叩かれると

西瓜め

ぽこぽこといふ

おなじく

みんな

あつまれ

あつまれ

西瓜をまんなかにして

そのまはりに

さあ、合掌しろ

おなじく

みんな

あつまれ

あつまれ

そしてぐるりと

輪を描かけ

いま

真二つになる西瓜だ

飴売爺

あめうり爺さん

ちんから

ちんから

草鞋脚絆で

何といふせはしさうな

おなじく

朝はやくから

ちんから

ちんから

あめうり爺さん

まさか飴を売るのに

生まれてきたのでもあるまいが

なぜか、さうばかり

おもはれてならない

おなじく

あめうり爺さん

あんたはわたしが

七つ八つのそのころも

やつぱり

さうしたとしよりで

鉦(かね)を叩いて

飴を売つてた

おなじく

じいつと鉦を聴きながら

あめうり爺さんの

背中にとまつて

ああ、一塊(ひとかたまり)の蠅は

どこまでついてゆくんだらう

二たび病牀にて

わたしが病んで

ねてゐると

木の葉がひらり

一まい舞ひこんできた

しばらくみなかつた

森の

椎の葉だつた

おなじく

わたしが病んで

ねてゐると

蜻蛉(とんぼ)がきてはのぞいてみた

のぞいてみた

朝に夕に

ときどきは昼日中も

きてはのぞいてみていつた

おなじく

蠅もたくさん

いつものやうにゐるにはゐたが

かうしてやんでねてゐると

一ぴき

一ぴき

馴染のふかい友達である

椎の葉

自分は森に

この一枚の木の葉を

ひろひにきたのではなかつた

おう、椎の葉である

ある時

どこだらう

蟇(ひき)ででもあるかな

そら、ぐうぐう

ぐうぐう

ぐうぐう

ほんとにどこだらう

いくら春さきだつて

こんなまつくらな晩ではないか

遠く近く

なあ、なあ、土の声だのに

ほそぼそと

ほそぼそと

松の梢にかかるもの

煮炊にたきのけむりよ

あさゆふの

かすみである

こんな老木になつても

こんな老木になつても

春だけはわすれないんだ

御覧よ

まあ、紅梅だよ

梅

ほのかな

深い宵闇である

どこかに

どこかに

梅の木がある

どうだい

星がこぼれるやうだ

白梅だらうの

どこに

さいてゐるんだらう

おなじく

おい、そつと

そつと

しづかに

梅の匂ひだ

おなじく

大竹藪の真昼は

ひつそりとしてゐる

この梅の

小枝を一つ

もらつてゆきますよ

山逕にて

善い季節になつたので

棘(ばら)などまでがもう

みち一ぱいに匍ひだしてゐた

けふ、山みちで

自分はそのばらに

からみつかれて

脛をしたたかひつかかれた

ある時

まあ、まあ

どこまで深い靄だらう

そこにもここにも

木が人のやうにたつてゐる

あたまのてつぺんでは

艪の音がしてゐる

ぎいい、ぎいい

さうかとおもつてきいてゐると

雲雀(ひばり)が一つさへづつてゐる

これでいいのか

春だとはいへ

ああ、すこし幸福すぎて

寂しいやうな気がする

ある時

麦の畝々までが

もくもく

もくもく

匍ひだしさうにみえる

さあ

どうしよう

ある時

うす濁つたけむりではあるが

一すぢほそぼそとあがつてゐる

たかくたかく

とほくの

とほくの

山かげから

青天(あをぞら)をめがけて

けむりにも心があるのか

けふは、まあ

なんといふ静穏(おだやか)な日だらう

桜

さくらだといふ

春だといふ

一寸、お待ち

どこかに

泣いてる人もあらうに

おなじく

馬鹿にならねば

ほんとに春にはあへないさうだ

笛よ、太鼓よ

さくらをよそに

だれだらう

月なんか見てゐる

お爺さん

満開の桃の小枝を

とろりとした目で眺めながら

うれしさうにもつてとほつた

あのお爺さん

にこにこするたんびに

花のはうでもうれしいのか

ひらひらとその花弁(はなびら)をちらした

あのお爺さん

どこかでみたやうな

ある時

あらしだ

あらしだ

花よ、みんな蝶々にでもなつて

舞ひたつてしまはないか

ある時

自分はきいた

朝霧の中で

森のからすの

たがひのすがたがみつからないで

よびかはしてゐたのを

ある時

朝靄の中で

ゆきあつたのは

しつとりぬれた野菜車さ

大きな背なかの

めざめたばかりの

あかんぼさ

けふは、なんだか

いいことのありさうな気がする

ある時

松ばやしのうへは

とつても深い青空で

一ところ

大きな牡丹の花のやうなところがある

こどもらの声がきこえる

あのなかに

うちのこどももゐるんだな

朝

なんといふ麗かな朝だらうよ

娘達の一塊(かたまり)がみちばたで

たちばなししてゐる

うれしさうにわらつてゐる

そこだけが

馬鹿に明るい

だれもかれもそこをとほるのが

まぶしさうにみえる

(詩集『雲』続く)

(引用詩のかな遣いは原文に従い、用字は当用漢字に改め、明らかな誤植は訂正しました。)