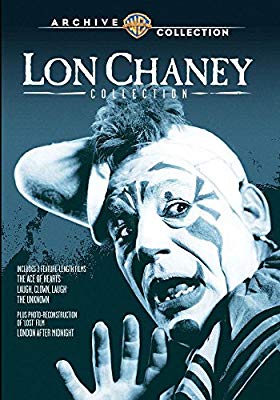

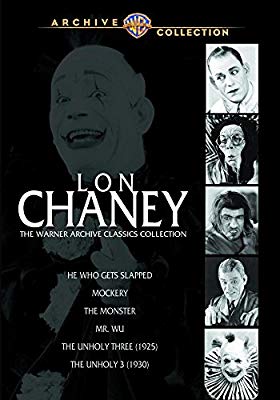

(中国貴族の長老に扮した

ロン・チェイニー)

前回ご紹介した『黒い鳥』'26の後のチェイニー映画は'26年に『

マンダレイの道』『英雄時代』があり、'27年には今回ご紹介する『ミスター・ウー』『知られぬ人』『嘲笑』が続き、次回ご紹介する『真夜中のロンドン』が'27年度公開の全作品になります。『真夜中のロンドン』はフィルムの全長版が残っておらず、重要性を鑑みてシナリオとスチール写真、フィルム断片からスライドショー形式の復刻がされましたので(全長版65分に対しスライドショー版45分の復刻)、一応'27年のチェイニー映画4作は現在でもすべて観られることになります。4作すべてMGM作品で、『知られぬ人』『真夜中のロンドン』の2作がMGMのプロデューサー主任のアーヴィング・サルバーグの指名による

トッド・ブラウニング監督作になり、MGM社内のサルバーグの指揮権の強さ、チェイニー映画でのブラウニングの監督手腕が高く買われていたことを示します。ブラウニング監督作の怪奇犯罪映画はサルバーグ自身がプロデュースを手がけたのに対し、チェイニーが中国人を演じる『ミスター・ウー』は短編時代からのヴェテラン監督ウィリアム・ナイに製作を兼任させ、

デンマーク映画界から招かれた鬼才

ベンジャミン・クリステンセン監督による革命前夜のロシアもの『嘲笑』ではドイツ映画界出身の国際プロデューサー、エーリッヒ・ポマーにプロデュースさせる具合に、野心的な企画は外部監督・プロデューサーに振り、自身のプロデュースではブラウニングにえぐい怪奇犯罪映画を作らせるサルバーグのチェイニー映画戦略はチェイニーの芸風の多彩さや芸術的側面も知らしめることになり、ユニヴァーサルで『

ノートルダムの傴僂男』の仕掛け人になった時ほどMGMでは超大作をくり返さなかった代わりにもっと堅実な路線で業績の積み重ねを狙ったと言えるでしょう。有能なスタッフ、ブレインに恵まれたおかげでチェイニー映画はますます安定した作品を送り出すことになりますが、'20年~'22年の躍進期から『

ノートルダムの傴僂男』'23、『殴られる彼奴』で頂点に達した時期からすると1作ごとに領域を広げていったスリルからは後退した地点で主演作品が企画されることになったとも言え、MGM専属になってからのチェイニー映画と'20年~'24年のチェイニー映画には質的転換が見られ、どちらを上とするかはにわかには判定できません。それでもチェイニー出演作は長編が30作以上現存しており、その全作が現代でも観られていることではサイレント時代の映画俳優随一です。それをもってしてもチェイニーが

アメリカ映画史の最重要俳優のひとりと思わされ、その真価は現存作品の全貌に渡って検討されるべきものでしょう。

●8月19日(日)

『ミスター・ウー』Mr. Wu (監=ウィリアム・ナイ、Metro-Goldwyn-Mayer'27.Mar.26)*90min(Original length, 90min), B/W, Silent; 日本未公開(配給会社内試写上映) :

https://youtu.be/SQ9gEgVie1Q (size incomplete)

[ 解説 ](

キネマ旬報近着外国映画紹介より)「故郷の土」「

マンダレイの道」等と同じくロン・チャニー氏の主演する映画で、原作をヘンリー・モーリス・ヴァーノン氏とハロルド・オウェン氏との合作舞台劇に仰ぎローナ・ムーン女史が台本を作り、それを「消防隊」と同じくウィリアム・ナイ氏が監督した。チャニー氏の相手役は「ビッグ・バレド」「

大自然を敵として」等出演のルネ・アドレー嬢と「

ボー・ジェスト」出演のラルフ・フォーブス氏とで、そのほかルイズ・ドレッサー嬢、ガートルード・オルムステッド嬢、ホームズ・E・ハーバート氏、アンナ・メイ・ウォン嬢等が出演している。

[ あらすじ ](同上) 10歳の時、中国貴族の生れのウー(

ソニー・ロイ)は英国に白人の風習を学びに送られた。それは彼が成人した後、他日外国からの圧迫を被つた時に対抗して戦うための下準備であった。十五年を淋しく海外に暮した後、彼(ロン・チャニー)は故国へ帰り、父亡き跡を継ぎ妻をめとった。が、その妻も世を去り、今では愛娘ナン・ピン(ルネ・アドレー)との二人暮しであった。ナン・ピンは中国である大事業を計画している英人グレゴリー(ホームズ・E・ハーバート)の息子バジル(ラルフ・フォーブス)とご恋仲となった。バジルにとってはこの恋は単なる慰みであったが、ナン・ピンにとってはそうではなかった。バジルが近日英国に帰らねばならぬとナン・ピンに語った時に、バジルはナン・ピンが既に彼の子を宿しているのを知って慌てた。その後、ナン・ピンはバジル一家の者と会した時に黄色人の子は白人に快く迎えられないということを知った。バジルはやがて己れの誤を知り、ナン・ピンを訪れ結婚を申し出たが、時既に遅くこのことはウーの知る所となり、バジルは捕えられ、ナン・ピンは悪魔に魅かれたるものとして父親に殺された。グレゴリー夫人(ルイズ・ドレッサー)はバジルの失跡を心配しウーに助力を求める。ウーはグレゴリー夫人とバジルの妹

ヒルダ(ガートルード・オルムステッド)とを自宅に招き、若し

ヒルダが己れの云うことを聞いたならば、バジルの命を助けるという。

ヒルダは兄のために犠性となろうとした。その時、グレゴリー夫人は己れのスカーフに、家を出る時中国人の女中が附けて置いてくれた毒薬を発見し、それによってウーを殺してしまう。ウーは死際になおバジルを殺さんとしたが、それもナン・ピンの活躍によって妨げられたのであった。

チェイニーが中国人役を演じた映画はこれまでにも『法の外』'20、『影に怯へて』'22があり、『法の外』では白人ギャング(チェイニー二役)を返り討ちにする滅法強いサンフランシスコ暗黒街のチャイナタウンのボディーガード役、『影に怯へて』では

ニューイングランドの港町に漂着して村に起こった陰湿な脅迫状事件を解決に導き去っていく流れ者の賢者役でした。

トッド・ブラウニング監督作の『法の外』は犯罪メロドラマとして舞台設定だけでも特異性があり注目された作品だったそうで、MGMのプロデュース主任アーヴィング・サルバーグが『三人』'25で再びブラウニングにチェイニー映画を撮らせ、以降チェイニー映画の専属監督としてブラウニングを第一指名するようになったのもブラウニングの扇情的なセンスを『法の外』で見出していたからでしょう。しかし優れた映画だったのは地味で渋い『影に怯へて』の方で、ここでの監督トム・フォアマンと主演のチェイニーが意識していたのは

リチャード・バーセルメスがロンドンの中国人を演じたグリフィスの名作『

散り行く花』'19だったかもしれませんが、白人よりもデリカシーとナイーヴな

人間性に富んだ内省的な中国人を田舎町のミステリー仕立ての映画の主人公にして、白人コミュニ

ティーから疎外されていた中国人こそが事件の全容を洞察する、という物語を見事な映像で説得力と訴求力に溢れた映画に成功させたのは1922年の時点で

アメリカ映画の水準どころかヨーロッパ諸国の芸術映画の名作にも劣るものではなく、29本の監督作を残して'26年に33歳で自殺したという監督フォアマンこそがもっともチェイニー映画の適任監督だったと思われてなりません。ただし商業性ではブラウニングに譲る作風なのは認めざるを得ないので、フォアマンは逝去時にMGMの契約監督だったそうですから、本作『ミスター・ウー』の監督は'14年からの監督キャリアを誇るウィリアム・ナイ(1881-1955)ですが、本作の監督が回ってた可能性だってあります。『三人』以降MGMとプロデュース主任のサルバーグはサルバーグ自身のプロデュースによるブラウニング監督作と他の監督への委託作を交互に製作していたので(だから『三人』以降のチェイニー映画はチェイニーが急逝する'30年までブラウニング監督作がちょうど半分の8作になります)、『ミスター・ウー』を逃してもかつてチェイニー映画の監督経験があるフォアマンの起用は1作くらいあり得たかもしれないと思うと、現在監督作のうち唯一観られる『影に怯へて』が名作だけに'26年の自殺が惜しまれます。もっとも本作『ミスター・ウー』も堂々とした出来の秀作で、リアリズムの点では正確なものかわかりませんが中国貴族の豪邸を再現したセットや衣装、演出は重厚で迫力と不穏な緊迫感があり、ブラウニング監督作にひけをとらないばかりか格調は本作の方が高いくらいです。ドラマや設定自体はいかにも西洋人の考えた中国人像という感じですが(その点でも『影に怯へて』は類型を越えていました)、『ミスター・ウー』はもともと1913年初演のイギリスの舞台劇で、

アメリカでも翌'14年上演されて人気を博した演目で、

英米でロングランになり'19年にはイギリスで初演時の主演俳優マティソン・ラング主演、モーリス・エルヴェイ監督により映画化されているそうです。実質的な演出は

シェークスピア役者が本業のラングが仕切ってヒット作になったそうで、チェイニー映画には珍しいヒット映画のリメイク作ということになります。マティソン・ラング版もフィルムが現存しているそうですがチェイニー主演のリメイク版の本作の方が現在でも観られているのはいたしかたなく、'19年版はたぶん

国立美術館や図書館に所蔵されているのでしょうが上映や貸し出しも商業用プリント化もされていないのではないでしょうか。英語版

ウィキペディアにも原作舞台劇や'19年版への言及はありますが、内容に立ち入ってのチェイニー版との比較はされていません。本作に登場するのは中国人貴族とイギリス人家庭教師、イギリス大使の一家だけですからイギリスとだけ交易していた時代の近代中国が舞台で、ここに描かれているのは1910年代にイギリス人が思い描いていた中国人でしょう。その意味では、すでに中国人移民が市民生活に入りこんでいた20世紀初頭の

アメリカ人社会よりもこの映画は旧弊な発想のドラマで、誤解に満ちたエキゾチシズムと

アナクロニズムによるものですが、あくまで様式化された異国悲劇と見るのが正当な見方でしょう。

映画は余命の短さを悟って中国の未来に思いを馳せる中国貴族の老賢人、ウーを描いて始まります。チェイニーが老人のメイクで演じる老賢人ウーは幼い孫を膝に乗せ「今日お前の将来の花嫁が生まれたよ」と婚約者の誕生を教え、イギリス人家庭教師の紳士に、西洋の文化を学んで中国の文化を守っていきなさい、と孫を託します。15年後、成人した孫のミスター・ウー(チェイニー二役)は婚礼を上げ幸福な結婚生活を送りますが、ウーの妻は初産で娘を生むと産褥で亡くなってしまいます。ウーは悲しみを忘れるために事業に没頭して貴族にして中国有数の富豪になり、娘のナン・ピンへの愛だけを支えにしています。ナン・ピンのメイドで姉妹のように仲のよいルー・ソンを『

バグダッドの盗賊』'25や『

上海特急』'32の中国人ハリウッド女優アンナ・メイ・ウォンが好演しています。本作も

キネマ旬報近着外国映画紹介のあらすじはMGM本社からのプレス・シートから起こしているようで、ミスター・ウーの留学は暗示的な描かれ方ですが留学シーンはなく、大使の息子ベイジルとナン・ピンの恋は最初から真剣な恋愛に描かれ、ナン・ピンの妊娠は字幕なしに切迫した様子で耳打ちする、と暗示的に描かれています。大使夫人やベイジルの妹

ヒルダはナン・ピンやルー・ソン、ミスター・ウーに非常に好意的ですがイギリス大使は中国人を蔑む性格に描かれており、またナン・ピンにはもともと中国貴族の婚約者がいて先方の要望で結婚式が決まり、ナン・ピンはベイジルとの交際を知った父のウーに身の処し方を迫られて自殺する、という描き方になっています。ウーはベイジルと

ヒルダを捕らえて大使夫人に自分は娘をひとり贖った、大使夫人も息子か娘のどちらかを贖え、と迫るのですが、卓上の短剣を見つけた大使夫人は息子なら妹を救うでしょう、と答え、ミスター・ウーがベイジルの処刑の合図の銅鑼を鳴らすためにバチを取って背を向けた隙にウーの背中に短剣を突きます。「

ヒルダは兄のために犠性となろうとした。その時、グレゴリー夫人は己れのスカーフに、家を出る時中国人の女中が附けて置いてくれた毒薬を発見し」はまるごと違うわけです。また

キネマ旬報あらすじの「ウーは死際になおバジルを殺さんとしたが、それもナン・ピンの活躍によって妨げられた」もわけがわかりませんが、死にかけてなお銅鑼を鳴らそうとしたウーの前に亡き娘ナン・ピンの幻影が現れ、ウーは娘の幻影に復讐を思い止まるとともに倒れて息絶える、という結末です。原作ではたぶんもっとミスター・ウーが残忍に描かれていたと想像され、あらすじからの相違点は初期シナリオによるもので、そこでは

キネマ旬報あらすじの通りウーみずから娘を処刑することなっていたのだろうと思います。すると大使夫人がウーに毒を盛るのではなくとっさに刺殺するのも映画化の上の変更点になりますが、これは子供を殺されそうになった親の行為としても激越なので、全体的には国違い・家柄違いの悲劇メロドラマの枠内に収まるとしても、この大使夫人は交易国の財閥総帥を殺害してしまったと思うとそこに「でも悪い中国人だから」という正当化が入ってきてしまうのが割引しなければならないところです。本作はドラマとしては大時代な悲劇で、チェイニーの役柄は家長としての悲劇ですし、当然婚約者のいる国を背負って立つ財閥大貴族の令嬢と外国大使の息子が他愛なく庶民的な自由恋愛に耽ったのが悲劇の根源なのですが、映画観客のほとんどは庶民なのでいたしかたありません。本作はチェイニー演じる老賢人ウーと孫の成人したミスター・ウーの威厳に満ちた演技、父親としての苦悩を堪能する映画で、短い場面ですが産褥で死の床にある妻を「男の子を生めなくてごめんなさい」「この子が男の子も女の子も生んでくれるよ」と赤ん坊を抱きながら優しく見舞うシーンなど、娘の幻影を見ながら絶命するシーンまで切なく印象的な見所も豊富です。本作のチェイニーは悪人ではなく娘の自害をうながすのも大使夫人に息子か娘の死を要求するのもそれが「中国の法」だからなので、ここにイギリス原作の偏見が入ってもいるのですが、

古代ギリシャ・ローマや中世ヨーロッパものでもこういうのはあるでしょう。チェイニー映画でなかったら本作はもっと中国人への偏見が強く出た作品になっていたと思われるのです。

●8月

20日(月)

『知られぬ人』The Unknown (監=

トッド・ブラウニング、Metro-Goldwyn-Mayer'27.Jun.4)*50min(Original length, 50min), B/W, Silent; 日本公開

昭和4年(1929年)3月 :

https://youtu.be/0ZPxz_gwOvk (trailer)

[ 解説 ](

キネマ旬報近着外国映画紹介より)「三人」「法の外」等と同じくロン・チャニー氏が主演し、

トッド・ブラウニング氏が監督した映画である。原作はブラウニング氏が映画様にと書卸したストーリで、それをウォルデマー・ヤング氏が脚色している。主役チェニー氏を助けて「密輸入者の恋」「三人の踊子」等主演のジョーン・クロウフォード嬢と「アニー・ローリー」「君が為め命捧げん」のモーマン・ケリー氏とが主演するほか、ニック・デ・ルイス氏、ジョン・ジョージ氏、フランク・

ラニング氏等も顔を見せている。

[ あらすじ ](同上) 腕の無い男アロンゾ(ロン・チャニー)は自分が働くサーカスの花形

エステリータ(

ジョーン・クロフォード)を秘かに思っていた。彼女はサーカスの団長ザンジ(ニック・デ・ルイス)の娘であるが、しばしば男に挑まれて以来、普通の男に極度の嫌悪を感じ、従って腕のないアロンゾとそれだけ深く信頼していた。マラバール(ノーマン・ケリー)は同じサーカスの一員で、男振りもよく大力な男で、彼も

エステリータを思っているが、女は出来るだけ男を避けていた。が実の所、アロンゾには立派に両腕があるのであった。しかし片手の指が六本もあるのであった。そして彼は多年警察の眼をかすめては悪事を働いていた。たまたまアロンゾが銀行を襲い大金を強奪したのを団長ザンジに疑われ、その手を発見されたので、彼はザンジを絞め殺した。その際チラリと

エステリータに手を見られたがアロンゾとは元より夢にも彼女は気がつかなかった。ザンジの死によりサーカスは人手に渡った。そしてザンジ殺害の犯人は、誰も腕のないアロンゾの仕業とは思わず、この事件は犯人不明のままで終わった。アロンゾは

エステリータと結婚したいが、腕の秘密の露見を恐れて、旧悪を知る外科医を長途わざわざ訪れ、脅して両腕を切断してもらった。で、又

マドリッドへ帰って見ると、

エステリータはマラバールと共に劇場に出演するという。いつか彼女はマラバールとの間に恋が成りたっていたのであった。そして近く二人が結婚するという事を聞かされて、アロンゾは失望落胆、そして堪えられず、マラバールが開幕前舞台上で呼びものの馬と力競べとしている際、曲芸の秘密を知る彼はマラバールを殺そうとしたが、却って

エステリータが危地に立ったので驚いたアロンゾは彼女を救い、自ら馬蹄の下となり横死を遂げた。かくて「知られぬ人」は遂に解決されずに社会から葬り去られたのである。

ブラウニング監督作のチェイニー映画でも今日もっとも人気の高い作品のひとつになっているのが本作『知られぬ人』で、映画史家からは'30年代のユニヴァーサル社のホラー映画シリーズから'60年代のテレビ番組「

トワイライト・ゾーン」や「

ヒッチコック劇場」にいたるショッキング・ホラーの原点に位置する重要作と見なされているそうです。50分というコンパクトな尺で登場人物を最小限に絞り、極端に簡略化したプロットで事件も最小限にとどめて効果を集中させる、という手法が本作をすっきりとした怪奇犯罪サスペンス映画にしており、製作費21万7,000ドルという記録があって

興行収入は公開されていませんし、22万ドル弱は必ずしも低予算ではありませんが、本作の作りは着実な観客を見こめる低予算映画の企画のお手本になるようなアイディアで、監督自身で原案を担当したブラウニングの才気をうかがわせるに足るものです。内容の割に製作費がやや高くついたのは今やドル箱スターのチェイニーと、本作のチェイニーの恋敵役で『オペラの怪人』の伯爵役だったノーマン・ケリーの出演料の分かと思われます。サイレント時代の、まだ22歳の

ジョーン・クロフォードがヒロインなのも嬉しく、いつものチェイニー映画のヒロインはまあ平均的ですがさすがにクロフォードは将来の大成の片鱗程度であれ「今回のヒロインは華があるな」とはっとするくらいの輝きがあります。それも主要人物がほとんどチェイニー、クロフォード、ケリーの3人の映画だからでしょう。ケリーは健康的な好青年で長身の二枚目俳優ならケリーでなくてもいい役ですが、コスチューム・プレイの『オペラの怪人』よりよっぽど好演していて、クロフォードは美人なだけではなくちょっと屈折した性格を上手く演じていてさすがですがまだこの頃は駆け出し時代ですから、キャスティングもチェイニー、ケリー、クロフォードの順になっています。チェイニー以外にもスター俳優ケリーの

知名度が必要だったということでしょう。それにしても両腕のないサーカスのナイフ投げ師(足で投げる)と

はえぐい発想で、しかも実は革のベストで縛って隠していた両腕があって、何で隠しているかというと両手親指が第一関節から二本に分かれていて、ちまちま強盗して稼いでいるが普段は腕がないことにしていれば容疑を逃れられるから、と、ブラウニングという人は何を考えているのでしょうか。一方クロフォード演じる

エステリータ(シナリオではナノンという名前だったらしく、

キネマ旬報あらすじでもナノンでしたが、映画に即して直しました)は少女の頃から男に触られると嫌悪感が走るという女性で、

エステリータはサーカスの怪力芸人マラバール(ノーマン・ケリー)に始終口説かれているのですが、腕のないチェイニーを唯一安心して心を許せる男性、と慕っています。娘の

エステリータがチェイニーになつくのを気に入らない団長ザンジは事あるごとにチェイニーを鞭で打ちますが、ある晩強盗してサーカスに戻ったところをザンジに見つかったチェイニーは、腕を見られたため絞め殺してしまいます。その一瞬を窓から

エステリータに目撃され、顔は見られていませんが二本の親指は見られてしまいます。チェイニーは革のベストの着脱に小人のコージョ(ジョン・ジョージ)をアシスタントにして、忠実なコージョは秘密を誓っているのですが、このままでは危ないとコージョは心配します。幸い「腕のない」チェイニーは殺人を疑われず、団長を失ったサーカスは人手に渡り一座は解散しますが、決心したチェイニーは

エステリータに待っていてくれと言って、かつて関わりのあった外科医に脅迫状を出し、ひそかに両腕を切り落とす手術を受けます。

シナリオでは秘密隠匿のため外科医とコージョを殺すことになっていたそうですが完成映画ではそれはなく、チェイニーは回復を待ってコージョと

マドリッド(本作の舞台はスペインです)に

エステリータへ求婚するために戻りますが、「あなた痩せたわね」とチェイニーを迎えた

エステリータはマラバールと組んで芸に出ていて、マラバールとの婚約を告げます。

エステリータがマラバールに寄り添い、マラバールの手を撫でさするのを見てチェイニーは微笑み、引きつり、絶叫して昏倒し嗚咽します。健康を壊しているんだ、と落ち着いたチェイニーは

エステリータが助手をするマラバールの芸を見せてもらいます。マラバールが左右に1頭ずつ回転ロールの上で全力疾走する馬を両腕のフックで引き留める、というもので、「危険じゃないか?回転ロールが止まったら?」「体が引き裂かれるよ。でも何度もリハーサルして演じているから大丈夫」。そしてマラバールの芸の日、チェイニーは舞台袖で見せてもらうことにし、芸が始まると回転ロールのレバー係に「呼ばれているよ。ここは代わりにやるから」とレバー係を追い出し、倒れかかるふりをして回転ロールのレバーを倒します。ロールの停止した台の上で左右の馬は走れなくなって暴れ出し、マラバールは必死で馬を引き寄せます。馬に鞭を打っていた

エステリータは異変に気づくと馬をなだめようとして馬に跳ね飛ばされ、助けに入ろうとしたチェイニーは馬にあお向けに倒され胸を踏みつけられて即死します。馬は疲れておとなしく立ち尽くし、マラバールと

エステリータは無事を確かめあって抱擁して、映画は終わります。MGM作品、特にブラウニング監督作の例によってチェイニーではなく脇役(準主演)

カップルの抱擁シーンで締めくくりになるのがやれやれといった感じですが、本作のナイフ投げ師アロンゾ役のチェイニーは悪人で殺人者なので、愛する女性のため両腕を切り落とすと言っても犯罪の嫌疑を逃れるためでもありますから、壮絶な覚悟とはいえ悪人の身勝手と言えばそれまでです。この、本当に両腕を切り落としてしまえばいいと気づくシーンはなかなかの演出で、二本指の親指のある腕が犯罪の証拠になってしまう、と小人のコージョに心配されたチェイニーはぎろりとコージョをにらみ、コージョはもちろん秘密は守ります、と慌てますが、チェイニーがいつも通り足で煙草をくわえ、足でマッチを擦って足で煙草をふかす姿にコージョは今は腕を出しているのに、と呆れて笑い出してしまいます。チェイニーは一瞬いかぶりますが、そうかわかった、そうすればいいんだ!と不要な両腕を切り落とすことに思いいたります。本作のチェイニーの足の演技は普通に歩いているシーン以外さすがに本人ではなく、足に見えるグローブをつけた代役がチェイニーの足の芸を演じていると思いますが(足でギターを弾くシーンもあります)、登場人物、プロット、シーンの極端な簡略化という本作の特徴はだいたいおわかりいただけたのではないでしょうか。しかしまあ、両腕のないナイフ投げ芸人、実は腕があって両手親指が二本に分岐した(6本指の)犯罪者、しかもあえて両腕を切り落とす、最後はサーカスの芸馬に踏み殺される、とは

トッド・ブラウニングとは何という悪趣味な想像力の映画監督でしょうか。グリフィス門下生で大成した監督は

ラオール・ウォルシュ、ブラウニング、エーリッヒ・フォン・

シュトロハイムですが、真っ当なキャリアを歩んだのはウォルシュだけでグリフィス本人、ブラウニング、

シュトロハイムの3人までが呪われた映画監督になってしまったのは映画史の奇観で、しかも『怪物団(フリークス)』'32まではブラウニングはこの作風で成功していたのですから

アメリカ大衆映画の奥深さを感じます。いや、それを奥深さと言えればの話ですが。

●8月21日(火)

『嘲笑』Mockery (監=

ベンジャミン・クリステンセン、Metro-Goldwyn-Mayer'27.Aug.15)*70min(Original length, 75min), B/W, Silent; 日本公開(年月日不明)

○あらすじ

ロシア革命初期、内戦ただ中のシベリアで、帝政主義陣営の白衛軍の拠点をノヴォクルスクへの伝令を携えた伯爵夫人タチアナ(バーバラ・

ベッドフォード)は森で迷い、出会った貧しく無知な農夫セルゲイ(

ロン・チェイニー)に道案内を頼む。夫婦のふりをして

赤軍兵士をかすめて進む二人は小屋を見つけて一休みするが、侵入してきた

赤軍兵士はタチアナを偽の農夫と疑い、セルゲイを鞭打ち拷問する。白衛軍の急襲によって助けられた二人はノヴォクルスクの白軍司令部に連行され、伝令を渡したタチアナは伯爵夫人として白軍騎兵隊指揮官ディミトリー大尉(リカルド・コルテス)に手厚い待遇を受ける。タチアナは新興成金ガイダロフ(マック・スウェイン)の館の賓客になり、セルゲイを使用人として雇わせる。しかしセルゲイは使用人仲間のイヴァンの

ブルジョワ・上流階級への革命を吹き込まれ、さらにタチアナとディミトリー大尉が恋に落ちる様子を見て嫉妬に苦悩する。「留守中タチアナを守ってくれ」とセルゲイに頼んで大尉の指揮する白軍が出撃するとガイダロフの館では

赤軍の襲撃に乗じて一斉に使用人たちの反逆が始まる。ガイダロフ夫妻は

赤軍の襲撃で荒れた町に逃走し、取り残されたタチアナはイヴァンら使用人たちに襲われそうになり、セルゲイはイヴァンらを地下室に閉じ込めて、ノヴォルスクでは身分は平等と言っていたタチアナの嘘を責め、大尉にキスしていたように自分にもキスをと迫る。そこに駆けつけたディミトリー大尉の白衛軍は町の赤衛軍を征伐し、荒廃したガイダロフ邸の様子からセルゲイの身分と留守中の行状をタチアナに問う。タチアナは躊躇するが、セルゲイの受けた鞭の跡に気づいてセルゲイの忠誠と

豪農貴族の地位を偽証する。大尉はセルゲイに感謝するが、タチアナのセルゲイへの怒りは解けない。再び大尉の部隊が出征した後、地下室から脱出したイヴァンたちがタチアナを襲う。瀕死の重傷を負いながらイヴァンたちを倒したセルゲイは、「これからはいつも一緒よ」とタチアナに看取られ、駆けつけてきた大尉とタチアナの抱擁しあう姿を見ながら息を引き取る。

英語版

ウィキペディアは散佚作品を含めて判明するチェイニーの全出演作について詳細な個別解説を設けており、現在いかにチェイニー映画への評価と研究調査が進んでいるかを反映していますが、本作については「『嘲笑』は初公開以来さまざまに批評されてきたが評価は定まらず、今なおMGM時代のチェイニー映画('24年~'30年)の中では弱い(weaker)作品の一つと見なされている」とされています。しかしMGM時代のチェイニー映画の半数を占める

トッド・ブラウニング監督作を一種のジャンル映画として別にすれば、本作は『殴られる彼奴(あいつ)』に次いでチェイニー映画の名作の筆頭に上げられるものではないでしょうか。本作が弱いなら英語版

ウィキペディアが重視し詳細解説している『魔人』や『ミスター・ウー』はどうなると文句の一つも言いたくなります。『魔人』『ミスター・ウー』も面白い映画でしたが、『嘲笑』はもっと面白く感動的な作品で、あらすじからもこれが『

ノートルダムの傴僂男』『オペラの怪人』の変奏である「

美女と野獣」の悲

恋物語なのは明白でしょう。ここでは、映画製作時からはつい10年前の革命初期のロシアの伯爵夫人への貧しい農夫の恋、というより卑近で現代的なシチュエーションになっています。プロデュースはドイツの国際プロデューサーで『

カリガリ博士』'19から『ヴァリエテ』'25、『

嘆きの天使』'30にいたるまで、

フリッツ・ラングと

F・W・ムルナウを含めて'

20年代ドイツ映画の国際的ヒット作のほとんどを手がけ、

ヒッチコックのドイツ撮影のデビュー作『快楽の園』'25までプロデュースしている大プロデューサーのエーリッヒ・ポマーで、監督は

デンマーク映画界の鬼才で『魔女』'22を国際的ヒットさせ、

デンマークの巨匠カール・Th・ドライヤーがドイツでポマーのプロデュースで監督した同性愛映画の先駆的名作『ミカエル』'24にドライヤーの指名で主演した

ベンジャミン・クリステンセン(1879-1959)です。クリステンセンの名前は映画史に『魔女』と『ミカエル』で記憶されているのですが、

スウェーデンの巨匠で『殴られる彼奴』の監督ヴィクトル・シェーストロム同様クリステンセンも'24年にハリウッドに招かれ、MGMで'24年~'27年、ワーナーに移籍して'28年~'29年をハリウッドで監督し、映画の

サウンド・トーキー化に伴って帰国しています。これはハリウッドに招かれた多くのヨーロッパの監督、俳優についてもそうなので、サイレント時代には英語が十分話せない監督、俳優でも通訳者がいれば映画が撮れましたが、映画が

サウンド・トーキー化すると十分な英語力のある監督や俳優でないと通用しなくなったので、それは逆にサイレント時代に

ヨーロッパ映画に出張出演していた

アメリカ人俳優にも言えることでした。クリステンセンはMGMでは他には『殴られる彼奴』のヒロイン、

ノーマ・シアラーの出演作品などを撮っており、シェーストロム同様MGMの「ヨーロッパ風芸術映画」路線のため招聘されたと思われます。思われる、と曖昧な言い方になるのは

アメリカ時代のクリステンセンはシェーストロムが映画史に残る名作を何本も監督したほど名高い作品がないので、本作も英語版

ウィキペディアの消極的な評価のようにチェイニー主演映画だから辛うじて今日でもDVD復刻されている程度の扱いでしょう。筆者もクリステンセンは監督作『魔女』と主演作『ミカエル』以外はこの『嘲笑』しか観る機会がなく、実際現在でも上映・映像ソフト化されているのはこの3作しかないと思います。しかも監督作の代表作『魔女』は西欧の魔女伝説の歴史をオムニバス形式で描いた再現ドキュメンタリーの特殊な趣向の異色作でした。本作はクリステンセンの現代ドラマ映画の手腕が観られる唯一の作品という稀少価値もあります。その成果はと言えば、MGMスタッフの優秀な美術や撮

影技術もありますが、重厚で堂々とした秀作として『ミスター・ウー』にひけをとらず、

ヨーロッパ映画的なムードでは巨匠シェーストロムには及ばずとも

人間性への洞察の鋭さ、繊細さはさすがです。チェイニー映画の大半はチェイニーの演技が大味な演出や設定、物語を補っているので、映画監督の手腕がチェイニーの力量と拮抗しているのはトム・フォアマン監督の『影に怯へて』'22、次いでアーヴィング・カミングス監督の『血と肉』'22、デイヴィッド・

ハートフォード監督の『

大北の生』'20といったところで、'23年までのチェイニー映画の代表作の監督ウォーレス・ワースリーも、'25年以降チェイニー映画の監督の地位をワースリーに替わったと言える

トッド・ブラウニングもチェイニーあってこそ、と言えなくもなく、『殴られる彼奴』'24のシェーストロムだけがチェイニー以上の力量で主演俳優チェイニーを生かしきった監督だったでしょう。その点でも、MGMの社内ライター原作・脚本とは言えクリステンセン作品には明確なテーマがあり、チェイニーの代わりの汚れ役主人公として

ウォーレス・ビアリーあたりが出演してもちゃんと監督の演出の貫かれた作品になっただろうと思われるのです。

前作『知られぬ人』も'30年代以降'60年代末までフィルムが行方不明になっていたそうですが、本作も'70年代半ばに発掘されるまで長い間散佚作品とされていたそうで、ただしブラウニング作品ほど再評価されないのは'

20年代(に限りませんが)の

アメリカ映画らしく

ロシア革命、

共産主義への反感を伴った偏見がストーリーの骨子になっているからでしょう。赤衛軍は

アナーキストの暴徒、白衛軍は秩序を守る正義として描かれています。またチェイニー演じる、革命勃発も知らない無知な農夫セルゲイが愛を捧げる伯爵夫人タチアナも結局は美貌を武器にセルゲイを利用するだけのひどい女で、白衛軍の本拠地に到着するとセルゲイを下男部屋に追いやり、自分はさっさと美男子の士官と浮気に励む始末です。「目的地に着いたらずっと友達よ」と言われて、赤衛軍の拷問にも耐えてヒロインを守ってきた純情な主人公が怒り、嫉妬し、下男部屋の仲間から打倒

ブルジョワ・貴族に簡単に洗脳されてしまうのももっともで、白衛軍に自宅の邸宅を拠点に提供する内乱成金の

ブルジョワ商人ガイダロフ夫妻の描き方には、成金

ブルジョワは厭らしいものだというのが一応筋を通しています。このガイダロフ氏を

チャップリン初期短編の常連の嫌なデブ役俳優マック・スウェイン(!)が演じているのも一興で、ふつつかながら

チャップリン短編以外でマック・スウェインの出演する映画は他に観たことがありません。本作では'10年代半ばよりますます太ってひだのような顎になっています。映画観客は太った成金には反感を持ちますが、美男美女(または善男善女)の恋愛をよしとし、また反社会的破壊活動を非とするのも映画観客の心理なので、本作のように

ロシア革命を社会秩序の破壊活動、それを退治する白衛軍を正義と描かれるとリカルド・コルテス演じる白衛軍隊長ディミトリー大尉はヒーロー的存在であり、伯爵夫人タチアナは可憐なヒロインで通ってしまう。ここらへんのハリウッド映画らしい欺瞞性がさすがに

アメリカ人批評家と言えども本作を高くは買えない要因になっていると思われます。しかし本作をチェイニー映画らしい「報わない愛」の映画と見ればこの構図があるからこそ農夫セルゲイの苦悩があるので、セルゲイは一度は屋敷の混乱に乗じて伯爵夫人に愛の報いを暴力的に迫りますが、大尉たちの白衛軍が帰還してタチアナがセルゲイを、かつて拷問に耐えて自分をかばった胸の鞭傷を見てセルゲイを救う証言をすると、伯爵夫人からの軽蔑に耐えて下がります。クライマックスはまた白衛軍が出発した後でセルゲイが閉じ込めていた下男たちがタチアナを襲い、セルゲイが瀕死の重傷を負いながらタチアナを助ける具合に二重になっており、瀕死のセルゲイをタチアナがずっと一緒よ、と慰める。そこに大尉が帰ってきて、少しは遠慮すればいいものを臨終を迎えるセルゲイを忘れて大尉と伯爵夫人は抱擁しあいキスする、と、実はこれはハリウッド映画のお約束を使った非常に残酷な結末です。セルゲイが臨終に目にするのは大尉とタチアナのキス、とはっきり描かれているので、これに監督クリステンセンが皮肉で残酷な悲劇性を意図していないわけはないでしょう。純真な農夫セルゲイの純情は結局最後にも命がけで助けた純愛の相手である伯爵夫人に踏みにじられるので、本作がハリウッド映画の性格として反共的・美男美女のメロドラマ的約束を踏まえた作品であるとしてもテーマの徹底した一貫性があり、チェイニー映画の無償の愛のテーマによく即しているばかりか、もしチェイニー以外の中年男性俳優、

ウォーレス・ビアリーがぴったりですが

ウォルター・ヒューストンやライオネル・バリモアあたりでもこの映画はぶれなかったと思われます。本作を北欧映画界の鬼才監督クリステンセンの面目がうかがわれる秀作と目せるのは、そうした厳しい演出手腕ゆえです。