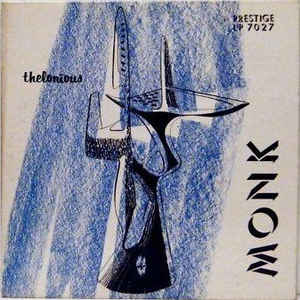

セロニアス・モンク・トリオ Thelonious Monk Trio (Prestige, 1956)

セロニアス・モンク・トリオ Thelonious Monk Trio (Prestige, 1956)

セロニアス・モンク・トリオ Thelonious Monk Trio (Prestige, 1956) Full Album : https://www.youtube.com/playlist?list=PLp1OjP0tJn_ECjFmCN0gE7zJtvCGJ3YeX

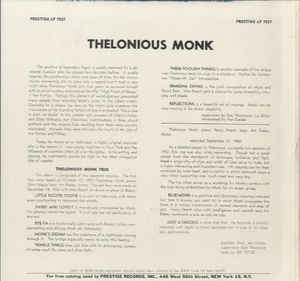

Recorded in New York City on October 15 (tracks A1-4), December 18 (tracks A5-6, B3-4), 1952 and September 22, 1954 (tracks B1-2)

Released by Prestige Records 7027, 1956

All compositions by Thelonious Monk, except where noted.

(Side A)

1. Little Rootie Tootie - 3:06

2. Sweet and Lovely (Gus Amheim, Jules LeMare, Harry Tobias) - 3:33

3. Bye-Ya - 2:46

4. Monk's Dream - 3:07

5. Trinkle, Tinkle - 2:49

6. These Foolish Things (Harry Link, Holt Marvell, Jack Strachey) - 2:46

(Side B)

1. Blue Monk - 7:39

2. Just a Gigolo (Julius Brammer, Irving Caesar, Leonello Casucci) - 3:00

3. Bemsha Swing - 3:10

4. Reflections - 2:48

[ Thelonious Monk Trio ]

Thelonious Monk - piano (unaccompanied on B2)

Percy Heath - bass (track B1)

Art Blakey - drums (tracks A1-4, B1)

Gerry Mapp - bass (tracks A1-6, B3-4)

Max Roach - drums (tracks A5-6, B3-4)

*

(Original Prestige "Thelonious Monk The" LP Liner Cover & Side A Label)

セロニアス・モンク(ピアノ・1917~1982)の代表作というともっと後年のアルバムが上がることが多いですが、最初期のレコーディングになるブルー・ノート・レコーズ時代(1948年~1952年)には6セッション32曲を録音し、うち23曲ものオリジナル曲をすでに発表しています。そのほとんどがモダン・ジャズのスタンダード曲にになりましたが、3~4分程度のSP時代の録音のため十分なアドリブ・パートがとれず、またモンクの作風はビ・バップ全盛期にはあまりに風変わりだったため、共演ジャズマンの演奏もまだ十分に曲をこなしきれているとはいえませんでした。これら初期のオリジナル曲は後に移籍するレーベルでより充実した演奏で再演されることになります。1952年後半~1954年はプレスティッジ・レコーズに移籍していた時代で、プレスティッジ以外には唯一フランス公演に招かれた時に当地のヴォーグ・レーベルに10インチLPを録音しており、これはブルー・ノートに録音した曲のソロ・ピアノによるベスト選曲でしたが、プレスティッジで録音したのはすべて新しいレパートリーでした。ただしプレスティッジ在籍時は不利な契約の上に、ニューヨークの音楽家組合からライヴの仕事を謹慎されていたので、レーベルもモンクの売り出しにまったく力を入れず、レコーディングも契約の最小限しか行わないという飼い殺し状態になっていました。そんなモンクを救出すべくプレスティッジから引き抜いたのがリヴァーサイド・レコーズで、1955年~1961年の在籍期間はようやくモンクの評価が高まり、定着した時期になりました。モンクは看板アーティスト待遇を受け、最初の2枚はデューク・エリントン曲集とスタンダード曲集が録音され、モンクが一流ジャズマンとしての評価を獲得すると旧作曲と新曲半々、後にはアルバム毎に新曲は1~2曲でブルー・ノート時代とプレスティッジ時代の曲の再演決定ヴァージョンが作られていくことになります。

これまで契約してきたのははすべてインディーだったため、1962年~1968年に在籍したコロンビア時代には、モンクがついにメジャー・レーベルのアーティストになった話題性から全米きっての週刊誌「Time」の表紙をルイ・アームストロング、デイヴ・ブルーベック、デューク・エリントンに次いで飾るほどの名士ジャズマンになります(ちなみにモンク以降に「Time」の表紙になったジャズ・ミュージシャンは現在までにはウィントン・マルサリスのみです)。アルバムは既発表曲をほぼ網羅する再録音シリーズの趣きになり、新曲はほとんど含まれなくなりました。インディー・レーベルでの作品は全国的にはマニアの間でしか流通していなかったため、メジャー・レーベルのコロンビアでは新曲よりも、これまでの高名なモンクのオリジナル曲のセルフ・リメイクによる全曲集の需要の方が高かったのです。コロンビアとの契約満了後のモンクは、1971年にインディーのブラック・ライオンに単発契約でアルバム3枚分の録音を1日のセッションで収録した以降はレコード契約を結ばず、コンサート出演の回数も減らしていき、1975年のコンサート出演を最後に事実上の引退生活に入ります。モンクには青年時代にすでに精神疾患の予兆があり、40歳すぎにはっきり症状が現れて慢性化が進行していました。晩年には家族の顔や名前もわからなくなっていた状態でした。モンクはずっとジャズ界の変人・奇人と呼ばれていた人でしたが、実際は深刻な精神疾患を患っていた公けにされたのは逝去後になりました。

レコード・デビュー以前のモンクは、ドラマーのケニー・クラーク(1914~1985)とともに、若手ジャズマンたちがジャムセッションからビ・バップを作り上げていったジャズ・クラブのセッション・マスターでした。ケニー・クラークはカウント・ベイシー楽団のジョー・ジョーンズが初めて考案したフル・ドラム・セット(シンバル、ハイハット、スネア、タム、バスドラム)を前提にした現代ドラムス奏法の祖といえる人で、ビ・バップに始まるモダン・ジャズの4ビート・ドラミングはクラークの存在あってこそでした。そしてモンクはジャムセッションに取り上げられる既成曲を、ホーン・プレイヤーやベーシスト、チェンジ・ピアニストがついてこられないような難易度の高い代理コードや複合コードを使って演奏技術・楽理水準ともに高いジャズマンしか共演できないレヴェルに引き上げていました。夭逝の天才ギタリストと名高いチャーリー・クリスチャン、ディジー・ガレスピー、チャーリー・パーカー、バド・パウエル、マイルス・デイヴィス、アート・ブレイキーらビ・バップをリードしたジャズマンたちはクラークとモンクに見出された尖鋭たちでした。この時期のモンクがどれだけビ・バップの権威だったかは、モンクに心酔していた若手ピアニストのハービー・ニコルスがジャムセッションで相手にされなかったのを後々まで心の傷にしていたと証言していたほどです。ビ・バップ運動はケニー・クラークとセロニアス・モンクが先導した、という定説はそうした経緯からですが、クラークが典型的なバップ・ドラムスと呼ばれないのと同様、モンクはビ・バップのピアニストかというと、かつて日本では否定的な意見が多数を占めていました。チャーリー・パーカーがビ・バップの主流をなす手法に定着させたコード分解音階を単音のアドリブ・ソロに応用した点で、バド・パウエルがビ・バップの主流ピアニストであり、モンクのピアノ技法はモンク個人の手法でビ・バップの技法ではない、というのがモンクをビ・バップ・ピアニストではないとする見解でした。バド・パウエルのフォロワーがビ・バップ・ピアニストの大半を占めたのも確かです。しかしビ・バップとはモダン・ジャズの革新運動であって、特定のスタイルを指すものではなく、モンクをビ・バップ・ピアニストではないと決めつけているのはかつての日本だけで、欧米ではセロニアス・モンクもレニー・トリスターノもジョン・ルイスもタッド・ダメロンもビ・バップ運動を担ったビ・バップ・ピアニストとされています。日本での見方ではレニー・トリスターノは一般的にはクール・ジャズですし、タッド・ダメロンは優れたビ・バップ・バンドリーダーでこそあれピアニストとしてはほとんど評価されません。ジョン・ルイスのライフ・ワークになったのはモダン・ジャズ・カルテットでの活動ですが、バド・パウエルすら典型的なバップ・スタイルだったのは1953年頃まででしかないのです。モンクは理論的な面でもパウエルの兄貴分でした。モンクにとって典型的なバップ・スタイルはレコード・デビュー前に終わっていたと考えられます。後のフリー・ジャズが特定のスタイルを指すジャンル用語ではないのと同様、ビ・バップも1940年代のジャズの改革としてもっと混沌とした、多様な運動性を持っていたというのが現在では認められています。

プレスティッジでのモンクの待遇のひどさ、在籍期間の録音の少なさはともかく、残された音源は珠玉のような名作ばかりでした。この『セロニアス・モンク・トリオ』はその筆頭に上げられる、ピアノ・トリオ編成の衝撃的名盤です。厚遇を受けていたブルー・ノートより契約金と相殺するとほとんどノーギャラだったプレスティッジで、初期のブルー・ノートではうまくいかなかった名演を次々と連発していたのは皮肉と言うしかありません。このアルバムで1952年、1954年と2曲だけ年代の違う録音が混ざっているのは、もともと本作が1952年録音と1954年録音の別々の10インチLPから集めて12インチLPにしたアルバムだからです。初回プレスでは『Blue Monk』で始まる現B面がA面になっていましたが、再プレス以降A面とB面が逆になって、現行LP・CDでも上記の通りの曲順で収録されています。現A面・CD冒頭の「Little Rootie Tootie」(いわゆる"Train Song"でしょう)の強烈な不協和音の炸裂に聴き慣れると、初回プレス版を再現した曲順ではのんびりした「Blue Monk」でアルバムが始まるのは違和感を感じます。ただし各面の曲順に変更はないので、それぞれの面を聴いてひと息つくのはそう違いはないでしょう(YouTubeリンクはさらに曲順が錯綜しているのでご注意ください)。このアルバムはオリジナル7曲・スタンダード3曲の全10曲すべて新レパートリーで、スタンダード3曲もモンクのオリジナル曲と変わりないデフォルメの効いたアレンジになっています。7分40秒の「Blue Monk」を除けば3分前後にコンパクトにまとめたピアノ・トリオ作品集なのもモンクのレパートリーのショーケースとしてうまくいっています。後にモンクはテナーサックス奏者を迎えた1ホーン・カルテットをレギュラー・バンドの編成として好むようになり、1曲10分以上の演奏も珍しくなくなりますが、10インチLP用のトリオ録音として意図的に1曲を簡潔な録音時間に収めたのがこのアルバムでは最上の成果を上げています。

モンクはブルー・ノート時代にもホーン入りの編成やピアノ・トリオで3分前後の録音を残しましたが、モンクの抱負が実現しきれないもどかしさがついてまわっていました。またブルー・ノート時代に録音した、オリジナル23曲を含む32曲のレパートリーは、30歳までにモンクが温めてきて仲間のジャズマンたちがモンクより先に録音していたものや、ジャムセッションの定番曲になった曲も少なくありません。それまでのモンクの全曲集の意味合いが強く、その分曲の鮮度はやや落ちていたとも言えます。同じことがリヴァーサイド後期や、コロンビア時代全般にも言えて、新曲揃いの意欲作よりもお馴染みの名曲の最新再録音に新曲を1~2曲加えたアルバム作りが常態化してしまいます。ですがプレスティッジ時代は、モンクのレコーディング歴では絶頂期の始まりでした。12インチLPにまとめられたのは『Thelonious Monk Trio』(Prestige 7027/1952–4),『Monk』(Prestige 7053/1953-4),『Thelonious Monk and Sonny Rollins』(Prestige 7075/1953-4)とソニー・ロリンズとのセッションの余り2曲が収録されたロリンズ名義の『Moving Out』(Prestige, 1954)、1時間分のオールスター・セッションで2枚に分けられたマイルス・デイヴィス『Bags' Groove」(Prestige, 1954)と『Miles Davis and the Modern Jazz Giants』(Prestige, 1954)とアルバム5枚相当分しかありませんが、この時期モンクは誤認逮捕された捏造事件(実際はモンクが持っていたのではなかったヘロイン不法所持)で有罪となった不祥事から、執行猶予で済んだものの音楽家組合からクラブ出演禁止の謹慎処分を1955年までくらってしまっていました。パリでの出張録音『Solo on Vogue』(Disques Vogue, Paris, 1954)もあったとはいえ、この時期家計を支えていたのはモンクの母堂とモンク夫人だったそうです。モンクは音楽には私生活上の行き詰まりを持ちこみませんでした。ジャズマンのクールネスとはそういうものです。本作以降のプレスティッジのアルバムでは複数セッションがあまりはっきりしない方針で集められていますが、当初の録音では選曲の自由が利いたからか、『セロニアス・モンク・トリオ』は選曲・構成ともにモンク初の傑作アルバムになっています。ジャズのアルバムで10曲もの収録曲数、曲想は多彩かつ自然な流露感があり捨て曲なし、といえるピアノ・トリオ・アルバムはモダン・ジャズ以降ではこの作品が里程標になるとも言える出来です。オリジナル曲中心のピアノ・トリオ・アルバムはこの作品と20年後のブラック・ライオン盤になりますが、ブラック・ライオン盤は再演集ですし、リヴァーサイドからの最初の2枚のピアノ・トリオ盤は前述の通りエリントン集とスタンダード集ですから、初演レパートリーだけで固めたモンクのピアノ・トリオ盤は正真正銘本作だけです。これほどうまく行った作品がありながら以降に本作を踏襲した企画がされなかったのは不思議な気がします。

40代以降はモンクの新曲創作力が衰退したからかもしれませんが、30代までに50曲あまりのオリジナル曲を書いたモンクはジャズ史上でもエリントンに次ぎ、モンクに続くのはチャールズ・ミンガス、オーネット・コールマン、ウェイン・ショーターくらいというジャズの大作曲家と目されていますからそれだけで十分以上の功績です。またモンクの曲でスタンダード化している曲はブルー・ノート時代にすでに発表された曲が多く、プレスティッジ~リヴァーサイド時代の新曲は初期の曲ほどスタンダード化していないのも確かで、名曲ではあっても必ずしも多くのカヴァーを生むとは限りません。このアルバムのオリジナル7曲も優劣つけ難い名曲ぞろいですが、スタンダードに定着したのは「Blue Monk」「Reflections」「Monk's Drean」くらいで、「Bye-Ya」「Bemsha Swing」がそれに次ぐにせよ、ブルー・ノート時代の「'Round Midnight」「Straight No Chaser」「Epipstrophy」「Well You Needn't」「Misterioso」「Evidence」ほどにはスタンダード化していません。もっともブルー・ノート時代の初演曲は、録音以前に10年あまりジャムセッションで磨きをかけられてきた曲でもありました。本作の複雑怪奇な「Little Rootie Tootie」「Trinkle Tinkle」はスタンダード化には向いていないモンクならではの名曲ですし、スタンダード曲「Sweet and Lovely」「These Foolish Things」がモンクのオリジナル曲のようにアレンジされているのも聴きものならば、以降モンクの十八番になる絶品のソロ・ピアノ「Just a Gigolo」もこれが初演です。モンクのオリジナル曲のベスト盤ではないにしても、最初に聴くにも気軽に聴くにも何度聴き返しても飽きない点でも、モンクのアルバムでは本作かリヴァーサイドからのライヴ盤『セロニアス・イン・アクション(Thelonious in Action)』と『ミステリオーソ(Misterioso)』1958の二部作、コロンビア第1作の『モンクス・ドリーム(Monk's Dream)』1963かコロンビアでの実質的最終作『アンダーグラウンド(Underground)』1968あたりがモンクではもっとも親しみやすく、またモンクの魅力の凝縮されたアルバムに思えます。

(旧稿を改題・手直ししました)