高村光太郎「根付の国」「淫心」(詩集『道程』大正3年=1914年刊より)

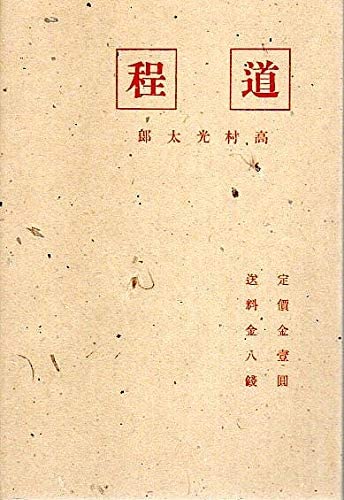

高村光太郎詩集『道程』・大正3年10月(1914年)抒情詩社刊

(明治44年、自宅アトリエにて、29歳の高村光太郎)

根付の国 高村 光太郎

頬骨が出て、唇が厚くて、眼が三角で、名人三五郎の彫つた根付(ねつけ)の様な顔をして、

魂をぬかれた様にぽかんとして

自分を知らない、こせこせした

命のやすい

見栄坊な

小さく固まつて、納まり返つた

猿の様な、狐の様な、ももんがあの様な、だぼはぜの様な、麦魚(めだか)の様な、鬼瓦の様な、茶碗のかけらの様な日本人

淫心 高村 光太郎

をんなは多淫

われも多淫

飽かずわれらは

愛慾に光る

縦横無礙(むげ)の淫心

夏の夜の

むんむんと蒸しあがる

瑠璃(るり)黒漆の大気に

魚鳥と化して躍る

つくるなし

われら共に超凡

すでに尋常規矩の網目を破る

われらが力のみなもとは

常に創世期の混沌に発し

歴史はその果実に生きて

その時劫(こう)を滅す

されば

人間世界の成壌は

われら現前の一点にあつまり

われらの大は無辺際に充ちる

淫心は胸をついて

われらを憤らしめ

万物を拝せしめ

肉身を飛ばしめ

われら大声を放つて

無二の栄光に浴す

をんなは多淫

われも多淫

淫をふかめて往くところを知らず

万物をここに持す

われらますます多淫

地熱のごとし

烈烈――

(八月二十七日)

(大正3年9月「我等」発表、詩集『道程』大正3年10月=1914年抒情詩社刊に収録)

*

明治30年代後半~40年代を代表する象徴主義詩人・蒲原有明(1875-1952)の業績は、表現は文語文体にとどまりながらも形式は和歌(短歌)でも俳諧(俳句)でもない、またアカデミックな漢詩でもない、平民的な和漢混交文としての自由詩の可能性を明治時代にようやく示し得たことでした。理論的には明治の詩(短歌、俳句、漢詩や外国語詩作も含めて)の可能性は森鴎外(1962-1922)の掌上にあったと見るとすっきりします。与謝野鉄幹主宰の短歌と詩の同人誌「明星」、正岡子規主宰の俳句とエッセイ(散文によるリアリズムの実践で、当時は「写生文」と呼ばれました)の同人誌「ホトトギス」はいずれも、青年時代の鴎外が創刊した文芸同人誌「しがらみ草紙」(1889年=明治22年~)、「めざまし草」(1896年=明治29年~)の系譜を継いだものです。「しがらみ草紙」創刊の同年に総合誌「国民之友」夏季付録として発表された訳詩集『於母影』(明治22年=1889年)は鴎外が中心に監修して鴎外周辺の文学サークル「新声社」の精鋭たちが寄稿したアンソロジーであり、日本の現代詩は事実上発売中止になった同年の北村透谷(1868-1894)の『楚囚之詩』よりも、まず『於母影』の訳詩から始まったとも言えます。鴎外は「新体詩」と呼ばれた明治時代の文語自由詩の創始者でもあり、晩年まで日本の現代詩に関心を持ち続け、萩原朔太郎の『月に吠える』大正6年(1917年)をいち早く絶讃したことも知られています。新体詩の最盛期には薄田泣菫(1877-1945)の作風を難じながら蒲原有明を賞賛しており、鴎外自身による最大の詩集は『うた日記』明治40年(1907年9月)がありました。

『うた日記』は妹の翻訳家・訳詩家の小金井喜美子あての書簡で成立事情が語られている通り、当時創作力の絶頂にあった薄田泣菫・蒲原有明を意識した作品集で、明治37年(1904年)2月から明治39年(1906年)1月まで日露戦争に第二軍軍医部長として出征していた従軍時に書かれ、「明星」や佐々木信綱主宰の「心の花」などに掲載された偶成詩から成る詩集でした。形式は新体詩、漢詩、短歌、俳句などあらゆる詩型を試作しており、翌明治40年(1907年)10月に陸軍軍医総監(中将相当)に昇進し、陸軍省医務局長(人事権をもつ軍医のトップ)に就任する記念でもあったとされています。石川啄木の『あこがれ』、上田敏訳詩集『海潮音』、有明の『春鳥集』の刊行が明治38年(1905年)、伊良子清白の『孔雀船』と泣菫の『白羊宮』の刊行が明治39年(1906年)で、『うた日記』の明治40年(1907年)を挟み、明治41年(1908年)には『有明集』の他に『虚子句集』、若山牧水歌集『海の声』が刊行されています。この牧水歌集の内容はすでに大正の詩歌に足をかけていて、明治42年(1909年)には北原白秋『邪宗門』、三木露風『廃園』が、明治43年(1910年)には吉井勇歌集『酒ほがい』、啄木歌集『一握の砂』と日本初の口語自由詩集である川路柳虹『路傍の花』が、明治44年(1911年)には白秋の『思ひ出』、啄木『呼子と口笛』(歿後発表)があり、明治45年・大正元年(1912年)に啄木が夭逝して歌集『悲しき玩具』を残すと、翌大正2年(1913年)には白秋歌集『桐の花』と詩集『東京景物詩』、露風『白き手の猟人』、斎藤茂吉歌集『赤光』、永井荷風訳詩集『珊瑚集』が発表されています。鴎外の『うた日記』はいわば明治新体詩の総決算でしたが、鴎外は指導的位置にいた総合的文学者でしたので『有明集』のように詩人の全人性を賭けた詩集ではありませんでした。有明の詩は大正~昭和、現在に至るまで詩としての感動を保ち続けていますが、鴎外の詩は形式改革だけが詩作の動機だったので、明治新体詩の時代が過ぎると同時に役目を終えていた、とも言えるのです。

形式と内容は不可分のものですが、有明の詩の場合には作品の内実には備えていながらも表現ではその手前に留まって踏みこめなかった領域が、大正・昭和の詩にとっては重要な主題になります。それは官僚詩人の頂点(軍医総監は軍人としては中将ながら、軍医としては将軍位に相当します)である森鴎外には詩では描けなかった領域でもあり(小説では「半日」『ヰタ・セクスアリス』、さらに後期の時代小説連作で対決することになりますが)、日本文学そのものが近代に入って初めて直面したテーマでした。端的に言えばそれは反権力と性の二つで、国家権力下の個人という問題自体が社会の近代化以降に生まれてきたことによります。明治末の蒲原有明でも陸軍砲兵工廠(『春鳥集』収録「誰かは心伏せざる」)や銀行(同詩集収録「魂の夜」)では間接的な軍備・資本主義批判を行い、『有明集』のソネット連作「豹の血」では異様な性愛体験を下敷きにしているのは明らかですが、有明の技法はその性質上、テーマとの対決よりも言語による現実のフィクション化に向かっていました。

大正時代の現代詩はまず口語自由詩への指向が目的化されましたが、萩原朔太郎『月に吠える』に先立って高村光太郎(1883-1956)の画期的詩集『道程』大正3年(1914年)がありました。大正詩の始まりを告げる詩集の中でも『道程』は、白秋の『邪宗門』『思い出』でも露風『廃園』でもなく、また『月に吠える』でも室生犀星『抒情小曲集』1918、日夏耿之介『転身の頌』1917、佐藤春夫『殉情詩集』1921でもない、独自の位置を担っています。まだ生硬な文語脈を含むとはいえ、口語自由詩ならではの表現を真っ先に打ち出した『道程』は、反権力の詩と性愛の詩を芸術至上主義の詩よりも多く収録し、明治末~大正初期の詩が向かった象徴主義とは異なった現実把握がありました。反権力の詩「寝付の国」と、性愛の詩「淫心」がひとりの詩人に同居するのは、高村光太郎にとってのリベラリズムの表明だったでしょう。その柔軟な振幅があったからこそ高村は、世界文学的にも初めて統合失調症の女性との生活を描いた詩集『智恵子抄』を書けもすれば、戦時下にあっては真摯に戦争翼賛詩に取り組み、戦後には高村自身のリベラリズムの日和見性を自虐的に詠い上げた懺悔の詩集『典型』昭和25年(1950年)に転じることになったのです。

(旧稿を改題・手直ししました)