エリック・ドルフィー - メモリアル・アルバム (Prestige, 1965)

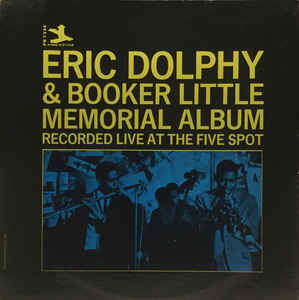

エリック・ドルフィー&ブッカー・リトル・メモリアル・アルバム Eric Dolphy & Booker Little Memorial Album (Prestige, 1965) Full Album : https://youtu.be/u0EL5d59u_4 : https://youtu.be/9jJF9Ej1Kp0

Recorded live at the Five Spot Cafe, NYC, July 16, 1961

Released Prestige Records PR7334, 1965

(Side 1)

A1. Number Eight (Potsa Lotsa) (Eric Dolphy) - 16:34

(Side 2)

B1. Booker's Waltz (Booker Little) - 14:41

[ Eric Dolphy & Booker Little Quintet ]

Eric Dolphy - alto saxophone (A1), bass clarinet (B1)

Booker Little - trumpet

Mal Waldron - piano

Richard Davis - bass

Ed Blackwell - drums

*

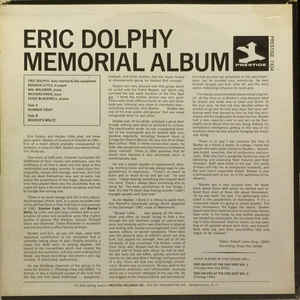

(Original Prestige "Eric Dolphy & Booker Little Memorial Album" LP Liner Cover & Side 1 Label)

1950年代~1960年代に多くの名盤を残したプレスティッジ・レコーズというインディー・レーベルも因果な商売をしていたもので、一年半の契約期間でアルバム11枚分のリーダー作を録音させておきながらドルフィーの生前には4枚しか発売しなかった、という話題は前回で俎上に載せました。プレスティッジの次にドルフィーが契約したアラン・ダグラス・プロダクションはアルバム2枚を(うち1枚は少数のサンプル盤をテスト・プレスしましたが、一般発売は)ドルフィー生前には未発表に握りつぶしました。次にドルフィーはブルー・ノート・レコーズと契約して、ドルフィー自身の『アウト・トゥ・ランチ(Out To Lunch)』と参加アルバムのアンドリュー・ヒル『離心点(Point of Departure)』を録音し1964年後半の発売を組まれましたが、ドルフィーはそれらの発売前に同年6月末に巡業先のベルリンで急逝してしまいます。『アウト・トゥ・ランチ』は爆発的な高評価を集め、ニューヨーク進出以来のドルフィー再評価が起こりました。逝去した後でその年のジャズ誌「ダウンビート」の殿堂入りミュージシャンの表彰を受けたほどです。そこでドルフィーの未発表アルバムがプレスティッジとアラン・ダグラス・プロから64年後半以降に乱発されることになるのですが、さもしい話もあったものです。

最初の『アット・ザ・ファイブ・スポットVol. 1』が62年7月発売なのに、同日録音の残りを収めた『Vol. 2』とVol. 3に当たる『エリック・ドルフィー&ブッカー・リトル・メモリアル・アルバム』は64年後半・1965年に相次いで発売されています。前回リストを載せた通り、ファイヴ・スポットでのライヴ録音は10曲11テイク残されていますが、LP片面を占めるに足る長い演奏が多く、録音テスト用と推定される(これだけ音質が悪い)「ビー・ヴァンプ(Bee Vamp)」別テイクを除けば出来・不出来の差はあれいずれも聴きごたえのあるテイクです。『Vol. 1』収録の「ファイヤー・ワルツ(Fire Waltz)」は直前に録音されたマル・ウォルドロンのアルバム『クエスト(Quest)』収録がオリジナル・ヴァージョンですが、ファイヴ・スポット録音のうちドルフィーのオリジナル曲はすべてこのライヴが初演です。『Vol. 1』の「ザ・プロフェット(The Prophet)」、この『メモリアル・アルバム』の「ナンバー・エイト(ポッツァ・ロッツァ)(Number Eight(Potsa Lotsa)」(アルバムの裏ジャケットには「ナンバー・エイト」なのにレコードのレーベルには「ポッツァ・ロッツァ」と記載されています)もファイヴ・スポット以外での録音は残されていません。ブッカー・リトルの「ビー・ヴァンプ」(Vol. 1)、「アグレッション(Aggression)」(Vol. 2)も書き下ろし曲ですが、この『メモリアル・アルバム』の「ブッカーズ・ワルツ」はタイトル違いで先行するスタジオ録音の2ヴァージョンがあります。ワルツ曲はジャズでは少ないので(ウォルドロンの「ファイヤー・ワルツ」もありますが)良い曲なので採り上げよう、ということになったのでしょう。リトルが急逝まで在籍していたプロ・デビューはマックス・ローチ・クインテットで(テナーサックスのジョージ・コールマン、トロンボーンのジュリアン・プリースターと同期でした)、ローチはジャズ・ワルツを得意としていましたから、ローチからの宿題だったのかもしれません。またソニー・ロリンズ名義のマックス・ローチ&クリフォード・ブラウン・クインテットのアルバム『ソニー・ロリンズ+マックス・ローチ4(Sonny Rollins + Max Roach 4)』に収録されたロリンズのオリジナル曲「ヴァルス・ホット(Valse Hot)」がローチのジャズ・ワルツへの傾倒のきっかけになり、同アルバムはリトルが私淑していたクリフォード・ブラウンの交通事故死直前の最後のスタジオ録音になったことからも直接のヒントは「ヴァルス・ホット」だったと推定されています。「ブッカーズ・ワルツ」の先行ヴァージョンは次のふたつになります。

◎Frank Strozier - Waltz Of The Demons (Recorded Feb.2, 1960 / from "Fantastic Frank Strozier" Vee Jee VJLP3005) : https://youtu.be/jkonGlrXwwk

◎Booker Little - Grand Valse (Recorded Apr.13 or 15, 1960 / from "Booker Little" Time S/2100) : https://youtu.be/8Z9W4Mo_niY

フランク・ストロジャー(アルトサックス・1937~)はテネシー州メンフィス生まれ、シカゴ育ちという経歴もリトルと同じで、1歳年下のリトルとほぼ同期にニューヨークに進出しました。『ファンタスティック・フランク・ストロジャー』はリトルがトランペット、ピアノがウィントン・ケリー、ベースがポール・チェンバース、ドラムスがジミー・コブ(つまりマイルス・デイヴィス・クインテットのリズム・セクション)と、主役がいちばん出世しなかったアルバムですし、演奏もこのメンバーにしてはけっこう粗いものです。しかしストロジャーはマイルスのバンドでテナーがハンク・モブレーからジョージ・コールマンに交代した1963年に、一時的にマイルスのバンドに採用されている(録音は残されていません)ほどで、この演奏も粗いながら悪くない出来です。ストロジャーのリトルが提供したのが、この曲の初演と思われます。リトルの初リーダー作『ブッカー・リトル4+マックス・ローチ(Booker Little 4 + Max Roach)』(58年10月録音)に「Dungeon Waltz」というオリジナルがあり、コード進行とテンポが同じだから本来はその改作がこの曲なのかもしれません。もっともテーマ・メロディはまったく異なり、メロディの美しさには格段の違いがあります。そういう場合は改作ではなく新曲と見做していいでしょう。この「ワルツ・オブ・ザ・デーモンズ」を改題した「グランド・ヴァルス」が収められたのはリトル自身の名盤『ブッカー・リトル』で、トミー・フラナガン(ピアノ)、スコット・ラファロ(ベース)、ロイ・ヘインズ(ドラムス)からなる第2リーダー作にしてリトル唯一のワンホーン・アルバムです。このアルバムはフラナガンとヘインズというヴェテランも見事ながら、スコット・ラファロ(1936~1961)との夭逝の天才の顔合わせでも別格のアルバムになりました。ラファロは1961年7月6日に享年25歳で交通事故死します。このドルフィー&リトルのライヴ・アルバム録音の10日前です。リトルは1961年10月5日に腎臓病の急性症状で享年23歳で急逝します。エリック・ドルフィーはラファロともリトルとも共演していますが、ドルフィー自身も64年6月末、享年36歳にして糖尿病の急性症状で急死してしまうのは前述の通りです。

それはさておき、やや荒っぽいストロジャーとのヴァージョンよりもテンポを落としたリトルのワンホーン・ヴァージョンの美しさは、ピアノ・トリオのイントロの美しさもあり決定ヴァージョンと呼ぶに足るものでしょう。ドルフィー&リトル・クインテットのヴァージョンも面白いのですが、ドルフィーはこの曲調ならフルートを選ぶべきだったのではないか(アルバム・ジャケットには本作にはフルート演奏がないのにフルートを吹くドルフィーの写真が使われています)、バスクラリネットで吹いたのが良くも悪くも、という結果になりました。このバンドのメンバーではリズム感ではドルフィーが突出しており、次点はベースのリチャード・デイヴィスで、ピアノのマル・ウォルドロンとドラムスのエド・ブラックウェルはドルフィーとデイヴィスにリードされており、ドルフィー次第で演奏が緊密にも不安定にもなるのです。そこでこの曲も個性的なヴァージョンにはなりましたが、リトルのワンホーン・ヴァージョンの端正な美しさにはかないません。先発ソロは当然作者のリトルなのですが、ストロジャーとのヴァージョンやリトル自身のアルバムよりも明らかにリズム・セクションが練れておらず、リトルの吹奏もドルフィーの影響かリズム・セクションがばたばたしているからか、「グランド・ヴァルス」での演奏とは同一曲とは思えないほど乱れています。ドルフィーのバスクラリネットはデフォルメしすぎており、一方管のバックではおぼつかなかったマル・ウォルドロンのピアノ・ソロは高音域の割れるピアノの不調にもかかわらずなかなかの健闘で、リチャード・デイヴィスのベース・ソロでようやく演奏全体が安定し、エド・ブラックウェルのドラムスとの4バースでリトルもドルフィーもやっと落ちつき、エンド・テーマはオープニング・テーマより安定していますが、エンディング処理は無理が目立ちます。この曲のドルフィーがフルートだったら数等良い演奏になったろうにと惜しまれます。

順序が逆になりましたが、ドルフィーの「ナンバー・エイト(ポッツァ・ロッツァ)」はAAA'BB'形式の曲ですが、A8小節×2+A'4小節+B8小節B'8小節=36小節という変則小節数で、Bはラテン・リズムになるかなりの難曲です。テーマ・メロディはドルフィーのオリジナル曲には典型的な全音階による無調性に近いもので、4ビートとラテン・アクセントのどちらにリズムを解釈するかでAパートとBパートが分かれおり、リトルのオリジナル曲「ビー・ヴァンプ」の姉妹曲とも言えますが難易度はより高くなっています。この曲単独ではこういうものかと思ってしまいますが、『Vol. 1』収録3曲の突出した完成度と照らすとやはり2週間のクラブ出演だけのために結成された即席バンドには限界があったのが痛感されます。スタンダード中心ならまだしも、オリジナル主体に1バンドでフルセットを組むには曲の数もアレンジの煮詰め方もまだ甘く、「ナンバー・エイト」のピアノ・ソロはほとんど「ビー・ヴァンプ」と同じです。どちらか一方だけを聴くならいいですが、並べて聴くとアイディアの不十分さ、リハーサルの乏しさを感じないではいられません。ピアノのウォルドロンの責任というより、調律がいかれていて鍵盤の鳴りすら均等でないファイヴ・スポットのピアノという劣悪な環境のライヴだからでもありますが(ウォルドロンはシズルする鍵盤はなるべく避けて弾いています)、演奏が長いのはリハーサルに十分時間を割いて緊密なアレンジに煮つめる余裕がなかった、ともいえます。長時間演奏が魅力のアルバムではありますが、1961年録音のジャズのライヴ盤でドルフィー&リトル・クインテットと並ぶ伝説的アルバム、スコット・ラファロ急死直前のビル・エヴァンス・トリオのライヴ『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード(Sunday at The Village Vanguard)』『ワルツ・フォー・デビー(Waltz For Debby)』(61年6月25日録音)のようにはバンドの音が固まっていません。クインテットとピアノ・トリオの違いはありますが、ドルフィー&リトル・クインテットにもう少し準備期間があり、できれば同じメンバーで先にスタジオ録音作も制作していればファイヴ・スポットのライヴもまだまだ良くなっただろう、という無い物ねだりの気分になります。また、エリック・ドルフィー参加のジョン・コルトレーン『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード(Live at The Village Vanguard)』が1961年11月録音で、クインテットを基本にトリオからセプテットまでさまざまな編成で録音した実験的ライヴですが、コルトレーンのコンセプトが強力なのでドルフィー&リトル・クインテットのように時折散漫になるということがないのはさすがです。ドルフィー&リトル・クインテットのファイヴ・スポット・ライヴもVol. 3に当たる『メモリアル・アルバム』までくると、アルバム単体では十分な出来ですが必ずしもベストな条件のクインテットではなかったのが露呈していますが、奇蹟の名盤『Vol. 1』が選りすぐりのアルバムだったことをかみしめるにも本作は何度でも楽しめるものです。

(旧稿を改題・手直ししました)