氷見敦子「半蔵門病院で肉体から霊が離れていくとき」(『氷見敦子詩集』昭和61年=1986年刊より)

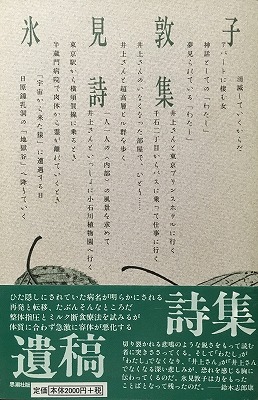

『氷見敦子詩集』

思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊

(氷見敦子<昭和30年=1955年生~昭和60年=1985年没>)

半蔵門病院で肉体から霊が離れていくとき

氷見敦子

十二月二十五日/半蔵門病院。入院して二日目。

ナースの指示に従って、病院で手術衣に着がえる。

麻酔がかかりやすくなる注射を打たれて、少し朦朧とする。

父と母、井上さんの顔が、夢の人のように揺れて見える。

弟も来ていると告げる声が、遠くの方へ落ちていくのを聞く。

午後一時過ぎ。車椅子に乗って手術室へ。振り返って、

井上さんに手を振る。手術台に上がると、いつのまにか、

管を鼻から入れられている。大きなゴムマスクが、いきなり、

顔に覆い被さってくる。

いつから意識を失ったのか、覚えていない。息を吸って、

と言われて、一度、二度、深呼吸したあたりから、

「わたし」という意識が、混乱し始めたような気がする。

*

首のない女のからだが

手術台の上でほんのりと息づいている

メスを持った人の声が高いところで鳴っているのを聞きながら

わたしは沼のほとりまで生前の女を訪ねている

その夜、遅くなって

ぐったりとした彼女のからだを抱きあげ

夢の奥へ向かって走っているつもりが

どんよりとした内臓の林に迷い込んでいる

血に染まったナースたちが

鋭い声を発して葉影から飛び立っていく後を追うようにして

視線が女から生え出している

気がふれる前に星を捕まえようと跪く

女の首を切り落とした

麻酔がきいているので恐怖だけが細胞の隅々で息づいているのを

感じる

肉の袋に詰められたまま

声もなく動くメスの光を追って

少しずつ死体に戻っていくわたしが

どこか、夢のかなたでひっそりと凍えているみたいだ

*

脳の襞という襞から、声の粒が吹き出している。声の、

無数の粒が、怒涛となって打ち寄せていくところに、闇が、

生い茂っていて、奥の方で、渦を巻く闇のなかへ幾つも、

大きな声を落とす。声が、落ちていく闇へ向かって、

わたしを引きずり込んでいく、力。

うねる声の波に、頭から飲まれてしまう。わたしは、

いまとなっては、荒れ狂った女のようだ。波に打ち砕かれた、

女の顔が、次々と、わたしから剥がれ落ちていく。顔という顔が、

闇の舌に絡み取られている。わたしは、もうどこからも、

「わたし」を見つけ出すことができない。脳のなかで、

ぐつぐつと滾る女の声が、ためらうことなく

わたしの思考を、焼き切っていく。

*

臓器を、強く引っぱられているという、感覚があり、

身動きができない。「痛い」と叫ぶ、声のかたちだけが、

わたしから遠く離れて、まわり続けている。

「痛い」と言う。繰り返し、「痛い」という言葉から発生する、

声が耳に届かない。声が、わたしの鼓膜へ落ちることなく、

消えている。鼓膜の手前で閉じられていく声が、どこか、

からだの奥に籠っていて、海鳴りのようなものに変わっている。

声が波立ち、深みへ向かって打ち寄せていく。海の、

底の方から立ち昇ってくる、声の波が、激しく衝突しながら、

巨大なうねりとなって砕け散っていく、とき。

*

(あるいは

その少し前に、霊のようなものがからだから出ていく

ほとんど無意識に出たので

それと気づかないまま

わたしがぽつんと手術室の空間に浮かんでいる

わたしの脳の溝に「寝屋川」という川が流れていて、川の

蛇のような裸身から湧き出す光を見ている

わたしは腰のあたりまで川に浸ったまま

水のなかへ柔らかい腕を差し込んでいる、そこから、

輝くアメリカザリガニ、輝くタニシ、輝くミズスマシを

捕み出してくるのだ

生き生きと水のなかへ入っていく

わたしの目玉から迸る視線が川の底、藻の影に届いている

そばに夢の門があり、きっと

神のような人が門をくぐって神秘的な卵を生みつけにくるのだ

上流へ、

アメリカザリガニの群を追って川を昇っていく

わたしの耳には、ときおり

母のような人の声が遠く近く木霊することもあるが

声の、とどめようもなく吸いよせられていくところへ沈んでいる

惑星の果てをめざして

タニシが長い影を引きずったまま消えていった日、わたしは

川が激しくからだの内側へ流れ込んでくるのを感じとっている

夢中でアメリカザリガニの身をひきちぎったわたしが

夢の門を少し叩いたあと糸を垂らしている、糸が

川のなかへ入っていく、糸が

宇宙のなかへ入っていくのをじっと見つめた

見つめているわたしが「死」と「生」の中間にいて

いるとき、無意識の霧を昇ってくる霊が

からだから出ていく瞬間を

長い間、夢見てきたような気がするわたしが

ぽつんと手術室の空間に浮かんでいて

手術されているわたしを見ている、手術している二人の外科医と

ナースを見ていたのを覚えている、あのときが

きっと一番苦しかったのだろうと思う

光の下で、潰瘍のできた胃の三分の二が切除されていく

わたしから切り離された臓器の一部が

奈落の底へ投げ込まれる、投げ込まれたあとも

傷口だけが茫洋と輝き

闇の奥に開かれた門のように見える

*

脳の奥の方に、重くのしかかっていたものが取れ、ゆっくりと

光に似た感覚が差し込んでくる。細胞の、ひとつひとつが、

輝き、思考が回復するにつれて、自分がどこにいるのか、

思い出そうとしているわたしが、わたしの内部で、

息を吹き返しでいる。

突然、手術のことが蘇ってくる。思考が澄みわたり、

麻酔をかけられた記憶が、戻ってくる。あれから、

わたしはいったいどうなったのだろうかと、思う。その光の、

記憶が、姿をくらましている。不思議に思っているうちに、

耳のそばで、「氷見さん終わりましたよ」という、

女の声が聞こえた。からだが持ち上げられて、

移されるのを、ぼんやりと感じる。

*

壁の内側から

水の溢れ出る音が耐えまなく聞こえた (というよりも

脳の柔らかい蛇口から迸る水が

どこかへ激しく注ぎ込んでくる気配が

あやしくたかまり

夢の門を濡らすことをやめない

その夜も、無人の廊下の果てまで歩いていくわたしは

傘を静かにまわしながら

女の姿が消えたというあたりに立ち尽くしている

遠く上流から流れついてくる魂の残像には

黒ずんだ肉の枝ばかりが生い茂っているうちに

その奥に潜んでいるもの

記憶から少し離れたところから落ちてくる女の声を

からだの外へ吐き続ける

あれから、わたしは脳のなかにたっぷりと水を張り

折り重なるようにして沈んでいく女の死体を

飽きもせずにながめているのだ

(同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年7月発表)

*

氷見敦子(昭和30年=1955年2月16日生~昭和60年=1985年10月6日没・享年30歳)の没後刊行詩集『氷見敦子詩集』(思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊)は第4詩集『柔らかい首の女』(昭和54年=1984年10月刊)の完成した1984年6月以降、1986年10月の氷見急逝までに書き継がれた14篇が制作順にまとめられた詩集で、今回のご紹介で詩集はあと2篇を残すのみとなります。氷見敦子の略歴、遺稿詩集『氷見敦子詩集』の制作背景は、これまで引用した11篇をご紹介した際にたどってきました。今回ご紹介した、

○半蔵門病院で肉体から霊が離れていくとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年7月発表)

は、昭和59年12月25日の胃潰瘍手術が題材となっています。この手術で胃潰瘍が悪化と移転して末期の胃癌であることが版眼し、手術につき添っていた、昭和59年1月から氷見敦子と事実婚生活を送っていた恋人の「井上さん」と、「井上さん」から緊急に呼びだされた氷見敦子の両親(両親は氷見敦子の独立と結婚を許していなかったので、この手術のつき添いが「井上さん」と氷見敦子の両親の初対面でした)に病状と病名が宣告されることになります。氷見敦子は退院後実家に一時帰り、「井上さん」との生活に戻ったのは昭和60年3月下旬になりました。氷見敦子本人に病名と余命が知らされたのは、逝去前月の昭和60年9月になってからでした。日記体の日常から幽冥の境をのぞきこむ『氷見敦子詩集』の晩年10か月の詩篇の異様な迫力は一読して明らかですが、末期癌の肉体的・精神的苦痛に置かれながらこれらの詩を書いた推進力は氷見敦子が詩人であろうとする一種の惰性であり、この場合惰性とは唯一詩を残すことによって生存を確認する必死の作業でもあります。氷見敦子は広告会社勤務からフリーライターとして独立し、主に広報ライター(管直人議員や資生堂などの広報に携わっていました)を勤めながら詩作を続けていましたが、広告とは一方的に広告主の都合を告げるもの(世間に溢れる文章はほとんど自分の側の一方的な都合を告げただけのものです)ならば、氷見敦子の詩はまったく逆に自分に降り注いだ出来事を詩作化していくことでした。手術以降の日常がこれまでの詩篇で語られてきたのに本篇の前編「東京駅から横須賀線に乗るとき」では少女時代を回顧した望郷詩になり、本篇ではついに決定的な経験だった手術自体を題材にしたのは、いよいよ残された時間を意識して書き急がれた惰性でもあり、これらはこの惰性を身につけることで生まれてきた詩篇でもあります。本篇はそうした詩の背景を知らないといまひとつ核心をつかめないきらいもありますが、重篤な手術体験や臨死体験を経験したことのある読者、また経験はなくとも身近な人にその経験があり、十分な想像力のある読者には『氷見敦子詩集』ではもっともわかりやすい作品です。『氷見敦子詩集』自体が中盤からは断片化と連作化が進み、一篇一篇が長い連作長編詩となっていることにもよる、フラッシュバックのような構成を持っている詩集ですが、核心になった出来事は本篇を含む詩集最後の(氷見敦子の正真正銘最晩年の)3篇でぎりぎりに迫り、ついに明かされるので、氷見敦子自身が生前に完成させ詩篇の選択・配列を編集していたらだいぶ構成も変わっていたとも思われます。しかし実際は著者急逝のため発表作14篇を執筆順に配列するしかなかったので、これを完結(未完)させたのは氷見敦子の逝去をもってするしかなかった不幸も感じさせます。あと詩集は最後の2篇を残すのみです。詩集目次(○は紹介済み、●は次回・次々回)を今回も上げておきましょう。

『氷見敦子詩集』

思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊・目次

○消滅していくからだ (女性詩誌「ラ・メール」昭和59年=1984年10月発表)

○アパートに棲む女 (「現代詩手帖」昭和59年=1984年11月発表)

○神話としての「わたし」(同人誌「SCOPE」昭和59年=1984年9月発表)

○夢見られている「わたし」(同人誌「かみもじ」昭和59年=1984年10月発表)

○井上さんと東京プリンスホテルに行く (同人誌「SCOPE」昭和59年=1984年11月発表)

○千石二丁目からバスに乗って仕事に行く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年1月発表)

○井上さんのいなくなった部屋で、ひとり…… (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年3月発表)

○井上さんと超高層ビル群を歩く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年5月発表)

○一人ひとりの<内部>の風景を求めて (同人誌「漉林」昭和60年=1985年9月発表)

○井上さんといっしょに小石川植物園へ行く (同人誌「ザクロ」昭和60年=1985年8月発表)

○東京駅から横須賀線に乗るとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年9月発表)

○半蔵門病院で肉体から霊が離れていくとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年7月発表)

●「宇宙から来た猿」に遭遇する日 (「現代詩手帖」昭和60年=1985年10月発表)

●日原鍾乳洞の「地獄谷」へ降りていく (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年11月発表)