アリスと私

先日16日(月)の訃報を受けて、故・谷村新司氏を追悼したいと思います。谷村氏率いるアリスの人気絶頂期はちょうど筆者の中学年時代と重なっており、当時はテレビの歌番組の最盛期でもありましたから、のちにJポップと呼ばれることになる和製フォーク、ロック系アーティストでも積極的にテレビ出演していたアリスはすっかりお茶の間に浸透した存在でした。また谷村氏はラジオDJとしても絶大な人気を誇っていましたが、筆者はビートルズを始めとし英米ロック一辺倒だったのでアリスのような日本のフォーク・グループは目障りにしか思いませんでした。しかしビートルズ好きな気の合うクラスメイトたちにもアリスは人気があって、ラジオは'60年代の英米ロック、ポップスや最新の新譜がかかる洋楽番組やFEN(ドアーズやオールマン・ブラザースを始め、毎週1度は「ガダ・ビダ」が聴けます)しか聴かない筆者にはアリスの音楽などまったく眼中にありませんでした。

筆者が日本のロックやフォークにようやく関心を持てるようになったのはGSやURC系のアンダーグラウンド・フォークを知ってからで、'60年代のスパイダースやカーナビーツ、テンプターズやフォーク・クルセダーズ、ジャックスなどは洋楽の独自消化による成果で同時代の英米ロックと遜色ない音楽を作り上げていた、と気づいてからでした。アリスを筆頭とする'70年代のグループも世代的にはGSやアングラ・フォークと同年輩で、遅れてデビューした分、'60年代的な洋楽との対決姿勢やサブカルチャー性、アングラ性を切り捨ててドメスティックに根づいたもの、とようやく理解できるようになりました。しかし筆者はアリスやオフコースらが切り捨てた'60年代的な要素にこそ興味があったので、イヴェントやライヴハウス通いをするようになってもパンク・ロック以降のサブカルチャー性の強いバンドばかり追いかけていました。パンク・ロックが反抗していたのは'60年代的な批判精神を切り捨てていた'70年代アーティストたちの姿勢だったので、GSやフォークル、ジャックスらの遺伝子は隔世遺伝的にパンク・ロック以降の、または'70年代になってもアンダーグラウンドな姿勢を貫いていた頭脳警察や村八分、サンハウスらから枝分かれしたバンドに受けつがれていたと思われたのです。

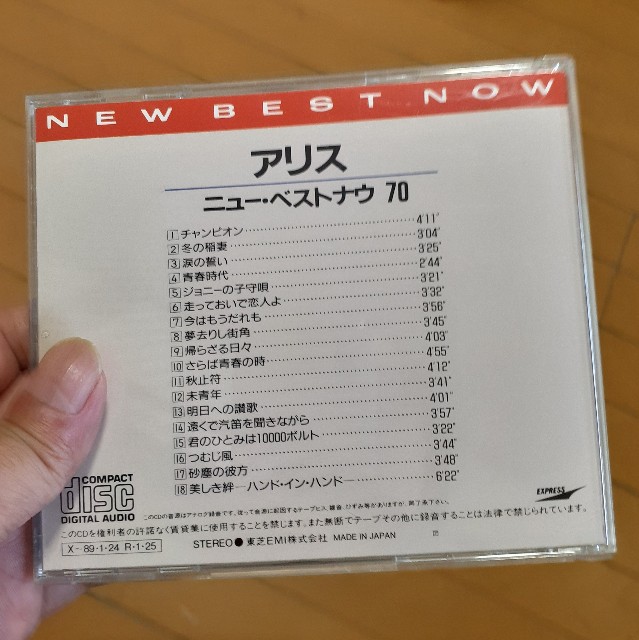

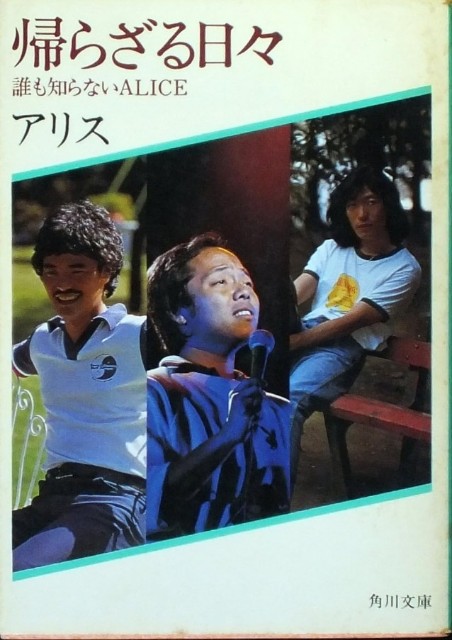

筆者がようやくアリスを始めとする商業フォークも聴こう、と思うようになったのはアリスが切り捨てたものを見極めよう、アリスのどこに一世を風靡した魅力があったのか知りたいと興味を持つようになってからで、幸いアリスのような大人気グループは中古盤が安価に入手できたので、1972年9月のデビュー・アルバム『ALICE I』と、1972年~1979年までのヒット・シングルを集めた18曲入りベスト盤を買い、古本屋の店頭の100円均一コーナーでアリス人気絶頂期に刊行されたアリスのサクセス・ストーリー伝『帰らざる日々 誰も知らないALICE』を買って、CDを聴きながらじっくり読みました。デビュー・アルバム『ALICE I』を聴いて意外だったのは、同じ東芝音楽工業の先輩フォーク・クルセダーズの記念碑的名盤『紀元貮阡年』(東芝音楽工業、1968年7月)や、五つの赤い風船の最初のフルアルバム『おとぎばなし』(URC、1969年8月)からの直接的な影響が曲想やアルバム構成に換骨奪胎されていることでした。アリスのメンバーはフォークルのメンバーより1、2歳年下でしかありません。アリスのメンバーはガロのメンバーと同年輩ですが、1971年11月の『GAROファースト』(日本コロンビア)がクロスビー、スティルス&ナッシュを下敷きにした本格的な洋楽的フォーク・ロック・アルバムだったのに対して、フォークルや五つの赤い風船を下敷きにした『ALICE I』は、フォークルや風船にはあったアーティスティックなステイトメントをあえて捨て、エンタテインメント性を押し出すことによって、ガロの名盤ファーストより親しみやすい、軽やかで楽しいアルバムになっています。ガロは最新のウエストコースト系アコースティック・ロックを日本語詞で実践する、という使命感がサウンドの重み・深みになっていました。アリスのデビュー作はガロのデビュー作から1年も経っていませんが、綺麗さっぱりと洋楽性を最小限に剪定し、なおかつすでに日本のフォーク・ロックの古典となっていたフォークルや風船のリスナーにも地続きで聴けるアルバムになっています。18曲入りベスト盤でヒット曲単位で聴けるアリスと、デビュー・アルバム『ALICE I』の印象は相当異なったものです。

また谷村新司、堀内孝雄、矢沢透の三人のロング・インタビューから構成された『帰らざる日々 誰も知らないALICE』は、人気絶頂期に刊行されたサクセス・ストーリーながら、メンバー三人がグループ結成時から目指す方向性はバラバラで、谷村氏と堀内氏の緊張関係が常につきまとい、谷村氏が堀内氏との対立に矢沢氏を緩衝役としてグループのキーマンの役割を担わせていたことを明かしています。矢沢透氏はアリス参加前に頭脳警察とも親交が深かったヴェテラン・ドラマーで、頭脳警察のPANTA氏はアリスのデビュー当時ばったり街で矢沢氏と出会い「何でアリスなんかと演ってるんだよ?」と矢沢氏に詰問し、正式メンバーなんだよと矢沢氏から聞いて「何だ、メンバーなのか」と矢沢氏に謝ったそうですが(白夜書房『日本ロック史体系』)、『帰らざる日々』を読むと矢沢透氏に好感を持たずにはいられません。矢沢氏もドラマーながらシンガーソングライターであり、アルバムにはおそらくグループの均衡を図って矢沢氏がリード・ヴォーカルを取る矢沢氏のオリジナル曲が収められているのですが、ライヴでは深夜ラジオの人気DJでもある谷村氏の独壇場で、『帰らざる日々』では人気上昇時のライヴでは2時間のうち谷村氏のトーク・コーナーが40分以上を占め嫌になった、と堀内氏が語っています。優れたシンガーソングライターの堀内氏にとってはアリスは人気が上昇するとともに窮屈な枷になり、謙虚な苦労人の矢沢氏は縁の下の力持ちで陰のまとめ役でした。しかしアリスの人気は多産なシンガーソングライターでマルチ・タレントの谷村氏の存在あってこそだったのは疑いはありません。1998年に50歳の谷村氏はソロで紅白歌合戦に出演し、アリス時代の最大ヒット「チャンピオン」を熱唱しましたが、ハード・ロックにアレンジされた「チャンピオン」を歌う谷村氏の姿はロブ・ハルフォード(ジューダス・プリースト)を彷彿とさせるものでした。それを鬼気迫る風情ではなく、無内容なまでに壮絶で爆笑に持っていくのが谷村氏ならではの至芸でした。実現しなかった今後のアリス再結成ツアーや晩年の闘病、まだ意欲を残しての逝去は痛ましく寂しいことですが、こちたき批判も物ともせず、多くのリスナーに愛され、さらに半世紀もの時代に愛されてきた谷村氏は幸福なミュージシャン生活をまっとうした、稀有なアーティストだったと思います。また谷村氏抜きにアリスはあり得ないでしょうが、堀内孝雄氏、矢沢透氏、両氏の長寿を願ってやみません。

https://youtu.be/mpL11zlmCPI?si=sQOVqtLRXHMVc5sA

https://youtu.be/i8ZOjKPuLX4?si=dlYjWS0TIzGqPiXK