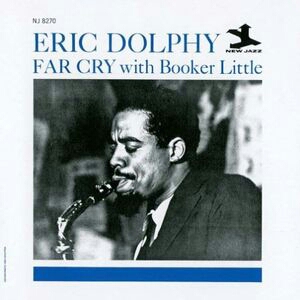

Eric Dolphy with Booker Little - Far Cry (New Jazz, 1961)

Eric Dolphy with Booker Little - Far Cry (New Jazz, 1961) Full Album : https://www.youtube.com/playlist?list=PL1C3768DDB36F7023

Recorded 21 December 1960, Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ

Released New Jazz NJ 8270, 1961

(Side A)

A1. Mrs. Parker of K.C. (Bird's Mother)" (Jaki Byard) - 8:03

A2. Ode to Charlie Parker (Byard) - 8:42

A3. Far Cry (aka. Out There) (Eric Dolphy) - 3:55

(Side B)

B1. Miss Ann (Dolphy) - 4:17

B2. Left Alone (Billie Holiday, Mal Waldron) - 6:41

B3. Tenderly (Walter Gross, Jack Lawrence) - 4:20

B4. It's Magic (Jule Styne, Sammy Cahn) - 5:40

(CD reissues bonus track)

1. Serene (Dolphy) - 6:37

[Personnel]

Eric Dolphy - bass clarinet on "Mrs. Parker of K.C.," "It's Magic," and "Serene"; flute on "Ode to Charlie Parker" and "Left Alone"; alto sax all other tracks

Booker Little - trumpet (except B2,B3,B4)

Jaki Byard - piano (except B3)

Ron Carter - bass (except B3)

Roy Haynes - drums (except B3)

エリック・ドルフィーを初めて聴く、できれば素直にムードのあるジャズをという人にはこの『ファー・クライ』がお薦めできる。見かけはオーソドックスとはいえドルフィーの作品だからあちこちに斬新な試みがあるのだが、スタジオ盤三部作の前2作『アウトワード・バウンド』『アウト・ゼア』に較べて飛躍的に説得力が向上しており、アヴァンギャルド・ジャズのミュージシャンとしてのドルフィーを予想しているとあまりに心地よいポスト・バップ・アルバムなので抵抗感なく聴けるばかりか、このアルバムで慣れれば他のドルフィーのアルバムもすんなり聴けるようになる。前2作も高い水準を楽々クリアしたアルバムだったが、『アウトワード・バウンド』は楽器単位のヴァリエーション、『アウト・ゼア』はトータルな実験性で印象に残るものだった。『ファー・クライ』は前2作の長所がすべて生かされている。トータルなムードの統一もあるし、1曲ごとの出来映えも前2作のどれよりも良い。

スタジオ盤三部作のドラムスはすべてロイ・ヘインズで、今回ベースは前作ではチェロだったロン・カーターが回った。ピアノは『アウトワード・バウンド』と同じ歩くジャズ・ピアノの歴史ことジャッキー・バイヤードで、リズム・セクションがこのトリオなら悪くなりようがない。そしてトランペットはマックス・ローチ・クインテットの天才少年ブッカー・リトルが初めてドルフィーと顔合わせする。リトルとドルフィーは61年10月のリトルの急逝までローチやコルトレーン作品でも共演し、リトルの傑作『アウト・フロント』にもドルフィーは貢献するが、最大の成果は61年7月に2週間だけ活動したエリック・ドルフィー&ブッカー・リトル・クインテットだった。だがそこで聴かれるリトルのプレイはドルフィーからの影響が強く出た八方破れなもので、本来のリトルの持ち味は『ファー・クライ』で聴ける端正で淀みなく、豊かな旋律を歌い上げるスタイルにある。その点でも『ファー・クライ』は正統的なビ・バップの後継するアルバムとして、最高傑作のひとつと高い評価を与えられる。

(Original New Jazz "Far Cry" LP Liner Cover)

この1960年12月にドルフィーは20日にジョン・ルイス&ガンサー・シュラーの『ジャズ・アブストラクションズ』にオーネット・コールマン、スコット・ラファロとゲスト参加、21日にはオーネット・コールマンの『フリー・ジャズ』にラファロとゲスト参加の後(以上2作はアトランティック・レーベル作品で、録音はニューヨークのA&Rスタジオ)、ニュージャージーのヴァン・ゲルダー・スタジオで『ファー・クライ』の録音をした。『ジャズ・アブストラクションズ』のドルフィー&オーネット未参加曲は19日録音だがアルバムの大半はドルフィー&オーネット参加曲が占めるので、ドルフィーの関わったジャズ史上屈指の名作3枚が実質2日で3枚制作されたことになる。ドルフィーは32歳と6か月、余命は3年6か月だった。

これだけの集中的スケジュールで作り上げたアルバムとは思えないほど『ファー・クライ』の選曲と各楽曲の構成は練り上げられたものだった。『アウト・ゼア』のタイトル曲を『ファー・クライ』と改題し、やはり『アウト・ゼア』収録曲中『セレーン』を再録(LPでは未収録、後に未収録曲集『ダッシュ・ワン』で発表され、現在は『ファー・クライ』ボーナス・トラック)したのはリトルとバイヤード入りの標準編成のクインテットでリメイクしたかったのだろう。実際『アウト・ゼア』のテイクは異様な編成だったため、同じ曲でも全然違って聴こえる。タイトル曲はA面3曲目でA面の締めくくりだが、ブッカー・リトルの端正なソロを先発にしてドルフィー渾身のアウトすれすれのソロが後発するのがスリリングになっている。A面1曲目と2曲目はジャッキー・バイヤードのオリジナルで、チャーリー・パーカーのお母さんに捧げられたA1は軽快なブルースをユニークなテーマ処理で聴かせる。バスクラリネット使用のA1に続いてパーカー追悼曲のバラードA2ではドルフィーのフルートが情感豊かで美しい。そしてドルフィー自作のA3で結ばれるA面の流れは完璧と言ってよい。

(Original New Jazz "Far Cry" LP Side A Label)

B面はドルフィー自作の16小節×2をテーマに持つスウィンガー『ミス・アン』から始まる。典型的なドルフィー節というべきテーマで、『オード・トゥ・C.P.』ともども最晩年のヨーロッパ録音までライヴ演奏されている。A3やこのB1のようなノリ重視の曲ではドルフィーは主楽器のアルトサックスを使うようだ。B2からが必殺で、リトルの抜けたカルテットでマル・ウォルドロンの『レフト・アローン』をフルートのワンホーンで吹く。この曲は当時も今も日本でしか知られていないがドルフィーはいち早く目をつけた。フルート用に移調しているが、ジャッキー・マクリーンがアルトサックスを吹いたウォルドロンのオリジナル・ヴァージョン以上に激情的なプレイが聴ける。ドルフィーがアヴァンギャルド・ジャズに分類されるのも、アヴァンギャルドの領域にとどまらない広いリスナーへの訴求力を持つのも爆発的なエモーションとスウィング感によるのがわかる。

続くB3はドルフィー以外は全員休んで、ビリー・ホリデイの愛唱曲をソロ・アルトサックスで感動的に歌い上げる。管楽器の無伴奏ソロ演奏ならではの緊張感もグッとこみ上げるが、続くB4ではリズム・セクションが戻り、バスクラリネットのワンホーンで大スタンダードの『イッツ・マジック』が朗々と奏でられる。実際はドルフィーはかなり破天荒なピッチでフレーズを吹いているのだが、B面の流れで聴くとこれが実に爽やかに聴こえるのだ。A面の流れも完璧だったが、B面の流れも完璧という以外ない。CDのボーナス・トラックでは『ファー・クライ』セッションで録音されLP未収録になった『セレーン』がさらに続くが、ミドル・テンポの場合の典型的なドルフィーのオリジナルなのでアンコール・ナンバー的に収まりも良い。プレスティッジ(ニュー・ジャズ)レーベルの管理番号ではアルバム全編と『セレーン』が収録順にナンバリングされているそうだから、アルバム編集後のナンバリングであって録音順を表すものではないだろう。

(Original New Jazz "Far Cry" LP Side B Label)

通常マスター・テープの管理番号は録音順にナンバリングされるものだが、プレスティッジではアルバム編集後のセカンド・マスターを残せば良しとして編集前のオリジナル・マスター・テープは破棄(再使用)する慣習だったと思われる。幸いドルフィーのアルバムは数年後のドルフィー急逝によってロングセラー商品になり、状態の良いマスターが常に保管されるようになった。プレスティッジに限らず他のレーベルでも売れない作品の場合マスター・テープ自体が紛失してしまい、CD化に当たって初回プレスLPから盤起こしでCD用のマスター・テープが作成される場合もけっこうある。これはジャズに限らず、60年代末~70年代初頭のマイナー・レーベル林立期のロックでも多い。

ドルフィーのディスコグラフィーを見ると、アルバムの曲順通りに録音されることなどまずあり得ず、バスクラリネット2曲、フルート2曲、アルトサックス2曲と同じ楽器を使う曲を連続演奏する場合が多い。『ファー・クライ』も実際の録音順は楽器単位だったろう。アルバムにまとめる際に絶妙の配置がされた、というより実際のアルバムではどんな曲順にするか予定した上で全曲が収録されたのは間違いない。昨日は『ジャズ・アブストラクションズ』、今日は『フリー・ジャズ』の録音を済ませたばかり、ニュー・ジャズ(プレスティッジ)レーベルの録音だからミーティングもリハーサルもないぶっつけ本番の録音で、理想的なメンバーとはいえテレパシーで結ばれたとしか思えない演奏が収録されたのだ。だが残りの生涯でドルフィーが制作できたスタジオ録音アルバムは3枚きり、そのどれもが生前には発売されなかった。