エリック・ドルフィー Eric Dolphy - アウト・ゼア Out There (New Jazz, 1961)

エリック・ドルフィー - アウト・ゼア (New Jazz, 1961)

エリック・ドルフィー Eric Dolphy - アウト・ゼア Out There (New Jazz, 1961) Full Album : https://www.youtube.com/playlist?list=PL0q2VleZJVElUBckqtTDcCFHx7SW6Fqmd

Recorded at The Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ, August 15, 1960,

Released by Prestige Records New Jazz NJLP 8252, 1960,

(Side A)

A1. Out There (Eric Dolphy) - 6:55

A2. Serene (Dolphy) - 7:01

A3. The Baron (Dolphy) - 2:57

(Side B)

B1. Eclipse (Charles Mingus) - 2:45

B2. 17 West (Dolphy) - 4:50

B3. Sketch of Melba (Randy Weston) - 4:40

B4. Feathers (Hale Smith) - 5:00

[ Eric Dolphy Quartet ]

Eric Dolphy - alto saxophone (A1, B4), flute (B2, B3), clarinet(B1), bass clarinet (A2, A3)

Ron Carter - bass, cello

George Duvivier - bass

Roy Haynes - drums

*

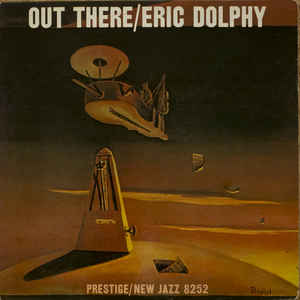

(Original New Jazz "Out There" LP Liner Cover & Side A Label)

本作『アウト・ゼア』は『アウトワード・バウンド(惑星)』に続くエリック・ドルフィーのセカンド・アルバムになり、前作から4か月後の1960年8月に録音されました。サード・アルバム『ファー・クライ』が1960年12月録音、4作目の『アット・ファイヴ・スポットVol. 1』が1961年7月録音、次の『イン・ヨーロッパVol. 1』が1961年9月録音ですから順風満帆に見えますが、ドルフィー生前に発売されたのはここまでで(『イン・ヨーロッパ』はデンマーク盤のみの発売)、残り7枚分のアルバムはお蔵入りにされていたのです。翌1962年にはドルフィーは契約レーベルを失い無所属になります。1963年5月~6月に『アイアン・マン』『カンヴァセーション』の二部作をアラン・ダグラス・プロダクションに録音するがこれもお蔵入りで、『カンヴァセーション』がテスト盤のみプレスされただけでした。1964年にようやくブルー・ノート・レーベルと契約して、2月録音の7作目『アウト・トゥ・ランチ』は半年後には発売予定が組まれましたが(実際、発売されるやいなや1964年ジャズ界の最大の話題作となりました)、チャールズ・ミンガスのヨーロッパ・ツアーのメンバーをこなした後にヨーロッパ諸国を単身巡業していたドルフィーは『アウト・トゥ・ランチ』発売前に糖尿病の悪化による実質的な過労死で急死してしいます。享年36歳でした。プレスティッジとアラン・ダグラス・プロダクション、またドルフィーがヨーロッパ巡業先でラジオ出演していた未発表録音が『アウト・トゥ・ランチ』によるドルフィー再評価に便乗して次々とリリースされました。ドルフィーの生前の公式録音は総計25枚ほどになりますが、お蔵入りになっていた没後発表・編集アルバムが20枚あまりですから皮肉どころでは済みません。

日本ではプレスティッジ(ニュー・ジャズ)盤とフォンタナ盤はすぐに国内盤が出ましたから、『アット・ファイヴ・スポットVol. 1』と没後すぐアルバム化された急死1か月前のオランダのラジオ放送用ライヴ『ラスト・デイト』の人気が特に高く、『アウトワード・バウンド』とブッカー・リトル参加の『ファー・クライ』、『アウト・トゥ・ランチ』がそれに次ぐ人気作でしょう。欧米では遺作『アウト・トゥ・ランチ』の評価が圧倒的ですが、ブルー・ノートは'60年代末まで海外盤のプレスを許可しなかったのでアメリカ以外の国では輸入盤国内仕様で発売されていました。プレスティッジは玉石混淆なインディー・レーベルで、同じインディーでもブルー・ノートは丁寧な制作で定評がありましたから、ドルフィー起死回生のアルバムになるはずだった『アウト・トゥ・ランチ』は実際に即時に高い評価をうけました。その点でもドルフィーは非常に不運なタイミングで急逝してしまった人でした。欧米での評価の目安となるallmusic.comやPenguin Music Guideではプレスティッジ時代のスタジオ三部作『アウトワード・バウンド』『アウト・ゼア』『ファー・クライ』はどれも満点、または「アウト・ゼア』が星5つで他2作は星4つ半の高評価で、ライヴの『アット・ファイヴ・スポット』三部作と『イン・ヨーロッパ』三部作は星3つ半~満点まで評価にムラがあります。『アイアン・マン』『カンヴァセーション』二部作は『アイアン・マン』が満点で『カンヴァセーション』は星4つ。『アウト・トゥ・ランチ』は満場一致の満点です。追悼盤『ラスト・デイト』は星4つ、1987年に発掘リリースされた60年~62年のドルフィー自身のプライヴェート録音アルバム『アザー・アスペクツ』は星4つが平均点です。足かけ5年の活動で現在これだけ高い評価を得ているにもかかわらず、ドルフィーは晩年3年間安定した仕事に恵まれませんでした。ラジオ放送用ライヴの『ラスト・デイト』はドルフィーの総決算と言える感動的なアルバムですが、スタジオ録音の遺作『アウト・トゥ・ランチ』は聴けば聴くほどドルフィーが生きていたらどんな方向に進んで行ったか想像できないものでした。

初アルバム『アウトワード・バウンド』でも汚い絵がジャケットを飾っていましたが、2作目の本作も同じ画家がジャケットを手がけています。ドルフィーの友人で「プロフェット」があだ名の画家だっただそうで、『アット・ファイヴ・スポット』にも「ザ・プロフェット」というその友人の画家に捧げた曲が入っていました。プレスティッジはアーティストの意向を無視してアルバム・タイトルや選曲、ジャケットを決めてリリースしてしまうのでも悪名高かったインディー会社でしたが、それは社長のボブ・ワインストックが制作にも口を出していた頃で、ドン・シュリッテンがプロデューサーに就任したプレスティッジのサブ・レーベル、ニュー・ジャズではブルー・ノートやリヴァーサイド並みとはいかないまでも、かなり改善されていました。スタジオ録音三部作はドルフィー自身がタイトルと選曲を任されたとおぼしく、『アウトワード・バウンド』と『アウト・ゼア』のジャケットもドルフィーの意向が通ったものでしょう。こんなジャケットを採用するのはサヴォイかエル・サターンくらいしかありませんが、ドルフィー自身の意向となるとそれなりのものに見えてきます。『ファー・クライ』のジャケットはその時期ニュー・ジャズ・レーベルが統一デザインにしていたためで、同時期のドルフィー参加作で言えばケン・マッキンタイア『ストレート・アヘッド』、ロン・カーター『ホエア?』、マル・ウォルドロン『ザ・クエスト』などはタイトルとアーティスト写真が違うだけでデザインは全部同じです。ドルフィーの『アウトワード・バウンド』と本作の場合は、この泥臭い下手なダリの亜流のような絵画ジャケットがアルバム内容とよく合っていて、特に本作のメトロノームのそびえ立つ地平に空飛ぶ楽器(ベースが本体、プロペラがハイハットで舵がチェロ、帆に木管楽器類)というのはドルフィーの横顔が描かれた『アウトワード・バウンド』同様アルバム用の描き下ろしでしょうから、これはこれでなかなか味のある、アルバム内容のイメージを伝える良いジャケットです。

ロン・カーターは『アウト・ゼア』ではキー・パーソン的な役割で、このアルバムはドルフィーの各種木管(普通のB♭クラリネットの使用は珍しいですが)、カーターのチェロとアルコ・ベース、ジョージ・デュヴィヴィエのベース、ロイ・ヘインズのドラムスという類を見ない実験的な変則編成カルテットで制作されました。ドルフィーがロサンゼルス時代に参加していたチコ・ハミルトン・クインテットは各種木管、ギター、チェロ、ベース、ドラムスの5人編成がトレード・マークでしたが、ギターとチェロの比重を高めてピアノレス編成でも安定したサウンドでした。ドルフィー参加作でもハミルトン・クインテットは『アウト・ゼア』とはまったく違うウエスト・コースト・ジャズ系統のスマートなアンサンブルでした。ドルフィーのプレスティッジのスタジオ録音三部作はどれも名盤ですが、もっとも実験的な『アウト・ゼア』を満点にして前後作を星4つ半にしている評価があるのは総花的な評価を避けた相対評価でしょう。実験性からも『アウト・ゼア』は『ファー・クライ』を飛ばして『カンヴァセーション』『アイアン・マン』二部作と『アウト・トゥ・ランチ』につながっていく作風です。欧米での評価ではライヴ盤が星4つ止まりなのは、ライヴ盤でのドルフィーはフリー・ジャズというよりはストレート・アヘッドなポスト・バップ的演奏と見なされているからでしょう。スタジオ録音三部作でも『アウトワード・バウンド』や『ファー・クライ』は乗り乗りの曲あり抒情的な曲ありの親しみやすいアルバムですが、『アウト・ゼア』はそうはいきません。ピアノレスの上に冒頭のアルバム・タイトル曲からアルトサックスとチェロのユニゾンによるテーマ提示が異様で、先発ソロもロン・カーターのチェロから始まります。オーネット・コールマンやアルバート・アイラーがヴァイオリンやチェロ入りのフリー・ジャズで成果を上げたのはドルフィーの没後の1965~1966年以降です。このロン・カーターのチェロは、音大卒でチェロ専攻だったというのが疑問になるような演奏ですが、そのくらい常軌を逸した音列によるプレイをドルフィーから指定されたことになります。

また、ドルフィー自身の使用楽器もアルトサックス2曲、バスクラリネット2曲、フルート2曲と意図的に均等に振り分けられ、ジャズのアルバムとしては比較的短い34分・7曲でチコ・ハミルトン・クインテット以来ひさびさに通常のB♭クラリネットで1曲を吹いています。カーターのチェロを起用したのはドルフィー以外のソロイストとのコントラストが狙いでもあるでしょうが、それよりもピアノレス編成による異様なサウンド空間が本作の特色で、ジョージ・デュヴィヴィエ(ベース)やロイ・ヘインズ(ドラムス)はビ・バップ全盛期からのヴェテランですがドルフィーの意図をきっちり汲んで理想的なプレイをしています。セロニアス・モンクやジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、ジャッキー・マクリーンあたりでもレギュラー・バンドを持つ以前にはセッション・メンバーがリーダーの意図を理解できず焦点の定まらないアルバムになることがよくありましたが、アルバムは少ないながらもドルフィーは自分より格上のメンバーが相手ですらしっかりリーダーシップを握っていました。メンバーの方向性がドルフィーに近い『アウトワード・バウンド』や『ファー・クライ』、ドルフィーを慕う若手メンバーが集まった『カンヴァセーション』『アイアン・マン』二部作や『アウト・トゥ・ランチ』よりリーダーシップを取るのが困難な条件で、それを成功させたのが本作の成果でしょう。ドルフィーのプレスティッジ/ニュー・ジャズ時代のアルバムはオーネット・コールマンのアトランティック時代のアルバムに並ぶものですが、同時期にドルフィーが参加していたチャールズ・ミンガスのバンドやジョン・コルトレーンのバンド、またオーネット・コールマンに較べると、ドルフィーの自作曲はユニークな作風ながらミンガスやオーネット、コルトレーンほど楽想が豊かとは言えず、スタンダード曲や他のジャズマンのオリジナル曲を交えた方がドルフィー自身の演奏も躍動感や情感に溢れます。本作でもミンガスやランディ・ウェストンの曲を取り上げ、ウェストンの「Sketch of Melba」でのフルート演奏からアルバム最終曲のヘイル・スミスの楽曲「Feathers」への流れはクライマックスをなしていますが、スタジオ録音三部作の他の2作で聴けるジャッキー・バイヤードやファイヴ・スポットのライヴのマル・ウォルドロンのピアノがいかに貢献度が高かったかも思わせるので、ピアノレスかつワンホーンの変則カルテットの本作は実験的な完成度と引き換えにドルフィーのアルバムの中ではあまり間口の広くない、前後のアルバムと併せて聴かないとやや親しみの湧きづらい仕上がりになっているように思えます。

(旧稿を改題・手直ししました)