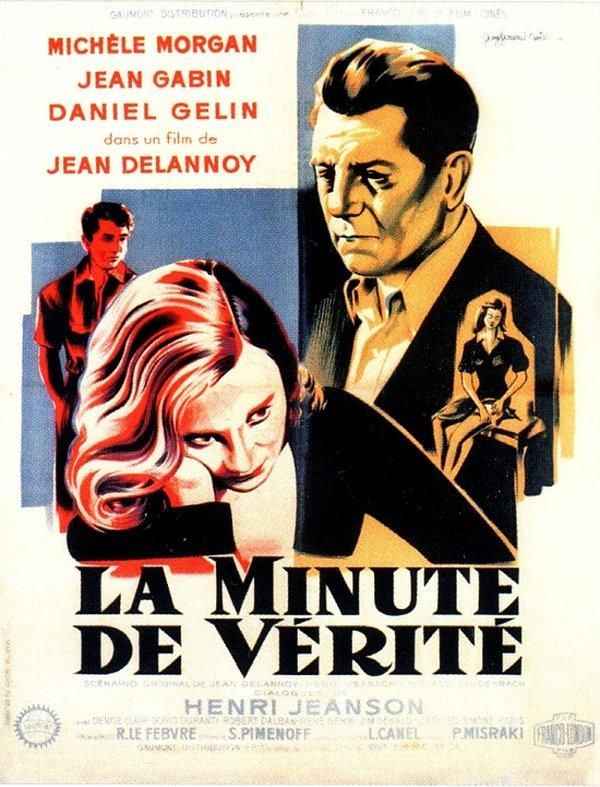

『愛情の瞬間』La minute de verite

103分 モノクロ 1952年10月22日(仏)/日本公開1954年5月13日

監督 : ジャン・ドラノワ

出演 : ミシェル・モルガン

医師のピエールは、自殺を試みた瀕死の画家ダニエルの元を訪れる。彼がその部屋で発見したのは妻マドレーヌと一緒に写るダニエルの写真だった……。三者三様の愛の形が語られる恋愛心理劇。

現在進行形のカタストロフと過去の平行話法はギャバン出演の前作で、アンリ・ドコワン(1890-1969)監督の『ベベ・ドンジュについての真実』で成功していましたから、今回のドラノワ作品はさらに冴えています。非常にスムーズな語り口で、こうした映画の話法革新の世界的な流行はオーソン・ウェルズの『市民ケーン』'41の巨大な影響力からビリー・ワイルダーの『深夜の告白』'44、オットー・プレミンジャーの『ローラ殺人事件』'44(アカデミー賞撮影賞受賞)の両大ヒット作を経て、ワイルダーの『失われた週末』'45(アカデミー賞最優秀作品賞受賞)と同年の大ヴェテラン監督マイケル・カーティスの『深夜の銃声(ミルドレット・ピアース)』'45(アカデミー賞主演女優賞=ジョーン・クロフォード)で定着し、ワイルダーやプレミンジャー同様戦後映画の潮流を示すロバート・ロッセンの『ボディ・アンド・ソウル』'47(アカデミー賞編集賞受賞)、ジョセフ・L・マンキウィッツの『三人の妻への手紙』'49(アカデミー賞監督賞・脚色賞)、さらにマンキウィッツのアカデミー賞最優秀作品賞ほか5部門受賞作『イヴの総て』'50、『イヴの総て』と同年対決になったため割を食ったワイルダーの『サンセット大通り』'50(アカデミー賞脚本賞ほか3部門受賞)でピークを迎えます。アメリカ映画が先駆をつけて世界的に流行したので他の映画生産国では『深夜の告白』『ローラ殺人事件』のヒット後に遅れて現れ(『市民ケーン』は戦時中の作品で内容も斬新すぎヒットせず、当時はアメリカ国内の新人監督に影響を与えたにとどまりました)、スウェーデンのイングマール・ベルイマン('46年監督デビュー)の初期作品や日本の黒澤明の『羅生門』'50は戦後アメリカ映画の潮流を独自に解釈したものです。『羅生門』やベルイマンの『渇望』'49や『夏の遊び』'51と較べると『ベベ・ドンジュについての真実』'52や本作『愛情の瞬間』'52はまだアメリカ映画の手法の直輸入から独自の効果を生み出しているとまでは行かず、フランス映画でアメリカ映画の最新手法を実践して成功作をものしたに止まり、改めて黒澤やベルイマンはドコワン、ラコンブ、ドラノワ級のフランス映画監督より才能あったんだなあと失礼な感想を抱きますが本作だって十分面白い映画です。しかし『ベベ・ドンジュ~』が真実味はあるけれど決定的に断絶がある夫婦、という人物設定でないと成立しないように、本作もモルガンの演じる人妻の一種弱い性格、思い上がった青年のジェラン、磊落なギャバンという性格類型から映画が組み立てられているために話法は新しいが内容は意外と奥行きに乏しく古めかしい不倫映画という結果になっている。そこが話法の革新がそのまま人間性の洞察自体の革新に結びついた『市民ケーン』以降のアメリカ映画、また黒澤やベルイマンとは違うので、戦前のフランス映画に描かれなかった夫婦像を描いた点では鋭い『ベベ・ドンジュ~』もフランス映画としては新しいですが映画の新しさが素材の新しさと話法の新しさまでで、戦前作品でも古風な題材に人間性の徹底的な追究を行っていた『獣人』や『愛慾』より本質的な新しさはない、とも言えます。そして『獣人』のルノワールや『愛慾』のグレミヨンはアメリカ映画の話法革新など採用しなくても洞察力に富んだ衝撃的な映画を作ることができた監督なので、『ベベ・ドンジュ~』や『愛情の瞬間』は成功した意欲作ですが時代の試練を経ると『どん底』『獣人』や『愛慾』『曳き船』より古びて、とまでは言いませんが力の弱い映画に見える。本作もアンリ・ジャンソン脚本、ポール・ミスラキ音楽とフランス映画も戦後に入ったと思わせるだけに、不倫映画の佳作にとどまったのが惜しまれる作品です。とはいえ本作は主演女優モルガンの戦後の代表作と言える作品で、準主演のギャバンも好演ですし、VHSやLD時代から映像ソフトがリリースされている定評ある作品で、モルガンとギャバン(そしてジェラン)いずれものキャリアから外せない映画です。面白く観て、その後物足りなさが残るような作品ですが、まあたいがいの映画はそうではありませんか。

●4月29日(日)

『彼らの最後の夜』Leur derniere nuit

91分 モノクロ 1953年10月23日(仏)/日本未公開

監督 : ジョルジュ・ラコンブ

出演 : マドレーヌ・ロバンソン

図書館司書を務めるリュファンの裏の顔はギャング団のボスだ。彼らは大工場の襲撃に失敗し逮捕されてしまう。リュファンは移送中脱走し、同じ下宿のマドレーヌとともに逃避行を始めるが、次第に彼の過去が明らかになる……。

と、90分の映画が前半30分、中盤30分、後半30分という構成の均整も特徴的な本作はフランス版フィルム・ノワールとしてなかなかの出来で、小品佳作止まりですが次作『ラインの処女号』'53ともども70点満点で65点というような、地味で渋くていかにも低予算映画なのですがギャバンというと港、という『望郷』のギャバンのイメージを『鉄格子の彼方』'49以来ひさびさに(『港のマリィ』'50は艶笑コメディなので数に入れません)採用して成功しており、監督ラコンブはギャバン作品では『狂恋』'46以来ですが、演出にも脚本にもムラを感じさせた『狂恋』よりも現在進行形で説明なしにどんどん進む本作の方がずっと完成度が高い犯罪サスペンス映画です。ギャバンの過去、ロバンソンの過去も台詞であっさり済ませてそれまでのギャバンとロバンソンの行動に一発で納得がいくようになっていて、回想形式で過去を描く場面を挿入したら映画の勢いを削いでしまったでしょうから現在進行形で押し通した本作の話法は成功しています。ギャバンもロバンソンも訳ありのキャラクターを意外性と説得力の両方を兼ね備えた好演で、これが日本未公開、世界初DVD化なら意外な拾い物という感じがします。日本公開されていれば案外好評だったのではと思われる隙のない出来で緊迫感が何となく不穏な冒頭から結末まで持続し、港に追い詰められる前科者のギャバンなら『望郷』『霧の波止場』『鉄格子の彼方』以来ですし、現在進行形でどしどし進めていくスタイルは『狂恋』の助監督レイモン・ラミ(1903-1982)唯一の監督作『面の皮をはげ』'47がありましたがラコンブの本作の方が脚本・演出ともに上です。ただし『面の皮をはげ』は終盤20分だけはすごい映画になる、ラスト3分間で度肝を抜くという捨てがたい作品なので、本作のラストシーンだって十分強烈でラコンブやるじゃないかと肩を持ちたくなりますが、それまで70分間冗長な展開ながら終盤20分で一転する『面の皮をはげ』の終盤の追いこみと衝撃のラスト3分間にはかなわない。またラコンブ自身の『狂恋』は欠点も多いですが華のある映画で、それがフランス国内250万人動員という大ヒットにつながったのですが、そういう華を捨てたところに本作の完成度はあるわけです。映画というのはそのどちらもありなものでしょう。惜しまれるのは『ジャン・ギャバンの世界』に収録された日本未公開作品、『トンネル』'33、『メッセンジャー』'37や『ヴィクトル』'51、『ベベ・ドンジュについての真実』同様(『リラの心』'32は直訳で十分良い邦題になっていますが)、原題『ミラー (Miroir)』(人名)が『面の皮をはげ』と内容に即したかっこいい邦題がついたように、日本公開作品だったらもっと良い邦題がついただろうにと思われる点です。コスミック出版は大量の日本未公開・日本(世界)初DVD化作品をリリースしてだいたい妥当な邦題で、本作『彼らの最後の夜』も含めて未公開作品の何に当たるのかちゃんとわかる適切な邦題ですが、物足りなさがあるのも仕方がありません。原題とかけ離れた邦題よりは良しとすべきでしょうか。

●4月30日(月)

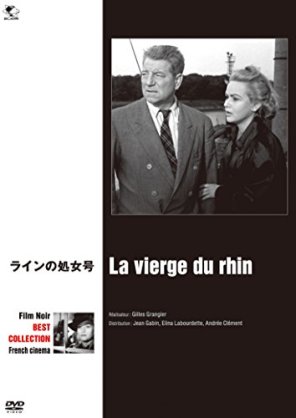

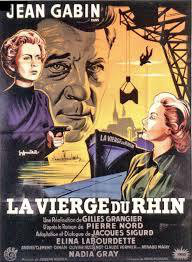

『ラインの処女号』La Vierge du Rhin

85分 モノクロ 1953年11月13日(仏)/日本未公開(テレビ放映)

監督 : ジル・グランジェ

出演 : エリナ・ラブルデット

戦死したと思われていたジャック。そして妻ジュヌヴェーヴはジャックの船会社を愛人のモーリスとともに乗っ取っていた。ある日復讐を誓うジャックが現れ、二人はジャックを亡き者にしようと躍起になるが……。

と、本作は後にギャバン主演作品をたびたび手がけるようになるジル・グランジェ(1911-1996)監督とギャバンの初顔合わせ作品で、ラコンブの『彼らの最後の夜』も説明なしに現在進行形で進んでいく犯罪サスペンス映画のなかなかの快作でしたが、本作はラコンブ作品よりもさらに良く、他社から単品で3,000円で日本盤DVDが既発売で『ラインの処女号』はかつてのテレビ放映題名でもあり原題直訳でもありますが、戦後フランスの犯罪サスペンス映画マニアなら単品で3,000円出しても隠れ佳作を掘り当てたと思うような、満足度の高い作品です。上記のあらすじで結末がわかってしまった方も多いのではないかと心配しますが、文字情報と映像情報ではリアリティの次元がまったく別物なので、本作はずばり『ローラ殺人事件』の手法の応用編なのですが、中盤と結末で2回どんでん返しがある『ローラ殺人事件』が原作のベストセラー推理小説が忘れられ読まれなくなっても映画は傑作として残っているように、『ローラ殺人事件』の簡単なあらすじを読むと推理小説の読者には2回のどんでん返しの両方が予想がついてしまいますが、それは推理小説に悪ずれしているからで映画『ローラ殺人事件』を虚心に観れば観客はあっと言わされます。本作『ラインの処女号』もそうで、原作小説はピエール・ノールで『エスピオナージ』'73他多くの映画化作品のある作家ですが(シムノンほどの一流作家ではないでしょうが)、中盤までギャバンが妻とその愛人から命を狙われる『郵便配達は二度ベルを鳴らす』を逆から描いたような話かと思うと意外な方に話が展開するのはまず予想できず、脚本がぶっきらぼうながら筋が通っていて全編に張られた伏線も納得いき、結末のどんでん返しも鮮やかです。ふと気づいてみるとクレジットロールが映画のエンディング後に流れるのも洒落ています。定評ある名作もいいですが、あまり知られていないし注意する人もいない意外な小品佳作を見つけるのは嬉しいもので、本作の下敷きが『ローラ殺人事件』と言っても両方観てからでないとわからないので種明かしにはならないでしょう。『彼らの最後の夜』と本作の2本立てなら実にかっこいい未公開作品の本邦初公開になると思いますが(『リラの心』『ヴィクトル』もいい作品でした)、昨今よほどのブランド監督の作品でもない限り旧作の日本初公開は難しいでしょう。『ジャン・ギャバンの世界』は'53年本国フランス公開までのパブリック・ドメイン作品が収録対象ですが、翌'54年ギャバンはジャック・ベッケル(ルノワールの『どん底』『獣人』の助監督)の『現金に手を出すな』(3月公開)、マルセル・カルネの『われら巴里っ子』(9月公開)、ジャン・ルノワールの『フレンチ・カンカン』(12月公開)とキャリアの総括と大俳優の風格を示すような作品に連続出演し、『現金に手を出すな』と『われら巴里っ子』の2作の演技で再びヴェネツィア国際映画祭男優賞を受賞します。'53年までのギャバンがどれほど充実した作品に出演してきたかはこれまでご紹介してきた『ジャン・ギャバンの世界』第1集~第3集収録の30作でほぼ尽されていると思います。