今回からは

大映の「

ガメラ」シリーズを第1作『大怪獣

ガメラ』'65、第2作『

大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』'66、第3作『

大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』'67、第4作『

ガメラ対宇宙怪獣バイラス』'68、第5作『

ガメラ対大悪獣ギロン』'69、第6作『

ガメラ対大魔獣ジャイガー』'70、そして

大映倒産によってシリーズ打ち切りとなる第7作『

ガメラ対深海怪獣ジグラ』'71までを観直して感想文を書いていきます。

大映は社名だけが売却され、のちにかつてのシリーズを手がけた

湯浅憲明監督による第8作『宇宙怪獣

ガメラ』'80が単発製作され、平成

改元後は「

平成ガメラ三部作」と呼ばれる3作が

金子修介本編監督・

樋口真嗣特技監督による第9作『

ガメラ 大怪獣空中決戦』'95から3作作られましたが、

ゴジラ映画が第15作『

メカゴジラの逆襲』'75で一旦終わったように、連続して製作された第7作『

ガメラ対深海怪獣ジグラ』'71で

ガメラ映画は一旦終わったと見なすのが妥当と思われます(『宇宙怪獣

ガメラ』'80は

ガメラ映画というよりも

マッハ文朱主演の宇宙女性スーパーヒロイン映画でした)。これら

ガメラ映画は地上波で映画のテレビ放映がさかんだった頃に

ゴジラ映画同様くり返し放映され、おそらく映画館上映時以上の数の観客にテレビ放映によって恵まれたと思われます。また

アメリカ版上映から'60年代の特撮怪獣映画として

ゴジラ映画同様

ガメラ映画は国際的な人気があり、筆者も米ミルク・クリーク・エンタテインメント社の、

平成ガメラ三部作まで11作を収録した4枚組DVD『GAMERA Legacy Collection 1965-1999』2014で近年ひさしぶりに観直す機会を得た次第です。映画好きでも特撮とアニメは敬遠されるかたは多いようですし、逆に映画は特撮とアニメしか観ない、というマニア層も存在するそうですから中途半端な感想文など書いても仕方ない気がしますが、逆に筆者のような特撮素人にはどう見えるかという点ではあながち無駄な感想文ではないつもりです。それに感想文がどうでも良くても、公開時の魅力的なポスターをお目にかけるだけでもひとまず役目は果たすことができるのではないでしょうか。

●6月24日(日)

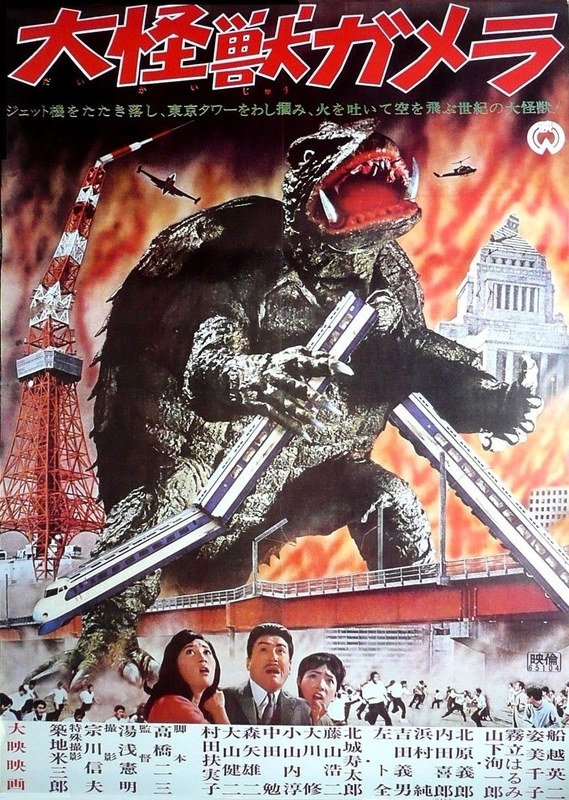

『大怪獣

ガメラ』(

大映京都'65)*

湯浅憲明監督, 78min, B/W; 昭和40年11月27日公開

○解説(

キネマ旬報新作邦画紹介より)「宇宙パ

トロール・ホッパ」の高橋二三がシナリオ、「

幸せなら手をたたこう」の

湯浅憲明が監督のモンスター映画。撮影は「掏摸(すり)」の宗川信夫と「透明人間と蠅男」の築地米三郎。

○あらすじ(同上)

北極海上空で、国籍不明機が米国戦闘機によって撃墜された。落ちた飛行機は原爆を搭載していたため、恐しいキノコ雲が上空をおおった。そして、このショックで、地下で冬眠を続けていたといわれる

イヌイット伝説の怪獣

ガメラが眼をさまし、地上に甦えってしまった。やがて、この海ガメに似た怪獣

ガメラは日本に上陸し、まず北海道の北端にある岬に姿を現し、

灯台をふみ倒した。しかし、

ガメラは逃げ遅れた

灯台守の子俊夫(内田喜郎)をふみ殺そうとはせずそっと救けて、親のもとに帰した。それ以来動物好きの俊夫はすっかり

ガメラのファンになってしまった。一方地熱や石油などの炎を好む

ガメラは同じ北海道にある

地熱発電所に向った。

ガメラの侵入を防ごうとする

自衛隊は、数万ボルトの高圧電流を仕かけたが、

ガメラには一向に通じず、地底から吹きあげる炎をうまそうに吸いこんだ

ガメラは、ますます勢いをまして暴れまわった。動物学者日高(

船越英二)が提案した冷凍作戦も無為に終り、遂に

ガメラは東京にやってきて、猛威をふるった。これを知った全世界の科学者が続々と東京に集り

ガメラ防衛対策本部が設置された。連日会議は続き、その結果最終的結論として、Zプラン採用が決定した。Zプランは着々と実行に移され、まず

ガメラをZプラン遂行の唯一の場大島に導きいれるため、

東京湾から大島まで長い石油の帯がしかれ点火された。炎が好物な

ガメラは炎をつたって大島に近づいた。が、大島に着く寸前火は強烈な風雨のため、石油がちり消えてしまった。だが無念がる日高ら世界の科学者たちの前で

三原山が爆発したのだ。

ガメラはまたこの火におびきよせられ遂に大島に上陸した。Zプランはただちに遂行された。炎をおとりに、

ガメラを地下にすえつけたロケットの最前部におびきよせ、そのまま

ガメラをロケット内にとじこめ、火星にむけてロケットを発射したのだ。

ガメラ撃退に成功し喜び騒ぐ世界の科学者たちをよそに、俊夫は

ガメラを乗せたまま夜空にすいこまれていくロケットをいつまでもいつまでも見送っていた。

大映TMタイトルの後映画はすぐに雪原を行く雪上車、そして「

エスキモー部落に着いたぞ」(インディアン、ニグロと同じく現在は呼び換えられていますが、歴史的観点から映画通りにします)と雪上から降りた観測船ちどり丸船長(小山内淳)と動物学者の日高博士(

船越英二)が

エスキモーと挨拶し(日本語の会話ではなく、字幕スーパーで翻訳が表示されます)、「あっ、あれは?」

アメリカ軍基地に場面は切り替わり、こちらも英語で極地の探査機からの連絡が異変をキャッチしたことが字幕スーパーで示めされます)、原子雲が上がるのが

エスキモー部落から見え、

アメリカ軍指令基地が妨害電波による情報の混乱に陥っていると、氷河が割れて巨大な亀が現れます。これが5分目で、

ガメラの闊歩に重ねてクレジット・タイトルが始まります。

エスキモー部落酋長(

吉田義夫)は

エスキモー間に伝わる

ガメラ伝承を日高に説明し、

アメリカ軍も巨大亀の出現を確認します。日高博士は英語スピーチで

アメリカのテレビ番組で

エスキモー伝承と動物学者としての見解から

ガメラ出現を説明し、続いて映画はドイツ、ソヴィエト、中国の新聞の

ガメラ報道の紙面を映します(丁寧に新聞紙面が作られています)。調査のため

エスキモー部落に残った日高博士、助手の京子(霧立はるみ)、青柳カメラマン(山下洵一郎)以外の調査船ちどりの乗組員はちどりの沈没で命を落とし、

ガメラが北海道に現れたのが農民(

左卜全)の目撃情報、

灯台の桜井(北原義郎)の観測から判明し、

灯台に現れた

ガメラは

灯台を破壊しますが、

ガメラは亀好きの桜井の息子・俊夫(内田喜郎)の姿に襲うのを止めます。原爆実験に巻き込まれても死ななかった、推定される

ガメラの生態は、体内にエンジンを宿した一種の火力動力による生物とされ、ついに北海道に上陸した

ガメラに火力兵器は無効と判断した日高博士と村瀬教授(浜村純)は冷凍爆弾の使用を立案し、

ガメラは転覆してこのまま起き上がれず餓死するのが期待されますが、

ガメラは引っ込めた四肢から火焔噴射して飛び去ります。ここまでで50分で、姉の信代(姿美千子)と築上の実家に身を寄せた俊夫少年は自分の飼っていた亀が

ガメラになったと信じ込んでいます。続いて

東京湾の異変が観測され、日高博士と村瀬教授は

東京湾に

ガメラが潜んでいる可能性が高いと対策を立てます。世界中の科学者が日本に結集し(ここからは字幕スーパーではなく、外国人科学者はカタコト日本語を話します)それには大

鳥島(

キネマ旬報の記録では大島ですが、映画では「おおとりじま」と呼ばれています)で予定されている米ソ日共同開発のZ計画(Zプラン)を利用するしかない、と語られたところで55分目、ついに東京に

ガメラが出現。避難勧告は間に合わず、

ガメラは二足歩行で次々と大型施設を破壊し、東京タワーを倒します。石油タンクで石油を吸い上げエネルギー補給中の

ガメラをZ計画の準備まで石油を供給して引き止め、ついに

海上を渡る炎のルートで

ガメラを大

鳥島まで引き寄せる作戦が決行されますが、運悪く台風の到来で

海上の炎はかき消されてしまいます。Z計画の設置のための工場で火災が起こり、それをも利用しようとしますがやはり雨で消されてしまったところを突然

三原山が噴火、

ガメラはZプランの実施場所まで達したところで

三原山は噴火を止め、

ガメラは地下からせり上がったカプセルに閉じ込められ、カプセルを宝塔にした火星行きロケットで宇宙に打ち上げられます。「俊夫くん、寂しくないかい?」「寂しくなんかないよ、ぼくも先生みたいな立派な科学者になるんだ」と笑いあう人々を映して映画は終わります。記念すべき

ガメラ映画第1作は

シネマスコープではありますがシリーズ中唯一B/W作品で、

大映としてはBランクの予算で製作されたのがカラーにはできなかった理由となるようです。映画のカラー化が定着したのは

アメリカ映画では西部劇だったように日本映画では時代劇映画から定着したとも言えるので、特に

大映は時代劇を屋台骨としてきた映画会社でもあったのでとりあえずB/Wで作ってみて、シリーズ化もカラー化もその反響次第でと実務に当たった特撮監督=実質的プロデューサーの築地米三郎(1923-2012)特撮監督は慎重を期したようです。本編監督の

湯浅憲明は前年監督昇進第1作『

幸せなら手をたたこう』'64でデビューしたものの興行的失敗に終わっていた新人でした。本作もタイムテーブルを追ってシークエンスを採ろうとメモしながら観直したのですが、複数視点のカットバックによって進行してカットバックするごとに時制も行きつ戻りつして視点とシークエンスの統一が計られていないため、5分、10分という具合に明確なシークエンスの進行を取ることができません。

東宝映画「

ゴジラ」シリーズの

本多猪四郎監督の視点と時制の統一による5分・10分刻みのシークエンス構成法とはまるで違うのがこうした頻繁なカットバック手法からもわかります。1911年生まれで戦前からのキャリアのある

本多猪四郎監督と1933年生まれで監督デビュー2年目の

湯浅憲明監督では映画技法への意識自体がまるで違うということです。リアリズムの現代劇の

東宝と非リアリズムの時代劇の

大映の社風の違いとも言えます。また場面ごとに「Z計画」「Zプラン」と最終作戦の呼称がまちまちなのも仕上がりの大ざっぱさを感じさせます。さらに、

ガメラを眼前にした人物たちの目線も一方方向に揃っていません。

この「

ガメラ」シリーズの成立については各種映画サイトや

ウィキペディアなどで簡単に調べられますから簡略にまとめれば、四肢から焔を噴いて飛行する巨大な亀怪獣の映画をライバル社

東宝のヒット・シリーズ「

ゴジラ」のように作れないか、というアイディアから始まり、技術の蓄積の乏しい

大映では無理だと内部でも疑問視される中、新人監督の湯浅監督が本編監督、ヴェテランの築地監督が特撮監督に就任しましたが、この「亀の怪獣」「四肢から火焔噴射して飛行する」というアイディアの発案者には諸説ある中で、「

ガメラ」と

命名したのは

大映のワンマン社長・

永田雅一(本作もクレジット上は

永田雅一製作総指揮)だったのは関係者全員一致で証言しています。永田社長は本作をカラーで撮れと要求し続けて、予算的にも技術的にも無理と築地特撮監督が何とかB/Wで押し切ったのですが、カラー作品の場合の華やかさはともかく、本作では破壊怪獣として登場する

ガメラは迫力の点ではB/W映像でこそ神秘的な恐怖の対象に描けたとも言えます。また、本作の脚本段階でのタイトルは『火喰い亀 東京襲撃』でしたが、肝心な怪獣のネーミングでスタッフ全員頭を悩ませていたところ、永田社長がカメの怪獣ならわかりやすいのが良いと鶴のひと声で「向こう(

東宝)が

ゴジラなら、こっちは

ガメラや!」スタッフ全員がいくら何でもそんな安易なと反対し、まず実務に当たった築地特撮監督始め製作スタッフもBランク予算で済ませようと製作期間も1か月もかけずに切り詰めて作った作品だけに、

ゴジラへの対抗馬となる強烈な出来とは考えていなかったものを、試写を観た永田社長は「おもしろいやないか」と乗り乗りで大ヒットを確信し、

大映の猛プッシュ作品にしてしまいました。もともと2本立て用の78分という短さですから併映作品は

勝新太郎と並ぶ

大映の2大スター・

市川雷蔵主演で

黒田義之監督の『新

鞍馬天狗 五条坂の決闘』です。そして永田社長の豪快な読みは大当たりし、

大映は倒産までの5年間を

ガメラ映画のシリーズで引き延ばしていくことになります。

ゴジラ映画との比較は先に書いた通りで、本作に限って言えば時制と視点の頻繁なカットバックが良い効果を上げているとは見えません。冒頭しばらくは日高博士と助手京子・青柳カメラマン組の視点に客観描写として

アメリカ軍極北基地、各種ニュース、目撃情報、そして亀好きの俊夫少年の父の勤める北海道の

灯台の模様が俊夫少年の父と姉の視点と俊夫少年の視点が入り混じって進行し、主人公格であるはずの日高博士たちの行動も主観視点になったり客観視点で描かれたり青柳カメラマンの視点になったりと、登場人物たち同士が接点を持たないまま平行して描かれていくので映画がいったいどのあたりまで進んでいるのかがわかりづらいことおびただしい。人物がカットバックすると時制まで後戻りしたり、かと思うと突然急に飛躍したりで、

ガメラがいったいどこまで迫ってきているのかも判然としないのです。

ゴジラ映画は村田武雄脚本を

本多猪四郎監督自身が共同で書き直した第1作『

ゴジラ』'54が一番良く、第3作『

キングコング対ゴジラ』'62以降レギュラー脚本家になる

関沢新一脚本はついに『

ゴジラ』'54に匹敵する作品は生みませんでしたが、それでもこんなに焦点の拡散した映画にはならなかったのは視点と時制を観客に自然に(実際は映画的ご都合主義が働いているにせよ)伝えて、

ガメラ映画とは違い登場人物の視点に一体化できる作品になっていたからです。続編を予定した作品ではなかったものの続編製作の可能な、

ガメラを殺さず火星向けロケットで打ち上げた結末も物足りなさを感じさせます。

ガメラほどの超自然的な怪獣ならば火星から帰って来てもおかしくないだろうと思わせてしまうからでもありますし、亀好きの俊夫少年の心変わりも唐突です。しかしザコ怪獣ならともかく主役怪獣が亀、浦島太郎でもないのに亀、巨大とはいえ亀で、ネズミ花火をイメージしたという製作意図通り引っ込めた四肢の穴から火焔噴射して回転しながら空を飛ぶ、とは子供の心はもちろん大人の観客をも童心に帰す愛嬌があり、この異色怪獣

ガメラの魅力だけで本作は大ヒットし、直ちに続編が決定することになります。「向こうが

ゴジラならこっちは

ガメラや!」との永田社長のネーミング・センスもここでは有効に働いていたということで、

ゴジラ・シリーズがあるなら

ガメラ・シリーズがあったっていいじゃないかと観客に受け入れられる要因になりました。そして第2作は

大映が総力をかけた力作となり、前作を上回る大ヒット作になるのです。

●6月25日(月)

『

大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』(

大映京都'66)*田中重雄(1907-1992)監督, 101min, Color; 昭和41年4月17日公開

○解説(

キネマ旬報新作邦画紹介より)「大怪獣

ガメラ」の高橋二三がシナリオを執筆、「破れ証文」の田中重雄が監督したS・Fもの。撮影もコンビの高橋通雄。

○あらすじ(同上) 半年前・日本全土を荒しまわった

ガメラを封じた火星行ロケットに巨大な隕石が衝突し、カプセルが燃えおち、

ガメラは地球に落下した。一方、戦時中ニューギニヤのジャングルの鐘乳洞で鶏卵大の

オパールを発見したという平田(

夏木章)は、弟の圭介(

本郷功次郎)と仲間の小野寺(藤山浩二)、川尻(

早川雄三)らと共に、再びニューギニヤに行き

オパールを持ちだそうと計画していた。やがて、足の悪い平田を日本に残した三人は、ニューギニヤのジャングルに分け入り、原地人の反対を押し切って

オパールを手中にした。だが、悪党の小野寺は、

オパールを一人占めにしようと、仲間の川尻を殺した。が、逃げのびた圭介は、酋長の娘カレン(

江波杏子)から、この

オパールは実は怪獣バルゴンの卵であるという話を聞き、半信半疑のままカレンと共に

オパールを取りもどすべく日本に向った。カレンの予感はあたり、やがて

オパールは、医療用の赤外線をあびてバルゴンを生んだ。バルゴンは全長八十米もの大怪獣に生長し、日本を荒しまわった。バルゴンは口から強力な冷凍液を発射し、

ガメラもこの光線で冷結してしまった。直ちに日本では、バルゴン防衛対策本部が生れ、カレンの提案で、水に弱いバルゴンをダイヤの光で誘導し、湖中に沈めるべく、ダイヤモンド作戦が展開された。しかしこの作戦も、ダイヤに目のくらんだ小野寺の妨害で失敗に終った。次いで、本部が考えだした、バック・ミラーの逆反射でバルゴンを自滅させようというミラー作戦も、バルゴンの鋭敏な動物本能のため失敗に終った。だが、意外にも氷の氷解と共に生きかえった

ガメラが、バルゴンに復讐の一撃を加え、バルゴンは湖中深く沈んでいった。傷ついた

ガメラは、どこへともなく夜空に消えていった。

本作はでーんと

大映のTMタイトルから赤いマーブル地のクレジット・タイトルが続き、「今から半年前~」と前作『大怪獣

ガメラ』のダイジェストが語られますが、「しかし、Z計画の火星行きロケットは途中で隕石に衝突。ロケットのエネルギーを蓄えた

ガメラは、東洋一の

発電所・

黒部ダムを襲った」とあっさり

ガメラは地球に舞い戻ってきます。「わー、

ガメラだー!」と逃げまどう

黒部ダムの作業員たち、爆発して炎上する建物を分けて進む

ガメラ。「そして

ガメラは

ニューギニアの火山にマグマのエネルギーを蓄えに行った」。一方、戦時中にニューギニヤのジャングルの鐘乳洞巨大な

オパールを発見したという悪党の平田(

夏木章)は、弟の圭介(

本郷功次郎)と民間航空会社を設立する資金のために、圭介と仲間の小野寺(藤山浩二)、川尻(

早川雄三)を

ニューギニアの

オパール探しに差し向けますが、禁断のジャングル、虹の谷に入ろうとしてこの村に10数年前から風土病の研究に来ているという医学者の松下博士(菅井一郎)と酋長(ジョー・オハラ)の娘カレン(

江波杏子)に村の伝承で災厄があるからやめなさいと止められますが、虹の谷に踏み込み巨大な紅の

オパールを発見します。3人のうち蠍に刺されて死んだ(実は蠍がズボンのすそにいるのを小野寺が見殺しにした)川尻の遺体を圭介が弔っているうちに小野寺はダイナマイトで洞窟を爆破して逃げ、圭介はカレンの介抱で目を覚まします。カレンは虹の谷の物体を取り戻すために日本へ渡ることを決意します。一方

オパールを独り占めして帰路の船中の小野寺は船医から

マラリアの受診ついでに

疥癬(水虫)治療の赤外線放射器を渡され、赤外線を当てているうちに船の麻雀大会に誘われて船室を出ます。その間小野寺の

上着のポケットの中に入ってベッドの上に置きっぱなしだった

オパールは、赤外線で温められて怪獣が孵化します。ここまでが30分目で、港で弟の圭介たちを待つ平田の目の前で到着した船が炎上し、巨大化した新怪獣が姿を現すのが40分目。裏切りのバレた小野寺が平田夫妻を殺害し、冷凍光線を放射しながら新怪獣が暴れまくり、冷凍光線にかかる虹の光に

ガメラが誘われて来るのが50分目ですが、60分目には

ガメラは新怪獣に凍結されてしまいます。来日したカレン(洋装の

江波杏子の美貌は見物です)は怪獣を伝承の怪獣バルゴンと認め、村の伝承では水中では溶け出してしまうバルゴンの弱点を利用して村に伝わる1,000カラット・

時価200億円のダイヤモンドで琵琶湖にバラゴンを誘導する作戦が取られますが、バルゴンは誘導にのってきません。ここまで70分目で、再調査の結果バルゴンの誕生は赤外線照射によるものと判明し(悪党小野寺は逃走中ですから、誰から判明したのでしょうか。船医もそこまで状況を推察できるとは思えません)、赤外線を好むバルゴンをダイヤモンドに赤外線照射をして再び誘導する作戦が取られて成功する寸前に、ニュース報道でダイヤモンドを狙った小野寺が現れてダイヤモンドを奪って逃げ、モーターボートで湖上を逃げようとしてダイヤモンドを持ったままバルゴンの長い舌で絡み取られて食べられてしまい、バルゴンは湖から上がります。ここまでが80分目で、圭介はバルゴンの虹を浴びた残骸に鏡だけが残っていたことから、巨大なマジックミラーにバルゴンを誘い出してバルゴンの殺人虹光線をバルゴン自身に反射させる計画が実行されますが、バルゴンは途中で虹光線の放射を止めてしまいます。90分目、もう駄目です、と野生動物の本能でこれ以上バルゴンは虹光線を出さないだろうと絶望する真知子巻きのカレン。その時ようやく凍結されていた

ガメラの氷が溶け、

ガメラはバルゴンに報復しに飛来してくると、死闘の末に

ガメラは湖中にバルゴンを引きずりこみます。バルゴンは断末魔の虹を放って絶命します。圭介は取り返しのつかないことをしてしまった、と懺悔してやれるだけのことはやったとカレンに慰められ、たった一人の兄貴も亡くしてひとりぼっちだ、きみを

ニューギニアに送っていくよとカレンに言い、カレンはひとりぼっちじゃないわ、と圭介の手に手を重ねます。海の向こうに

ニューギニアの崖が映る映像にキャストのクレジットが流れて映画は終わります。本作は『

大魔神』'66(第1作)と2本立て興行として作られ、当時

円谷英二がすべての特撮作品を担当していた

東宝にはできない特撮映画の新作2本立てという強力な企画で大ヒットしたそうです。

大映が社運を賭けた作品だったため、まだ30代前半で新人監督扱いだった『大怪獣

ガメラ』の

湯浅憲明監督は本作では第1作の大ヒットにもかかわらず特撮監督にされ、本編監督は1931年監督デビュー、1971年の最終作『続悪名』まで監督作168本を数える大ヴェテラン、田中重三監督が起用されました。田中監督は永田社長が思いつきで提言してくるアイディアにも盲従せず、本作を筋101分を越えるの通った内容の、昭和

ガメラ作品随一の大作に仕上げました。前作以上の観客動員数と

興行収入を記録したのに特Aランクの予算で製作されたため

純益の面では赤字を出してしまったので予算Aランク・田中監督作品の

ガメラは本作きりになりますが、ヒット作の続編(第2作)を別監督が手がけた例として

小田基義監督による『

ゴジラの逆襲』'55を思うと、同作は『

ゴジラ』'54の

本多猪四郎監督が予定されていた別作品の撮入に入っていたため小田監督に回ってきたのですが、本作はBランク予算作品だった『大怪獣

ガメラ』と違い特Aランク予算で製作されたため新人監督の湯浅監督が特撮監督に回され本編監督はヴェテランの田中監督が指名された、という違いがあります。併映が『

大魔神』第1作(安田公義監督、

伊福部昭音楽)というすごい2本立てですからB/W作品・Bランク予算の『

大魔神』としては申し分ない大ヒットだったのですが、『

大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』の方に予算をかけすぎたために損益を出してしまったことになります。しかし本作は

大映倒産まで永田社長時代の

ガメラ映画7作の中で唯一

東宝ゴジラの秀作に匹敵する充実した内容の力作でしょう。もっとも本作主演の

大映専属俳優・

本郷功次郎は文

芸映画志向の俳優だったため怪獣映画の出演が嫌で、仮病を使って降板させてもらおうとして撮影開始が1か月延びたそうです。

田中重三は日本映画史にほとんど名を残していない監督ですが、手堅い演出はなるほど

東宝の

本多猪四郎監督よりもさらに先輩のサイレント時代からの世代だけあり、突っ込み所の多い脚本を、明快な視点と時制を統一したシークエンス単位の進行も明瞭に、緊迫感の持続する堂々とした映画に仕上げています。その点でもたがが緩んでいた

小田基義監督の『

ゴジラの逆襲』とは大違いです。子供を主要人物の中に入れろという永田社長の指示も撥ねのけて本編は徹底して欲に駆られた大人の人間ドラマを描いており、視点も圭介・カレン(

江波杏子が実に可憐です)側と悪党小野寺(こいつは殺人もすれば欲に駆られて作戦現場に乱入、ダイヤモンドを奪ってバルゴンに喰われる末路を迎える役で、世界的にも怪獣映画で人間が喰われるシーンはこれが初めてだそうです)に、最小限の客観描写が入り、常に現在進行形で進んでいくためカットバックが入っても時制の混乱は起こらない、と、バルゴンの卵の孵化や小野寺が喰われる場面(これは人間のサイズに合わせて頭部だけの巨大セットを作ったそうです)など斬新な特撮は前作『

ガメラ』の本編監督から本編では特撮監督に降格された

湯浅憲明監督の功績ですが、本編演出の力量の差は湯浅監督の前作と田中監督の本作では明らかで、親子ほども世代差があり、方や'31年デビューで160本あまりの監督作を経た田中監督と'64年に監督作デビューしたばかりの湯浅監督では現場の掌握力にもてきめんの差があったでしょう。設定はと見れば、脚本由来のアイディアではあるでしょうが、前作は

エスキモー部落、本作は

ニューギニアの奥地と、怪獣映画=秘境ものという発想の古さが垢抜けなさを感じせて、

東宝ゴジラ映画のように

東京湾の島での目撃からすぐに首都東京に

ゴジラが上陸する、または新登場のアンキロザウルス(

アンギラス)ともども今度は大阪を壊滅させるシュルレアリスティックでスマートな

ゴジラ登場に較べ、怪獣映画=秘境から怪獣出現という『

ロストワールド』'25、『

キングコング』'33の発想を引きずっているのが良くも悪くも

大映的と言えそうです。しかし併映作品『

大魔神』のような特撮時代劇は

大映にしか作れなかったので、『

大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』と『

大魔神』の2本立てなら大ヒットも納得で、ただしBランク予算の『大怪獣

ガメラ』から一足飛びに特Aランク予算の『

大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』に行ってしまい結局損益を出すあたりに

大映の山師的な誤算があったので、四つ足怪獣同士の流血の戦闘(

ガメラもバルゴンも青・紫系の血液ですが)も時代劇的センスが生きており

東宝ゴジラ映画にはない要素で、'65年~'66年の

ゴジラ映画は第6作『

怪獣大戦争』'65、第7作『

ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』'66と曲がり角を迎えていたのを思うと本作は『

怪獣大戦争』や『~南海の大決闘』より立派な映画になっており、100分を超える尺も長さを感じさせず、本作では

ガメラは闘争本能でバルゴンと戦っていて人間の味方という描かれ方ではなく、

ガメラの登場シーン自体も短くバルゴンという新たな怪獣と人類との戦いが強調され、数段構えのバルゴン討伐作戦も重厚さに結びついています。惜しむらくは

東宝が培ってきた特撮映画のためのインフラ整備が

大映にはなかったことでその分予算もかかり、演出の面でも重厚でもあり焦点も定まっていますがそれでも大人の観客には荒唐無稽で、子供が観るにはじれったい展開の作品になってしまったとも言えます。しかし損益ではあれ本作の大ヒットからシリーズは存続し、再び

湯浅憲明監督作品に戻った次作『

大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』'67からは明快な怪獣対決路線が打ち出され、本作の特撮監督を経たことで湯浅監督の本編演出も『大怪獣

ガメラ』から各段にこなれたものになります。また

ガメラ映画のテレビ放映ではB/W作品の『大怪獣

ガメラ』はともかく本作はオリジナルが長い、内容が重いことからめったにテレビ放映されなかったことでも新鮮に観られる作品になっています。

ガメラ映画に過剰な期待を持って接する現代の観客はほとんどいないでしょうが、本作は

ガメラ映画の中でもほぼ唯一映画的な見所に富んだ佳作で、

ガメラ映画の枠を外して特撮怪獣映画として面白みがあります。しかし

ガメラ目当てだと本作の

ガメラはあまりに出番が少ないという厄介な作りでもあるので、昔ご覧になったかたでもギャオスやバイラス、ギロンといった怪獣・宇宙人と戦う

ガメラの方が印象に残っているのではないでしょうか。こうした塩梅も難しく、怪獣映画ならではの苦心がしのばれます。