映画日記2018年8月25日~27日/ カール・Th・ドライヤー(1889-1968)の後期作品(1)

●8月25日(土)

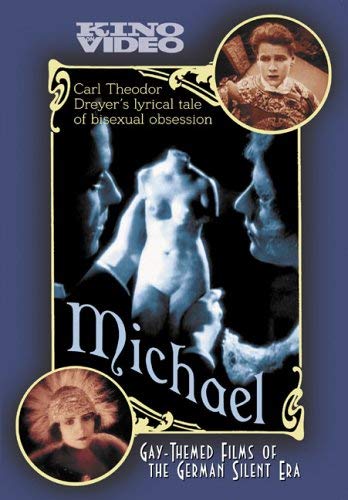

『ミカエル』Michael (Decla-Bioscop AG'24.Sep.26)*86min, B/W, Silent; 日本公開2003/10/30 : https://youtu.be/3VhYAjo4hwA (Italiano Intertitle, Full Movie)

[ あらすじ ](同上) 著名な画家ゾレ(ベンヤミン・クリステンセン)の養子となった青年画家ミカエル(ヴァルター・シュレザーク)は、美しい公爵夫人(ノラ・グレゴール)に魅せられたあげく、ついにゾレを裏切りはじめる…。

[ 解説 ](日本盤インフォメーションより) 耽美的に描かれる、芸術家の愛と孤独と死 。豪華な邸宅の中で繰り広げられる、画家と彼の庇護する青年への愛、そして死。 ドライヤーの耽美的側面と運命論的な指向が強烈に現れ、監督自ら重要な作品と認める傑作。 ドライヤーの無声映画の中でもとりわけ耽美的なこの作品は、芸術家の愛と死を主題とし、また原作小説にある明確な同性愛の主題も原作にかなり忠実に描いている。ドイツのスタジオで製作されたこの映画の映像は、1920年代半ばのドイツ映画の美的傾向を如実に示しており、室内場面を中心として進行する室内劇映画の特徴は、その後のドライヤー作品において決定的な役割を演じるものとなる。大きな彫刻や絵画、立派な家具調度品に囲まれた室内の空間は、この映画そのものをあたかも美術映画のようなものにすらしているともいえよう。 主人公の画家・クロード・ゾレを演ずるのはデンマークの映画監督ベンヤミン・クリステンセンである。このキャスティングはドライヤーの望んでいたものであった。初期のデンマーク映画史において重要な役割を演じたクリステンセンをドライヤーは尊敬しており、俳優でもあったクリステンセンを芸術家の役で使うことで、この役柄に要求される芸術家としての真実を明確にしようと試みた。ミカエル役には当時新進俳優だったヴァルター・シュレザークを起用した。また、ノラ・グレゴールやグレーテ・モスハイムのような人気俳優も主演させている。さらにこの映画で撮影を行った名カメラマン、カール・フロイントが俳優として、画商の役で主演しているのは興味深い。芸術家の愛と孤独と死を描いたこの映画は、ドライヤー自身が自分の作品の中でもとりわけ気に入っていた作品であり、ここには彼の耽美的側面と運命論的な指向が強烈に現れている。

昔観て感動した映画を観直して、んー?というのはけっこうあって、それでもそれなりにどこに感動したかは確かめられ、本作はカール・フロイントとルドルフ・マテの戦前ドイツ2大カメラマンが撮影を分け合っており、それというのもフロイントが主人公の半ばパトロンの親友の画商ルブラン氏役でなかなかの役者ぶりを見せているからですが、ドイツ映画界の国際的大プロデューサーのエーリッヒ・ポマーの製作だけあって一流中の一流スタッフがドライヤーの映画に参加しているのだから審美的にはもう無敵です。ドライヤー自身が指名したというデンマーク映画界の先輩監督、クリステンセンもいかにも風格ある中年の芸術家といった風貌ですし、若さを失った自覚によってナルシシズムの投影のように美青年との精神的一体化を求めているのもよく伝わってきます。しかし本作がそれを悲劇に持って行くプロセスはどこかそらぞらしい部分があって、感情移入をさせないドラマというのもありでしょうが、タイトル・ロールにまでなっている美青年ミカエルが大して魅力的に見えないので、主人公のミカエルへの執着もミカエルと公爵夫人の恋も映画が進むごとに説得力がなくなってきます。美青年かはさておいてもミカエルの軽薄さはいかんともし難く、それが悲劇を招くことになるのですがこのあたり、共同脚本家のハルボウがやりやがったなという感じで、重厚なフリッツ・ラングなら夫人ハルボウのわざとらしい脚本をこれでもかというくらいくどく見せて落とし前をつけるのですが、同じ重厚でもドライヤーの演出は激情は押し殺して端正に描いていく方ですから結局ミカエルの若いから仕方ない愚かさに賢明な主人公が翻弄された具合に見えてしまう。ハルボウ脚本をそのまま描いてしまったことになるので、ここで主人公なりミカエルなり伯爵夫人なり画商なり、感情移入は不要としても視点人物の一貫性も崩れてしまって、結局何を言いたかった映画なのか焦点があいまいな、名作と言える要素は十分ありながら好きになれるか面白かったかも微妙、という印象が残ります。ドライヤーはロベール・ブレッソンと並んで神格化されている映画監督ですしドライヤーの映画を観るほどの人でしたら難じる意見はまず出ませんが、本作に関して言えば観直した感想は、後半1/3の無理な展開でガタガタになっていて、10年後にはヒットラー政権に賛同してユダヤ系の夫ラングと離婚したから悪く言うのではありませんが、その原因はテア・フォン・ハルボウ脚本にあるのではないかと思う次第です。

●8月26日(日)

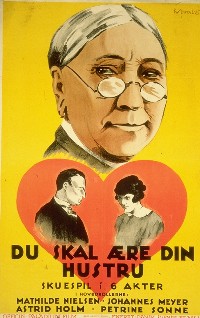

『あるじ』Du skal aere din hustru (Palladium Film'25.Oct.5)*108min, B/W, Silent; 日本公開1926/12/3 : https://youtu.be/Ny5dK2wavrA (English Intertitle, Opening Scene)

[ あらすじ ](同上) 冷たい肌をつんざくような風の吹く北国の物語。とある一家のあるじであるお父さん(ヨハンネス・マイヤー)は我侭者で自分さえよければ女房(アストリズ・ホルム)も子供(カリン・ネレモセ)も構わないという調子でした。お父さんは自分だけ暖かい飲物を飲み、おいしいものを食べて、お母さんがどんなに疲れていようともまずいものを食べようとも平気でした。子供はお父さんの傍らにはおびえて寄りつきません。それを見兼ねたおばあさん(マチルデ・ニールセン)は一計を案じて、お母さんを実家に帰し、子供にも話して当分お父さんの世話を少しもして上げないことにしました。お父さんはすっかり困り切って仕舞って、お母さんというもの、子供というものがどんなに自分の為に尽くしているかという事を沁み沁みと悟りました。そしてお父さんはお母さんやおばあさんに心の底から詫びる気持ちになりました。疲れ切っていたお母さんの顔に明るい頬笑みが見えました。子供も喜び勇んで学校へ行きました。おばあさんもニコニコでした。寒い寒い北国の家は雪に埋もれんばかりでした。けれども此の一家の暖かい暖炉のまわりには春のような団らんがありました。

[ 解説 ](日本盤インフォメーションより) 家族の日常の心理的葛藤をきめ細やかに描き、リアリズムの本質を確立させた人気作。主要な国々で公開され、ドライヤーの名前を国際的に知らしめた作品。「あるじ」は、市井の人々の家庭生活を背景として家族の日常の心理的葛藤をきめ細やかに描いた作品で、ドライヤーが作った映画の中でも、とりわけ大変親しみやすい作品として知られている。1925年、「ミカエル」を仕上げた後、ドイツから故国デンマークに戻ったドライヤーは、デンマークの新興の映画会社パレージウムでこの室内劇映画を製作した。コペンハーゲンの慎ましい家庭生活を大変リアルに描いた点で、この作品は映画観客の大いなる関心を引き、ドライヤー作品の中でも最も大衆的な人気を獲得することとなった。デンマークの作家スヴェン・リンドムの芝居 <暴君の失墜> を映画化したこの作品は、原作の芝居にある喜劇的要素を幾分生かしながら、夫が失業中の家庭を室内劇的な手法で描いてゆく。 コペンハーゲンのあるアパートにフランセン一家が暮らしている。妻のイダは一日中働きずめである。失業中の夫ヴィクトルは何かにつけて妻に不平不満をこぼしている。家の手伝いに、かつてはヴィクトルの乳母であったマッス婆さんが時々やってくる。マッス婆さんがヴィクトルの態度や言葉を注意しても、彼は全く意に介さない。精神的に疲れ果てた妻のイダは、しばらくの間実家の母親のもとに身を寄せることにする。妻が不在の間、フランセン家を取り仕切るのはマッス婆さんの役目となる。ヴィクトルを赤ん坊の時から知っているマッス婆さんは、ヴィクトルを手厳しく扱い、これまでは家のあるじとして暴君のようにふるまっていた彼を甘やかそうとしない。次第にヴィクトルは家庭の中で妻のイダがいかに自分や家族のために一生懸命働いてきたかを実感し始める……。

特に『奇跡』と本作は見かけのムードでは家庭的(ドメスティック)と神秘的(ミスティック)というくらい違うものの、かいがいしい嫁を核心にしたハッピーエンドのホームドラマと思って見れば基本アイディアは同じと言えるので、監督デビュー作『裁判長』でも主人公は老裁判長ながら核心にあるのは女性の受難劇だったので、コメディとして描かれていますが『あるじ』も妻の受難がいかに解決されるかの映画で、『裁かるゝジャンヌ』はジャンヌ・ダルクの受難劇そのものですしヒロインが魔女裁判にかけられる『怒りの日』'43、ヒロイン映画の『奇跡』、『ゲアトルーズ』とドライヤー映画の女性映画としての側面はヒロインが危機に陥る『吸血鬼』'32にも及ぶので、それを言えば『ミカエル』は伯爵夫人の視点からは見るのが難しい映画なので、美青年ミカエルに執着する主人公の中年画家が女の腐ったような奴という映画だったと見ればかなり無理のある後半の展開も案外筋が通っているのかもしれません。感想文を書いていると妙なことに気づくもので、女性脚本家のハルボウが主人公の中年画家を更年期過ぎの女性の若い男狂いのようなキャラクターに描いたのは十分あり得るので、そうなると『ミカエル』後半はあれで良かったという見方もあるでしょう。ただしドライヤーは『ミカエル』の後ではもっと普通の市民の、一見ありふれた生活に目を向けたくなったからこそホームドラマでしみじみしたコメディ作品の本作を作ったに違いないく、晩年の名作『ゲアトルーズ』は正統的に女性が主人公でも『ミカエル』に近い破滅的な恋愛映画ですが、その前の『奇跡』が『あるじ』の系譜にあるのは前述の通りなので、作品歴の充実、一貫性、無駄のなさでは「最高なのはドライヤーだと思う」と大島渚が発言していたのを思い出します。しかしコメディ作品をただ1作だけ作った映画監督というのも珍しいのではないでしょうか。

●8月27日(月)

『裁かるゝジャンヌ』La Passion de Jeanne d'Arc (Socie'te' Ge'ne'rale des Films'28.Apr.21/'28.Oct.25)*96min, B/W, Silent; 日本公開1929/10/25 : https://youtu.be/d3Q6FVhqLY0 (French Intertitle, Full Movie)

[ あらすじ ](同上) 映画は、既にオルレアンの乙女ジャンヌ(ルネ・ファルコネッティ)がフランス国内に侵入して来た英軍を追い返すが、自らは英軍の手に陥ちてルーアンに捕虜となっている所から始まる。ルーアン城を治める英軍の総督ウォーウィック(カミール・バルドウ)は、かえってジャンヌのために被った傷手を恨みに思いその復仇の念に燃えていた。で、ウォーウィックはジャンヌによってビショップの地位を追われた事からジャンヌに敵意を抱いているコオション司教(ウジェーヌ・シルヴァン)を味方にひき入れた。コオション等はジャンヌを寺院の一室に呼び出して嚇しつすかしつ彼女に難問を持ちかけ彼女から彼女を罪に落とすのに都合のいい言葉を引きだそうとした。が、この男装の、髪を短く刈った、そして足を鎖で繋がれた娘は、一重に神にたより、神に敬虔な言葉を以て答えた。そしてコオション等の企みは先ず一頓座した。が、次で彼らはジャンヌを悪魔の子として拷問にかけた。可弱なジャンヌは打続く面責のためにその場に失神した。ジャンヌは重い病にとりつかれた。が、斯くの如くにしてジャンヌに自然の死を与えるのがウォークウィックの意志ではなかった。彼は医師を招いて彼女に手当を施した。次いでサン・ルーアンの基地に引き出された時、ジャンヌは命を全うしたい心から誓絶の署名をした。彼女の命は先ず助かった。今後、彼女は獄舎でパンと水とだけで生きて行く事となった。そして髪は切り取られた。が、この時ジャンヌは自分が卑怯な行いをした事を悔いた。そして誓絶を取り消した。斯くていよいよジャンヌに最後が来た。ジャンヌは広場で焼かれる事に決まった。人々はそれを見に集まった。ジャンヌはマッシュウ(アントナン・アルトー)のせめてもの心づくしにと彼女の前にさし出した十字架を見つめながら焼かれて行った。群衆の間に大きな感動があった。人々はウォーウィックの兵士達と争った。が、兵士達は人々を追い返した。ジャンヌを焼いた薪の上には高く煙の柱がたちのぼっていた。

こういう映画となると黙って観て、話はそれからとしか言いようがないので、上記の本作がたどってきた数奇な歴史も含めて、日本語版ウィキペディアには英語版の作品解説の翻訳をベースにした、ちょっとした特集記事並みの本作の解説項目があります。映画の成立史やドライヤーが本作で試みた前代未聞の実験的手法、その成果などはこの感想文で書いても日本語版ウィキペディアの『裁かるるジャンヌ(1928年の映画)』の項目と客観的には大差がないか、ごく些末な解釈の点で異なる程度なので作品解説的な方面に興味を持たれた方はそちらをご覧ください。日本語版ウィキペディアで触れられていないのは、本作は興行的大失敗からドライヤーを寡作に追いやる結果になり(映画のトーキー化という問題も挟んだので、次作『吸血鬼』'32までは4年のブランクが生じ、以降ドライヤーは10年1作ペースの極端な寡作家になりました)、また映画批評家・観客からも観るたびに編集違いのある上映フィルムに出くわして、また決して一般的にアピールする映画ではなく異様な映画には違いないので、名作であるとともに「呪われた映画」の筆頭格に上げられていた、ということです。映画はジャンヌ・ダルクの処刑が決定する裁判の最終日に限定されていますが、これはひとりの若い女性革命家が拘置され尋問され続けた挙げ句転向を勧められるもジャンヌは極刑を覚悟に非転向を表明して処刑される、という心理的集団リンチ、拷問映画で、ジャンヌの処刑に抗議する民衆が暴徒化して処刑場に押し寄せますが憲兵によってなぎ倒される、立たされて縛られたジャンヌは炎に包まれて焼死する、と映画は容赦ありません。このまま終わってしまいます。天使たちがジャンヌを天国にいざなうような映像がエピローグにつけ足されるようなこともなく、即物的に政治・宗教犯のリーダーと目されたジャンヌへの一方的な恫喝的尋問とジャンヌの苦悩と苦痛が異様なアングルによる極端なクローズアップの連続で描かれていく、徹底した「顔」の映画です。タイトル字幕製作・フィルム編集者から映画キャリアを始めたというドライヤーだけにこの映画は顔のアップ映像と台詞タイトル字幕が交互に出てくるだけ、とも言ってよく、サウンド・トーキー以降の映画はもちろんサイレント映画の編集としても常軌を逸しています。延々登場人物の顔のアップに長台詞で長いカットを続けていたのは'60年代後半から'70年代半ばのイングマール・ベルイマンでしたが、ベルイマンが隣国の監督ドライヤーにヒントを得ているにしても効果はまったく違ったもので、ベルイマンの顔のクローズアップの長回しが音声の台詞を伴うため水平的なものとすれば、ドライヤーはサイレント映画でこれをやったため表情のクローズアップに次ぐ台詞タイトル字幕は鋭角的に垂直な切断効果を上げています。本作では詩人・俳優だったアントナン・アルトー(1896-1948)が重要な役で出演していて、アルトーはアベル・ガンスの『ナポレオン』'27で暗殺されるマラー役、主演作にはアルトーが出来に不満を抱いて上映妨害を煽動したというジュルメーヌ・デュラックの『貝殻と僧侶』'26もありますが、本作でのアルトーはクローズアップで容貌が観られることもあり、アルトーの本格的な統合失調症の発症は'36年ですが薬物常用がきっかけでもあるので本作撮影時にはどうだったかわかりませんが、眼の光が常人離れしていて、主演女優ファルコネッティ以外ではもっとも印象に残ります。歴代のキネマ旬報ベストテンには首を傾げる作品も多く入選していますが、批評家の後押しがあったとしても昭和4年に本作が7位入選(当時は読者投票、ちなみに『サンライズ』は昭和2年に1位)というのは大したものでしょう。たとえそれがアメリカ向け英語字幕タイトル再編集版だったとしてもです。