映画日記2018年11月27日~28日/サイレント時代のドイツ映画(10)

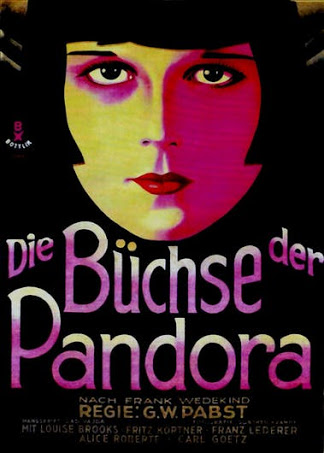

『パンドラの箱』Die Buchse der Pandora (監=G・W・パプスト、Sud-Film'29.1.30)*143min, B/W, Silent; 日本公開昭和5年(1930年)2月(90分版) : https://youtu.be/uxq3J4D1IqM (English Version)

[ 解説 ] ドイツ文豪フランク・ヴェデキンド氏の世界的名作『ルル』を「ジャンヌ・ネイの愛」「心の不思議」のG・W・パブスト氏が現代風にアレンジして演出したもの、主役ルルには特にアメリカよりルイズ・ブルックス嬢が渡欧して扮し助演者としてドイツ劇壇の名優フリッツ・コルトナー氏、フランツ・ホフマン・レーデラー氏、フランスより参加したアリス・ロバーツ嬢等が出演している。撮影は「プラーグの大学生(1926)」のギュンター・クランプ氏が担任している。(無声)

[ あらすじ ] 誰が父だか、誰が母だか、ルル(ルイズ・ブルックス)はそれを知らなかった。物心を覚えた時ルルには一人の養父シゴルヒ(カール・ゲーツ)がつきまとい暮らす所は酒場か踊り場に限られていた。そうしたルルがどういう成長をしたか。物語はルルがある大新聞の主筆シェーン博士(フリッツ・コルトナー)の寵い者となっているところから始まる。シェーン博士は名家の令嬢(デージィ・ドーラ)と再婚の婚約が成立したのでルルに別れ話を持ち出す。ルルはそれを承知せず別れる位なら自分を殺してくれと駄々をこねる。博士はルルの魅力にためらい決断がつかない中にうまうまとルルの術中に陥りどうしても結婚しなければならないような羽目に陥る。遂に博士とルルとの結婚式が挙げられる。しかし世評の悪いこととルルにうるさくつき纏う男達に博士はつくづく愛想をつかし自分の名誉を保つためにルルに自殺をすすめる、がルルはかえって博士を射殺し捕らえられる。ルルを取巻く養父、博士の息子で秘書のアルヴァ(フランツ・ホフマン・レーデラー)、ルルを恋する伯爵夫人(アリス・ロバーツ)、力業の芸人ロドリゴ(クラフト・ラッシュ)等これを知って共謀しルルを裁判所から逃走させ、とある港に隠れ住み、日夜賭博にひたり放縦無頼の生活を送る。侯爵(ミシェル・フォン・ニューリンスキー)と名乗る女衒はルルの前科を探りこれを以て脅迫しルルをエジプト人に売ろうとする。この事件が中心となってルルの同志に裏切り争いが起こり警官隊の追跡となりルルは進退極まって男に変装しアルヴァと養父とともにロンドンへ高飛びする。ロンドンの生活は困苦そのものであり食べるパンもなく着る夜具さえもなく雨漏りの屋根裏に寵って悲劇の訪れを無為に待っている。遂に決心したルルは生活のために自らを売るために街に出る。これを怒るがどうにも手段のないアルヴァ、これを喜ぶ狡猾な養父、外は霧の深くたれこめたクリスマスの夜である。ルルは一人の男の手を取って家へ連れこむ。ところがその男こそは当時ロンドン市街を恐怖にさせていた殺人鬼ジャック・ザ・リッパー(グスタフ・ディースル)で、ルルはその男のために殺される。あまりの運命の転変に茫然自失しているアルヴァは通りかかる救世軍の列についてそれに救いを求めトホトボと霧の街の中に吸い込まれるように消えていく。

――フランク・ヴェーデキント(1864-1813)の戯曲『地霊』1896と『パンドラの箱』'04はアルバン・ベルク(1885-1935)の未完の遺作で現代音楽オペラの傑作『ルル』'28-'35の原作でもあり、ベルクは『ルル』の中にサイレント映画を挿入する構想を持っていましたから(現行上演では省略されます)パプストの映画版『パンドラの箱』も観たのではないかと思われますが、原作からの脚色は映画『パンドラの箱』とオペラ『ルル』では相当違っており、大半の主要人物の末路が異なっています。ベルクによるオペラ版『ルル』の方が2作の原作戯曲から多くの場面を生かしており、映画『パンドラの箱』はサイレント映画としては大作ですが原作戯曲から人物と基本プロットを借りた自由な脚色が目立ち、オペラ版に親しんだ方にはあっけなく見えるかもしれません。キネマ旬報のあらすじにも相当省略がありますが、原作戯曲やオペラ『ルル』は映画『パンドラの箱』よりはるかに筋の曲折に富み、人物も多数です。もちろんこれは音楽劇であることと映像作品であることに目的の違いがあるので、パプストがハリウッド女優を呼んで同年10月公開の『淪落の女の日記』と対をなす構想で製作したのは間違いないルイーズ・ブルックス主演の2作は、かつて『喜びなき街』'25ではアスタ・ニールセンとグレタ・ガルボの対照を使っても行き届かなかった部分、明確な性的衝撃力を持ったリアリズム映画を試みたかったのだと思います。レズビアンの登場人物は原作由来でパプスト自身はそこまで意図しなかったかもしれませんが、もともとボーイッシュで両性具有的な美貌のブルックスが演じる天然の誘惑的存在は人間の本能的な性への暗い堕落願望まで描き出しており、シュトロハイムやシェストレムら少数の例外的映画監督しか描けなかった次元に踏みこんでいます。『淪落の女の日記』では検閲でシナリオを改竄せざるを得なかったと言われているように、本作もシナリオ段階ではもっと過激な性的暗示描写が含まれていたかもしれず、登場人物の役割や関係に飛躍が散見されるのは映画化できなかった部分を割愛したのでこうなった、と見られるわかりづらさがあちこちあります。それをサイレント映画らしい古い幼稚な話法、と誤解してしまうと全体的な完成度の驚異的な高さを見逃してしまうので、映画の倫理コードぎりぎりまで迫ってなお描けない部分は観客の想像力に委ねてあり、そこはちゃんと見れば誤解しようがないほど具体的な喚起性があります。パプストのブルックス主演作品2作はともに磨き抜かれた演出と映像で甲乙つけ難いサイレント映画究極の大傑作ですが、より広い社会的視野とテーマの深化では『淪落の女の日記』、直截なインパクトと鋭角的なテーマでは『パンドラの箱』と、あとは好みの次元にあるでしょう。だからと言ってパプスト作品とはまったく違うハリウッドでの『港々に女あり』『人生の乞食』も素晴らしい映画ならブルックスも魅力的なので、現役時代に人気が二流女優でとどまったのも、片手にあまるほどの代表作で伝説的女優になったのも、いかにも『パンドラの箱』のヒロイン女優らしい気がします。

●11月28日(水)

『アスファルト』Asphalt (監=ヨーエ・マイ、UFA'29.3.11)*93min, B/W, Silent; 日本公開昭和5年(1930年)1月30日(115分版)キネマ旬報ベストテン(外国無声映画)1位 : https://youtu.be/kojCjACQcEY

[ 解説 ]「ヴェリタス」「世界に鳴る女」等のヨーエ・マイ氏が監督したウーファ特作映画でロルフ・ファンロー氏の原作を同氏及びフレッド・マヨ氏、ハンス・スツェケリー氏等が脚色した。主演者は「メトロポリス」のグスタフ・フレーリッヒ氏、新進のベティ・アマン嬢で「野鴨」「ライン悲愴曲」のアルバート・シュタインリュック氏「ヴォルガ」「ニーベルンゲン」のハンス・アダルベルト・シュレットウ氏等が助演している。撮影は「ニーベルンゲン」に腕を振ったギュンター・リッタウ氏が担任。「帝国ホテル」「鉄条網」のエリッヒ・ポマー氏が製作している。(無声)

[ あらすじ ] ベルリン警察の警部ホルク(アルバート・シュタインリュック)とその夫人(エルゼ・ヘラー)の息子アルバート・ホルク(グスタフ・フレーリッヒ)は交通整理の警官として働いていた。或夜一日の任務を終えた彼は街の騒動を見つけてその場に駆けつけた。一人の若い女(ベティ・アマン)が宝石店からダイヤモンドを盗んだと騒がれている。アルバートは女の雨傘の先に隠されたダイヤを発見した。女は貧困の末罪を犯すに至った不幸な人間として自分を装ってはいたが、実は「ダイヤモンドのメリー」という女賊だった。だがそれと知らぬアルバートは彼女の言葉を信じ、哀れに思って警察へ連れていく前に女の家へ寄って身分証明書を持って来るように計らってやる。女は彼を自宅へ入れるや手管をもって彼をあやつってしまう。ちょうどその頃、パリの町を騒がせた銀行盗賊は或る銀行の金庫を襲い数百万フランを奪い去った。パリにいては危険の多い事を悟ったその盗賊は飛行機でベルリンへ逃げた。その盗賊はメリーの情夫(ハンス・アダルベルト・フォン・シュレットウ)だった。次の朝アルバートの許に一個の小包が届く。その中には彼が昨夜メリーの部屋に落として来た警察の身分証明書があり、シガーの箱まで添えられていた。屈辱に耐えかねた彼はメリーの所へ「贈物」を返しにいく。しかしその時メリーの心には或る変化が起こっていた。若い警官の純情が彼女の心に触れたのである。彼女は彼を愛し始める。そして彼が怒りと絶望に慓えながら女の前に立った時、彼女は昨日自分がほんの気まぐれにした事が自分と彼を永久に結びつけてしまった事を感じた。その時パリから帰って来た彼女の情夫が現れる。二人の男の間に激しい格闘が起こった。ついにアルバートは正当防衛で男を殺してしまう。気魂たえだえに彼はすべて父に打ち明ける。老警部にとって義務の一念は父性愛より強い。彼は自分の手で息子を縛り検事局へ引き立てていく。公判の最中、法廷にメリーが現れて彼の無罪を証明する。しかしそれと同時に彼女は身の素性を明かさなくてはならなかった。アルバートが自由の身となった時、彼女は牢獄に引かれて行くのであった。

――という具合に、本作は警官と万引常習女の大都会メロドラマなのですが、当時『浅草紅団』などで戦前の東京一のいなせな繁華街・浅草のストリート・ギャングものなどを書いて人気を博していた川端康成は本作のベティ・アマン(1907-1990)に惚れこみ、「僕達の知つてゐる女は皆、アマンと較べると、たちまち女でなくなつてしまふ。……アメリカ映画の薄つぺらなお転婆娘達も、たちまち女でなくなつてしまふ」とまで激賞しています。ドイツ生まれのアマンは'26年にハリウッドで映画デビューし、帰国して代表作になった本作以降はヒッチコックの新婚コメディ『おかしな成金夫婦』'32の豪華客船中の有閑マダム役が知られている程度で、エドガー・G・ウルマーのインディーズ映画『忘れられた罪の島』'43が引退作だそうですから現在ではルイーズ・ブルックスに較べてもぐっと知名度は低いでしょうが、本作が日本でキネマ旬報外国映画ベスト1(キネマ旬報ベストテンは'33年まで読者投票、'34年~現在は批評家投票です)の人気作品になったのはアマンの人気で、3位に前作『帰郷』'28がついたのは監督ヨーエ・マイ(実際はこのJoe Mayという芸名は英語綴りですから、母国音原則主義の批評家にはジョー・メイと書く人もいますが)の実力でしょう。本作は普通のメロドラマですが豪華スタッフと大がかりな市街ロケまでして普通のメロドラマなのが『伯林=大都会交響楽』のような斬新だろ前衛だろ映画とは違う良いところで、冒頭の鮮やかなベルリン市街のモンタージュも浮いていません。グスタフ・フレーリッヒも『帰郷』の中途半端に軽薄誠実な友情色男から親孝行で朴念仁の警官役で適度に渋みが効いており、泣き落とししながらこっそり化粧直ししてアマンがフレーリッヒを誘惑にかけるシークエンスはちゃっかりしたコメディ演出(出頭のため着替えに寝室に入ったアマンが出てこないので、フレーリッヒがおずおずと呼んで返事がないので入るとアマンが下着姿で寝ている)で、これもロマンティック・コメディと言えば言えるのではないでしょうか。フレーリッヒの両親役の俳優たちもいかにも木訥な初老の夫婦の味が出ており、この両親では親孝行にもなろうと納得いくものです。子供のいる夫婦が「母さん」「お父さん」と呼びあうのは日本だけ、と言いますが、この映画の老夫婦は「Mutter」「Vater」と母さんお父さんと呼びあっています。結末は主人公を救う証言をしたために監獄へ牽かれていくヒロインに主人公が走り寄って抱きしめてキスを交わし、「いつまでも待ってる、最愛の人」と字幕が出てヒロインの後ろ姿を見送る主人公で終わりますが、ドイツ映画と言えば『プラーグの大学生』や『カリガリ博士』だった頃からこのロマンティック・コメディでホームドラマ風味もある街角メロドラマにいたるまで、ドイツ映画もずいぶん練れてきたものです。松竹メロドラマみたいだなみたいな気もしますが、当時は松竹の現代劇の方が日本映画の主流の時代劇よりあか抜けていたわけで、『パンドラの箱』みたいな衝撃的傑作ではありませんがこういうしみじみとした映画もいいなあ、と思えるのです。